今年のクンビアはどうかしている。驚くほど飛躍がある。近年だとクンビアとレゲトンを交錯させたアトロポリスやマンボとクロスオーヴァーさせたソニド・ガロ・ネグロなど可能性を広げてきた人たちは少なからずいたものの(アルカも『KickⅢ』『KickⅣ』で導入)、それらとは少し次元が違う。ディスコ・ミュージックがアシッド・ハウスに変化した時のような発展があり、少なくとも原型は消し飛んでいる。今年の初め、ハイパー・フォーク・ブリコラージュと銘打って『Levure』をリリースしたアルゼンチンのヨトがスラップスティックなフォークトロニカとしてクンビアを刷新したとしたら、本家コロンビアからのエントリーとなったサヴァンこと環境保護活動家のホセ・ミゲル・ナバスによる『Antes del Amancer(夜明け前)』はサイケデリックなフォークトロニカというのか、ガレージ・ロックをどこかに置き忘れた『スクリーマデリカ』……というのはさすがに言い過ぎか。アルゼンチンが高度な音楽教育を背景にヘンなことをやらかす人たちだとしたら、コロンビアはストリートワイズがそのすべてで、理屈では導けないダイナミズムが本家を本家たらしめている。サヴァンは、南米の人にはありがちだけれど、熱帯雨林の医療儀式とやらに録音方法を委ねたそうで、先住民の語る神話やそのなかで鳥が果たしている役割にインスパイアされた音楽であり、アルバム全体を通してコロンビア北部にある山地(シエラ・ネバダ・デ・サンタ・マルタ)を歩き回るシミュレーションになっている。確かに〝Pensar Bonito〟を聴いていると高いところに舞い上がっていくような、それこそ〝Higher Than The Sun〟を思い出す感じがある。

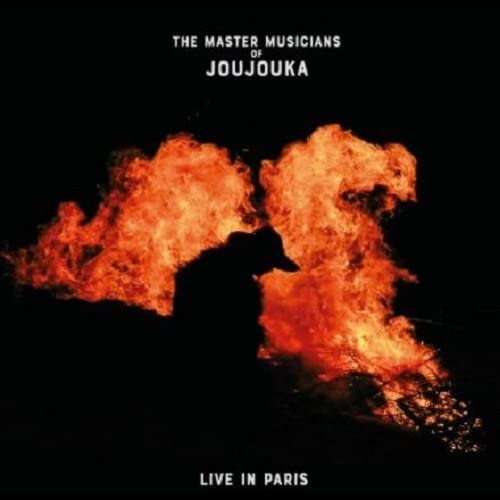

医療儀式というのは平たくいうとヤゲと呼ばれる先住民の下剤を服用することでトリップすることのようで(推測)、感情のブロックを取り除いて無意識に没頭することを意味しているという。ハーモニカを演奏しているデヴィッド・フェリペは毎週末にヤゲを使った医療儀式に参加し、彼の演奏に導かれて儀式の再現に勤めているようで、それはどうやらシャーマンが鳥になるという幻覚状態の再現らしい。サヴァンはフクロウやコンドルなど神話と深く関係している鳥たちの声の周波数スペクトルを分析し、それらをフルート版のガイタ(ジャジューカで使われている木管楽器)で吹くメロディに応用し、それらが織り成すハーモニーを音の彫刻と称している。演奏者の視点は鳥に同化し、遠くまで見通す能力を得て、自然の再生に意識を向けることが目的になる。ヤゲはちなみにテレンス・マッケナでおなじみアヤワスカに似たものだという。また、南米のプロデューサーたちが鳥に過剰な思い入れを持っているのは『A Guide To The Birdsong Of South America』にもよく表れていた通り。

クラフトワークを自然志向に向かわせたようなオープニングからデヴィッド・フェリペのハーモニカが重用され、これがブルースを思わせる響きを放つ。続く〝Halcón(夜鷹)〟ではヴォーカルにマイタラを起用し、本格的な儀式へと没入していく。アンデス民謡とクンビアを混ぜ合わせたようなフォークトロニカは、ふわふわと宙を舞い続け、続く〝Pagamento(自然への捧げもの)〟が最初の白眉。変調させたカエルと鳥の声を何層にもレイヤーさせ、得も言われぬモヤモヤ感に導かれる。〝Búho(フクロウ)〟は初めて楽器の音がストレートに使われ、マイタラが再び断片的なヴォーカルを吹き込んでいく。さらに〝Pensar Bonito(美しさを思う)〟はきらびやかな弦の響きを組み合わせ、ヴォイス・サンプル(?)が優雅に空を駆け巡る。ここまで自然の描写に努めてきたサヴァンは〝Condor Madre(コンドルの母)〟で躍動感に満ちた一歩を踏み出し、循環コードを執拗に繰り返すせいか、これがまたどことなくプライマル・スクリーム〝Loaded〟のアコースティックな展開に聞こえて。空へ、空へ、コンドルは舞い上がる。一転して〝Colibrí(ハチドリ)〟はオープニングに戻ったようなハーモニカの乱舞。背景に挿入されたノイズの量がハチドリの小ささを浮かび上がらせる。最後は〝Aguíla de Paramo(吹雪の鷲)〟。意外にも厳しい自然の風景でエンディングを迎える。ヤゲによって浄化され、カタルシスを得て解放された人々は心が強くなっているはずだということだろうか。あくまでも医療儀式ということだから、まあ、そういうことなのだろう(最後に〝Pagamento〟を短くリプライズさせていればアルバムの構成としては完璧だったんじゃないかなと思う)。いや、しかし、「和みました」。音楽に限らずなんらかの手段でリラックスできた時、90年代後半に「癒し」という言い方が広まる前は「和んだ~」というのが一般的だった。なんで、日本人は「和んだ~」という表現を捨ててしまったのかな。サリン事件の後で被害者意識が増大したことと関係があるのだろうか。

コロナ禍で税制が変わり、新自由主義に苦しめられたコロンビアでは毎週のように市民によるデモが起こり、2年前にコロンビア史上初の左派政権が誕生している。現職のペトロ大統領は左翼ゲリラ出身で、親米路線が揺らぐことは必至とされるなか、通貨をドルに変えると宣言したアルゼンチンのミレイ大統領から「テロリストの人殺し」と呼ばれ、早くもコロンビアがアルゼンチンの外交官を国外追放するなど、今月に入ってから不穏な動きが活発化している。ミレイはメキシコやヴェネズエラにも批判を加え、いまや南米の治安を掻き乱す最大級の不安要因であり、アルゼンチンやコロンビアの音楽にもさらなる変化が起きることは間違いない。『Antes del Amanecer』のリリースにあたってサヴァンは「私たちがどんな状況に置かれても、私たちは常にポジティブな思考を働かなければならない」とコメント。ミレイ大統領はちなみにイスラエル支持である。