MOST READ

- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語

- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場

- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ

- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』

- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈

- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始

- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク

- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー

- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー

- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演

- Actress - Statik | アクトレス

- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター

- 小山田米呂

- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木

- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント

- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう

- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024

- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏

- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場

- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト

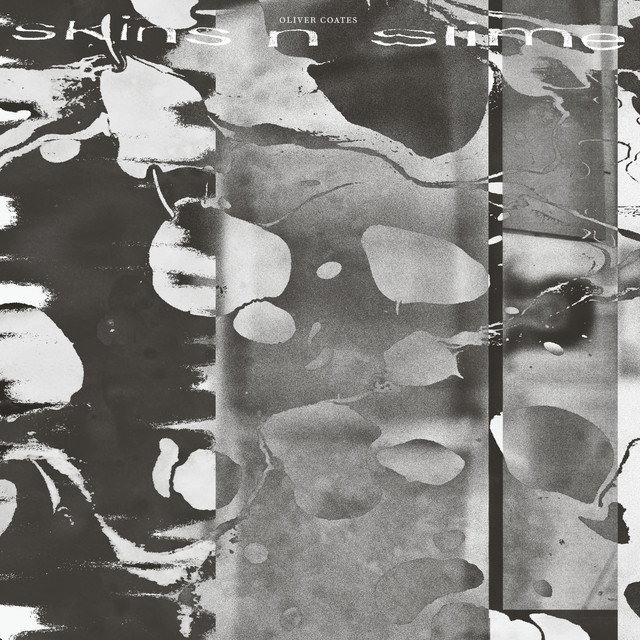

Home > Reviews > Album Reviews > Oliver Coates- Skins n Slime

スライムといえば日本ではザコキャラの代名詞だけれど、こんなに凶暴でそして、悲しげな顔をしたスライムは見たことがない。

正統なクラシック音楽を修めたエリート中のエリートでありながら、スクエアプッシャーやオウテカを敬愛するチェリスト、相棒の音を躊躇なく加工し、むしろ典型的な弦のイメージから遠ざけることを心がけ、大胆にひずませることもいとわないオリヴァー・コーツは、いま、だれも到達したことのない山頂に立っている。クラシカルとエレクトロニカとの幸福な結合を実現した『Shelley's On Zenn-la』から2年、ジョン・ルーサー・アダムズとの共作を経て届けられた新作『Skins n Slime』が、あまりにも圧倒的かつ独創的なサウンドを誇っているのだ。

タイトルに冠された「スライム」とは、ディストーションとコーラスのエフェクツペダルを用いて彼がつくりあげた、チェロのテクスチャーを指している。さらに「肌」まで付け足すくらいだから、今回コーツは音の触感になみなみならぬ情熱を注いでいるのだろう。まさにスライムこそが本作の鍵を握っているわけだ。

アルバムの前半は、5つのパートからなる組曲 “Caregiver” によって構成されている(「介護者」なる曲名からは一瞬パンデミックを連想してしまったけれど、本作は昨年12月の時点ですでに完成していたそうなので無関係)。ミニマルな弦の反復からはじまる “part 1” は、低音のドローンがしっかりと曲に重量感を与えているところがポイントで、この工夫がビートを持たないアルバム全体にくっきりした輪郭を与えている。

最初のハイライトは “part 2” で訪れる。弦であると同時に電子音でもあるような、器楽曲であると同時に騒音でもあるような、驚くべき未知のディストーション。いったいどうやったらチェロでこんな音を生成できるのだろう? 比較的素朴に弦の響きを聞かせる “part 3” と “part 4” をはさんで、“part 5” でもエフェクトがめざましい活躍を見せている。現界するシューゲイズ的サイケデリア。だが注意しなければならない。これはギターではなく、チェロなのだ。

先行シングルとして公開された7曲目の “Butoh baby” において、かのスライムは悲しみを爆発させている。主旋律の音色もだいぶおかしなことになっているが、地を這う低音の濁り具合はただただ圧巻というほかない。つづく “Reunification 2018” もすさまじい。これまたシューゲイズ的なノイズに覆われているが、繰り返そう。ギターではない。チェロだ。

その後アルバムは高音にフォーカスした “Still Life” やティム・ヘッカー風の寂寥を携えた “Honey” を経て、マリブーを迎えた “Soaring X” で静かに幕を下ろす。こういうクラシカルに寄った曲もいい。しかしやはり本作を他と分かつ最大の特徴は、チェロに施された強烈なエフェクトだろう。

新作のリリースに先がけて公開された『Fact mix』が、序盤はアンビエントで固められているにもかかわらず、途中からマイ・ブラッディ・ヴァレンタインやザ・ジーザス・アンド・メリー・チェインを招き入れ、おなじ空間系ペダルを採用していると思しきザ・キュアーやコクトー・ツインズ(やディーン・ブラント)の曲をはさみつつ、最後はブラックメタルで〆るという謎の構成をとっていたので、はてこれにはどのような意図が? と頭を抱えていたのだけれど、今回フルでアルバムを聴いてみてわかった。『Skins n Slime』は、かつてエレクトリック・ギターが繰り広げた音響的冒険を、チェロで探究しようと試みたアルバムなのだ。

ただし本作は、夢見心地なムードや浮遊感のたぐいは搭載していない。スライムはどこまでも悲しみと向き合っている。そこがいまの時代とマッチしていて、とても今日的だと思う。

小林拓音

ALBUM REVIEWS

- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head/ Loula Yorke - Volta

- Actress - Statik

- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant

- High Llamas - Hey Panda

- The Stalin - Fish Inn - 40th Anniversary Edition -

- KRM & KMRU - Disconnect

- Cornelius - Ethereal Essence

- Kronos Quartet & Friends Meet Sun Ra - Outer Spaceways Incorporated

- Martha Skye Murphy - Um

- Mouchoir Étanche - Le Jazz Homme

- Taylor Deupree - Sti.ll

- John Cale - POPtical Illusion

- Amen Dunes - Death Jokes

- A. G. Cook - Britpop

- James Hoff - Shadows Lifted from Invisible Hands

DOMMUNE

DOMMUNE