MOST READ

- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語

- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場

- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ

- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』

- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈

- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始

- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク

- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー

- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー

- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演

- Actress - Statik | アクトレス

- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター

- 小山田米呂

- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木

- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント

- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう

- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024

- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏

- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場

- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト

Home > News > RIP > R.I.P. Genesis P-Orridge

野田努

ジェネシス・P・オリッジが3月14日の朝に他界したと彼/彼女の親族が発表した。白血病による数年の闘病生活の末の死だった。

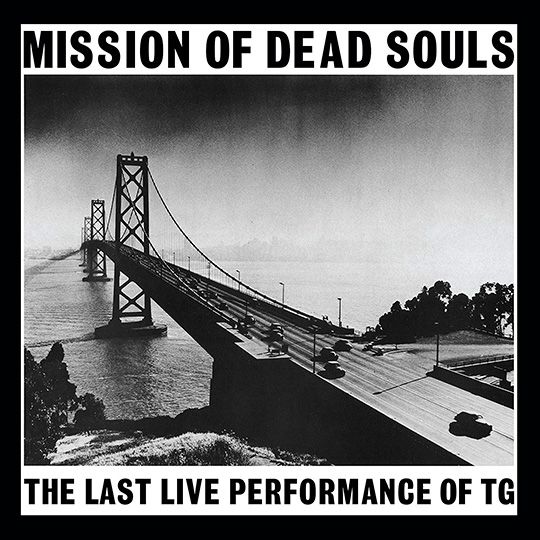

いまから70年前の1950年、マンチェスターに生まれたジェネシスは、大学のためにハルに引っ越すと70年代初頭はコージー・ファニ・トゥッティらとともにパーフォーマンス・アート・グループ、COUMトランスミッションのメンバーとして活動し、1976年からはロンドンを拠点にコージー、クリス・カーター、ピーター・クリストファーソン(2010年没)らとともに後のロックおよびエレクトロニック・ミュージックに強大な影響を与えるバンド、スロッビング・グリッスル=TGのメンバーとして音楽活動を開始する。

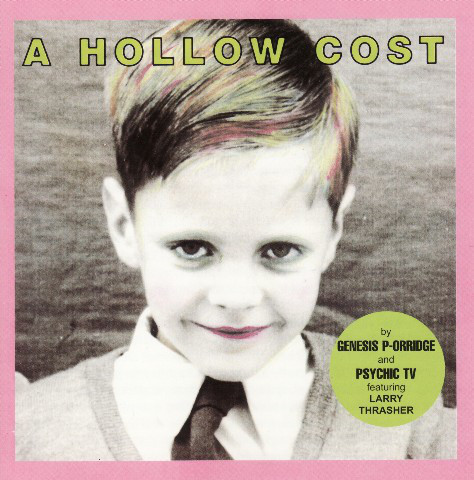

TG解散後の1981年、ジェネシスはあらたにサイキックTVを結成、そして2019年の『The Evening Sun Turns Crimson』まで、同プロジェクトを通じて数え切れないほどの作品をリリースしている。(80年代末には、クラブ・カルチャー以外のところで派生したアシッド・ハウスのプロジェクトとしてはかなり先駆的な、Jack The Tabも手掛けている)

コージーの自伝『アート・セックス・ミュージック』における悲痛な告白には、一時期は恋仲にありながら虐待を受けていたことが赤裸々に綴られており、横暴で自己中心的でもあったジェネシスは決して誉められた人格の持ち主ではなかったのだろうけれど、まあ、21世紀の現代からは遠い昔のTG時代のジェネシスにカリスマ性があったのも事実だった。コリン・ウィルソンの『アウトサイダー』やウィリアム・バロウズをバンドに持ち込んだのはジェネシスだったろうし、コージーが主張するようにTGとはメンバー全員平等のバンドであり、誰かひとり抜けてもTGとしては成立しないわけだから、やはりジェネシス抜きのTGはあり得なかったのである。

TGはたしかにロックを常識では計れない領域まで拡張し、エレクトロニック・ミュージックに毒を盛り込んだ張本人で、残された作品はいまでも新しいリスナーに参照されいているが、彼らのルーツは60年代にあり、ことにジェネシスはその時代のディープな申し子だった。彼/彼女にはブライアン・ジョーンズに捧げた曲があり、初期のサイキックTVにはサイケデリックなフォーク・ソングもある。彼/彼女の手掛ける電子音響による暗黒郷や全裸姿もさながら反転したジョン&ヨーコの『Two Virgins』だ。そして、アレスタ・クローリーの悪魔崇拝をはじめ猟奇殺人やナチスの引用、オカルトや神秘主義の実践やカルトや原始的なるものへの憧憬もまた、社会基準を相対化しようとした60年代的自由思想の裏返った過剰な回路でもあった。

良くも悪くも常識という縛りのいっさいを払いのける生き方は、やがて自分を妻と同じ容姿にすることによる同一化へとジェネシスを駆り立て、じっさい性も容姿も変えてみせた。それもまた、TGやサイキックTVと同様に彼/彼女にとってのアート・プロジェクトだった。ジェネシスは妻が先立つ2007年まで彼女と服も化粧も共有していたというが、子供のPTAの会議には、ジェネシスは父親として銀色のミニスカートとブーツ姿で出席したそうだ。

ぼくがジェネシスを見たのは一回キリで、1990年に彼/彼女が(たしかZ'EVなんかと)芝浦ゴールドに来たときだった。SMコスチュームで身をかためて、鞭に打たれながら這いつくばっている彼/彼女をフロアにできた人垣に混じって呆然と見ていたことをいまでも覚えている。ただ、そのときどんなサウンドが鳴っていたかはもう忘れてしまった。ただ、ジェネシスの姿だけがいまでも脳裏に焼き付いているのだ。

野田努

-

三田格

1979年当時、“We Hate You”というタイトルに何かを感じたのだけれど、うまく思い出せない。ルル・ピカソのアートワークに包まれて<ソルディド・センティメンタル>からリリースされたスロッビン・グリッスルのセカンド・シングルで、正確には“We Hate You (Little Girls)”と副題がついている。曲にはあまりインパクトはなく、歌詞は少女たちに向かって「憎い」と叫ぶだけ。前の年にジョン・ライドンがパブリック・イメージ・リミテッドのデビュー・アルバムで「僕たちは愛されたかっただけ」という歌詞を繰り返していたので、パンクスが共同体への回帰願望を表明しているようで、それはどうかなと思っていたこともあり、“We Hate You”にはそれとは正反対のメッセージ性を感じたということかもしれない。「Hate」という単語がポップ・ミュージックに使われた例は意外と少なくて、ハンク・ウイリアムズの“My Love For You (Has Turned To Hate)”(53)やアルバム・タイトルではレナード・コーエンの『Songs Of Love And Hate』(71)など、まったくないわけではないし、1988年にモリッシーが『Viva Hate』をリリースした時もけっこうなインパクトがあった(1995年にはプリンスがThe Artist (Formerly Known As Prince) として“ I Hate U (The Hate Experience)”をリリース)。ちなみに単語検索をかけてみると、使用頻度では2000年代が最も多く、2005年をピークとして、そのあとは少しずつ減っている。

いずれにしろ“We Hate You”はスロッビン・グリッスルのキャラクターを端的に印象づけたことは確か。社会に対して攻撃的で、パンクスが退潮した後もアティチュードは死に絶えていないと、そのことは日本にまで伝わってきた。スロッビン・グリッスルがあっという間に解散してもジェネシス・P・オーリッジはピーター・クリストファーソンと共にサイキックTVとして活動を持続させ、彼がその動きを失速させるつもりがないこともよくわかった。だから、当時はセカンド・アルバムとしてリリースされた『Dreams Less Sweet』(83)が僕にはよくわからなかった。イギリスではかなり評価の高い『Dreams Less Sweet』はとても美しい蘭の花にジェニタル・ピアス(性器ピアス)のイメージを重ね合わせたゾディアック・マインドワープとピーター・クリストファーソンによるアート・ワークがあまりにも素晴らしくて、しばらく壁に飾ったりもしていたのだけれど、肝心な音楽に関してはどこか散漫な印象が残るばかりで、良さがわかるまで何度でも聴く癖のある僕にしては早々に投げ出し、クリストファーソン脱退後のセッション・アルバム『Those Who Do Not』(84)ばかり聴いていた記憶がある。さらにいえば、クリストファーソンがジョン・バランスと結成したコイルである。螺旋階段をアナルに見立てるなど、実にユーモラスなゲイ表現とは対照的に強迫的なインダストリアル・サウンドを打ち出してきたコイルはあまりにカッコよく、“We Hate You”を継承しているのはむしろこっちだと思ったのである。

事態が変化するのはサイキックTVが1984年に「Godstar」と1986年に「The Magickal Mystery D Tour E.P.」をリリースしてから。前者はブライアン・ジョーンズをテーマとし、後者にはビーチ・ボーイズ“Good Vibrations”のカヴァーが冒頭に収録されていた(7インチ2枚組のヴァージョンにはセルジュ・ゲーンスブール“Je T'aime”のカヴァーも)。1986年にNMEがサイケデリック・ムーヴメントの回顧記事を書いた時、それは跡形も残っていないものとして認識され、まったくもって過去の出来事でしかなかった。あれだけ迅速に音楽情報を伝えていたNMEもマンチェスターや北部の諸都市にレイヴ・カルチャーが浸透しつつあることは察知できず、初めてアシッド・ハウスが紙面に取り上げられたのは88年2月だった。明らかにジェネシス・P・オーリッジの方が動きは早かった。“Good Vibrations”のカヴァーを聴いて僕は初めてビーチ・ボーイズに興味が湧き、翌年に入ってジーザス&メリー・チェインが“Surfin' USA”をカヴァーしたことがダメ押しとなってビーチ・ボーイズのアルバムを一気に15枚も買ってしまった。そして、『Pet Sounds』(66)を聴けばどんなバカにもわかったことが僕にもわかった。『Dreams Less Sweet』はビーチ・ボーイズを意識したアルバムだったということが。ビーチ・ボーイズとまったく同じポップ・ミュージックと実験性の共存。サイケデリック・ミュージックはジーザス&メリー・チェインによって復活し、アシッド・ハウス・ムーヴメントへと拡大したというのがニュー・ウェイヴの定説かもしれないけれど、ポップ・ミュージックの文脈で誰よりも早くそれに取り組んだのは『Dreams Less Sweet』だったのである。

インダストリアルを引きずりつつも、ノスタルジックなベースラインにタンバリンやオーボエ、チューバ、そして、まろやかなコーラス・ワークにヴァン・ダイク・パークスを思わせるメロディ・センスが『Dreams Less Sweet』の中核をなしている。アシッド・ハウス・ムーヴメントとともにようやくそのことを僕は理解した。ジェネシス・P・オーリッジの大言壮語はアシッド・ハウスを最初にやったのは自分だというもので、いくらなんでもそれは言い過ぎだったけれど、『Dreams Less Sweet』をつくっていたことでサイキックTVがインダストリアル・ミュージックからアシッド・ハウスに伸ばした導線が表面的なものではなかったことは実に納得がいく。それどころかジェネシス・P・オーリッジは本気でやっていたとしか思えない。『Jack The Tab』であれ『Tekno Acid Beat』(共に88)であれ、彼らがその当時、量産したハウス・レコードは初期衝動に満ちていて、いま聴いても実に楽しいし、後にはザ・グリッドとして国民的な人気を得るデイヴ・ボールとリチャード・ノリスが当時のメンバーを務めていたことも見過ごせない。あるいは匿名を使わなくなった『Towards Thee Infinite Beat』(90)では彼らなりにアシッド・ハウスを次のステージへ向かわせようと様々な試行錯誤に努めた痕跡も聴き取れる(結果的にクリス&コージーみたいなサウンドになっているけれど)。そう思って調べていくと『Dreams Less Sweet』には60年代の象徴がちりばめられていたことにも思い当たる。特異な録音方法はピンク・フロイドの踏襲、”Always Is Always”はチャールズ・マンゾン、"White Nights”は人民寺院で知られるジム・ジョーンズの言葉をベースとしていて、これはレニゲイド・サウンドウェイヴ”Murder Music”でオリジナル・スピーチがそのままサンプリングされている。とはいえ、それらはラヴ&ピースではなく、イギリスでは魔術師としても知られるジョン・バランスと結成したテンプル・オブ・サイキック・ユースの活動にも顕著なようにサイキックTVの表現はサマー・オブ・ラヴのダークサイドからの影響が濃厚で、“We Hate You”が単純に“We Love You”へとひっくり返らなかったことはアシッド・ハウス・ムーヴメントにおける彼らの位置を得意なものにした要因といえるだろう。なお、テンプル・オブ・サイキック・ユースの背景をなすケイオスマジックについては→https://ja.wikipedia.org/wiki/ケイオスマジック。

また、ジェネシス・P・オーリッジがポップ・ミュージックにおけるトリックスターとしてさらなる役者ぶりを示したのは自らがトランスジェンダーと化したこと(=The Pandrogeny Project)で新たな様相を呈することとなった。噂には聞いていたけれど、ブルース・ラ・ブルース監督『ラズベリー・ライヒ』(04)でその姿を初めて認めた時は僕もかなり驚かされた。その異様さはスロッビン・グリッスルの時よりインパクトがあったかもしれないし、旧左翼と新左翼の対立を描いたハンス・ウェインガートナー監督『ベルリン、僕らの革命』(04)をゲイ・ポルノの文脈で先取りしたような『ラズベリー・ライヒ』(04)はそれこそジェネシス・P・オーリッジはまだストリートに立っている証しのように思えた。最初は反逆者でも結局は規制のポストに収まってしまう人たちとは異なる迫力を感じたことは確かで、トランスジェンダーとして彼(女)はケンダル&カイリー・ジェンナーの父(母)であるケイトリン・ジェンナーのインタビューにも応じ、グランジ・ファッションの祖であるマーク・ジェイコブスのファッション・ショーにも出演している。ヴォーグの編集長アナ・ウィンターの側近ともいえるマーク・ジェイコブスのショーに出たということはニューヨークではかなりなセレブレティにのし上がっているということを意味する。ニューヨーク・タイムスはジェネシス・P・オーリッジをカルトと評し、アヴァンギャルドの宝と讃えていたことがあり、現在はマシーン・ドラムやゾラ・ジーザス、そして、ローレンス・イングリッシュやコールド・ケイヴなどなかなか広範囲の人たちから追悼の声が上がっている。

三田格

NEWS

- Seerkesinternational——カナダのいまもっとも面白いダブ・アーティストが来日、真夏のダブの祭典がはじまる

- VINYL GOES AROUND PRESSING──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始

- Brian Eno──観るたびに変わるドキュメンタリー映画『ENO』のサウンドトラック収録曲のMVが公開、発掘された90年代イーノの姿

- Overmono──10月に来日するオーヴァーモノ、新曲が公開

- Kim Gordon and YoshimiO Duo──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演

- Mighty Ryeders──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場

- Lusine──エレクトロニカのヴェテラン、ルシーンが11年ぶりに来日

- Meitei──延期となっていた冥丁のツアー日程が再決定、11都市を巡回

- Mica Levi──ミカ・リーヴィが〈ハイパーダブ〉から新曲をリリース

- Tribute to Augustus Pablo──JULY TREEにて、オーガスタス・パブロ関連の写真やゆかりの品々などを展示、およびグッズ販売

- Kinnara : Desi La——ele-kingでお馴染みのデジ・ラ、1日だけのポップアップ

- John Carroll Kirby──ジョン・キャロル・カービー、バンド・セットでの単独来日公演が決定

- VINYL GOES AROUND──「静かな夜」がテーマのコンピレーション、アンビエントやジャズからメロウで美しい曲を厳選

- Li Yilei Japan Tour 2024——中国人サウンドアーティスト/作曲家リー・イーレイの初来日ツアー決定

- Terry Riley——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏

- Koshiro Hino + Shotaro Ikeda──日野浩志郎と詩人・池田昇太郎、3年にわたるプロジェクトの初回は小野十三郎から触発された音楽公演

- Theo Parrish──セオ・パリッシュがLIQUIDROOM 20周年パーティに登場

- Aphex Twin──30周年を迎えた『Selected Ambient Works Volume II』の新装版が登場

- Jeff Mills──早くも送り出されたジェフ・ミルズのニュー・アルバムはメンタル・ヘルスを守ることがテーマ

- Burial / Kode9──ベリアルとコード9によるスプリット・シングルがサプライズ・リリース

R.I.P.

- R.I.P. Steve Albini- 追悼:スティーヴ・アルビニ

- R.I.P. Damo Suzuki- 追悼:ダモ鈴木

- R.I.P. Wayne Kramer(1948 - 2024)- 追悼:ウェイン・クレイマー

- R.I.P. Amp Fiddler- 追悼:アンプ・フィドラー

- R.I.P. Shane MacGowan- 追悼:シェイン・マガウアン

- R.I.P. Ahmad Jamal- 追悼 アーマッド・ジャマル

- R.I.P. Mark Stewart- 追悼:マーク・スチュワート

- R.I.P. Wayne Shorter- 追悼:ウェイン・ショーター

- R.I.P. 鮎川誠

- R.I.P. Tom Verlaine- 追悼:トム・ヴァーレイン

DOMMUNE

DOMMUNE