MOST READ

- Ryuichi Sakamoto | Opus -

- interview with Lias Saoudi(Fat White Family) ロックンロールにもはや文化的な生命力はない。中流階級のガキが繰り広げる仮装大会だ。 | リアス・サウディ(ファット・ホワイト・ファミリー)、インタヴュー

- Li Yilei - NONAGE / 垂髫 | リー・イーレイ

- Columns 4月のジャズ Jazz in April 2024

- tofubeats ──ハウスに振り切ったEP「NOBODY」がリリース

- interview with Larry Heard 社会にはつねに問題がある、だから私は音楽に美を吹き込む | ラリー・ハード、来日直前インタヴュー

- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈

- The Jesus And Mary Chain - Glasgow Eyes | ジーザス・アンド・メリー・チェイン

- Larry Heard ——シカゴ・ディープ・ハウスの伝説、ラリー・ハード13年ぶりに来日

- Columns ♯5:いまブルース・スプリングスティーンを聴く

- interview with Keiji Haino 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第2回

- interview with Shabaka シャバカ・ハッチングス、フルートと尺八に活路を開く

- Free Soul ──コンピ・シリーズ30周年を記念し30種類のTシャツが発売

- interview with Fat White Family 彼らはインディ・ロックの救世主か? | ファット・ホワイト・ファミリー、インタヴュー

- Fat White Family ——UKインディ・ロックの良き精神の継承者、ファット・ホワイト・ファミリーが新作をリリース

- 『成功したオタク』 -

- claire rousay ──近年のアンビエントにおける注目株のひとり、クレア・ラウジーの新作は〈スリル・ジョッキー〉から

- Columns 3月のジャズ Jazz in March 2024

- Beyoncé - Cowboy Carter | ビヨンセ

- Columns 坂本龍一追悼譜 海に立つ牙

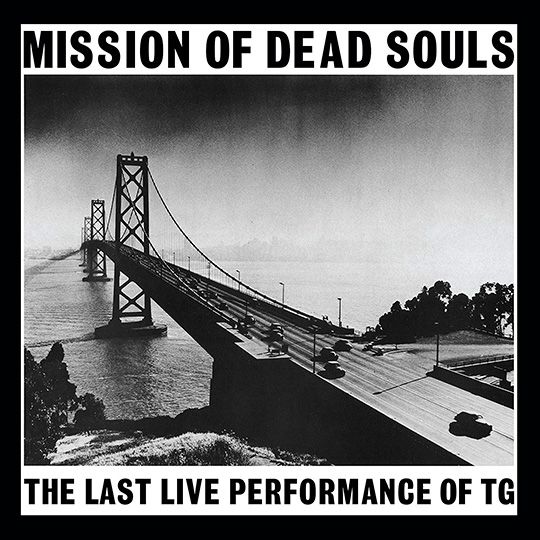

Home > Reviews > Album Reviews > Throbbing Gristle- D.o.A. (最終報告書)

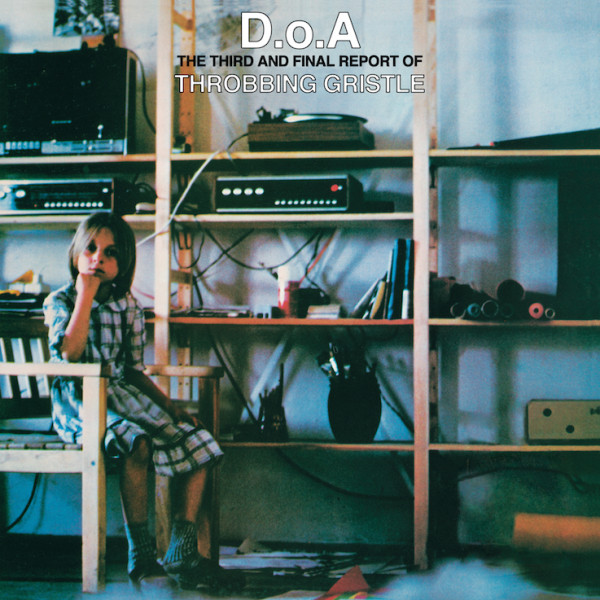

高校生の僕にはけっこうな背伸びだった。それまでビートルズの“Revolution 9”以外は実験音楽というものを聴いたことがなかったので、僕にとって『D.o.A. The Third And Final Report』(1978)を聴くことはかなり大きな扉を開ける行為となった。正確にいうとクラフトワークを初めて聴いた時にも自分が何を聴いたのかよくわからなくて、「実験音楽」を聴いた時に感じるような気持ちは大いに味わってはいた。扉の向こうにクラフトワークのようなものがたくさんいる世界を勝手に想像し、扉を閉めてしまえば知らなかったことにできるとも思った。しかし、スロッビン・グリッスルはそういった感覚ともまた違った。扉の向こうにあるのは「部屋」ではなく、立ち入り禁止区画のようなもので、わくわくするような感情からはほど遠く、どちらかというと、知ってもなんの得にもならないものなんじゃないかという懐疑心の方が僕は強かった。その時の訝しさはいまでもジャケット・デザインを見るだけで思い出すことができる。パンク・ロックでさえあっという間に一般的なコモディティへと落とし込んだミュージック・インダストリーが気を利かせてつくり出すヴィジュアルとは、『D.o.A. 』のそれは一線を画していた。彼らがCOUMトランスミッションズというアート集団として活動していたことは知らなかった。しかし、彼らがどこに位置していて、ほかのものとは違うタイプのものを発信していたことは一発でわかるデザインだった。スロッビン・グリッスルのメンバーにはヒプノシスのピーター・クリストファーソンがいて、ヒプノシスがハード・ロックやプログレッシヴ・ロックのためにわざとらしいデザインを量産していたことを思うと、この変化には驚くべきものがある。現代音楽のジャケット・デザインにも多少は存在したのかもしれないけれど、それにしてもここまで即物的なデザインは珍しく、『D.o.A. 』以降、この種のアート表現は確実にスタンダード化していったことは忘れてはならない(被写体となった少女はCOUMがアート・パフォーマンスのために訪れたドイツで出会ったポーランド人アーティストの娘、カーマ)。

『D.o.A. 』の前で扉を閉めてしまおうかどうか迷っていた僕に、虚心坦懐になれるチャンスをつくり出してくれたのは音楽誌の言葉だった。『ロック・マガジン』や『同時代音楽』といった音楽雑誌でスロッビン・グリッスルが熱く語られていなければ、僕はこうした音楽がなんのためにあるのかということを考え続けることはなかったかもしれない。『ロック・マガジン』や『同時代音楽』が取り上げてきた音楽は納得のいくものが多かったので、簡単にいえば信用があったから、もう少し『D.o.A. 』に付き合ってみようと思えたのである。あるいは彼らの音楽を評して「ノイズ・インダストリアル」というレッテルが貼られたことも僕には大きかった。概念化して初めて存在が認められる音楽というか、パンク時代とはいえ、結局は好きな歌手をミーハー的に聴くという習慣しかなかった僕には抽象化という理解のレヴェルが新しい遊びのように思えたのである。知的だった。いまから思えば同じ年にブライアン・イーノ『Music For Airports』がリリースされていた。

しかし、実際にはクラフトワークの中期を思わせる“AB/7A”ぐらいしか最初は楽しむことができなかった。メカニカルで、スペイシーで、なんともロマンティックな響きはどう考えても浮いていた。どうしてこの曲が入ったのか、それはいま聴いても謎だけれど、この曲がなかったら、僕には取っ掛かりというものがなかったままだったかもしれない。クリス&コージーの出発点だと言われれば、あーそうかとは思うし、この路線は続く『20 Jazz Funk Greats』の“Hot On The Heels Of Love”にソフィスティケイトされて受け継がれる。AB/7A”と似た曲で、アルバム・タイトルにもなっている“Dead On Arrival”が僕の心を少しスロッビン・グリッスルに近づけていく。AB/7A”よりもノイジーで、電子音で荒々しさを表現するということが少しずつ新鮮に思えてきた。AB/7A”がそうであったように、シンセサイザーという楽器はまだどこか瞑想的であったり、夢を見るようなムードと結びついていた頃なので、スロッビン・グリッスルのような使い方はまだ始まったばかりだったのである。空間をノイズで埋め尽くしてしまうことを彼らは、フィル・スペクターと同じく“Walls Of Sound”と称していて、それをそのままタイトルとした曲ではさらに混沌とし、ディストーションを効かせた「ノイズ・インダストリアル」が展開される。

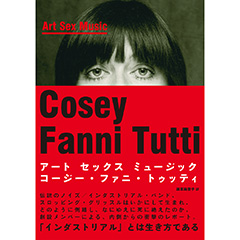

ハードでノイジーな曲ばかりではない。コージー・ファニ・トゥッティ(以下、CFT)の自伝『アート・セックス・ミュージック』を読んだ後でジェネシス・P–オーリッジ(以下、GPO)の話を信じるか信じないかは微妙だけれど、GPOは“Weeping(すすり泣き)”という曲について興味深いエピソードを語っていたことがある。この曲をイアン・カーティスが「好きだ」と公言していたことをやめさせようとカーティス本人にクレームの電話をかけ、その数時間後にカーティスは首を吊ったというのである。電話から感じとれる雰囲気に違和感があったので、GPOはすぐにジョイ・ディヴィジョンのスタッフに連絡を入れ、彼らが本気にしなかったから、カーティスを死なせてしまったのだとも。また、『アート・セックス・ミュージック』では“Weeping”がCFTと男女の関係を解消したGPOがその悲しみの中でつくった曲だということも明かされている。スロッビン・グリッスルの曲をそうした色恋沙汰の文脈で理解することはちょっとがっかりな感じもあるけれど、歳もとったことだし、そうした下世話な面白さを楽しむことも、まあ、ありかなと。同じようにCFTがソロでつくったという“Hometime”も静かで優しい響きをなびかせている。これはCFTの甥と姪が遊んでいるところをフィールド・レコーディングしたものだそうで、それこそ近年のアンビエント・アルバムには必ず1曲ぐらいは入っているパターン。CFTにしてもリュック・フェラーリのクラシック『Presque Rien No.1』(70)の真似をしただけだろう。

スロッビン・グリッスルの音楽もすべてが新しかったわけではなく、ミュジーク・コンクレートから受け継いだものも少なからずあるだろうし、それをアカデミックな領域ではなく、ストリート・カルチャーとして展開したところは大きな可能性だったといえる。そして彼らのつくり出した図式を踏襲したミュージシャンがどれだけの数に上り、巨大な負のエネルギーの受け皿となってきたことか。サージョンが“Hamburger Lady”をサンプリングし、フューチャー・サウンド・オブ・ロンドンが“I.B.M.”をサンプリングし、ディアフーフが“Blood On The Floor”をサンプリングし……

なお、今回の再発にあたっては2011年の再発盤よりもボーナス・トラックが増え、カセットのみのリリースだった『At Goldsmiths College, London』(79)から「D.o.A.」のライヴ・ヴァージョンが追加されている。他の11曲は同じで、やはりカセットのみのリリースだった『At Butlers Wharf, London 23rd December 1979』(79)の「Introduction」を皮切りに、『At The Industrial Training College, Wakefield』(79)から「Industrial Muzak」や『At Goldsmiths College, London』(79)から“Hamburger Lady”のライヴ・ヴァージョンなどが猛威を振るう。『At Goldsmiths College, London』(79)から再録された“I.B.M.”はとくに素晴らしく、メンバーにとって思い出深いステージだったという『At The ICA London』(79)から“We Hate You (Little Girls)”が奇妙な余韻を残してすべては終わる。

三田格

ALBUM REVIEWS

- Li Yilei - NONAGE / 垂髫

- The Jesus And Mary Chain - Glasgow Eyes

- Beyoncé - Cowboy Carter

- 壊れかけのテープレコーダーズ - 楽園から遠く離れて

- Bingo Fury - Bats Feet For A Widow

- Jlin - Akoma

- Ben Frost - Scope Neglect

- Savan - Antes del Amanecer

- Rafael Toral - Spectral Evolution

- Kelela - RAVE:N, The Remixes

- Kim Gordon - The Collective

- serpentwithfeet - GRIP

- Alex Deforce & Charlotte Jacobs - Kwart Voor Straks

- Philip Glass - Philip Glass Solo

- Royel Otis - Pratts & Pain

DOMMUNE

DOMMUNE