MOST READ

- Ryuichi Sakamoto | Opus -

- Larry Heard ——シカゴ・ディープ・ハウスの伝説、ラリー・ハード13年ぶりに来日

- interview with Larry Heard 社会にはつねに問題がある、だから私は音楽に美を吹き込む | ラリー・ハード、来日直前インタヴュー

- interview with Lias Saoudi(Fat White Family) ロックンロールにもはや文化的な生命力はない。中流階級のガキが繰り広げる仮装大会だ。 | リアス・サウディ(ファット・ホワイト・ファミリー)、インタヴュー

- Ben Frost - Scope Neglect | ベン・フロスト

- Columns 4月のジャズ Jazz in April 2024

- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈

- Li Yilei - NONAGE / 垂髫 | リー・イーレイ

- 『成功したオタク』 -

- The Jesus And Mary Chain - Glasgow Eyes | ジーザス・アンド・メリー・チェイン

- interview with Keiji Haino 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第2回

- interview with Shabaka シャバカ・ハッチングス、フルートと尺八に活路を開く

- tofubeats ──ハウスに振り切ったEP「NOBODY」がリリース

- Columns ♯5:いまブルース・スプリングスティーンを聴く

- interview with Mount Kimbie ロック・バンドになったマウント・キンビーが踏み出す新たな一歩

- Free Soul ──コンピ・シリーズ30周年を記念し30種類のTシャツが発売

- 壊れかけのテープレコーダーズ - 楽園から遠く離れて | HALF-BROKEN TAPERECORDS

- Beyoncé - Cowboy Carter | ビヨンセ

- Oneohtrix Point Never with Jim O'Rourke and Eiko Ishibashi ──OPNの来日公演にジム・オルーク&石橋英子が出演

- 5lack - 情 | SLACK

Home > Columns > ♯5:いまブルース・スプリングスティーンを聴く

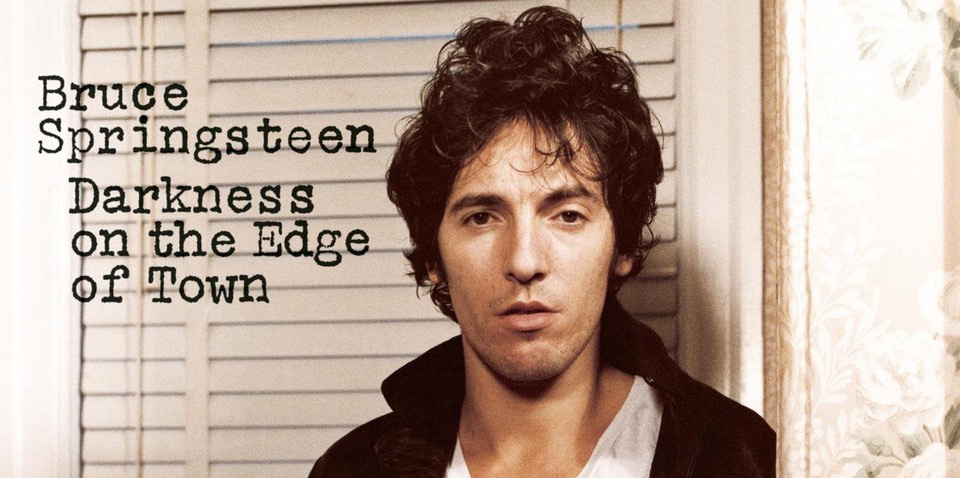

ブルース・スプリングスティーンに“レーシング・イン・ザ・ストリート”という曲がある。『Darkness on the Edge of Town(町外れの暗闇)』、日本では『闇に吠える街』という邦題で知られている1978年のアルバムのA面最後に入っている曲だ。アメリカという国おいて、車、そしてストリート・レースとは庶民的な、いや、労働者階級文化の庶民性をもっとも反映したサブカルチャーだ。ぼくは一度だけ、1998年9月、デトロイトでのストリート・レースを見物したことがある。たしかに「町外れの暗闇」に包まれた道路の、夜の深い時間だった。

スプリングスティーンの“レーシング・イン・ザ・ストリート”が名曲なのは、元工場労働者/バスの運転手だった父親のもとに育った彼が、70年代後半の名作と言われている諸曲と同様に、洞察力をもってアメリカ労働者階級の日常をリリカルに描いている点にある。が、同曲の歌詞はそれ以上に手が込んでいる。歌のなかに「Well now, summer's here and the time is right/For racin' in the street(さあ夏だ、ストリートでのレースには良い季節)」というフレーズがあるが、言うまでもなくこれは、モータウンの超有名曲、マーサ&ザ・ヴァンデラスの“ダンシング・イン・ザ・ストリート”における「Summer's here and the time is right/For dancing in the street(夏よ、ストリートで踊るには良い季節)」へのオマージュで、しかしこの引用は、皮肉めいた言葉として機能している。何故なら、ザ・ヴァンデラスの陽気な曲における“ダンシング”は、生きるための希望であり、“反乱(暴動)”のメタファーとしても解釈できる。当時のモータウンのほかのどの曲よりもアグレッシヴだったし、実際それは公民権運動賛歌にもなった。ザ・ヴァンデラスというグループ名にも女性的だが破壊的なニュアンスがあるという。そうした60代のソウルの「やってやろうじゃないか」という活力に対して、70年代末の“レーシング・イン・ザ・ストリート”のなんと侘しいことか。「いまでは生きることを諦めたヤツまでいる/そして、少しずつ死んでいく」、スプリングスティーンはここまで歌っているのだ。

言うまでもないことだが、「車」(ないしは「道路」)はアメリカのロック/ポップにおいて重要なモチーフである。ストリート・レースに関しては映画『アメリカン・グラフィティ』でも描かれているし、カー・ソングに関してはザ・ビーチ・ボーイズのお家芸とさえ言える(いまでは『Greatest Car Songs』という編集盤まである)。しかしザ・ビーチ・ボーイズの「車」には、無邪気さや自慢話こそあれ、労働者階級との繋がりが完璧に欠落している。リロイ・ジョーンズの『ブルース・ピープル(ブルースの魂)』(1963)にも、T型フォードは黒人でも初めて手が届く「貧乏人の車」だったと記されている。ウィリアムズ・S・バロウズのような固有名詞とはまったく無縁な家庭に育ったスプリングスティーンには、「車」について歌わけなければならない理由があった。

スプリングスティーンというロック・ミュージシャンが重要なのは、ひとつには、1970年代後半、彼ほどアメリカの労働者階級の日常を直視し、時代に取り残された彼ら/彼女らについての曲を書いた人物はいなかったという点にある。さらに言えば、そのリアリズムを、日本の文化人がヤンキー文化を美化し、ロマンティックに捉えてしまうようなこととは違って、なんとも辛辣で、ありのままの葛藤、さもなければ嫌悪感まで描いている点にあるように思う。“ボーン・トゥ・ラン”がいい例だ。威勢のいいあの曲は、労働者階級の街に漂う閉塞感からなにがなんでも逃避したいという強烈な願望を歌っている。60年代の黒人ソウルの、いわば公的な前向きさと違って、彼はこうした、私的で日常的なロマンティシズム(物語)、個人的な救済の可能性を歌っている、というか、そうするしかなかったのだろう。E・ ストリート・バンドに故クラレンス・クレモンズがいたように、彼がライヴにおいて、白人も黒人も結束する労働者の文化の美しい姿を表現していたとしても、スプリングスティーンの正直さは、『闇に吠える街』の次作においては絶望へと向かっている。“ザ・リバー”という曲がそれだ。

デイヴ・マーシュにいわく、彼にとって「何か讃える歌がいっさいはいっていない初めてのアルバム」の表題曲“ザ・リバー”でひとつキーになるのは、歌の主人公が地方で暮らす労働組合員であるというところだ。スプリングスティーンの数ある曲のなかで、もっとも打ちひしがれている曲のひとつである“ザ・リバー”における、主人公の人生から見える労働者階級コミュニティが朽ちていく様は、その前年にあたる1979年にブロンディ(デボラ・ハリー)が歌った“ユニオン・シティ・ブルー(組合の街の憂鬱)”で描かれている途方に暮れたやりきれなさと重なる。ぼくは高校生だった頃、これらロックの歌詞に「組合」という言葉が出てくることに違和感を覚え、それがなんでなのか気になっていたのだけれど、昨年になって、ようやく少しわかった気がする。考えてみれば当たり前の話だが、アメリカの近代社会において反乱の火種にさえなっていた、資本家にとってはやっかいな、いまふうに言うなら資本主義にとってうざったい存在以外の何物でもなかった労働組合および労働者コミュニティが、1970年代前半のリチャード・ニクソン時代にゆっくりと牙を抜かれ解体させられていくのだ。その時代、「労働者階級は自らを破滅させる能力以外の主体性を剥奪される。ここには解放への道はなく、ただ絶望感が押し寄せるだけだ。(…)かつて労働者たちを活気づかせていた結束力は、人種的憎悪に変わってしまった」。そして、「全国ストライキ率は急落し、経済的に武装解除された労働者階級というエディ・サドロウスキーの悪夢が現実のものとなった。70年代の初めには全米で約250万人の労働者が1000人以上のストライキに従事していた。1980年代になるとこの統計は以前の数分の1となり、大規模なストライキに参加した労働者は合計で10万人から30万人程度だった。また、大規模な争議行為も初期の約400件から1980年代半ばには約50件にまで減少した」(*)

1998年のデトロイトのストリート・レースは、しかしスプリングスティーンのメランコリーとはだいぶ違っていた。「町外れの暗闇」のなかの人だかり。すさまじい爆音。日本人のぼくには異様な光景でしかない。白人も黒人も、男も女も、若いのも年寄りもいる。しばらくすると警察がやって来て、そこにいた全員(ぼくも含め)がいっせいに逃げる。「レースも、ベースボールと同じように、人種に関係なく参加できるんだ」とマイク・バンクスはあとから説明した。彼は賞金稼ぎのレーサーだったし、稼いだ金をつぎ込んで〈サブマージ〉という、なかば組合めいたインディ・レーベルをサポートする組織を設立した。2000年代以降のデトロイトのシーンでもっとも重要なリリースを何枚も出しているオマー・Sもレーサーで、いまでもレースをやっている。オマー・Sに関して言えば、申し分のないほどの名声を得てもフォードの工場で働いていた労働者のひとりだ。バンクスもオマー・Sも、なにせデトロイトの人たちなのだからニクソン政権の犠牲者と言える。しかし、音楽産業の巨大な歯車のなかにはいないアンダーグラウンドな彼らは、日常からの逃避としてもレースに参加してない。オマー・Sが彼いわく人種差別のはびこる工場で働くのは、家族のために保険証を手にすることができるからだ(いま現在は不明)。

スプリングスティーンは、“ダンシング・イン・ザ・ストリート”という曲が、アメリカ北部の黒人たちの前向きさ、もっと言えば世界を変えようとする情熱さえも結果として表現していたことをちゃんとわかっていた。そもそも、黒人ソウルとロックンロールの融合を自らの音楽的な基盤とする彼が、モータウンの祝祭的音楽を引用しながら、モノクロームの沈黙のなかの勝ち目のないメロドラマたる“レーシング・イン・ザ・ストリート”を書いたことは、当時の彼に、世界の不吉な変動への予感があったことを思わざるを得ない。同じ時代、映画『タクシードライバー』(1976)でマーティン・スコセッシが描いた労働者トラヴィスにおいては、孤立し、もはや異端への憎悪と自己破壊への衝動(ないしは宙ぶらりんにさせられたリビドー)しか残されていないかのようだ。それを思えばスプリングスティーンはずいぶんと優しいし、どこまでもヒューマンに見える。だから、恋人、家族、生まれ故郷の街、こうした身近な拠り所が崩壊していったとき、“ザ・リバー”が仮に反抗よりも諦めに荷担していたとしても、ぼくには文句は言えない。それを覆すために、いや、覆したように見せるための、それがほんの一瞬の空しきシャドーボクシングだったとしても、“ボーン・イン・ザ・USA”(1984)においてはパワフルに振る舞う彼がいたのだろうから。

厚い胸板、白いTシャツとジーンズという典型的な労働社会階級の男性の美学をもって、そのファッションと熱唱されるサビのフレーズゆえに家父長制的かつ愛国歌という大いなる誤解を受けた曲、左派からはこっぴどく批判され、右派ポピュリストには利用されたその曲を、ぼくは彼の初来日のライヴでも聴いている。何にもわかっちゃいない若者のひとりとしてだが、いま思い返せば、バブル経済真っ只中の日本で、ベトナム帰還兵の痛みや失業者たちの絶望、死人たちの街を歌ったあの曲で盛り上がったというのは、そういうものだと言われてしまえばそれまでだが、どうにも釈然としないものがあったのは当のスプリングスティーンだったのではないだろうか。

ファンにはお馴染みの話だが、“ボーン・イン・ザ・USA”は、もともとは『ネブラスカ』制作中に生まれた曲で、当初のセッションではあの歌詞全体に通底する「絶望感」が際立った、暗く沈んだ曲調だった。拳を振り回すような、アップリフティングな曲ではなかったのだ。しかも複雑なのは、この曲の歌詞には、彼の理想とする人種的統合をほのめかすように、またしてもマーサ&ザ・ヴァンデラスのヒット曲へのじつに巧妙なオマージュが挿入されている。ただしこちらでは、「Nowhere to run(逃げる場所はどこにもない)」と。

ドナルド・トランプの恐ろしさは、マイノリティや労働者階級からも支持されていることにもある。スプリングスティーンがいまやあのレーガン時代さえ懐かしむほどトランプに対しての嫌悪を露わにし、再選したら移住するとまで言っているのは、彼にとってのアメリカの、大事にしていた何かが消滅したのだと悟るということである。今年に入ってぼくは、 “レーシング・イン・ザ・ストリート”を何回も聴いた。『闇に吠える街』を聴き、『ザ・リバー』を聴いた。これはマーク・フィッシャーの『ポスト資本主義の欲望』(左右社)を読んだことに端を発している。同書のフィッシャーの弁によれば、マーガレット・サッチャーよりも先に新自由主義を実践した政治家はリチャード・ニクソンだ。ニクソンが分断させ、骨抜きにしていった労働者階級の共同体/文化的基板、もしくはその自尊心やアイデンティティと必死で向き合っていたのがスプリングスティーンだったと、フィッシャーが同書で紹介しているジェファーソン・カウィーの本を読んで、ぼくはようやく理解した。彼はそこから全力で逃げようとしたが、どうしようもなく愛してもいた。そこになんとか未来を見出そうと努力したのだろうけれど、誠実さにおいてそれは極めて困難なことだったのだろう。こんにちの日本であらためて彼の曲を聴いていると、もはや遠い国の憧れのヒーローの曲としてではなく、まあ、ぶっちゃけて言えば、良くも悪くも精神的強壮剤としてしか聴いていなかった40年前よりも、ずっと切なくスプリングスティーンの歌が入ってくるのだ。

何も持たずに生まれてきた

そのほうがいい

何かを得るとすぐに

彼らはそれを奪おうとする者を送り込んでくるのだから

“サムシング・イン・ザ・ナイト”

(*)Jefferson Cowie, Stayin' Alive: The 1970s and the Last Days of the Working Class , New York, 2010

COLUMNS

- Columns

4月のジャズ- Jazz in April 2024 - Columns

♯5:いまブルース・スプリングスティーンを聴く - Columns

3月のジャズ- Jazz in March 2024 - Columns

ジョンへの追悼から自らの出発へと連なる、1971年アリス・コルトレーンの奇跡のライヴ- Alice Coltrane - Columns

♯4:いまになって『情報の歴史21』を読みながら - Columns

攻めの姿勢を見せるスクエアプッシャー- ──4年ぶりの新作『Dostrotime』を聴いて - Columns

2月のジャズ- Jazz in February 2024 - Columns

♯3:ピッチフォーク買収騒ぎについて - Columns

早世のピアニスト、オースティン・ペラルタ生前最後のアルバムが蘇る- ──ここから〈ブレインフィーダー〉のジャズ路線ははじまった - Columns

♯2:誰がために音楽は鳴る - Columns

『男が男を解放するために』刊行記念対談 - Columns

1月のジャズ- Jazz in January 2024 - 音楽学のホットな異論

第2回目:テイラー・スウィフト考 - ――自分の頭で考えることをうながす優しいリマインダー - Columns

♯1:レイヴ・カルチャーの思い出 - Columns

12月のジャズ- Jazz in December 2023 - Columns

11月のジャズ- Jazz in November 2023 - 音楽学のホットな異論

第1回目:#Metoo以後のUSポップ・ミュージック - Columns

10月のジャズ- Jazz in October 2023 - Columns

ゲーム音楽研究の第一人者が語る〈Warp〉とワンオートリックス・ポイント・ネヴァー - Columns

〈AMBIENT KYOTO 2023〉現地レポート

DOMMUNE

DOMMUNE