MOST READ

- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語

- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場

- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ

- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』

- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈

- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始

- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク

- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー

- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー

- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演

- Actress - Statik | アクトレス

- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター

- 小山田米呂

- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木

- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント

- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう

- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024

- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏

- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場

- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト

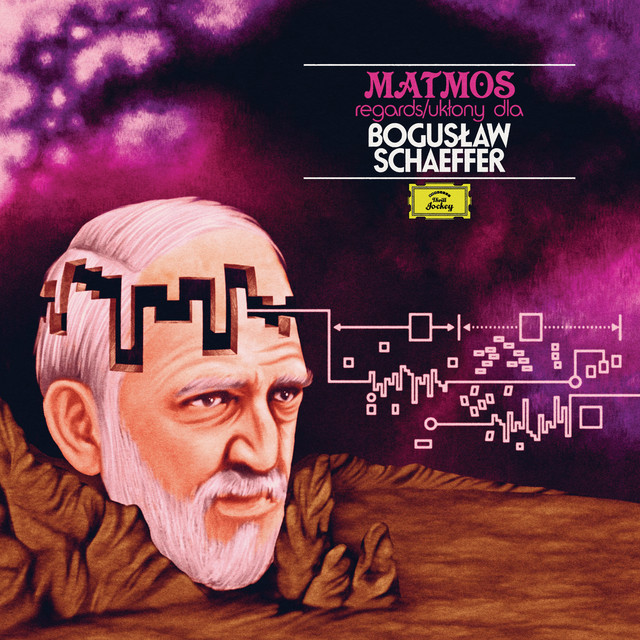

Home > Reviews > Album Reviews > Matmos- Regards/Ukłony dla Bogusław Scha…

マトモスの親しみやすさはどこから来るのだろう。多くの場合それは突飛なコンセプトであり、外科手術(『A Chance to Cut Is a Chance to Cure』)だったりテレパシー(『The Marriage of True Minds』)だったり洗濯機(『Ultimate Care II』)だったりが音楽になることの驚きと興奮によるものだ。自分の場合、ときとしてクィア・カルチャーの重層性や奇妙さを示すこと(『The Rose Has Teeth in the Mouth of a Beast』)が直截的なメッセージよりも強力なものになる、と素っ頓狂なやり方で教えてくれたのがマトモスだった。ユーモアとアイデア。それらはつねに、彼らの「実験音楽」を愉快なものにしている。

だからこそ、マトモスの音楽それ自体の面白さは忘れがちだ。ふたりが生み出すエレクトロニック・ミュージックではヘンな音がヘンな方法で鳴っているのだが、それはあくまで強烈なコンセプト由来であると捉えられがちなのだ。そういう意味では、外部から来た「企画もの」である本作こそが、マトモスの音楽そのもののチャーミングなエキセントリシティをストレートに伝えていると言えるかもしれない。

『Regards / Ukłony dla Bogusław Schaeffer』は、第二次大戦後から1960年代のポーランド・アヴァンギャルド・シーンをひとつのピークとし、亡くなる2019年の直前まで活躍した先鋭的な音楽家で、同国ではじめて電子音楽を制作したひとりとされるボグスワフ・シェッフェルの録音音源を自由に使用し、再構築したアルバムである。ポーランド文化を海外に紹介するための公的機関〈Instytutu Adama Mickiewicza〉が持ちこんだアイデアだったそうで、マトモスはシェッフェルのことを詳しくは知らなかったという。シェッフェルは作曲家・演奏家でありつつ、劇作家、画家、教師、学者でもあったということなので、いつものマトモスなら彼の特異な経歴や人生をコンセプトに取りこみそうなものだが、ここではあくまで残した音源にフォーカスしているようだ。そしてそれが、おそらく本作では功を奏している。

神経質な電子音が行き交うなかで不穏なメロディが立ち上がるオープニングの “Resemblage / Parasamblaż” からマトモスらしいめくるめくエレクトロニカが展開されるし、続く “Cobra Wages Shuffle / Off! Schable w gurę!” は妙にファンキーなリズムが繰り広げられつつグリッチやジャズの断片が聞こえてくるおかしなトラックだ(曲名にはポーランド語の対訳がついている)。アナログのA面にあたる頭5曲はリズミックでポップなトラックが並べられていて、1曲のなかの展開も多い。残り3曲はやや長尺となり、ダーク・アンビエント的なムードも取り込みながら、おどろおどろしさとエレガントさを同時に立ち上げてみせる。音色の多さ、要素の多さはマトモスならではだが、それにしてもせわしない。40分少しのアルバムからこれだけたくさんのものが聞こえてくるというのは、シェッフェルの音楽の多様な要素に由来するものだろうか。本作では題材とマトモスの音楽的なボキャブラリーの豊富さとが合致し、奇怪でユーモラスなサウンド・コラージュが繰り広げられるのだ。サウンドのとめどない動きと変容を楽しむアルバムである。

ニコラス・ジャーが20世紀後半の前衛音楽/実験音楽をまとめたコンピレーションをリリースしたニュース(http://www.ele-king.net/news/008676/)もあったが、いま、東ヨーロッパのエッジーな表現に対する注目度が高まっているのは国際情勢の影響もあるのかもしれない。〈連帯〉のレフ・ヴァウェンサが登場する以前の独裁政権下のポーランドでアヴァンギャルドな音楽に取り組んでいたボグスワフ・シェッフェルは、なるほど現代にも何かヒントを与えうる存在として再訪されているのだろう。それを小難しいものとしてではなく、風変りだが親しみやすく、彼らならではの「知的なダンス・ミュージック」──トラックによってはダンサブルなのだ──へと調理するマトモスは、実験の面白さそのものを体現する伝道師であり続けている。

木津毅

ALBUM REVIEWS

- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head/ Loula Yorke - Volta

- Actress - Statik

- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant

- High Llamas - Hey Panda

- The Stalin - Fish Inn - 40th Anniversary Edition -

- KRM & KMRU - Disconnect

- Cornelius - Ethereal Essence

- Kronos Quartet & Friends Meet Sun Ra - Outer Spaceways Incorporated

- Martha Skye Murphy - Um

- Mouchoir Étanche - Le Jazz Homme

- Taylor Deupree - Sti.ll

- John Cale - POPtical Illusion

- Amen Dunes - Death Jokes

- A. G. Cook - Britpop

- James Hoff - Shadows Lifted from Invisible Hands

DOMMUNE

DOMMUNE