MOST READ

- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語

- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場

- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ

- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』

- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈

- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始

- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク

- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー

- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー

- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演

- Actress - Statik | アクトレス

- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター

- 小山田米呂

- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木

- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント

- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう

- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024

- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏

- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場

- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト

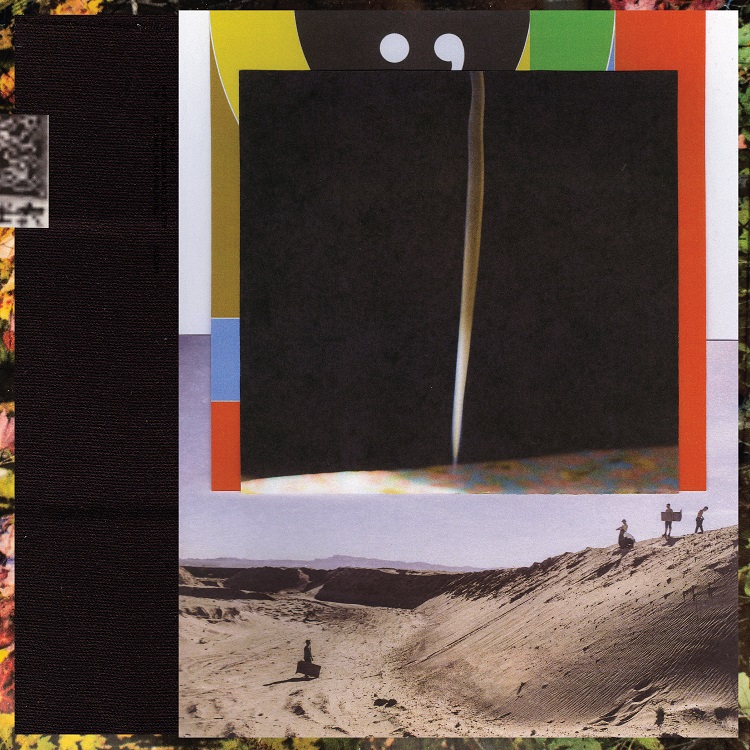

Home > Reviews > Album Reviews > Bon Iver- i, i

2010年代は幾多のアイデンティティが衝突したディケイドだった。人種、宗教、ジェンダーやセクシュアリティ、国籍、あるいは政治の左右、経済格差の上下……人びとは断片化し、対立していった。もう二度と出会うことがないかってぐらいに……いや、その代わりにわたしたちは夜毎、インターネットで憎悪をぶつけ合った。お互いの顔は見えない。意見の違いや出自の違いは愛すべきものではなく、たんなる攻撃対象になり下がった。なにか建設的な意見が出ても、そのリプライ欄にはそれをはるかに凌ぐ量の罵詈雑言で溢れていることをわたしたちは知っている。だけど、クリックするのをやめることもできない。そんなことをもうずいぶん長く繰り返して、みんな疲れ果ててしまった。

だから僕は、アメリカという国で何度も何度も使い古された〈PEOPLE〉という言葉をジャスティン・ヴァーノンがいまこそ掲げることを、素朴で能天気な理想主義とは思えない。祈りのようなものである。「人びと」……それは、個人と個人が集まって生まれる。タイトルの『i, i』の小文字は頼りなげに立つひとりひとりそのもので、コンマを挟んで、「わたし」と「わたし」はお互いを信じていいかわからずに震えている。そして、ゆっくりとゴスペル音楽が流れ始める。

『i, i』はジャスティン・ヴァーノンという才能と理想に溢れた男の、あるいはボン・イヴェールという共同体のひとつの到達点である。

前作『22, A Million』の時点で彼は、あらゆる断片化したものをかき集めようとしていた──エレクトロニカの抽象性、アンビエントの音響、インダストリアルのビート、ジャズ・セッション、昨今のヒップホップ由来の声の変調、そういったものを彼が信じ続けたフォークとゴスペルのもとで繋ぎとめようとしていた。だがそれらは激しくクラッシュし、けたたましいノイズを上げることとなった。それに、中心に立つべきヴァーノン自身も混乱していた……声はエレクトロニックな加工で乱れ、言葉は不安で満たされた。世に放たれたのは2016年。世界中が不安で覆い尽くされた年である。そのカオティックな様相こそ、あのアルバムの凄みでありアクチュアリティだった。

それから3年を経て、本作はヴァーノンが地元ウィスコンシンで所有しているスタジオ〈エイプリル・ベース〉だけでなく、テキサスのだだっ広い土地に赴いて制作された。ヴァーノンはそこで、メキシコとの国境を前に立ち尽くしたという。いままさに日々憎悪が生み出されている現場、人間が築いた境界の上を鳥たちが飛び交うのを眺めながら。そして、そこに前作を凌ぐ人数の「人びと」が集められた。演奏のためだけではない。共同作曲やプロデュースの楽曲が明らかに増え、さらにたくさんのアイデアが激しく求め合われたことがわかる。

これまでボン・イヴェールやヴァーノンの作品群を聴いてきたひとなら、ここに特別新しい何かがあるわけではないことに気づくだろう。前作同様にエレクトロニックとオーガニックの混淆であり、ジャズとアンビエントとエレクトロニカがフォーク・ロックとゴスペルに支えられつつ出会っている。そもそもすでにボン・イヴェールは様々な音楽要素が交錯する実験場と化しており、その方法論を発展させたアルバムである。けれどもそのなかで耳を引くのが、そのオーガニックな質感だ。エレクトロニックな音処理はじつに細かく施されているが、であるがゆえに、生音の柔らかさが疎外されていない。ホーン・セクションと弦のアルペジオが官能的に絡み合う“iMi”、エレクトロニクスの和音が弦の響きに溶けていく“Holyfields,”。中盤のハイライトは清潔なピアノのイントロが温かいコーラスを導いてくる“U (Man Like)”、そしてヴァーノンの絶唱がある種のアメリカン・ロックのカタルシスとともに解放されていく“Naeem”だ。曲ごとの個性が際立っているのもあるが、一曲のなかでも様々なサウンドが混ざり合っている。その手際は過去最高に巧みになっていて、前作の烈しさとは対照的な穏やかさがここにはある。

その“U (Man Like)”でピアノを弾いているのはブルーグラス畑のブルース・ホーンズビーである。アメリカ音楽の歴史の一部を担った人間が、そこでは新世代R&Bを鳴らしているモーゼズ・サムニーと同座している。ノア・ゴールドスタインのようなラップ周りのプロデューサーもいれば、デジタルの複雑な音処理で知られるBJバートンといった馴染みのメンバーもいる。“iMi”ではジェイムス・ブレイクがコードを書いたそうだが、そこで声を聴かせるのはボン・イヴェールの最初期からのメンバーであるマイク・ノイスだ。ヴィジュアル表現にはインディペンデントのダンス集団 TU Dance のメンバーも集められている。ここにはいろいろな立場のひとがいて……そして、ヴァーノンは飾らない声で告げる。「I like you(きみが好きだ)」。

ボン・イヴェールはいまアメリカで……あるいは世界のあちこちで危機に瀕している民主主義というコンセプトを、音楽というフォーマットでやり直そうとしているように僕には思える。それは多数決のことではない。文化を分け合い、アイデアやエモーションをぶつけ合いながらなんとか調和する場所を目指すことだ。ここにはまだ、ノイジーな響きや衝突の跡もある。だがそれは、これまでに得てきた技術や経験によってより優しい響きとなる。ヴァーノンの声もいつになく丸裸で、恐れを懸命に振り払うようだ。“Salem”で突き進むタフで力強いメロディ、“Sh'Diah”のアンビエントの美。それを過ぎれば、終曲“RABi”ではなかば冗談めいたエフェクト・ヴォイスが「待てば取り返しがつかなくなる」と告げる。『i, i』には経済格差や気候変動を思わせる、いまそこにある危機を指し示す言葉が散見されるが、それに立ち向かっていくためにこそ「わたし」と「わたし」は同じ場所に集まることができる。

だけどいま思うのは

僕らは恐れているんだ

だから走り隠れている

確実で小さな平和のために

(“RABi”)

バンドは来年のエレクション・イヤーに向けてツアーを続けるという。そこではこれまでも訴えてきたジェンダーの平等や気候変動に対する対策といったメッセージが掲げられるだろう。そうしたプラクティカルな行動を示しつつ、しかし、何よりも音でこそ「人びと」の融和を表現しようとし続けている。「小さな平和」を守るために……。それが彼の、彼らと彼女らの祈りであり、美しき架空のゴスペル・ミュージックだ。ここには次の10年への覚悟に満ちたまなざしがある。

木津毅

ALBUM REVIEWS

- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head/ Loula Yorke - Volta

- Actress - Statik

- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant

- High Llamas - Hey Panda

- The Stalin - Fish Inn - 40th Anniversary Edition -

- KRM & KMRU - Disconnect

- Cornelius - Ethereal Essence

- Kronos Quartet & Friends Meet Sun Ra - Outer Spaceways Incorporated

- Martha Skye Murphy - Um

- Mouchoir Étanche - Le Jazz Homme

- Taylor Deupree - Sti.ll

- John Cale - POPtical Illusion

- Amen Dunes - Death Jokes

- A. G. Cook - Britpop

- James Hoff - Shadows Lifted from Invisible Hands

DOMMUNE

DOMMUNE