MOST READ

- 別冊ele-king 坂本慎太郎の世界

- shotahirama ──東京のグリッチ・プロデューサー、ラスト・アルバムをリリース

- Flying Lotus ──フライング・ロータスが新作EPをリリース

- ロバート・ジョンスン――その音楽と生涯

- interview with Shinichiro Watanabe カマシ・ワシントン、ボノボ、フローティング・ポインツに声をかけた理由

- Shintaro Sakamoto ——坂本慎太郎LIVE2026 “Yoo-hoo” ツアー決定!

- ele-king presents HIP HOP 2025-26

- IO ──ファースト・アルバム『Soul Long』10周年新装版が登場

- Thundercat ──サンダーキャットがニュー・アルバムをリリース、来日公演も決定

- CoH & Wladimir Schall - COVERS | コー、ウラジミール・シャール

- 坂本慎太郎 - ヤッホー

- KEIHIN - Chaos and Order

- DADDY G(MASSIVE ATTACK) & DON LETTS ——パンキー・レゲエ・パーティのレジェンド、ドン・レッツとマッシヴ・アタックのダディ・Gが揃って来日ツアー

- Columns Stereolab ステレオラブはなぜ偉大だったのか

- DIIV - Boiled Alive (Live) | ダイヴ

- Autechre ──オウテカの来日公演が決定、2026年2月に東京と大阪にて

- Columns 1月のジャズ Jazz in January 2026

- interview with Sleaford Mods 「ムカついているのは君だけじゃないんだよ、ダーリン」 | スリーフォード・モッズ、インタヴュー

- Geese - Getting Killed | ギース

- Stereolab ——日本でもっとも誤解され続けてきたインディ・ロック・バンド、ステレオラブが15年ぶりに復活

Home > Interviews > interview with Ralf Hütter(Kraftwerk) - マンマシーンの現在

私が自転車で大怪我を負ったというのはフェイクニュースです。別の年にいちど転んだことはありましたけど。そのときは3~4日病院で過ごしました。で、前にフェイク・ニュースを流されたので、そのときは病院で新しい脳をもらったというフェイク・ニュースを自ら流しました。

■大丈夫です(笑)。ここ数年のクリング・クラング・スタジオにおける作業はどんなものがあるのでしょうか? ソフトウェアの開発やヴィジュアル・テクノロジーの開発などでしょうか?

ラルフ:ソーラー・エネルギーを導入しました。ソーラー・エネルギーを導入したり、新しい歌詞を作ったり、まだ秘密ですが新しいプロジェクトをはじめたりしています。新しいプロジェクトの話は完成するまで口外できません。

あとは、昔のアーカイヴをアナログからデジタルフォーマットに移行するすることを楽しんでいます。2、3人くらいしかいない小さな会社なんです。ステージで見る4人がコミュニケーションを取りながら力を合わせて今回のツアーやミュージアム・ツアーを可能にしています。最近ルイビトンでも演奏したんですけど、オーナーはアートをとても支持している方でした。彼は、2日前に火災が起きてしまったノートル・ダム大聖堂に多額のお金を寄付したんです。人と人の触れ合いや対話から生まれる音楽、アート、ヴィジュアルアーツや言語のインスピレーションですよね。私は残念ながら日本語は喋りはできないけど、いろんな言語を使います。“電卓”は友だちに訳してもらってから何度も日本語で歌っているのでもう慣れていますが、坂本龍一に訳してもらった“レディオアクティヴィティ”はまだパソコンの画面を見て読みながらじゃないと歌えません。で、えーと、(クリング・クラング)スタジオではインタラクティヴ・ミュージックを3Dアニメーションと3Dイメージで作り上げるのに励んでいます。未来のためのコンセプト作りもやってます。

■最後にぼくも自転車好きなので訊きたいのですが、かつて自転車で大怪我されたことがあると聞きましたが……

ラルフ:それはフェイクニュースです。

通訳:全部がフェイクなんですか? 怪我すらしていないってことですか?

ラルフ:そもそも、その話をしている人たちは、私と一緒にサイクリングしたことがありません。別の年にいちど転んだことはありましたけど。そのときは3~4日病院で過ごしました。で、前にフェイク・ニュースを流されたので、そのときは病院で新しい脳をもらったというフェイク・ニュースを自ら流しました。(一同笑)でもこの怪我は仕事や生活には何の影響も及ぼしていません。

通訳:軽傷だったって事ですか?

ラルフ:はい。アルバムにもツアーにも影響は出ませんでした。新しい脳を手に入れただけです(笑)。

■で、あなたの自転車好きは有名ですが(公式サイトではサイクリング用グッズを売っている)、なにゆえにあなたはそこまで自転車を愛しているのでしょう?

ラルフ:サイクリング自体からはとてもインスピレーションをもらいます。はじめたのは70年代後期でした。スタジオの外でできることを探していたのがきっかけです。昔のスタジオというのは暗くて、密閉されてて、防音環境だったので、何年もスタジオにこもってばかりの生活を送っていときに、それはなんだか私が生きていく上では正しくない環境だと感じはじめたんです。私は外に出ようと思いました。しかし、歩いて散歩したりするのは、私にはペースが遅すぎたんです。私はスキーなど他のスポーツもやりますよ。

で、そのときに私たちは気づいたんですよ。ちょうどオランダの近くに住んでいて、オランダではサイクリング文化が発達していました。フランスでの経験からツール・ド・フランスのことを知りました。もちろん、このサイクリングを始めたことがのちの「ツール・ド・フランス」に繋がっています。

サイクリングを通して、音楽の延長線上みたいな感覚を見出したんです。自転車に乗るマン・マシーンのようなものですね。完璧なインディペンダントになれるんです。行きたいところに行けるし、精神的にも体力的にもリフレッシュができる。音楽に似ています。残念ながら日本は道路が逆(車両は左側通行)なので、私は日本ではサイクリングできません。しかしサイクリングは音楽を作る上でインスピレーションを与えてくれる素晴らしいものです。フランスやイタリアをサイクリングしたり、サイクリングを通じて世界のことを学んだりできるんですよ。サイクリング・イベントで会えるサイクリング仲間もできました。

では、ロボットを見ましょうか?

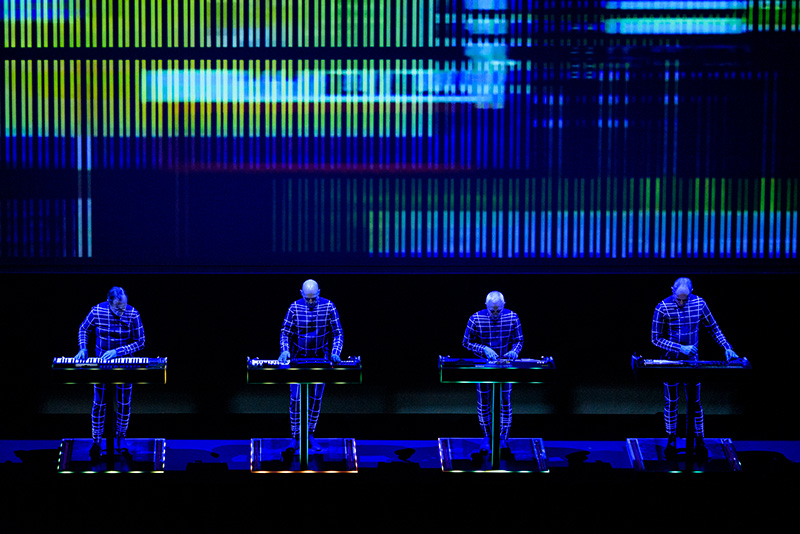

クラフトワークのライヴは、彼らの大衆主義の成果のひとつと言える。3Dメガネをしたオーディエンスは、ただひたすら純粋にショーを楽しむ。もちろん“レディオアクティヴィティ”のような例外はあるにせよ、基本的にぼくたちはエレクトロ・ポップの発明者のステージを2時間のあいだ無心に楽しむのだ。そしてそれは決してあなどることのできない素晴らしい体験だった。

ヒット曲のオンパレードのライヴではあるが、たとえばかわいらしいポップ・ソングだと思っていた“電卓”が電子のうねりを有するファンクで再現されると座っている身体が不自由に感じてならない。そのように曲はアップデートされている。個人的にもっとも好きな曲のひとつ、“ツール・ド・フランス”は、レトロな映像をともなって展開する。そこには、デジタルに統率されているであろう現在のクラフトワークが、しかしアナログに対する愛着があることを示している。そしてもちろんクラフトワークがファンキーであることはライヴで充分に証明されている。ステージ衣装を見るだけでもおわかりになるだろう。

ヒュッターが自ら言ったように、クラフトワークには「先見の明」があった。エレクトロ・ポップだけではない。ヒップホップ、ハウス、テクノ、あるいはそのミュータントたち、つまりダブステップやトラップにいたるまで、ほとんど多くのエレクトロニック・ダンス・ミュージックには1968年にふたりのドイツ人が始動させたコンセプトに借りがある。

クラフトワークは古くならない。それはカンやヴェルヴェット・アンダーグラウンドが古くならないのと似ているのかもしれない。つまり、完璧にオリジナルで、ヒュッターが自ら説明するように、それは流行を気にして作ったものではない、ただ自分たちで発明したものだからだ。もしクラフトワークが古くなるとしたら、それは我々がロボットを笑えなくなったとき、人間たち自身が本物のロボットになったときだろう。

取材:野田努/協力:赤塚りえ子(2019年5月13日)

INTERVIEWS

- interview with Shinichiro Watanabe - カマシ・ワシントン、ボノボ、フローティング・ポインツに声をかけた理由 ──渡辺信一郎、インタヴュー

- interview with Sleaford Mods - 「ムカついているのは君だけじゃないんだよ、ダーリン」 ——痛快な新作を出したスリーフォード・モッズ、ロング・インタヴュー

- interview with bar italia - バー・イタリア、最新作の背景と来日公演への意気込みを語る

- interview with Kneecap (Mo Chara and Móglaí Bap) - パーティも政治も生きるのに必要不可欠 ──ニーキャップ、来日直前インタヴュー

- interview with Chip Wickham - スピリチュアル・ジャズはこうして更新されていく ――チップ・ウィッカム、インタヴュー

- interview with NIIA - 今宵は、“ジャンル横断”ジャズ・シンガーをどうぞ ──ナイア、インタヴュー

- interview with LIG (Osamu Sato + Tomohiko Gondo) - 至福のトリップ体験 ──LIG(佐藤理+ゴンドウトモヒコ)、インタヴュー

- interview with Kensho Omori - 大森健生監督、『Ryuichi Sakamoto: Diaries』を語る

- interview with Lucrecia Dalt - 極上のラテン幻想奇歌集 ——ルクレシア・ダルト、インタヴュー

- interview with Ami Taf Ra - 非西洋へと広がるスピリチュアル・ジャズ ──アミ・タフ・ラ、インタヴュー

- interview with Jacques Greene & Nosaj Thing (Verses GT) - ヴァーシーズGT──ジャック・グリーンとノサッジ・シングが組んだ話題のプロジェクト

- interview with Kassa Overall - ヒップホップをジャズでカヴァーする ──カッサ・オーヴァーオール、インタヴュー

- interview with Mat Schulz & Gosia Płysa - 実験音楽とエレクトロニック・ミュージックの祭典、創始者たちがその歴史と〈Unsound Osaka〉への思いを語る

- interview with Colin Newman/Malka Spigel - 夏休み特別企画 コリン・ニューマンとマルカ・シュピーゲル、過去と現在を語る

- interview with Meitei - 温泉をテーマにアンビエントをつくる ──冥丁、最新作を語る

- interview with The Cosmic Tones Research Trio - アンビエントな、瞑想的ジャズはいかがでしょう ——ザ・コズミック・トーンズ・リサーチ・トリオ

- interview with Louis and Ozzy Osbourne - 追悼:特別掲載「オジー・オズボーン、テクノを語る」

- interview with LEO - 箏とエレクトロニック・ミュージックを融合する ――LEO、インタヴュー

- interview for 『Eno』 (by Gary Hustwit) - ブライアン・イーノのドキュメンタリー映画『Eno』を制作した監督へのインタヴュー

- interview with GoGo Penguin - ジャズの枠組みに収まらない3人組、これまでのイメージを覆す最新作 ――ゴーゴー・ペンギン、インタヴュー

DOMMUNE

DOMMUNE