00年代に降神として頭角をあらわし、ソロでも活動をつづけているラッパー、なのるなもない。その新作は、かねてよりコラボを重ねてきたトラックメイカーのYAMAANとの共作アルバムに。アルバム単位でがっつり組むのは今回が初めてだという。題して『水月』、10月10日リリース。YAMAANによるニューエイジ~アンビエント・タッチのトラックのうえで、なのるなもないによる独特のことばが流れていく……いや、このマッチング、相性ばっちりなのではないでしょうか。ダンサブルな曲もアリ。CDは特殊パッケージで、モノとしてのよさも堪能できそうだ。ぜひチェックしてみて。

ラッパー・スポークンワーズアーティストのなのるなもないと、プロデューサー・トラックメイカーのYAMAANが共作アルバム『水月』を10月10日(火)にリリース。

ラッパー・スポークンワーズアーティストのなのるなもないと、プロデューサー・トラックメイカーのYAMAANが共作アルバム『水月』を10月10日(火)にリリースする。

なのるなもないは2002年頃から志人とのユニット「降神」として活動。日本語のヒップホップの言語表現の枠を大きく拡張してきた。ソロでは「melhentrips」「アカシャの唇」などの作品を発表し、日常の中にある小宇宙を詩的な感覚ですくいあげて、ラップやスポークンワーズという形で表現してきた。

YAMAANは降神や多彩なアーティストが在籍するクルーTemple ATSのメンバーとして活動を開始。アンビエントやヒップホップ、ハウスなどを行き来しながら活動し、’20年に『幻想区域EP』 を発表。’21年にはアンビエントとメンフィスラップにインスパイアされたCHIYORIとの共作「Mystic High」を発表した。

なのるなもないとYAMAANは2005年の”melhentrips” 収録の“shermanship” をはじめとして多くの楽曲を生み出してきたが、今回が初の共作アルバムとなる。タイトルの「水月」から想起されるように、しなやかで静的なムードも漂うトラックの上で、なのるなもないの小宇宙が展開する作品となった。

瑞々しいニューエイジアンビエント的なサウンドと真夏の白昼夢のようなリリックでアルバムの幕をあける『空よりも青く』や、躍動的なビートの上で生命や時間についての考察、死生観をも感じさせる詩が力強く歌われる『Beacon』。ディープハウストラックに官能的なリリックとスクラッチが心地よく刻まれる『優しくして』、不条理で暴力的な社会に対するリリックをトラップサウンドの上で綴った『Criminal Spirituals』など、なのるなもないとYAMAANの様々な側面が表現された8 曲入りのアルバムとなっている。

アルバム中の2曲にはTemple ATSのメンバーでもあり、数々のDJバトルでも実績を残してきた DJ SHUNがスクラッチで参加。楽曲の世界観に呼応した音楽的でスキルフルなスクラッチを演奏 してくれている。

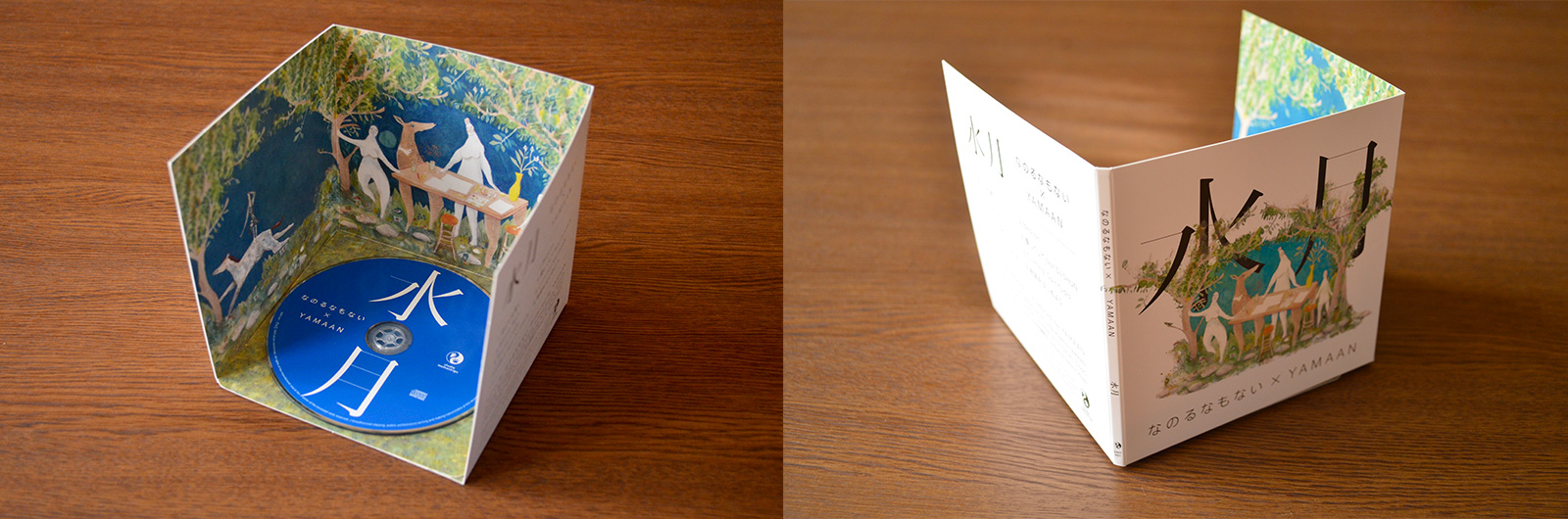

アルバムのオリジナルアートワークは尾道在住の画家、白水麻耶子。深い緑の森や水辺のような不思議な心地良さを持った絵画が「水月」の世界観を押し広げている。

そしてオリジナルアートワークをもとにデザイナーTakara Ohashiがディレクションを担当。今回モノとしてリリースする面白さを大切にしたいという意向を汲み、箱庭型に組み立てが出来るジャケットを監修してくれた。

本作は自主レーベル「studio melhentrips」からの記念すべき第一作。フィジカルはCD、デジタルはBandcamp、ストリーミングにて発表となる。

なのるなもない x YAMAAN

"水月"

1. 空よりも青く

2. Beacon

3. Bloom Rain

4. 優しくして feat.DJ SHUN

5. モールスコード

6. Criminal Spirituals

7. VIBLE feat.DJ SHUN

8. 物語をはじめよう

レーベル : studio melhentrips

発売日 : 2023年10月10日(火)

フォーマット : CD

品番 : SMT-001

販売価格: 2,200円(税込)