MOST READ

- interview with Sleaford Mods 「ムカついているのは君だけじゃないんだよ、ダーリン」 | スリーフォード・モッズ、インタヴュー

- Columns Introduction to P-VINE CLASSICS 50

- Bandcamp ──バンドキャンプがAI音楽を禁止、人間のアーティストを優先

- 別冊ele-king 坂本慎太郎の世界

- Ken Ishii ──74分きっかりのライヴDJ公演シリーズが始動、第一回出演はケン・イシイ

- DADDY G(MASSIVE ATTACK) & DON LETTS ——パンキー・レゲエ・パーティのレジェンド、ドン・レッツとマッシヴ・アタックのダディ・Gが揃って来日ツアー

- Masaaki Hara × Koji Murai ──原雅明×村井康司による老舗ジャズ喫茶「いーぐる」での『アンビエント/ジャズ』刊行記念イヴェント、第2回が開催

- aus - Eau | アウス

- Autechre ──オウテカの来日公演が決定、2026年2月に東京と大阪にて

- Daniel Lopatin ──映画『マーティ・シュプリーム 世界をつかめ』のサウンドトラック、日本盤がリリース

- 見汐麻衣 - Turn Around | Mai Mishio

- interview with bar italia バー・イタリア、最新作の背景と来日公演への意気込みを語る

- Shabaka ──シャバカが3枚目のソロ・アルバムをリリース

- Geese - Getting Killed | ギース

- ポピュラー文化がラディカルな思想と出会うとき──マーク・フィッシャーとイギリス現代思想入門

- Dual Experience in Ambient / Jazz ──『アンビエント/ジャズ』から広がるリスニング・シリーズが野口晴哉記念音楽室にてスタート

- Oneohtrix Point Never - Tranquilizer | ワンオートリックス・ポイント・ネヴァー

- アンビエント/ジャズ マイルス・デイヴィスとブライアン・イーノから始まる音の系譜

- interview with bar italia 謎めいたインディ・バンド、ついにヴェールを脱ぐ | バー・イタリア、来日特別インタヴュー

- GEZAN ──2017年の7インチ「Absolutely Imagination」がリプレス

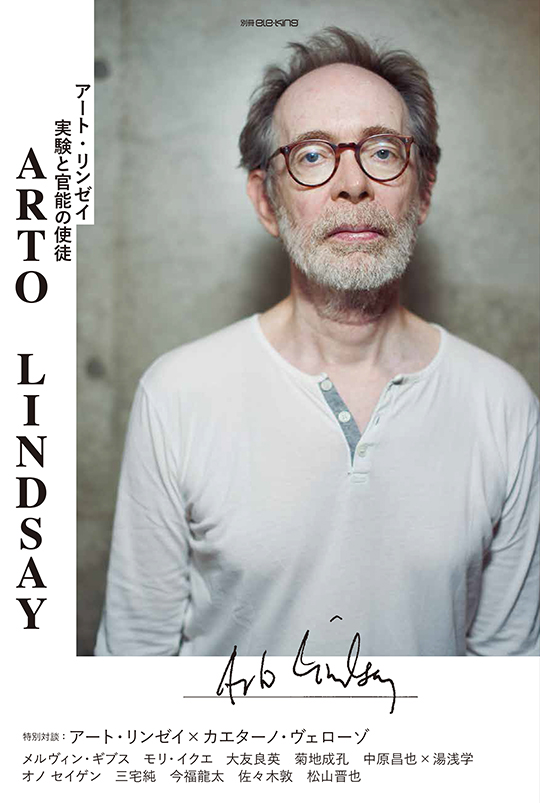

Home > Interviews > special talk : Arto Lindsay × Caetano Veloso - 続・特別対談:アート・リンゼイ×カエターノ・ヴェローゾ──音楽とことば

DNAのやることは強烈だった。ロックの先端の、エッジというか、ぼくには非常に印象が強かった。ラディカルな経験を思い起こす。歌詞はそれでいて、コミュニケーションへの切迫感があった。(カエターノ・ヴェローゾ)

理念そのものにとても迷いや疑問があった。芸術に横たわっていた哲学的な理念や、60年代からきた、それらの理念の源に疑問があった。それで、ぼくたちはなにか突っ込んでいこうとするところがあったんだ。(アート・リンゼイ)

AL:ヘンドリックスのやったことがおもしろいと思うんだよね。ヘンドリックスは、三つ、四つ、五つくらいのパターンでことばと音楽とを関係づけるというか。ポルトガル語でなんて言うのかわからないんだけど、彼は「ポエティック・デヴァイス」のレパートリーをもっていた。詩的な仕掛けというのか、くりかえして、拍子やアップ、ダウンと関係があって、抑揚とリズムと……彼は早くに亡くなったんだよね。彼が27歳で亡くなったのを忘れるくらい。若すぎたよね。ぼくは作詞をはじめたとき、あなたの最初のインプレッションと似たような、歌詞を会話のようにしたかった。しかしよく聴いて、文字を追えば、より複雑で抽象的で独特なものになるように。歌ったときにまるで自然に響かなければいけないと。DNAの初期の歌詞はすべてそうだった。まるでなんというか……

CV:うん。DNA(の曲)は、ひとがまるで差し迫って主張している感じする。

AL:そう。とても……プレッシャーがかかっていた。

CV:そのスタイルに真の緊急性があるようだった。とても美しいと思う。とても、なんというか……DNAのやることは強烈だった。ロックの先端の、エッジというか、ぼくには非常に印象が強かった。ラディカルな経験を思い起こす。歌詞はそれでいて、コミュニケーションへの切迫感があった。フレーズがとても――

AL:投げられている感じ?

CV:そうなんだけど、よく聴くと、各パーツとても統合的で、いろいろなものが含まれている。とても濃い。

AL:ぼくが思うに、それはあの青春、衝動、願望とがすべて混ぜ合わさった――

CV:青春のバイタリティだね。

AL:そう、青春のバイタリティ。理念そのものにとても迷いや疑問があった。芸術に横たわっていた哲学的な理念や、60年代からきた、それらの理念の源に疑問があった。それで、ぼくたちはなにか突っ込んでいこうとするところがあったんだ。

CV:ぼくは66年から67年ころに確固たる意志をもってそうしようとしはじめた。ぼくは、ほんとうはわざと、子どものときに会得した美的感覚に背いたんだ。

AL:なるほど。でもその後背いたことにさらに背いたよね。

CV:そうだね。背いたことに背いた。いくつか美しい作詞をしたからね。

AL:いや、待って。たくさんだよ。

CV:幼少期から青年のときまで身につけた美的感覚に背いた、その多くが、世に出てきた当時は誰にもそう美しく捉えられなかったんだ。いまでこそ、容易に美しいと認識されるけれど。

AL:その通りだね。英語ではテレグラフと呼ばれるものがあるんだ。なにが言いたいかというと、ある文章が、その方向に要約されるというか。文章それぞれが、世界観がある。別々の異なった世界観が。

CV:それは、ぼくよりあなたのほうが強いよね。ぼくの作品にもいくつかそんなところに行き着くものがあるけれど、でもあなたのほうがずっとそうだよね。でも、よく考えてみたら、アメリカ文学の伝統は、ブラジル文学の伝統というかポルトガル語文学のそれよりその傾向があるよね。テレグラフに寄りかかるところが。

AL:そうね。でも、おもしろいよね。例えば、20世紀の終わりの詩をみてみると、ブラジルの詩はとても具体的で、なんというか、ミニマリストだ。

CV:そうだね。ミニマリストだね。長詩だったビート派と同じ時代にしてね。

AL:ジョン・アシュベリー(註7)とか、そのへんはみんなとても長いよね。苦痛にすら感じるほどに、終わりのない感じ、リズムがない。だけどこの会話とアシュベリーを関連させられる唯一の共通点はコロキアルということだ。彼はさまざまな文章を寄せ集めて、混ぜ合わせて、すべてどこからかとってきて小さな変更を施しただけのような。

CV:ちょっとレディ・メイドみたいなね。レディ・メイドのパーツを寄せ集めた感じ。でも興味深くて、美しい。彼特有の良質な空気感をそれで作り出すから。でも、おもしろいね、あなたがそう話し始めたとき、エズラ・パウンド(註8)について話しているように聞こえたよ。そうそれで、アシュベリーは、リオで見たことがあるよ。彼はリオでおこなった講演で、エズラ・パウンドは大嫌いだと語っていたよ。エズラ・パウンドが書いたものはすべて醜いといったんだ。「ugly」という言葉を使ったからね。彼はエリザベス・ビショップ(註9)が好きだと語っていた。彼にとってアメリカの偉大な詩人であると。

AL:うわぁ。クレイジーだ。

CV:フラメンゴ公園での講演だった。

AL:憶えているよ。たしかワリー(註10)とシーセロ(註11)とが招いたんだ。

CV:そう。それにジョアン・ブロッサもね。ジョアン・ブロッサと、それにジョアン・カブラル・デ・メロ・ネトもね。

AL:ジョアン・カブラルもいたのは知らなかった。

CV:ジョアン・カブラルはすごかったよ。信じられないようなことがあったんだ。ジョン・アシュベリーは唯一のアメリカ人だった。講演の最後に客席からの質問も受けたんだ。3人に対しての質問が客席からあった。こんな質問だった、「ご自身の作品を、声に出して読むことは好きですか?」と。ジョアン・カブラル・デ・メロ・ネトを敬愛するジョン・ブロッサが最初の回答者だった。彼はこう答えた「私にとって詩は、自分自身で声に出して読み、満足できたときにはじめて存在する。だから、ひとり読み上げて、詩の音も含め楽しむのだ」と。それから、ジョアン・カブラルにマイクが渡って彼はこう言った「いや。私は自身の詩を読むのが大嫌いだ。正直、この世にぼくの本を手にとって、ぼくの詩を声に出して読む人がひとりたりともいてほしくない。ぼくは年齢とともに視力が弱くなってきたが、耳が聞こえなくなった方がよかった」って。

AL:うわお。あはは

CV:それで、アシュベリーにマイクが渡って、「ご自身の詩を声に出して読まれることに対してどう思いますか」と質問されて彼は言ったんだ。「それでお金がもらえるならね」と(笑)。それぞれの特徴が表れているよね。ジョン・アシュベリーのユーモア・センスはとてもアメリカ的だ。この返答はハードな皮肉であると同時に、アメリカ的なものを反映している、アメリカン・ジョークだよね。

AL:とてもアメリカ的だ。わかる気がするんだ。エズラ・パウンドをいま読むと、彼はとても他の言語の形式を模倣する人だったのがわかる。それを英語で読む人は――

CV:まるで英語ではないように感じるんだね。

AL:なにか偽りのようなものがあって、まるで彼が英語そのものに喜びを感じていないように感じるんだよ。

CV:ぼくは英語話者ではないのでわからないけれど、エズラ・パウンドの作品をいくつか読んだとき、そのページでぼくは迷子になったよ。中国語の要素があったり、表意文字があったり。文章はオリエンタルなものに似ているかと思えばコロキアルな、ちょっとアメリカっぽい平俗なものが入ってくる。

AL:コラージュのようだよね。

CV:そうして語調が変わる。すごく魅力的だったけど、ぼくは迷子になってしまったよ。でも、ひとつ言っておくと、インターネットとかいう技術のおかげで、エズラ・パウンドが詩を読んでいる映像を見たんだ。なんとも美しいんだ。叫びがあって、そのうちに重低音な声ですごくコロキアルになって、そのあとまた別のものがくる……すばらしく美しかった。詩が非常に美しくなる。

AL:探してみる。彼が読んでいるのは見たことがない。

CV:ぜひ聞いて見てほしいね。

AL:ジョン・ケージ(の朗読)を聞いたことある?

CV:ケージはリオで見たよ。直接、読んでいるのを見た。

AL:彼自身の文章を?

CV:(ジェームス・)ジョイスの文章を(註12)。

AL:彼自身が語を刻みながら?

CV:そう。

AL:ぼくはニューヨークで見たよ。いままで見たなかで最高なパフォーマンスのうちのひとつだった。

CV:最高だよね!? すばらしいと思ったよ。彼は『フィネガンス・ウェイク』の一節を読むんだ。

AL:そう。ハシッ、キッ、ハシッ、キッ(とケージを真似る)。ぼくと同じ作品を見ているかわからないけど、彼は言葉を刻むんだ。

CV:ほんとうに小さなピースにしてしまう。

AL:音節の小さな一部だけが聞こえるんだ。

CV:子音の一部のあとに文章全体とかね。

AL:ぼくも見て、すごく感激したんだ。パフォーマスとして。経験として。芸術の……なんだか定義しないでおいて、とにかく信じられないパフォーマンスだった。

CV:T・S・エリオットが自身の詩を読んでいるのは見たことある?

AL:聞いたことがあるけど、実のところあまり憶えていないよ。エリオットを読むのは大好き。

CV:美しいよね。エズラ・パウンドのような苦しみはない。すべて美しく、英語も美しい。でもエズラ・パウンドが読んでいるのを聞くと、そっちの方がもっと好きなんだ。

AL:あなたがそういうのなら聞かないといけないな。エリオットは、ひととして最悪だったというか、抑制された、存在することに問題を抱えていたというか。プロテスタント的なものが強いというか。

CV:カトリックに改宗したんだよね?

AL:より一層人間らしくなくなっていったというか……

CV:それとも、英国国教か。彼は、アメリカの近代的なプロテスタンティズムよりもクリスティアニズムのよりフォーマルな伝統的なほうへ行ったんだね。

AL:あの当時はなかったものだけど。でも……ぼくはとてもよく聞いたのはバース(註13)だ。音読するバース…

CV:それは聞いたことがない。

AL:なんと! これこそ信じられないほどにすばらしいよ。彼はとても皮肉的で、本は……読んだことある?

CV:読んだよ。

AL:彼はとても気を楽にしてくれるというか…

CV:クレイジーだよ。

AL:そう、クレイジー。でもそこまでではないよ。2回読むと、とてもよく書かれているとわかるんだ。

CV:そうだね。とてもよく書かれている。

AL:彼はとても調節された韻律をもっていて、安定していて、とても……とても皮肉的でおもしろい。エリオットとはとても異なっていて、パウンドが音読しているのは見たことがないけれど、彼は南部の人で、アフリカの影響を受けたアメリカの要素があって、リズムがあり、グルーヴがあり、流れるようなグルーヴ感のある読み方なんだ。(了)

註

7) John Ashbery(1927~):現代アメリカを代表する詩人。アッシュベリーとも。作風はポストモダンを経由した実験的なもので、米国の主要な文学賞を数多く受賞している。翻訳書に『波ひとつ』(書肆山田)、『ジョン・アッシュベリー詩集』(思潮社)。

8) Ezra Pound(1885~1972):アイダホ州ヘイリー生まれのアメリカの詩人。20代でヨーロッパに渡り、イギリスでイェイツやT・S・エリオットらと親交をもち、パリ、イタリアと移り住むなかで、長文の自由韻律詩を発表し、俳句、漢詩、能などの東洋文化の紹介者として活発に活動した。第二次大戦中、ムッソリーニを支持し反ユダヤ主義をとったかどで告発され、米国に強制送還ののち、精神障害を理由に12年の病院暮らしをおくる。退院後イタリアで没したが、死後20世紀モダニズム運動の中心人物と見なされた。

9) Elizabeth Bishop(1911~1978)アメリカの詩人。マサチューセッツ州ウースター生まれ。1951年の南米旅行で立ち寄ったブラジルに15年間居住し、その間発表した『北と南/寒い春』でピューリッツァー賞を受賞。ほかに全米図書賞、全米批評家協会賞の受賞歴もある、20世紀アメリカを代表する詩人のひとり。

10) Waly Dias Salomão(ワリー・サロマゥン、1943~2003):詩人、作詞家、音楽プロデューサー。トロピカリズモ運動の立役者のひとりであり、ガル・コスタの“Vapor Barato”やベターニアの“Mel”、“Talisma”の作詞者でもある。

11) Antonio Cicero(アントニオ・シセーロ):1945年、リオ・デ・ジェネイロ生まれのブラジルの詩人、作曲家、作家。1993年ワリー・サロマゥンとともに「Banco Nacional de Idéias(アイデアの国立銀行)」をたちあげた。スペインの前衛詩人ジョアン・ブロッサ、具象派の詩人ジョアン・カブラル・デ・メロ・ネトらが参加した後述のイベントもその一環だと思われる。

12) ケージが講演などで話すことばを作曲作品と見なしていたことは主著『サイレンス』(水声社)所収の文章などでもあきらかだが、カエターノの言及する、ジョイスの集大成『フィネガンズ・ウェイク』を朗読するのは1970年の“ロアラトリオ”。ケージはこの曲で、『フィネガンズ・ウェイク』からのランダムなテキストの引用と、作中に言及のある音を録音した音源と、小説に登場するダブリン市内の環境音とを組み合わせる。

13) ピンチョンらとならぶ、米国ポストモダン文学を代表する小説家ジョン・バース(John Barth、1930~)を指すと思われるが、バースが朗読活動をおこなっているかは不明。またバースは南部出身でもない。発言者に問い合わせたが、期日まで回答を得られなかった。追って修正の可能性あり。

構成・文:松村正人(2017年2月03日)

| 12 |

INTERVIEWS

- interview with Sleaford Mods - 「ムカついているのは君だけじゃないんだよ、ダーリン」 ——痛快な新作を出したスリーフォード・モッズ、ロング・インタヴュー

- interview with bar italia - バー・イタリア、最新作の背景と来日公演への意気込みを語る

- interview with Kneecap (Mo Chara and Móglaí Bap) - パーティも政治も生きるのに必要不可欠 ──ニーキャップ、来日直前インタヴュー

- interview with Chip Wickham - スピリチュアル・ジャズはこうして更新されていく ――チップ・ウィッカム、インタヴュー

- interview with NIIA - 今宵は、“ジャンル横断”ジャズ・シンガーをどうぞ ──ナイア、インタヴュー

- interview with LIG (Osamu Sato + Tomohiko Gondo) - 至福のトリップ体験 ──LIG(佐藤理+ゴンドウトモヒコ)、インタヴュー

- interview with Kensho Omori - 大森健生監督、『Ryuichi Sakamoto: Diaries』を語る

- interview with Lucrecia Dalt - 極上のラテン幻想奇歌集 ——ルクレシア・ダルト、インタヴュー

- interview with Ami Taf Ra - 非西洋へと広がるスピリチュアル・ジャズ ──アミ・タフ・ラ、インタヴュー

- interview with Jacques Greene & Nosaj Thing (Verses GT) - ヴァーシーズGT──ジャック・グリーンとノサッジ・シングが組んだ話題のプロジェクト

- interview with Kassa Overall - ヒップホップをジャズでカヴァーする ──カッサ・オーヴァーオール、インタヴュー

- interview with Mat Schulz & Gosia Płysa - 実験音楽とエレクトロニック・ミュージックの祭典、創始者たちがその歴史と〈Unsound Osaka〉への思いを語る

- interview with Colin Newman/Malka Spigel - 夏休み特別企画 コリン・ニューマンとマルカ・シュピーゲル、過去と現在を語る

- interview with Meitei - 温泉をテーマにアンビエントをつくる ──冥丁、最新作を語る

- interview with The Cosmic Tones Research Trio - アンビエントな、瞑想的ジャズはいかがでしょう ——ザ・コズミック・トーンズ・リサーチ・トリオ

- interview with Louis and Ozzy Osbourne - 追悼:特別掲載「オジー・オズボーン、テクノを語る」

- interview with LEO - 箏とエレクトロニック・ミュージックを融合する ――LEO、インタヴュー

- interview for 『Eno』 (by Gary Hustwit) - ブライアン・イーノのドキュメンタリー映画『Eno』を制作した監督へのインタヴュー

- interview with GoGo Penguin - ジャズの枠組みに収まらない3人組、これまでのイメージを覆す最新作 ――ゴーゴー・ペンギン、インタヴュー

- interview with Rafael Toral - いま、美しさを取り戻すとき ——ラファエル・トラル、来日直前インタヴュー

DOMMUNE

DOMMUNE