MOST READ

- interview with Larry Heard 社会にはつねに問題がある、だから私は音楽に美を吹き込む | ラリー・ハード、来日直前インタヴュー

- interview with Shabaka シャバカ・ハッチングス、フルートと尺八に活路を開く

- Beyoncé - Cowboy Carter | ビヨンセ

- interview with Keiji Haino 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第2回

- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈

- The Jesus And Mary Chain - Glasgow Eyes | ジーザス・アンド・メリー・チェイン

- interview with Keiji Haino 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第1回 | 「エレクトリック・ピュアランドと水谷孝」そして「ダムハウス」について

- Columns ♯5:いまブルース・スプリングスティーンを聴く

- claire rousay ──近年のアンビエントにおける注目株のひとり、クレア・ラウジーの新作は〈スリル・ジョッキー〉から

- Free Soul ──コンピ・シリーズ30周年を記念し30種類のTシャツが発売

- tofubeats ──ハウスに振り切ったEP「NOBODY」がリリース

- 壊れかけのテープレコーダーズ - 楽園から遠く離れて | HALF-BROKEN TAPERECORDS

- まだ名前のない、日本のポスト・クラウド・ラップの現在地 -

- Rafael Toral - Spectral Evolution | ラファエル・トラル

- 『成功したオタク』 -

- Bobby Gillespie on CAN ──ボビー・ギレスピー、CANについて語る

- Larry Heard ——シカゴ・ディープ・ハウスの伝説、ラリー・ハード13年ぶりに来日

- Bingo Fury - Bats Feet For A Widow | ビンゴ・フューリー

- ソルトバーン -

- Claire Rousay - a softer focus | クレア・ラウジー

Home > Interviews > interview with Courtney Barnett - まさに待望のセカンド登場

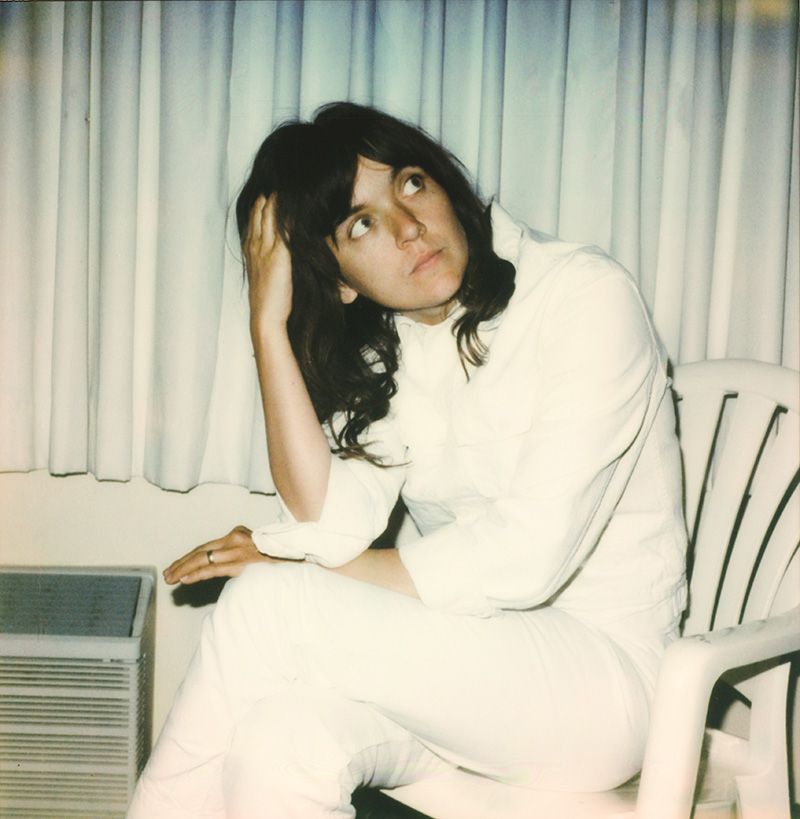

interview with Courtney Barnett

まさに待望のセカンド登場

──コートニー・バーネット、インタヴュー

Photo:Pooneh Ghana

雑誌とかテレビなんかで男性のロック・バンドばかり目に入ってくると、「そういうものなんだ、女の自分が属する世界じゃないんだ」みたいな感覚を抱くでしょうし。ただ、その状況は今、大きく変わってきていると思う。もちろん、そうした状況はとても長く続いてきたけれども、ここしばらくはずいぶん変化してきていて、すごく良いなと思っている。

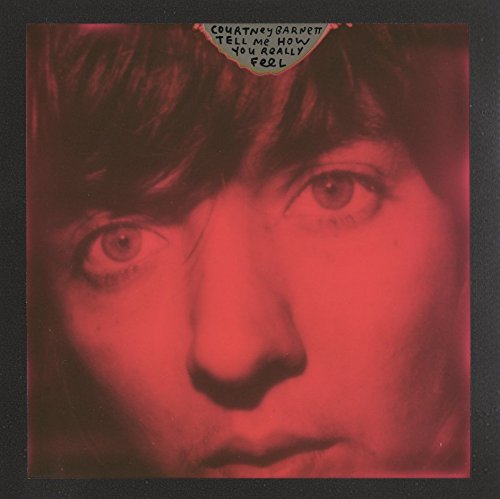

Courtney Barnett Tell Me How You Really Feel (歌詞対訳 / ボーナストラック付き) MilK! Records/トラフィック |

■同世代のミュージシャンの中であなたがシンパシーを感じる人がいれば教えてください。

CB:うん、たくさんいるわ。多過ぎるくらいで……というのも、わたしは今、ものすごく音楽に夢中って状態だから。過去2、3年ですごくたくさんの人びとに出会えたし、そのおかげで自分はまた音楽に改めて恋するようになった、みたいな感じで。

●ああ、それは素敵ですね。

CB:それこそ、自分が10歳だった頃に戻った気分なの。で、わたしがカート(・ヴァイル)とツアーをやったとき……あのとき一緒にやったバンド(=The Sea Lice。スリーター・キニーのジャネット・ワイス他を含む)はとてもインスピレーションに満ちていたし、他にもメルボルン出身のCamp Copeってバンドだとか、アメリカのWaxahatchee……同じくアメリカ人のShamirにPalehound 、それからSpeedy Ortiz等がいる。自分たちの声をポジティヴに使っている優れたアーティストがこんなにたくさんいて、ほんと素晴らしいなと思う。

●音楽そのものがもちろんもっとも大事でしょうが、あなたが何か音楽を好きになるときは、そのアーティスト/バンドが彼らの「声」を持っていること、何らかのメッセージを発している、というのも重要なファクターですか?

CB:ええ……っていうか、音楽には本当にいろいろなパワーが備わっている、ということよね。たとえば、わたしはインスト音楽もよく聴くけれども、インスト音楽というのは「言葉(歌詞)による」メッセージは含んでいないわけ。それでも、わたしたちはそれらを聴いてこう、(笑)自分たちなりのメッセージをこしらえていくわけじゃない? だから、人びとがどう言っていようと、わたしたちは最終的にはいつだって音楽を自分独自のやり方で解釈しているものだ、と。けれども、うん、そうね、わたしはとても強い歌詞を持つ「歌」といったものに惹かれがちだし……それはただ、ソングライターの責任ってことじゃないかとわたしは思っている。

というのも、ステージに立って人びとに向かって自分の歌を歌うことができる、それって本当に名誉で特別な立場だと思うし、だったらやっぱり一語たりとも無駄にしたくない、と。それくらい、人びとが歌に耳を傾けてくれるのって、本当に名誉なことだから(と言いつつ、我ながら生真面目な口調が照れくさくなったのか、「ハハッ!」と笑っている)。

●たしかに。それに、ステージに立つのには別の責任も伴ってきますよね。だから、何もあなたが「お手本役」だとは言いませんけど、ロック・ミュージックやギター・ロックは伝統的に男性が多い世界なわけで……

CB:そうよね。

●だからこそ、あなたみたいな存在はロックをやりたい若い女性や少女たちがギターを手にするきっかけ、励みになるだろうな、と。

CB:ええ。それってすごくクールだなと思う。それに……もしもロックをやりたいのに、それをあなたに踏みとどまらせているものってただひとつ、さっきも話した「恐れ」というか、社会の側が言ってくる「君たち(女性)にはそれは無理」っていう考え方なんだろうし。だけど……(苦笑)だから、「どのジェンダーが他のジェンダーよりもギターを上手く弾けるか」なんていう科学的な証拠なんてどこにもないんだし……

●(笑)ですよね。

CB:バカバカしい話! それに、物事のプレゼンのされ方/視覚的な影響もあるんじゃないかな。だから、雑誌とかテレビなんかで男性のロック・バンドばかり目に入ってくると、「そういうものなんだ、女の自分が属する世界じゃないんだ」みたいな感覚を抱くでしょうし。ただ、その状況はいま、大きく変わってきていると思う。もちろん、そうした状況はとても長く続いてきたけれども、ここしばらくはずいぶん変化してきていて、すごく良いなと思っている。

■いまは家にいるだけで誰もが世界中のありとあらゆる音楽を聴くことができるのでリスナー側にとってはありがたい世のなかではありますが、結果的に音楽の価値が下がってしまうことには強い抵抗感があります。いまの音楽の聴かれ方についてミュージシャン側から見るとどのように感じますか?

CB:そうね……どうなんだろう? だからわたしは、そのふたつって「是か非か」を判断するのがとても微妙な境目だな、とずっと思ってきたのよね。というのも、たとえばストリーミングにしたって、わたし自身、ストリーミングのおかげで聴けるようになったなかから素晴らしい音楽を本当にたくさん発見してきたんだし、これが以前だったら、わたしは実際にレコードを買っていたわけで。何かを聴きたいと思ったら、そのレコードを買うより他に聴く手段はなかった。それがいまでは、ストリーミング等のおかげでそれまで知らなかった新たなお気に入りをいろいろ見つけることになったし、彼らのライヴを観に行くこともできるわけで……でも、そうね、ちょっと奇妙な話だと思う。奇妙よね……だから、どこかの地点でわたしたちは、音楽というアートをリスペクトするのをやめてしまったのかも? というか、もしかしたら音楽に対する敬意なんてはじめからなかったのかもしれないけど(苦笑)。アートとしてではなく単なる「娯楽」として、わたしたちミュージシャンはずっと見くびられてきたのかもしれないし……んー、自分にもよくわからない。とにかく奇妙な……奇妙な職種ってことよね、これって(苦笑)。

●まあ、いまは実際にミュージシャンにお金が入ってこない、とよく言われますよね。とは言っても、コンサートはまた別でしょうし、ますますライヴが重要になっている、と。

CB:うん、その点は良いことだと思う。ミュージシャン収入の多くはいまはツアー活動から発生しているんだろうし、もちろん、それはそれで、ひっきりなしに長く続けていくのは難しい活動だけれども。そうは言いつつ、ツアー、あるいは様々なフェスティヴァルにしても、それらの多くは企業スポンサーの投資で成り立っているんだし、ライヴ会場にしたって基本的には(チケット代ではなく)アルコールの売り上げで経営を続けているんだ、みたいな感覚もわたしは持っていて。その意味では……ある種のおかしなサークルに陥っている感じだし、とにかくほんと、ストレンジだなぁ、と。

●たしかに(苦笑)。

CB:(笑)ね。

■今作の歌詞の一部には「友だちは他人のように接してくるし他人は親友のように接してくる」や「みんなが自分の意見を言いたがる 交通事故が起きることを永遠に待ち望みながら」など、シニカルとまでは言いませんが、鋭い心理描写があるな、と。

CB:ええ。

■で、そのなかに何となくあなたが傷ついているように感じたのですが、今作を作るためにスタジオに入る前に、あなたが傷ついていた、苦い体験があったりしたのでしょうか?

CB:そうね、たぶんビターとまではいかないと思うけど……もっとも、わたしのソングライティングにはいつだって苦さは混じってきたけれども。

●ええ(苦笑)。

CB:っていうのも、たぶんわたしはそういう思いを日常生活のなかであんまり出さないし、だからこそつい書く歌のなかに入り込んできてしまうんでしょうね。まあとにかく、うん、作品を作っていた頃の自分の気分が必ずしもビターだった、とまでは思っていなくて。それよりも、ただ単にこう……嫌な気分だった、というのかな。だから、いまの世界の状況に対して嫌な気分になっていたし、いろんな人びとが苦しんであがいているなと感じたし、それで自分は悲しくなっていた、という。うん。

●では、歌詞についてはいまも前作"Kim's Caravan"の一節の「I am just a reflection Of what you really wanna see」と考えていますか?

CB:そうだな……だから、それってソングライターとして担う興味深い役割なんじゃないか、と思っていて。さっきも少し話したことだけれども、曲をいろいろと書いていって、それらの歌にはある種の意味合い……はっきりとした、もしくは半分くらい「こういう意味だろう」と察しのつくような内容が含まれているわけだけど、ほとんどの場合、わたしたちは曲を自分なりに解釈しているわけよね? だから、作者がどんな意味を込めた曲であっても、最終的に聴き手は自分たちが感じたままにそれを好きに解釈していく、と。わたし自身の言わんとしたこととは一切関係がないかもしれないけれど、彼ら聴き手は違う方向へその曲を持っていってしまうわけ。だけど、それはまったく問題ないし、完全にノーマルな行為なのよね。わたし自身、音楽を聴いてそれと同じことをやっているんだし。みんなそうやって、自分の思うように解釈しているんだと思う。で、そこなのよね。だから、いったん曲を書き終えてレコーディングして世に出してしまうと、それは自分個人のものではなくなる。その曲を聴いてくれる誰も彼もに属する何かになってしまうわけだし、聴いた彼らはそこで彼らなりに解釈したストーリーを「こういうもの」という風にその歌に付与していくわけよね。で、彼らの解釈は、ある意味わたしが言おうとしていたこととはまったく関係がないものになっていってしまう、という。

●なるほど。ある意味、自分で書いた曲に「さよなら」しなくちゃいけないんですね。

CB:ええ。

●それってある意味悲しいんじゃないか?とも思いますけど。その曲を書くのにあなたはたくさんの時間や手間ひまをかけたのに、一度世に出てしまったら、もうあなたのものではない、人びとの解釈に任せる、ということでしょうし。

CB:うん。だけど、何も自分の努力が無駄になったとか、完全に失われてしまった、というわけじゃないんだけど。ただ……

●あなたの手を離れて独立した何かになってしまった、という?

CB:うん、そういうことなんでしょうね。

■アルバムのなかで1曲だけ聴いてほしい曲をいまの気分で選ぶとするとどれですか?

CB:あー、たぶん、“Sunday Roast”じゃないかな?

●ナイス! あれはこう、穏やかで良い曲ですよね。

CB:うん。

■今後、活動の幅を広げるために故郷のオーストラリアを抜け出して有名なプロデューサーと豪華なスタジオでレコーディングをする、というようなことに興味はありますか?

CB:んー、ああ。でも、自分でもわからないな……だから、自分としては、常にいろんなオプションに対してオープンでいようと思っているけれども。うん、今後どうなるか、誰にもわからないわけで。

●ええ。でも、有名なプロデューサーと仕事する、というのはどうですか?

CB:っていうか、その案は過去にも浮上したことがあったのよね……ただ、自分が考えるのは、もしもそれをやるとしたら、それはアート/音楽そのもののためになる、アートが向上するからやる、ということであって。要するに、ただ単にそのプロデューサーが有名人だから共演する、というのではなくてね。

●はい。

CB:やるとしたら、自分は正しい根拠があった上でやるんだし。だから、ただ単に「こうすればもっと売れるだろう」とか、「この人は有名だから」といった理由で他の力を借りようとはしないし、とにかく、それって自分にとっては興味がないことだ、という。

■ファースト・アルバムのジャケットのイラストを手掛けていましたが、あなたにとって絵を描くことは日常的ですか? 音楽を作ることとはまた違う表現の仕方なのでしょうか?

CB:ええ。でも、実はここしばらくはあんまりドローイングはやっていなくて。それが理由なのよね、今回、自分の写真をジャケットに使うことになったのは。イラスト/ドローイングをやるよりも写真を撮る方にもっと時間をかけていたから。

●なるほど。でも、イラストであれ写真であれ、それらはあなたにとって音楽とはまた違う自己表現の仕方?

CB:そうね。だから、それぞれに……それら異なる媒体は、それぞれに違う面を引き出してくれるものだと思ってる。

■音楽をやるうえであなたがいちばん大事にしていることや拘っていることは何ですか?

CB:そうだな、それってこう、ある意味……本来の目的に戻っていくことだ、というかな。それと同時に、真摯さに戻っていくこと、というか。ああ、それに、それと同時に、自分の脆さを受け入れること、もあるかな。自分自身の弱さ/脆さから逃げ出すのって、ある意味簡単なのよね。で、そうした自分の弱さを恐れて隠れてしまう、怖がってしまう、という。だけど、うん、自分にはそういう脆さがあるんだっていう事実を自分でも受け入れて、ある意味それを享受するようにまでなること……だから、そうした弱さを何かの形で役立てられるようにする、というのかな?

●なるほど。では、反対にやりたくないと思っていることは?

CB:あー、でも、そういうことは、いざ自分の身に降り掛かってきたらすぐに「やりたくない!」とわかると思う。だから、本能的に「これはやりたくない、これは自分にはどうにも居心地が悪い」、って風に感じてやらないんじゃないかな。要は、そのときそのときで、「何が正しいか/正しくないか」って判断はみんなそれぞれに下しているんでしょうし。

■アルバム・リリースに合わせて来日する予定はありますか?

CB:まだ公式な告知は一切していないけれども──そのプランには取り組んでいるところ。日本にまた行ける日が待ち遠しくて仕方ない。日本はすごく気に入ったし、ほんと、最高で……だからまた日本に行けたらいいよね? とみんなエキサイトしてるし、ほんと、できればまた来日が実現したらいいなと思ってる(笑)。

●それは良かった。ファンもみんな再会を楽しみにしていると思います。

CB:うん。

●今日は、お時間いただいてありがとうございました。

CB:ありがとう。バーイ!

序・質問:大久保祐子(2018年5月14日)

Profile

大久保祐子

大久保祐子神奈川県出身。かつてシュガースウィートというミニコミを作っていましたが、現在は清く正しい主婦です。

INTERVIEWS

- interview with Shabaka - シャバカ・ハッチングス、フルートと尺八に活路を開く

- interview with Larry Heard - 社会にはつねに問題がある、だから私は音楽に美を吹き込む ——ラリー・ハード、来日直前インタヴュー

- interview with Keiji Haino - 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第2回 「ロリー・ギャラガーとレッド・ツェッペリン」そして「錦糸町の実況録音」について

- interview with Mount Kimbie - ロック・バンドになったマウント・キンビーが踏み出す新たな一歩

- interview with Chip Wickham - いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 ──サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー

- interview with Yo Irie - シンガーソングライター入江陽がいま「恋愛」に注目する理由

- interview with Keiji Haino - 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第1回 「エレクトリック・ピュア・ランドと水谷孝」そして「ダムハウス」について

- exclusive JEFF MILLS ✖︎ JUN TOGAWA - 「スパイラルというものに僕は関心があるんです。地球が回っているように、太陽系も回っているし、銀河系も回っているし……」 対談:ジェフ・ミルズ ✖︎ 戸川純「THE TRIP -Enter The Black Hole- 」

- interview with Julia_Holter - 私は人間を信じているし、様々な音楽に耳を傾ける潜在能力を持っていると信じている ——ジュリア・ホルター、インタヴュー

- interview with Mahito the People - 西日本アウトサイド・ファンタジー ──初監督映画『i ai』を完成させたマヒトゥ・ザ・ピーポー、大いに語る

- interview with Tei Tei & Arow - 松島、パーティしようぜ ──TEI TEI(電気菩薩)×AROW亜浪(CCCOLECTIVE)×NordOst(松島広人)座談会

- interview with Kode9 - 〈ハイパーダブ〉20周年 ──主宰者コード9が語る、レーベルのこれまでとこれから

- interview with Zaine Griff - ユキヒロとリューイチ、そしてYMOへの敬意をこめてレコーディングした ──ザイン・グリフが紡ぐ新しい “ニュー・ロマンティックス”

- interview with Danny Brown - だから、自分としてはヘンじゃないものを作ろうとするんだけど……周りは「いやー、やっぱ妙だよ」って反応で ──〈Warp〉初のデトロイトのラッパー、ダニー・ブラウン

- interview with Meitei(Daisuke Fujita) - 奇妙な日本 ——冥丁(藤田大輔)、インタヴュー

- interview with Lucy Railton - ルーシー・レイルトンの「聴こえない音」について渡邊琢磨が訊く

- interview with Waajeed - デトロイト・ハイテック・ジャズの思い出 ──元スラム・ヴィレッジのプロデューサー、ワジード来日インタヴュー

- interview with Kazufumi Kodama - どうしようもない「悲しみ」というものが、ずっとあるんですよ ──こだま和文、『COVER曲集 ♪ともしび♪』について語る

- interview with Shinya Tsukamoto - 「戦争が終わっても、ぜんぜん戦争は終わってないと思っていた人たちがたくさんいたことがわかったんですね」 ──新作『ほかげ』をめぐる、塚本晋也インタヴュー

- interview with Gazelle Twin - UKを切り裂く、恐怖のエレクトロニカ ——ガゼル・ツイン、本邦初インタヴュー

DOMMUNE

DOMMUNE