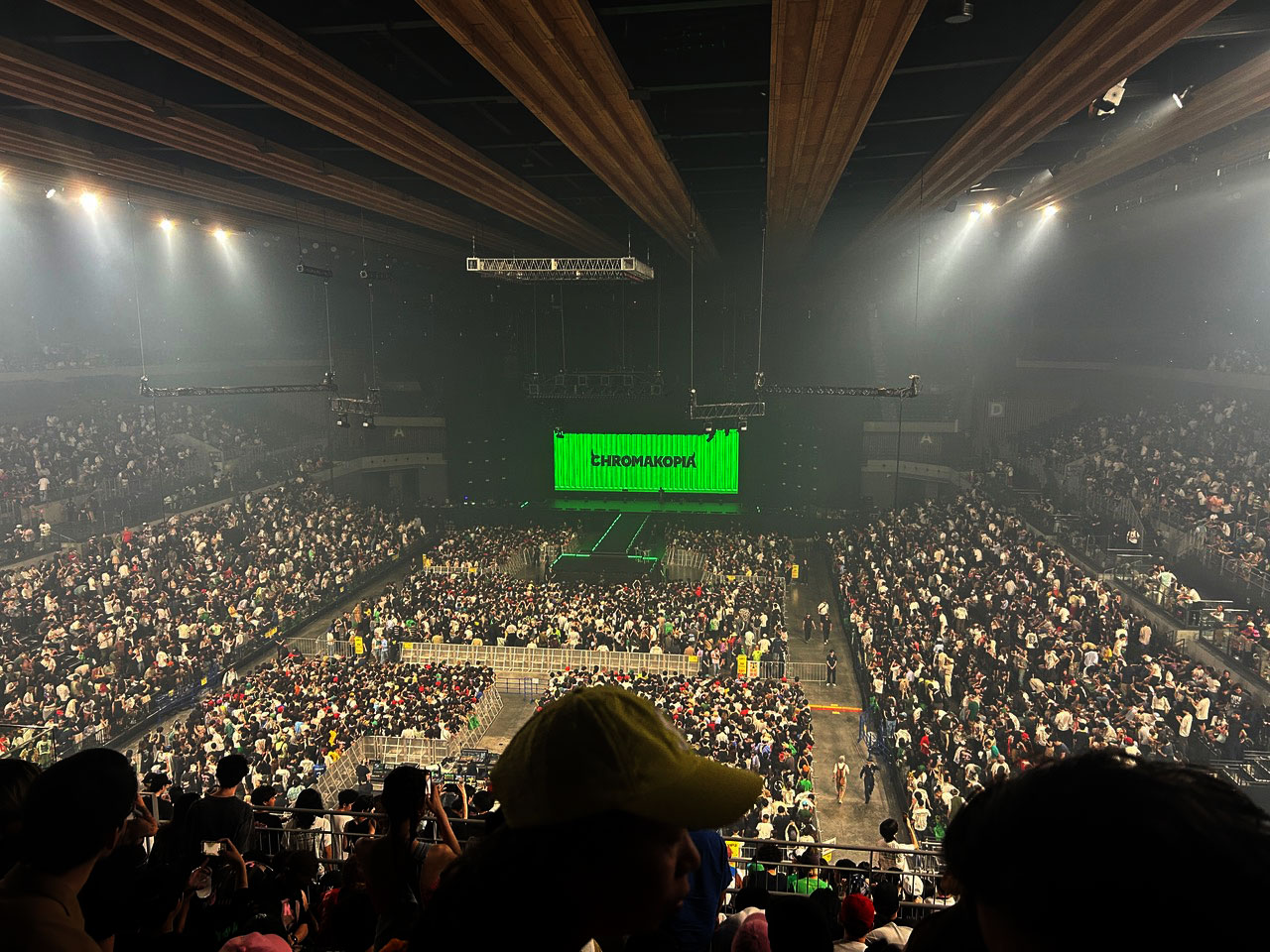

2017年に行われた最後の来日公演から8年、タイラー・ザ・クリエイターが東京に降り立った。今回はお台場・有明アリーナで二夜連続(9月9日、10日)という大舞台。かつて恵比寿リキッドルームでの一夜限りの公演を観た人なら、その規模の違いはまさに天と地ほどだと実感するだろう。タイラーは紛れもなく人気者であり、世界で最も優れ、最も影響力を持つラッパーのひとりだ。そして本人も認めるように、タイラー自身は疲れを覚えている。

OFWGKTA(Odd Future Wolfgang Kill Them All)がまだTumblrを拠点にし、その思想と広告戦略がまさにそこに刻まれていたローファイなデジタル時代から彼らを追いかけてきた私だが、残念ながらこれまで一度もタイラーをステージで観ることは叶わなかった。YouTubeを通じて彼と一緒にステージダイブをする自分を想像したり、彼の最初の3枚のアルバムに合わせて跳ね回る自分を思い描くしかなかった。そして有明アリーナをほぼ満員にした二夜の観客の8割は、おそらく私と同じ状況だったに違いない。

オープニングを任されたのはバンドのParis Texas。タイラーの熱量とフロウをなぞるように、観客を温める役割を見事に果たしてみせた。彼らの演奏の前後には、二公演目にして最後となる日本公演を待ちわびる熱気がホールを満たし、人びとは席を探しながら廊下を駆け抜けていた。その光景に自然と頬が緩む。日々のメディア過剰時代にあっても、こうした切実な「待ち遠しさ」や「胸の高鳴り」がまだ健在であることに、私は心から安堵する。

照明が落ち、巨大スクリーンが一斉に光を放つと、新作『Don’t Tap the Glass』の映像が流れはじめ、観客の熱気は一気に高まった。そしてそのまま、タイラーは“Big Poe”でアリーナ全体を揺らしにかかった。残念ながら私は三階席に追いやられてしまったが、周囲の観客の一部は、これがダンス・ミュージックであることを忘れてしまったかのように静かで、その分アリーナのフロアは熱狂的に応えていた。

ステージに現れたタイラーは真っ赤なレザーパンツに白いTシャツ、そして赤のレザージャケットという装い。観客の多くが30歳未満であることを考えると、この色彩の組み合わせがマイケル・ジャクソンの『Bad』や『Thriller』を想起させるものだと気づいた人は少なかったのではないだろうか。タイラーが披露した数々のムーンウォークを見れば、その内輪的なジョークは明らかだったはずだ。

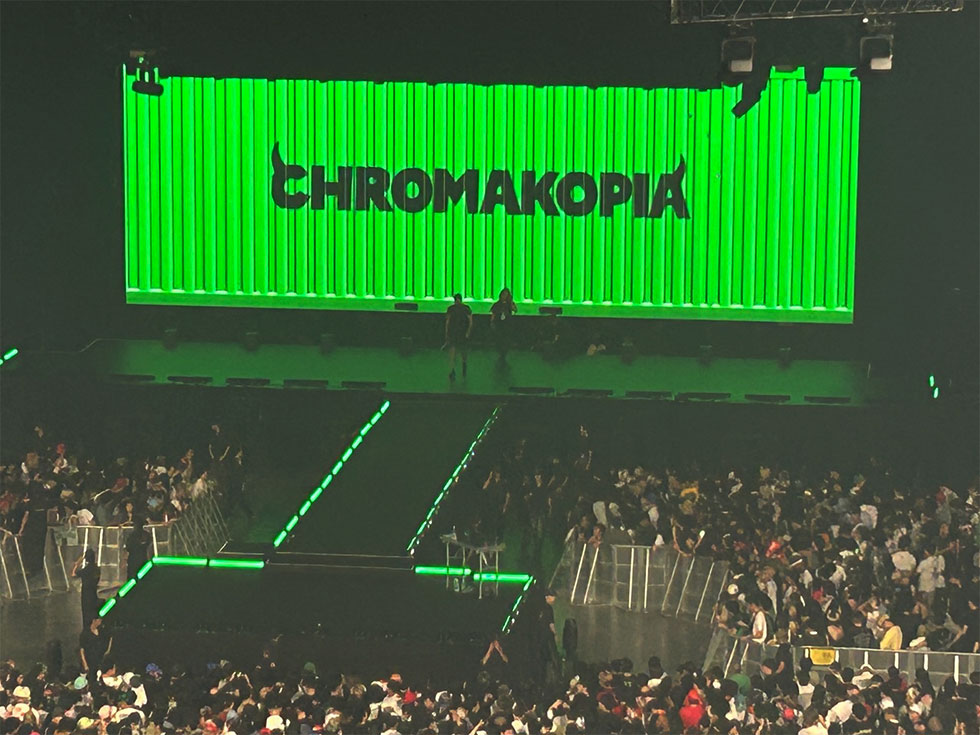

『Don’t Tap the Glass』の鮮やかな色彩から、次の曲群では『Chromakopia』の緑を基調とした演出へと移行した。だが、ここで違和感を覚えた。タイラーの責任ではないが、ヴィジュアル・チームはスクリーンの光演出に偏りすぎており、ステージ上のタイラー自身は闇に包まれてしまっていたのだ。曲がひとつふたつと続くあいだも、彼の姿がほとんど見えない時間があり、観客としては落ち着かない体験となった。

音楽自体は素晴らしく、タイラーは純粋なポジティヴ・エナジーの塊として、心を込めてラップを届けてくれた。もっと多くのラッパーがこうした愛情をもってパフォーマンスをすれば、と願わずにはいられなかった。しかし、それでもなお舞台演出には混乱の影が残った。これまでの公演映像を見返してきた私は、今年7月までのツアーでもタイラーが『Chromakopia』のプロモーションに集中し、仮面、アフリカ風のヘアスタイル、そして緑のスーツを纏っていたことを知っている。だが、新作『Don’t Tap the Glass』が突如リリースされたことで、そうした演出はすべて覆され、東京の観客はその世界観を体験できなかった。過去の公演映像で見た華麗な舞台美術を心から楽しみにしていたが、有明アリーナの舞台装置は巨大スクリーンがあるだけで、それ以上は何もなかった。この特別な東京公演における演出の物足りなさは、まさに痛手だった。仕事を休んでまで足を運んだ観客にとってはなおさらだ。

それでも、知っている曲では声の限りに歌い、馴染みのない曲では耳を傾け続け、一度も座ることはなかった。だがタイラーは座った。三度も。そしてそのうち一度は、床に仰向けに寝そべってしまったのだった。

“Take Your Mask off”で彼が吐き出した深い心の傷——それはたしかに私の胸にも響いた。本物の誠実さがそこにあった。だが同時に、彼は何度も「暑い」とこぼした。真っ赤なレザージャケットを着たまま、一度も脱がずに。さらに彼は、「しばらく日本には戻ってこないだろう」と、観客の心を射抜くような言葉を投げかけた。思い返せば、前回の東京公演は2017年、ほぼ10年近く前のことだ。そして彼は繰り返し「疲れた」とも語った。私は3〜4時間にわたる長丁場のステージをこなすバンドを見てきたが、この日のタイラーの公演はわずか1時間20分だった。

もちろん私はライヴを楽しんだ。謎めいた存在であるタイラーを間近に感じられたことは大きな昂揚をもたらした。しかし、ステージ上で「疲れている」と訴える姿には苛立ちも覚えた。時差ボケ、過剰に熱狂的なファン、日々絶え間なく求められる発言、仲間に囲まれない孤独——そうした重荷を背負う彼に共感しないわけではない。だがそれは、毎朝4時に起き、夜8時まで働きづめだった父の労働や、複数の子どもを出産し、7〜9時間立ち仕事をしてから家に帰って夕食を用意した母の姿から聞こえる、「疲れた」と同じではない。

彼はたしかに観客に感謝していた。しかし、舞台演出の乏しさや、人気曲を断片的に繋いだメドレー形式——それぞれが一節で切られてしまう構成には、「完全なパッケージ」を体験できなかった物足りなさが残った。

もし今回の東京公演を観た人がいるなら、ぜひ7月にニューヨーク・ブルックリンのバークレイズ・センターで行われたパフォーマンスを観て比較してほしい。

8 long years since his last show in Japan in 2017, Tyler the Creator touched down in Tokyo for 2 nights at the Ariake Arena in Odaiba (Sept 9th and 10th). Unlike his one show at Liquid Room in Ebisu before, packing two dates at Ariake are like day and night. Tyler is hands down popular, one of the best and one of the most influential rappers around the world. And by his own admission, Tyler is tired.

Despite following OFWGKTA from their Tumblr days when literally their ethos and advertising was prominent there (the good old low-fi digital days), I have unfortunately never seen him on stage. Only through YouTube was I able to imagine myself stage diving with him or bouncing to his first 3 albums. And I am sure 80 percent of the audience over the 2 almost sold out nights were in the same boat.

Tyler brought the band Paris, Texas to warm up the crowd and they didn`t fail in their mission to make as best an impression as possible emulating Tyler`s energy and flow. Before and after they took the stage, the anticipation for Tyler for this second and last show in Japan, was very palpable with people running in the hallways anxious to find their seats. This energy brought a smile to my face. Despite daily media oversaturation, I`m glad that anticipation and excitement are still alive.

Once the lights came down, the jumbo screens lit up and images from the new release “Don`t Tap the Glass” appeared gassing everyone up and just like that Tyler started the arena moving to “Big Poe.” Unfortunately relegated to the third floor, it did seem some audience members near me forgot it was dance music but the floor didn`t.

Tyler was out from the beginning dressed totally in red leather pants, white T and a red leather jacket. With a significant segment of the audience under 30, I fear they didn`t get the Michael Jackson reference with the color coordination reflecting “Bad” and “Thriller.” The inside joke should have been obvious with many of the moon walk dance moves Tyler pulled off.

From the bright colors of “Don`t Tap the Glass” the stage changed with the next songs to the green of “Chromakopia” and it`s here where I felt things became a bit off-kilter. I don`t blame Tyler for this but his visual team focused too much on creating nice lights for the jumbo screens while Tyler on stage was almost surrounded in darkness. For more than one song. It was disorientating.

The good music flowed and Tyler, just a ball of pure positive energy, rapped with the heart and love I wish more rappers did. But still there was bits of disorientation. Having watched earlier shows, even up til July of this year, Tyler had focused largely on promoting and performing “Chromakopia” and wore the outfit and hairstyle that he created for it on stage. Mask, African hairstyle and green suit. With “Don`t Tap the Glass” suddenly released though, it seems he threw all of that under the bus so Tokyo audiences didn`t get to experience any of it. Having also seen video of past years of great performances, I REALLY looked forward to a gorgeous set design. The Ariake Area set design unfortunately were literally just jumbo screens and nothing more. The lack of effort for such special show for Tokyo hit me bad. Like I look time off of work to see this show.

I sang my heart out at songs I knew and listened intently to songs I wasn`t so familiar with and I never sat down. But Tyler did. Three times to be exact. Once even lying flat on the ground.

Yes, he was spitting out deep emotional trauma with “Take Your Mask Off” and I fell that. It hit me. All that sincerity. But more than once he complained that it was hot despite wearing a leather jacket he never took off. He sent out arrows to pierce everyone`s heart saying he wouldn`t be back any time soon (keep in mind he hasn't been to Tokyo since 2017 - that`s almost a decade) and complained that he was tired. I`ve seen bands play 3 to 4 hour shows and Tyler`s show was just an hour and 20 minutes.

I enjoyed all of the concert. Being close to the enigma that is Tyler left me high but Tyler complaining on stage about being tired irked me. Though I have empathy for anyone combatting jet lag or having obsessive fans or tons of people asking your opinion every day or the loneliness of not having a crew around to mentally protect you, it still isn`t the same as my father who woke up at 4am to drive to work and stay til 8pm 5 times a week. Or my mother who gave birth to several children and then went back to work standing on her feet for 7 to 9 hours before going back home to cook dinner. I understand he was grateful for everyone coming to the show but with the set design, medleys of his most popular songs - each song cut down to one verse, it felt like we didn`t get the full package.

For anyone who saw the show, I encourage you to watch his performance in New York City this July at Barclays to compare.