MOST READ

- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語

- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場

- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ

- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』

- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈

- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始

- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク

- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー

- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー

- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演

- Actress - Statik | アクトレス

- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター

- 小山田米呂

- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木

- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント

- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう

- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024

- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏

- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場

- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト

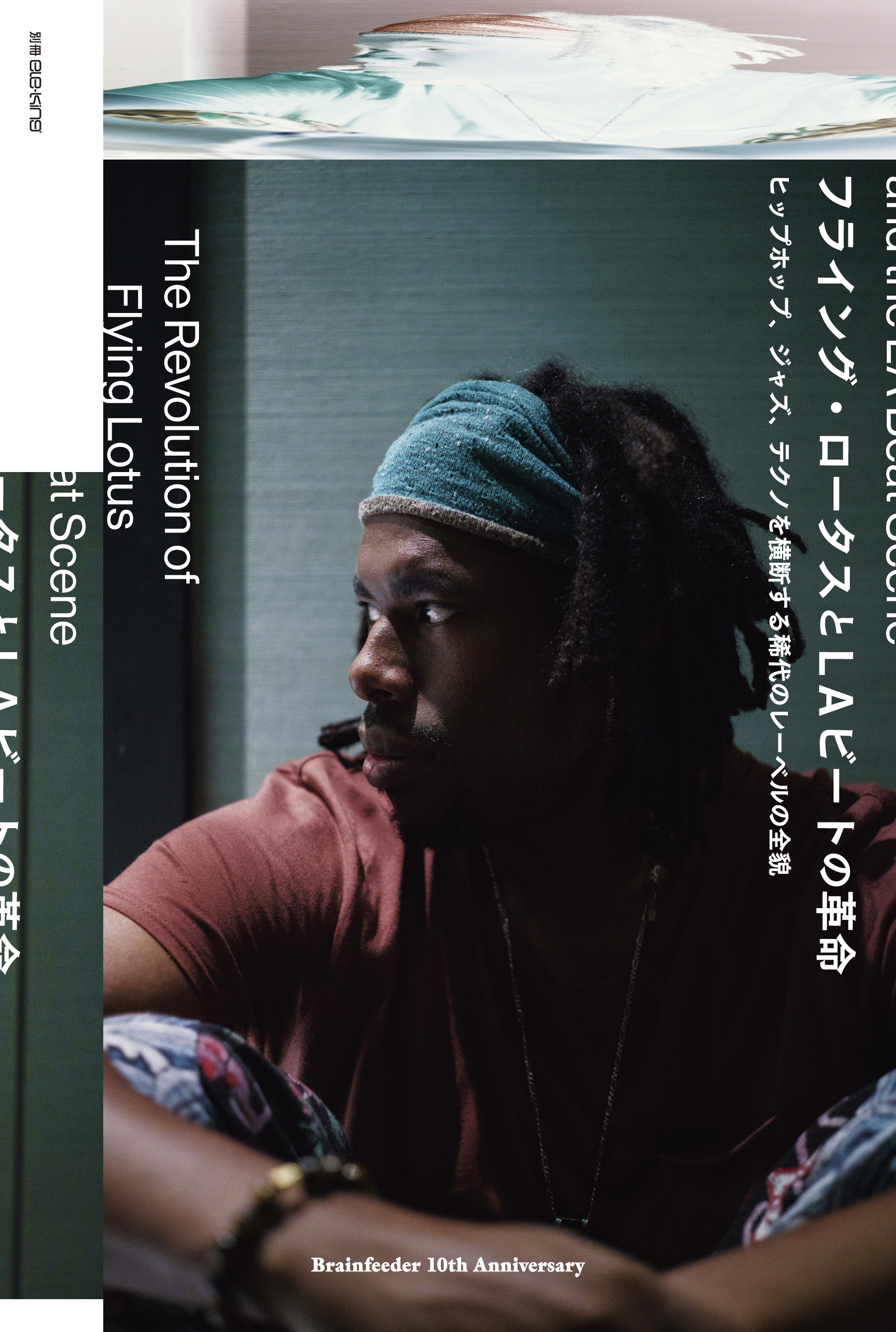

Home > Interviews > interview with Flying Lotus - LAビートとサムライの出会い

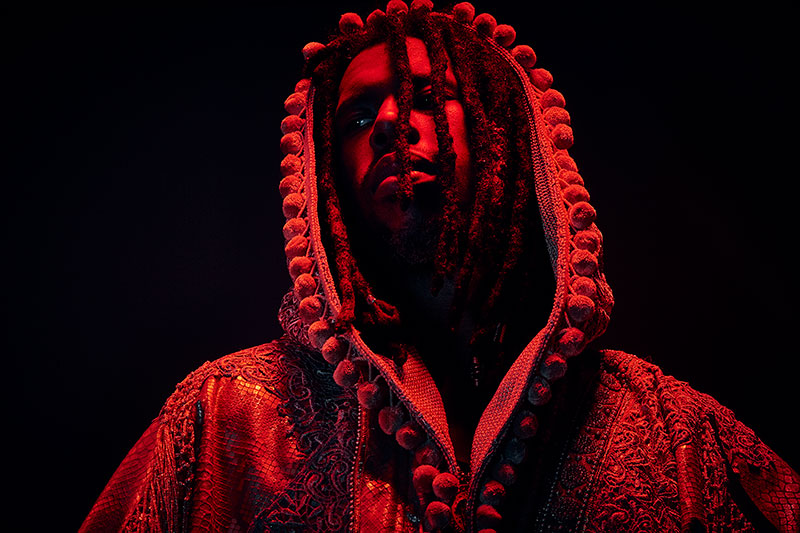

フライング・ロータス史上、もっともまとまりのある作品──。言われてみればたしかにそうかもしれない。とくに最新オリジナル・アルバムの『Flamagra』が、あまりに多くの要素をぽいぽい詰めこんだ鍋のような作品だっただけに、この『Yasuke』のサウンドトラックを聴いているとそう感じる。

本人が「自分自身の作品」だと主張しているように、今回のサントラはこれまでの彼のオリジナル・アルバムに連なる作品として聴くことができる。サウンド面での変化は、ヴァンゲリスに触発されたというアナログ・シンセの活用、和太鼓や拍子木のごとき打楽器とアフリカン・パーカッションとの並存、部分的に顔をのぞかせる東洋的な旋律の3点に要約することができよう。いくつかの曲においてトラップが披露されているのも感慨深い。そこには、「これまでだってトラップをやろうと思えば余裕でできたんだぜ、でも流行ってることをやってもしかたないだろ」という、00年代に完全に独自の音楽を生み出したプロデューサーの、力強い矜持が感じられる。さらに、ちょいちょいセンティメンタルなムードの曲も用意されていて、心地いいインスト・ヒップホップを求める向きにもおすすめだ。

他方で──当たりまえだが──これはアニメを愛するひとりのオタク(最近は『呪術廻戦』に夢中のようだ)が手がけた、アニメのサントラでもある。その観点で捉えてみた場合、これほどつくり手の個性がにじみでたサントラというのも、なかなかお目にかかれないのではなかろうか(少なくとも、日本のアニメのサントラでこんな音の鳴りは出てこないだろう)。かつてケンドリック・ラマー『To Pimp A Butterfly』に提供されたトラックがそうだったように、フライング・ロータスの生みだすサウンドは、べつの文脈に放りこまれたときにより一層その特異さを際立たせ、輝かせる。

作家性を失わず、しかしどんどん柔軟になっていくフライング・ロータス。これはアニメ・サントラであると同時に、ひとりの独創的な音楽家による新たな挑戦の、ドキュメントでもあるのだ。

※補足。実際のサムライは長らく支配層であり人びとを抑圧する側だった。いま生きている日本人はほとんどが農民の子孫だろう。念のため。(7月1日追記:アカデミックな場にいたコード9でさえ “9 Samurai” という曲をつくったことがあるくらいなので、フライローだけの問題ではないのだけれど……いやはや、海外におけるサムライへのポジティヴな評価は根が深い……)

このプロジェクトも「自分自身の作品」として扱った。まとまりのあるプロジェクトという感じがするし、今作で自分がとても気に入っているのもその点だね。自分の他のアルバムと較べても、この作品はもっともまとまりがある気がする。

■ここ1年は世界的に大変な時期でしたが、どう過ごしていましたか? 精神的に参ったりしませんでしたか?

FL:状況を考えれば、俺はかなりうまくやれてきたね。うん、これまでのところOKだったと思う。取り組めるクリエイティヴな仕事があったことを非常に感謝していたし、この間にキャッチアップできた良い作品などもあり、そのおかげで気をまぎらわせることもできたから。

■今回スコアを書くうえで参考にした、あるいは影響を受けたスコア~サウンドトラックはありますか?

FL:ああ、インスパイアされたものは多い。でも今回は、ヴァンゲリス的なシンセサイザーへのアプローチを用いて何かやってみようとトライする、そのアイディアが非常に気に入ってね。映画でシンセサイザーを使う、という。そのアイディアにとてもインスピレイションを掻き立てられることになった。どうしてそうなったのかは自分でもわからないけれども、シンセサイザーとそれをミックスすることに惚れ込んでしまったし、そういうことをやるのにパーフェクトなプロジェクトだった。

■今回、ある程度は先に映像がある状態で音をつくっていったのですか? それとも映像はまったくない状態で?

FL:その両方をやった。映像を観ることが可能だったときもあれば、番組のもつフィーリングを自分なりに解釈し、そのフィーリングにもとづいて音楽をクリエイトしただけという場合もあった。ある場面を観て、俺は「この場面の持つ意味合いは? ここでのフィーリングはなんだろう?」と考え、そこで映像をいったん消し、なにかをクリエイトしていったり。うん、双方のプロセスを用いたね。一方で、大きな闘いや戦闘場面といったがらっと異なる趣きの場面もあったから、ふたつの映画をやろうとしたというか。それにいくつかのシーンでは、まず音楽をつくってみることもやった。というのも監督のラショーン(・トーマス)、彼はたまに、曲に対してこちらとは異なるヴィジョンを持つこともあったから。たとえば俺が何かクリエイトして、それを俺は予想もしていなかった場面で彼が使う、とか。それでこちらも「フム、これは興味深い」と思ったり(苦笑)。

■監督に自由に選んでもらうために、余分にマテリアルをつくりもしたんですね。

FL:そういうこと。時間をかけたし、「この作品にだけ専念する」と決めた。サウンドからなにから、自分がいまクリエイトしているのはこの作品向けのものであって、うまく合うものもあれば、そうはいかないものもあるだろう、と。

■ご自身で映画を監督なさったこともありますし、映画に限らず様々な視覚メディア/視覚アートに関する仕事をしてきました。音楽言語だけではなくヴィジュアル言語も理解しているわけで、ラショーン監督もあなたとは仕事しやすかったんじゃないでしょうか。

FL:ああ、その面は助けになるだろうね。それに加えて、俺はこのプロジェクトに最初期から関与していたぶん作品のすべてをすでに知っていたわけで、そこも大いに役に立った。

■製作総指揮としても参加し、キャラクターの造型やストーリー面でも関わったそうですね。まさに一からこの作品と付き合ってきた、と。

FL:ああ、そうだね。

■これまでのフライング・ロータス作品と今回の最大の違いはパーカッションにあると思います。和太鼓やアフリカン・ドラムを積極的に使用したのは、それが『YASUKE』の映像や物語とマッチしそうだから、という理由だけでしょうか? まあ、日本にいるアフリカ人という設定なので、そうなって当然かもしれませんが……

FL:(苦笑)その通り。

■とはいえ、なにか他に理由はあるでしょうか?

FL:そうだな……んー、自分にもわからない。ただとにかく、この番組にはやはり(メインになるのはシンセであっても)日本のサウンドを含めなくてはならないな、そう感じただけであって。なにかしら、非常に日本的なものをね。かといってまた、俺は日本音楽のパロディっぽい印象を与えるもの、そういうことはやりたくはなかったというか?

■はい、わかります。

FL:日本音楽を侮辱しているように映ることは避けたかった。というわけでとにかく、自分からすれば敬意に満ちていて、ユニークで、と同時に「俺」らしくもある、そういうなにかをクリエイトしたかったんだ。

■実際に聴くまでは、「もしかしたら海外作品でよくある、日本の異国趣味を感じさせるものになるかもしれない?」と思ったこともあったんですが、さすがあなただけあって、日本のカルチャーや伝統へのリスペクトのある内容です。ありがとうございます。

FL:フフフッ!

■先ほどヴァンゲリスの名前を挙げていたように、上モノのシンセもオールドな響きがあり、これまでのフライング・ロータス作品とはだいぶ異なっています。

FL:ああ、80年代のシンセだ。

■アナログ・シンセですよね?

FL:そう。大好きだね。うん、あれは本当に好きだ。

■今回この音色を用いようと思ったのはなぜ? 1980年代のサウンドを16世紀に合わせようとしたのはなぜでしょう?

FL:とにかくあのサウンドにはなにかがあるし……これまで、あのサウンドがアニメで使われたのを俺は耳にしたことがなくてね。アニメ界においてなにか新しいことにトライしたいと本当に思っていたし、アニメ作品のなかでも強く記憶に残る、そういうサウンドをぜひクリエイトしたいと思っていた。俺たちが過去にもう聴いたことのあるものとは異なるなにかをね。というわけで、この音楽をユニーク、かつ俺にとって正直なものにするのに、自分にできることはなんだろう? と考えたんだ。シンセサイザーにものすごくインスパイアされていたし、その面と、自分が観ているもの(=アニメ)を感じさせるもの、それらすべてをどううまく機能させればいいだろうか、と。

■アニメは残念ながら全話観ていないのですが、このサントラは音楽作品として独立して聴けると思っています。

FL:ああ、それはグレイト! そう言ってもらえて嬉しいよ、ありがとう。

■いくつかの曲でトラップのビートが用いられていることに驚きました。あなたはトラップの潮流からは距離を置いていると思っていたのですが、かならずしもそうではなかったのですね?

FL:(笑)大好きだよ! 好きだし、自分でもつくる。あの手のビートだってつくるし、ただ、あまり世に出していないだけ。まあたしかに、誰もがやっていることをやるのは安易だ、みたいに感じることもあるけれども、実際、あのサウンドはときに戦闘シークエンスでとても活きるんだ。うん、あれをやるのはクールだよ。それに、キッズはあのサウンドがお気に入りだし(笑)。

■エキサイティングで盛り上がるビートですし。

FL:ああ。やっぱり、なにもかもダウンテンポで……というわけにはいかないんじゃないかな。

■(笑)たしかに。

FL:アクション・シーンなんかは特にね。でも、その手の場面には♪ダンダンダンダン・ダンダンダン・ダッ!(と、スリル感を増す激しいタイプのビートを口真似する)という音楽がよく使われるけれども、ああいうのは俺にはとても退屈に思えたし、もっと違うものを書きたかった。

質問・文:小林拓音(2021年6月17日)

| 12 |

Profile

小林拓音/Takune Kobayashiele-king編集部。携わった本に『奇妙なものとぞっとするもの』『イーノ入門』『ブラック・パワーに捧ぐ』『コロナが変えた世界』『Warp 30』『フライング・ロータスとLAビートの革命』など。編集した本に『インディ・ゲーム名作選』『ライトノベル・クロニクル2010-2021』『わたしたちを救う経済学』『ゲーム音楽ディスクガイド』『文明の恐怖に直面したら読む本』『初音ミク10周年』など。

INTERVIEWS

- interview with xiexie - オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語

- interview with salute - ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる ──サルート、インタヴュー

- interview with bar italia - 謎めいたインディ・バンド、ついにヴェールを脱ぐ ──バー・イタリア、来日特別インタヴュー

- interview with Hiatus Kaiyote (Simon Marvin & Perrin Moss) - ネオ・ソウル・バンド、ハイエイタス・カイヨーテの新たな一面

- interview with John Cale - 新作、図書館、ヴェルヴェッツ、そしてポップとアヴァンギャルドの現在 ──ジョン・ケイル、インタヴュー

- interview with Tourist (William Phillips) - 音楽はぼくにとって現実逃避の手段 ──ツーリストが奏でる夢のようなポップ・エレクトロニカ

- interview with tofubeats - 自分のことはハウスDJだと思っている ──トーフビーツ、インタヴュー

- interview with I.JORDAN - ポスト・パンデミック時代の恍惚 ──7歳でトランスを聴いていたアイ・ジョーダンが完成させたファースト・アルバム

- interview with Anatole Muster - アコーディオンが切り拓くフュージョンの未来 ──アナトール・マスターがルイス・コールも参加したデビュー作について語る

- interview with Yui Togashi (downt) - 心地よい孤独感に満ちたdowntのオルタナティヴ・ロック・サウンド ──ギター/ヴォーカルの富樫ユイを突き動かすものとは

- interview with Keiji Haino - 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第3回 『天乃川』とエレクトロニク・ミュージック

- interview with Sofia Kourtesis - ボノボが贈る、濃厚なるエレクトロニック・ダンスの一夜〈Outlier〉 ──目玉のひとりのハウス・プロデューサー、ソフィア・コルテシス来日直前インタヴュー

- interview with Lias Saoudi(Fat White Family) - ロックンロールにもはや文化的な生命力はない。中流階級のガキが繰り広げる仮装大会だ。 ——リアス・サウディ(ファット・ホワイト・ファミリー)、インタヴュー

- interview with Shabaka - シャバカ・ハッチングス、フルートと尺八に活路を開く

- interview with Larry Heard - 社会にはつねに問題がある、だから私は音楽に美を吹き込む ——ラリー・ハード、来日直前インタヴュー

- interview with Keiji Haino - 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第2回 「ロリー・ギャラガーとレッド・ツェッペリン」そして「錦糸町の実況録音」について

- interview with Mount Kimbie - ロック・バンドになったマウント・キンビーが踏み出す新たな一歩

- interview with Chip Wickham - いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 ──サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー

- interview with Yo Irie - シンガーソングライター入江陽がいま「恋愛」に注目する理由

- interview with Keiji Haino - 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第1回 「エレクトリック・ピュア・ランドと水谷孝」そして「ダムハウス」について

DOMMUNE

DOMMUNE