MOST READ

- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語

- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場

- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ

- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』

- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈

- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始

- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク

- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー

- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー

- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演

- Actress - Statik | アクトレス

- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター

- 小山田米呂

- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木

- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント

- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう

- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024

- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏

- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場

- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト

Home > Reviews > Album Reviews > Flying Lotus- Flamagra

まるで闇鍋のようだ。同時に集大成的でもある。サウンドの細部にかんしては原雅明と吉田雅史の対談に詳しいのでここでは最小限に留めておくが、70年代のソウル~ファンクを想起させるクラヴィネットの音色に、スティーヴ・エリスンの情緒的な側面がよくあらわれた(一部の)感傷的なコードとメロディ、随所に貼りつけられたミゲル・アットウッド・ファーガソンのストリングスが醸し出すシネマティックな雰囲気──それら三つの要素がこのアルバム全体の方向性を決定づけており、その合間合間に骨のあるヒップホップ・ビートや豪華なゲストたちによるラップ、歌、ミュジーク・コンクレート的な具体音をはじめとする音響実験、ゲーム音楽的なアイディア、メタル的ないしプログレ的なサンダーキャットの超絶技巧などが断片化され、ぎゅうぎゅうに詰め込まれている。相変わらず1曲1曲は短く、しかし全体は長い。最後をアンビエントでシメるところもいい。鍵盤を学び直し、音楽理論を習得したことの効果はたしかにあらわれていて、たとえば“Capillaries”なんかはこれまでのフライローからは絶対に出てこなかったであろう旋律を聞かせてくれる。とはいえいかに前作と違うことをやるか、という気負いはさほど感じられない。新しい試みとこれまで彼がやってきたことのダイジェストとが絶妙なあんばいで共生している。混沌といっていいほど雑多な要素が互いに反駁することなくひとつの秩序を形成し、共存している──これを宇宙と呼ばずなんと呼ぼう。

いやもちろん彼は、スピリチュアルな気配を招き入れた2010年の『Cosmogramma』ですでに宇宙への跳躍を果たしていたわけだけれど、その「宇宙」はまだイメージや雰囲気のレヴェルに留まっていたように思う。そのぶっ飛んだ着想じたいは以降の作品でも遺憾なく発揮され続け、本作でも「炎」というテーマのもと、ウィンストン・ハッキングやデヴィッド・リンチや渡辺信一郎によって息を吹き込まれているが、もっとも重要なのは今回その宇宙が、サウンドの共存のあり方・アルバムの構成として実現されている点だろう。宇宙とは秩序のべつの呼び名である。

世界は変わった。きみもそうだ。“Heroes”

もはやフライング・ロータスは破壊者ではない。むしろ守護者である。

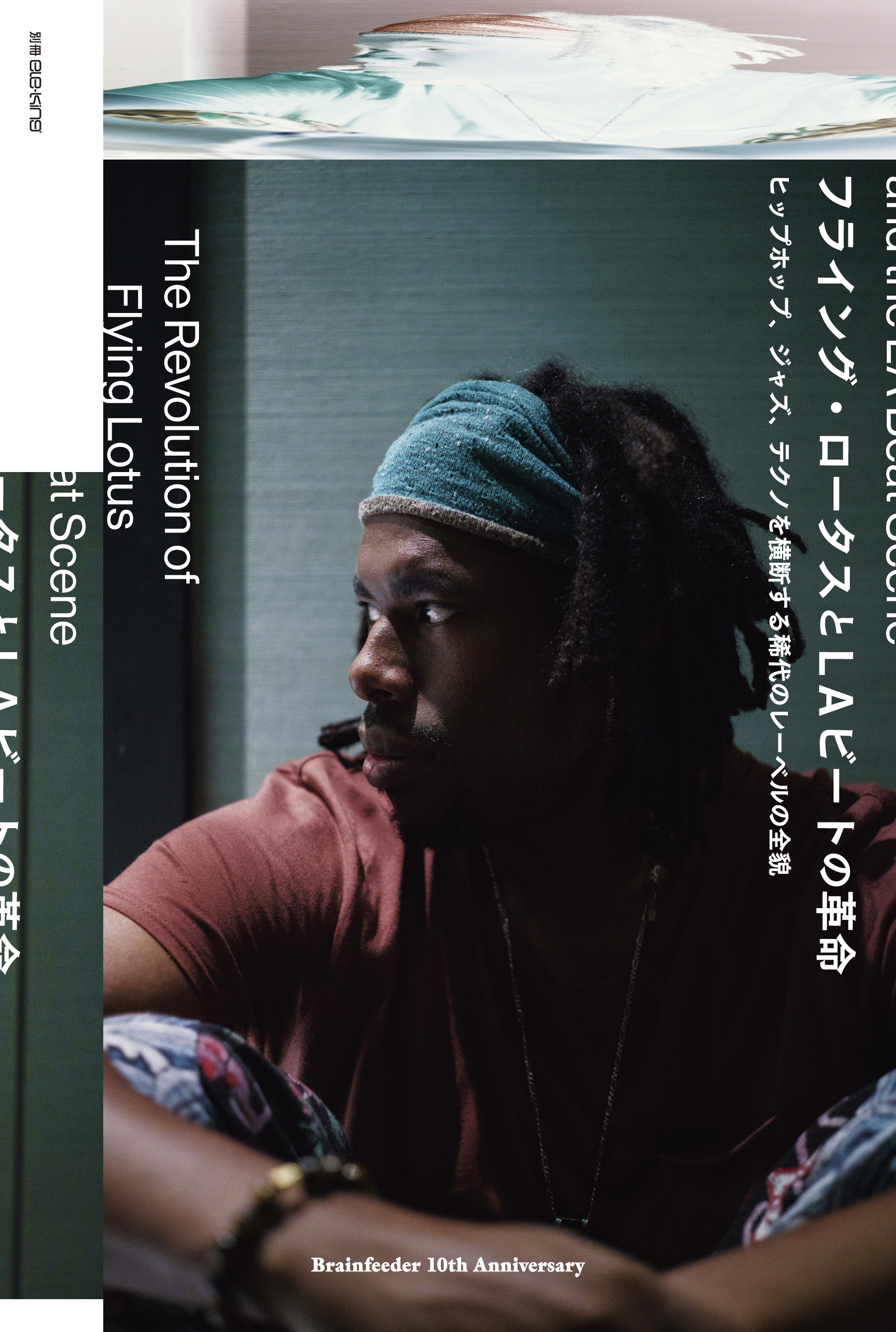

今回の新作をめぐるオフィシャル・インタヴューのなかでフライローは、「誰かが大変な時に助けられるようなものにしたいし、誰かがクリエイティブになるのを励ますようなものにしたい」と語っている。以前の彼ならけっして口にしなかったであろう類の発言だ。かつてドレーやスヌープ、エイフェックスやディラの背中を追いかけていた少年は、ピーナッツ・バター・ウルフにモノマネとは契約しないと突っぱねられたことをバネに精進、見事LAビート・シーンに革命をもたらすことになるわけだけど、安住を嫌う彼はその後もひたむきに実験を重ね、幾度もリスナーを驚かせてきた。結果、現在の彼は後続たちに自らの背中を見せつける存在になっている。『Flamagra』が示しているのは端的に、「ヒーロー」の矜持だろう。

思うに、いまフライローは直接的にであれ間接的にであれ、いかに次の世代を育てるかということに心を砕いているのではないか。それは昨年10周年を迎えた〈Brainfeeder〉のディレクションからも推しはかることができるし、何より今回の新作が、まるで「こうやるんだぜ」と手本を示すかのように乱雑な諸要素を巧みに調停していることからもうかがえる。このすぐれた統治能力は理論の学習と『KUSO』の経験によって獲得されたものなのだろうけど、心境のほうにも変化があったのだとすればそれは、「継承」が最大のテーマであるアニメ『僕のヒーローアカデミア』によってもたらされたにちがいない。

ジャズやファンクやヒップホップ、IDMにゲーム音楽など、前の世代から受け継いだ技法や着想の数々を、『ヒロアカ』の主人公が己の武器を拳から脚へと移し変えたように、けっしてモノマネではないかたちで自分自身のものへと昇華し、まったくべつのものへと生まれ変わらせること、そしてそのような(サウンドの模倣ではなく)制作のエスプリをこそしっかり後続へと引き渡すこと──それこそがまさに「変わりゆく同じもの」の神髄ではないか。

ジャズもヒップホップも解体し、『You're Dead!』で行きつくところまで行きついたフライローが5年かけて導き出した答え、それが『Flamagra』のこの卓越した構成なのであり、その種々の音の配置が実現する秩序としての宇宙は、「炎」というテーマや「ファイヤー・スピリット」なる精霊を召喚することで、他方で彼がサン・ラーやリー・ペリー、あるいはそれこそ本作に参加しているジョージ・クリントンたちの系譜に連なる音楽家であることを思い出させてくれる。すなわちアフロフューチャリズムである。

振り返れば去る2018年は、映画『ブラックパンサー』によって「アフロフューチャリズム」という言葉が一気に大衆レヴェルにまで浸透した年だった。そんな年にフライローことスティーヴ監督によるシュルレアリスティックな『KUSO』が日本公開されたことは、ひとつ象徴的な出来事だったように思う。むろん、アフロフューチャリズムそれじたいは90年代前半に発芽した新たな解釈の技術であり、ようは通常の──デヴィッド・スタッブスが『フューチャー・デイズ』のなかで述べているような(280頁)、白人(や日本人)の「黒人音楽はこうあってほしい」という期待を反映した──歴史観とは異なる切り口からブラック・カルチャーを辿り直す、ある種の系譜学とも呼ぶべきものだけど、それはおよそ10年前に、ソーシャル・メディアの出現やグローバリゼイションの暴力、リーマン・ショックなどの影響によって第二のフェイズへ突入した……と、レイナルド・アンダーソンは昨年『The Black Scholar』誌のインタヴューで語っている。彼は『アフロフューチャリズム2.0──宇宙的ブラックネスの飛翔』なる刺戟的な題を持つ本の編者であり、「ブラック・スペキュレイティヴ(思弁的)・アート・ムーヴメンツ」なる興味深い運動を提唱しているアメリカの学者で、その見立てによれば現在、アフロフューチャリズムは形而上学、美学、理論的応用科学に社会科学、プログラミングなどの側面によって特徴づけられる、汎アフリカ的な社会哲学になっているのだという。

このあたりの話は勉強不足でまだよく呑みこめていないのだけれど、たしかにマーク・フィッシャーも2013年に自らの憑在論とアフロフューチャリズムとを接続する論考「クラックルの形而上学」を発表しているし、この10年でブラック・ミュージックの想像性をとりまく言説が新たな局面を迎えていることはわかる。けだし、批評家のマーク・デリーがアフロフューチャリズムを主張してから20年以上が経過したいま、それをどう受け継ぎアップデイトしていくかが問われているのではないか。そしてその10年というのはまさに、フライング・ロータスが試行錯誤を繰り返してきた時期とぴったり重なる。

そう考えると『Flamagra』は外在的にも「継承」の問題に直面していることになるわけで、だからこのアルバムを、ゲストであるアンダーソン・パクやソランジュたちの新作と並べるのももちろん全然アリなのだけど、たとえばリー・ペリーの新作と交互に聴いてみる、というのもオルタナティヴな楽しみ方だと思う。そういうちょっとした遊びこそもっともたいせつなものでしょうよ、と、フライローのぶっ飛んだ想像性はわたしたちに教えてくれている。

小林拓音

ALBUM REVIEWS

- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head/ Loula Yorke - Volta

- Actress - Statik

- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant

- High Llamas - Hey Panda

- The Stalin - Fish Inn - 40th Anniversary Edition -

- KRM & KMRU - Disconnect

- Cornelius - Ethereal Essence

- Kronos Quartet & Friends Meet Sun Ra - Outer Spaceways Incorporated

- Martha Skye Murphy - Um

- Mouchoir Étanche - Le Jazz Homme

- Taylor Deupree - Sti.ll

- John Cale - POPtical Illusion

- Amen Dunes - Death Jokes

- A. G. Cook - Britpop

- James Hoff - Shadows Lifted from Invisible Hands

DOMMUNE

DOMMUNE