MOST READ

- The Jesus And Mary Chain - Glasgow Eyes | ジーザス・アンド・メリー・チェイン

- Free Soul ──コンピ・シリーズ30周年を記念し30種類のTシャツが発売

- interview with Keiji Haino 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第2回

- Beyoncé - Cowboy Carter | ビヨンセ

- CAN ——お次はバンドの後期、1977年のライヴをパッケージ!

- Columns ♯5:いまブルース・スプリングスティーンを聴く

- interview with Keiji Haino 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第1回 | 「エレクトリック・ピュアランドと水谷孝」そして「ダムハウス」について

- interview with Toru Hashimoto 選曲家人生30年、山あり谷ありの来し方を振り返る | ──橋本徹、インタヴュー

- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈

- 壊れかけのテープレコーダーズ - 楽園から遠く離れて | HALF-BROKEN TAPERECORDS

- Jlin - Akoma | ジェイリン

- 『成功したオタク』 -

- まだ名前のない、日本のポスト・クラウド・ラップの現在地 -

- interview with Mount Kimbie ロック・バンドになったマウント・キンビーが踏み出す新たな一歩

- exclusive JEFF MILLS ✖︎ JUN TOGAWA 「スパイラルというものに僕は関心があるんです。地球が回っているように、太陽系も回っているし、銀河系も回っているし……」 | 対談:ジェフ・ミルズ × 戸川純「THE TRIP -Enter The Black Hole- 」

- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場

- Bingo Fury - Bats Feet For A Widow | ビンゴ・フューリー

- みんなのきもち ――アンビエントに特化したデイタイム・レイヴ〈Sommer Edition Vol.3〉が年始に開催

- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー

- Beyoncé - Renaissance

Home > Interviews > interview with Rhye - 愛を、あるがままに

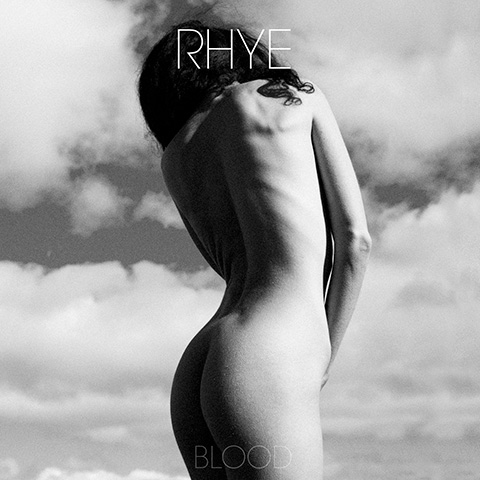

Rhye - Blood Loma Vista / ホステス |

シャーデーを好きな男は当然、昔からたくさんいた。だが、シャーデーのような男、はどうだろう。姿を明かしていなかった登場時、その声の主は女性であると多くの人間が思いこんだ。が、そうして愛の憂鬱を呟いていたのはマイケル・ミロシュという男だった。

ジェンダーとセクシュアリティの自由が拡張され続ける現在、ライはそんな時代にふさわしい性の新しい価値観をもっとも先鋭的かつポップに繰り広げようとするアーティストだ。ジャジーでスムースなソウルに乗せて囁かれる愛の歌……はけっして新しいものではないが、女性性の内側にまで男が入りこもうとする事態は、旧来の性のあり方を湯煎でチョコレートを溶かすようにゆっくりと無効にしてしまう。そう、ライの音楽は成り立ちのメカニズム自体がエロティックだ。性の境界を生理において越えること。ファースト・シングル“Open”のヴィデオが女性監督によるセックスする男女を映すものであったことは、完璧にライの音楽をリプリゼントした。

高い評価を受けたデビュー作『ウーマン』から5年を経たセカンド・アルバム『ブラッド』は、『ウーマン』の色香に悩殺されたリスナーの期待に応える仕上がりになっている。バンドの演奏はよりオーガニックになり、アルバム全体のトーンも前作よりまとめられているとはいえ、基本的な路線は変わらない。ジャズ、ソウル、R&B、香りづけとしてのディスコとハウス、それにファンク。ブラック・ミュージックの官能はあくまできめ細かく調理され、どこまでもエレガントに立ち上がる。スロウなテンポでストリングスがミロシュのアンニュイな声と絡み合う“Waste”。ファンキーなベースラインが品よく躍動する“Taste”。本作からのファースト・シングル“Please”におけるスウィートな愛の憂いに聴き手が辿りつくころには、前作同様の、あるいは前作よりも深くまで染みこむ恍惚が静かに押し寄せている。

個人の性愛がインターネットを介してあっという間に晒されてしまう現在では忘れられがちなのかもしれないが、性の快楽は閉ざされた場所でこそその真価を発揮する。誰にも奪われない私だけの悦び。そしてそれは、秘めごとであるがゆえに限りなく自由であっていいはずだ。だからライの音楽にダンス・フィールはあってもダンスフロアの公共性には向かわないし、ライヴ会場にあっても一対一の関係を結ぶようなインティマシーを生み出そうとする。どこか不穏な緊張感が途切れずに漂う“Blood Knows”は『ブラッド』におけるハイライトのひとつだが、そこで音に集中していると、普段は押し隠したありったけのエロスを開放しろと迫られているような心地になる。

だが、ひとりだけの快楽だけでは『ブラッド』は終わらない。それをもっとも大切な誰かに明け渡すことで、このラヴ・ソング集は完成するのだとミロシュは言う。それほどエロティックな体験はないということなのだろう。

愛は愛だし、ジェンダーは関係ない。

■ライの登場は衝撃的でした。というのも、シンガーの姿が明かされないまま洗練されたソウルが展開されていて、聴き手の興味と想像力を掻き立てたからだと思います。なぜ当初は姿を隠し、匿名的に登場したのでしょうか? また、なぜ現在は姿をオープンにすることにしたのでしょうか?

マイケル・ミロシュ(Michael Milosh、以下MM):最初も、とくに姿を隠したいとかそういう目的はなかったんだ。ただ、音楽をイメージで判断して欲しくなかったから、写真に自分が写らないようにしていただけなんだよ。でも、前のアルバムをリリースしてからパフォーマンスをするようになって、オーディエンスはもちろん僕が誰なのかをもう知っているわけだよね。だから、いまはもっと普通に姿を見せるようになった。それだけさ。ダフト・パンクみたいに、覆面になってまで自分を隠そうとしていたわけではないんだ(笑)。自分が写真に写らない、ということを考えていただけさ。

■ファースト・アルバム『ウーマン』は日本も含めて、非常に大きな反響がありました。高い評価を受けた作品でしたが、どのようにリアクションを受け止めましたか?

MM:ただ自分が作りたいものをベッドルームで作っただけだったから、正直リアクションには驚いたよ。だんだん慣れていったけど、受け取るまでには時間がかかった。子どもから手紙をもらったり、僕の音楽を聴いてハグしあったり、泣いたりするひとを見たり、みんながすごくエモーショナルになっている姿を見たりすると、自分の音楽が彼らの感情にまで届いてるんだなというのを実感することができる。それって本当に素晴らしいことだし、本当に嬉しいよ。

■また、『ウーマン』においてはバンドの姿が隠されていたぶん、ミュージック・ヴィデオが非常に重要な役割を果たしていました。音楽を映像で見せるとき、あなたからどのようにコンセプトやテーマなどが提示されたのでしょうか?

MM:自分に実際に起こっていることがヴィデオのコンセプトになった。でも、それをダイレクトにヴィデオで表現はしたくなかったから、チームには具体的なことは言わないでいたけどね。それを映像で表現しようとすると、あまりにも何を表現しようとしているかが明らかになってしまうときもある。だから、それが赤裸々になりすぎないよう、少し気をつけなければいけないと学んだよ(笑)。ヴィデオには、そういった自分の中の何かがアイディアになることもあるし、物語性を持ったものもあれば、動きを楽しむものもある。その多様性をみんなに楽しんでほしいんだ。

■その意味で、あなた自身が監督した“Please”のヴィデオは昨年の7月には発表されましたが、ライのセカンド・アルバムを想像するための重要なものだったと思います。ダンサーの身体の躍動が観ているこちらにも伝わってくるものでしたが、このヴィデオのコンセプトやテーマについて教えてください。

MM:あのヴィデオのテーマは謝罪。ガールフレンドと実際に口論をしたんだけど、それに関して彼女に謝っている姿をダンスで表現しているんだ。

血というのは、命が生まれるときも出てくるものだし、女性も連想されるし、家族の繋がりにも関係がある。すべての曲に繋がりがあるし、「ブラッド」という言葉がそれをうまく表していると思ったんだよ。

■あなたのヴィジュアル表現には身体、とくに裸体がその多くでモチーフとなっていますが、それはなぜですか?

MM:僕たちは人類なわけで、その表現の基本は、身体を動かすことなわけだよね。自分が少しフェミニンであることもわかっているし、裸体というよりは、女性の身体を身近に感じるんだ。でも、それだけが理由なのではなくて、たとえばアルバムのジャケットは、裸体の写真なのではなく、僕のガールフレンドの写真。ただ身体や裸体の写真を使いたかっただけではなくて、彼女の写真を使いたかったんだ。裸体がモチーフのメインではない。モデルや、誰か知らない人を使ってまで裸体で何かを表現したいというわけではないんだよ。

■ライの音楽においては、その身体というモチーフもそうですし、性やセクシュアリティが重要なテーマになっているように感じます。あなたにとって、音楽と性、セクシュアリティはどのように結びついているのでしょうか?

MM:僕の曲は、愛についてのものが多い。そうなると、性やセクシュアリティというのは欠かせないテーマだと思う。それらは愛と自然に、そして必然的に結びついているものだからね。

■また、ライの音楽は両性具有的としばしば評されたように、非常にジェンダーが曖昧なものになっています。実際のところ、ライにおいてジェンダーのアイデンティティはどのように捉えられているのでしょうか?

MM:僕自身、ジェンダーがはっきり分かれているような環境で育っていないんだ。子供の頃は長い間ダンスをやっていたんだけど、バレエの中でなんかはとくに、男性らしさが求められることもないし、男性の役割、女性の役割というものがはっきりとしていない。だから、僕にとっては男性も女性らしさを持っているし、女性も男性らしさを持っているし、あまり境界線を感じないんだ。だから、僕が何かを表現するとそれが自然と現れてくるんじゃないかな。

■わたしがザ・エックス・エックスに取材したとき、彼らはジェンダーレスなラヴ・ソングを歌うことをとても意識していると話していました。あなたの歌も多くはラヴ・ソングですが、ジェンダーレスであることに意識的なのでしょうか? そうであるならば、それはなぜでしょうか?

MM:意識もしているとは思うよ。それが愛というものだから。愛は愛だし、ジェンダーは関係ない。この前『Call Me By Your Name』という映画を見たんだけど(木津註:ルカ・グァダニーノ監督による映画。1980年代の北イタリアを舞台に、年上の男性に惹かれる少年の夏を描く作品。日本では『君の名前で僕を呼んで』のタイトルで4月公開予定)、あの作品は素晴らしかった。ふたりの男性の愛の物語なんだけど、自分がこれまでに見たなかでも、もっとも美しい愛を描いた映画のひとつだったね。映画を見ていると、彼らがホモセクシュアルということさえ考えない。性別関係なく、ふたりの人間の間に起こるラヴ・ストーリーとして自然に自分のなかに入ってくるんだ。線を引かず、あるがままに愛を表現するというのは、すごく大切なことだと思う。

■男性であるあなたがフェミニンな表現をしていることは、聴き手の多くの男性に、ジェンダーやセクシュアリティにおいて自由であることに関して勇気を与えているようにわたしは感じます。ただあなたからすると、世の男性というのは「男らしさ」に囚われすぎだと感じますか?

MM:そう思うこともある。筋肉をつけて強くならなければというストレスや考えは、男性が持ちやすいものだと思うね。それは文化的なものだと思うけど、僕は、それは必要なことだとは思わない。筋肉がついていてもいなくても、強くても弱くても、そんなのどうでもいいこと。世のなかにはもっと大切なことがあって、男性として自分が愛するひとにとって良い存在であることのほうがよほど重要なことだと思う。お互いに戦わないことのほうが大切なのに、あえて線を引いて違いを深めることによって戦いを起きやすくしている。性別に限らず、国籍、宗教、そういったものすべての境界線を越えて、僕たちはみんな一緒に動くべきなんだ。それがいま起こっている深刻な問題の解決策なんじゃないかな。それができれば、そういった問題が生まれさえしないのかもしれないしね。

■以上のような話を踏まえてお訊きします。今回のタイトル『ブラッド』が象徴するものは何でしょう?

MM:このアルバムの曲のほとんどすべての曲の歌詞が、それぞれの個性を持ちながら類似性を持っているからこのタイトルにしたんだ。血というのは、命が生まれるときも出てくるものだし、女性も連想されるし、家族の繋がりにも関係がある。すべての曲に繋がりがあるし、「ブラッド」という言葉がそれをうまく表していると思ったんだよ。

■セカンド・アルバムの音楽的な側面についてもお訊きします。ツアーのライヴが今回の制作に影響を与えたそうですが、レコーディングもバンドでの演奏をベースに行われたのでしょうか? そのときとくに心がけたことはありますか?

MM:今回もこれまでのライのサウンドに近いものを作りたかった。だから、今回もすべてをライヴでレコーディングしたし、ドラムも全部自分で叩いたし、コンピュータのテクニックは使わず、すべて生演奏をレコーディングしたんだ。意識したのは、純粋な作品を作ること。サウンド的には、すごくアナログなものを求めていたね。70年代や80年代から感じられた、自分が好きなあのサウンドを思い起こすような。エレクトロニック・レコードを作らないことは、自分にとって大切だった。そうではなく、アーシーなレコードを作りたかったんだ。あと、前回はただ作りたいものを作ったけれど、今回はアルバムをリリースした後にパフォーマンスする機会が多く待っていることがわかっていた。だから、ステージでズルをすることなく曲をそのままライヴでパフォーマンスできることを考えながら曲を作ったんだ。

■ライの音楽はメロウかつスムースで、ベッドルーム・リスニングに適したものでもあるのですが、“Taste”や“Phoenix”のベースラインはディスコ的なダンス・フィールを感じます。ダンス・ミュージックはライの音楽にどのような影響を与えていますか?

MM:ダンスは確かに少し意識したんだ。ライヴをしていて、人々が踊る瞬間が大切だということを学んだから、今回は、ライヴで身体を動かせるような曲も作りたかったんだ。みんながダンスしている瞬間って、美しいからね。僕も子供のころにダンスをやっていたからわかるんだけど、踊っている間、みんながひとつになっているような感覚になるんだ。でも、クラブ・ミュージックを作りたかったわけでもないから、ベッドルームでももっと大きな場所でもどちらでも楽しめる音楽になっていると思うよ。

僕は個人的には政治的な人間だけど、バンドとしては政治的になりたくない。政治的なメッセージを発信して、人びとをさらに分けるようなことはしたくないから。

■あなたはこのアルバムにおいて重要なものは「親密さ(Intimacy)」だと説明していますね。これはファースト・アルバムから重要な要素だったと思いますが、その「親密さ」を作り上げるために、音楽的には、具体的にどういったことが重要でしたか?

MM:ヴォーカルをレコーディングする時は、自分が一緒に音楽を作った近いひとだけがそこにいるようにした。親密さは、自分自身に正直に、素直であることから生まれると思うんだけど、大勢でなく、近い少人数のひとだけが周りにいることでリアルになれるし、それをヴォーカルで表現することができるんだ。

■『ブラッド』はメランコリックでもあり、同時にスウィートで官能的なためどこか幸福感も感じられます。実際のところ、あなたが『ブラッド』というアルバムにおいて、掴もうとしたフィーリングはどんなものなのでしょうか?

MM:ひとつではなく、様々なフィーリングがこのアルバムには込められている。それを全部ひっくるめて、このアルバムは喜びに満ちたアルバムに仕上がっていると思うよ。人生や変化、新しいものを祝福している作品。悲しみももちろん表現されているし、様々なフィーリングが複雑に絡み合ってはいるけど、全体的にはハッピー・レコードなんだ。

■ボノボの作品(『マイグレーション』)でゲスト・シンガーとして登場していましたが、シンガーとしてもっとも意識していることは何でしょう? お手本にしているシンガーはいますか?

MM:ズルをしないことだね。僕は音程を修正するソフトウェアは使わないし、トーンを変えたりもしない。自分の声のトーンを感じるというのは、すごく大切なことなんだ。あと、自分の声、喉の震えから生まれるその瞬間の緊張感も大切だと思う。手本にしているというわけではないし、彼女のように歌いたいと思っているわけではないけど、ビョークは素晴らしいと思うね。尊敬してる。彼女のヴォーカルはすごくクレイジーだから。

■社会が荒れるなか、政治的あるいは社会的なメッセージを含めたポップ・ミュージックが現在多く見られます。いっぽうでライの音楽は徹底して逃避的だと感じますが、あなたにとって、音楽が逃避的であることが重要なのでしょうか?

MM:僕も政治に関しては色々なものを読むし、目にするけど、政治について誰かが書いた本、新聞、批評はすでにいくらでも存在しているんだ。僕にできること、僕がやりたいのは、それをさらに増やすことではない。僕が自分の音楽でできるのは、人びとをひとつにすることだと思うんだ。政治に深く関わることだけが生活や人生じゃない。テレビが政治の重要さを押しつけてくるけど、人生において大切なのは、政治よりも分け合うことなんだ。僕は個人的には政治的な人間だけど、バンドとしては政治的になりたくない。政治的なメッセージを発信して、人びとをさらに分けるようなことはしたくないから。ラヴ・ソングで、皆に同じものを感じて欲しい。それが僕が音楽でやりたいことなんだ。あと、政治的になってしまっては、その曲が持つ世界観も限定されてしまうしね。

■『ブラッド』はリスナーにどのようなシチュエーションで聴かれてほしいですか?

MM:レコードを理解するまで、ひとりでヘッドフォンで聴いて欲しい。ひとりでなくても、少人数でそれぞれヘッドフォンをつけながらでもいい。で、レコードを聴きこんだら、その経験を誰かとシェアして欲しいな。自分が愛するひとと作品を共有できるようになってくれたら嬉しいね。

■最後に、カジュアルな質問です。あなたがもっともセクシーだと思う音楽をいくつか挙げてください。

MM:プリンスの“エロティック・シティ”。すごく官能的だし、美しい曲だから。あとは、オウテカのアルバムの『ガービッジ』(註:4曲入りEP作品)。あのアルバム全体がエロティックだと思う。ひとつの作品で、様々な雰囲気が表現されているんだ。同じ部屋のなかの雰囲気がどんどん変化していく感じ。思いつくのはそれかな。

■ありがとうございました!

MM:こちらこそ、ありがとう。日本でまたパフォーマンスできるのを楽しみにしているよ!

取材・文:木津毅(2018年2月02日)

Profile

木津 毅/Tsuyoshi Kizu

木津 毅/Tsuyoshi Kizuライター。1984年大阪生まれ。2011年web版ele-kingで執筆活動を始め、以降、各メディアに音楽、映画、ゲイ・カルチャーを中心に寄稿している。著書に『ニュー・ダッド あたらしい時代のあたらしいおっさん』(筑摩書房)、編書に田亀源五郎『ゲイ・カルチャーの未来へ』(ele-king books)がある。

INTERVIEWS

- interview with Keiji Haino - 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第2回 「ロリー・ギャラガーとレッド・ツェッペリン」そして「錦糸町の実況録音」について

- interview with Mount Kimbie - ロック・バンドになったマウント・キンビーが踏み出す新たな一歩

- interview with Chip Wickham - いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 ──サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー

- interview with Yo Irie - シンガーソングライター入江陽がいま「恋愛」に注目する理由

- interview with Keiji Haino - 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第1回 「エレクトリック・ピュア・ランドと水谷孝」そして「ダムハウス」について

- exclusive JEFF MILLS ✖︎ JUN TOGAWA - 「スパイラルというものに僕は関心があるんです。地球が回っているように、太陽系も回っているし、銀河系も回っているし……」 対談:ジェフ・ミルズ ✖︎ 戸川純「THE TRIP -Enter The Black Hole- 」

- interview with Julia_Holter - 私は人間を信じているし、様々な音楽に耳を傾ける潜在能力を持っていると信じている ——ジュリア・ホルター、インタヴュー

- interview with Mahito the People - 西日本アウトサイド・ファンタジー ──初監督映画『i ai』を完成させたマヒトゥ・ザ・ピーポー、大いに語る

- interview with Tei Tei & Arow - 松島、パーティしようぜ ──TEI TEI(電気菩薩)×AROW亜浪(CCCOLECTIVE)×NordOst(松島広人)座談会

- interview with Kode9 - 〈ハイパーダブ〉20周年 ──主宰者コード9が語る、レーベルのこれまでとこれから

- interview with Zaine Griff - ユキヒロとリューイチ、そしてYMOへの敬意をこめてレコーディングした ──ザイン・グリフが紡ぐ新しい “ニュー・ロマンティックス”

- interview with Danny Brown - だから、自分としてはヘンじゃないものを作ろうとするんだけど……周りは「いやー、やっぱ妙だよ」って反応で ──〈Warp〉初のデトロイトのラッパー、ダニー・ブラウン

- interview with Meitei(Daisuke Fujita) - 奇妙な日本 ——冥丁(藤田大輔)、インタヴュー

- interview with Lucy Railton - ルーシー・レイルトンの「聴こえない音」について渡邊琢磨が訊く

- interview with Waajeed - デトロイト・ハイテック・ジャズの思い出 ──元スラム・ヴィレッジのプロデューサー、ワジード来日インタヴュー

- interview with Kazufumi Kodama - どうしようもない「悲しみ」というものが、ずっとあるんですよ ──こだま和文、『COVER曲集 ♪ともしび♪』について語る

- interview with Shinya Tsukamoto - 「戦争が終わっても、ぜんぜん戦争は終わってないと思っていた人たちがたくさんいたことがわかったんですね」 ──新作『ほかげ』をめぐる、塚本晋也インタヴュー

- interview with Gazelle Twin - UKを切り裂く、恐怖のエレクトロニカ ——ガゼル・ツイン、本邦初インタヴュー

- interview with Nubya Garcia - ヌバイア・ガルシアのジャズにはロンドンならではの芳香が漂っている ──来日インタヴュー

- interview with Evian Christ - 新世代トランスの真打ち登場 ──エヴィアン・クライスト、インタヴュー

DOMMUNE

DOMMUNE