MOST READ

- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語

- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場

- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ

- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』

- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈

- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始

- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク

- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー

- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー

- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演

- Actress - Statik | アクトレス

- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター

- 小山田米呂

- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木

- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント

- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう

- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024

- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏

- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場

- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト

Home > Reviews > Album Reviews > Rhye- Woman

大麻を食べて快感を得る動物も存在するそうだが、人間が持つ快感のメカニズムのなかでも社会的な関係に基づく快感の回路はやはり、非常に複雑らしい。人間には、哀しみや憂鬱を伴う悦びだってある。ポップ・ミュージックに求められることのひとつが快感の多様性だとして、ザ・XXやオート・ヌ・ヴの音の快楽性のあり方は小さなリレーションシップとの関連性を強く意識させ、そしてそれこそが現代的であると感じられる。インターネット以後の世界で、ごくパーソナルな関係で巻き起こる複雑な快感を、身体的に響く音の快楽まで持っていくこと。ザ・XXで言えばごく閉ざされたコミュニケーションにおけるモチーフをつねに扱っているし、オート・ヌ・ヴの先のデビュー作のベスト・トラックは精神性と肉体性の関係を迷いなく言い当てた"エゴ・フリー・セックス・フリー"だと僕は思う。そしていま、そのことにもっとも洗練されたやり口で迫っているのがライのデビュー作である。

ライがシングル"オープン"で男女のセックスをモチーフにしたヴィデオとともに登場したとき、ただただ甘美に完成された滑らかなソウルに驚かされつつ、非常に自覚的なコンセプトの上で成り立ったものであると直感した。男女の性行為を親密に映しながら、ひとりずつ人物が入れ替わっていくその映像(監督は女性)は、性において男と女の立場が等価にあることを示しているようだったし、その上で、インティマシーがもたらす快感はひとを選ばないと告げているようだった。「Stay Open」と繰り返されるフレーズも、非常にセクシャルなものに聞こえる。決定的だったのはセカンド・シングル"ザ・フォール"で、セクシーでアンニュイなヴォーカルが浮遊するそのディスコ・ナンバーは、男女の倦怠の物語を用意していたヴィデオの意図するところとも相まって、聴く者をそこに耽溺させるにじゅうぶんだった。ライのミニマルなダウンテンポ・トラックはエールのイージー・リスニング性やいにしえのディスコやソウルのセクシーさをたっぷりと準備しそれらを材料として、秘めごととしての快楽へリスナーを誘う。ただ、そこまでなら、上質なシーツのような肌触りを持った気持ちいい(だけの)音楽で済まされる可能性もあったわけだが、シャーデーとも比較され誰もが女性だと疑わなかったそのスムースな声の持ち主は、男であったことがのちに明らかになる。ここで俄然、ライの音楽の成り立ち、メカニズムへの興味が加速する。

はじめ匿名性の高い状態で登場したライは、デンマーク出身のプロデューサーのロビン・ハンニバルとカナダ出身のシンガー/プロデューサーのマイク・ミロシュによってLAで結成されたソウル・ユニットだという。両者ともそれなりのキャリアがある。デビュー作にしてたどり着いているミニマリズムと様式性にはそこで納得するわけだが、いや、それにしても......歌っているのがミロシュだと知った上で繰り返し聴いても、女の声にしか聞こえない。

「わたしと愛を交わして/もう一度、去ってしまう前に/ここにいて」"ザ・フォール"......女の声になりすましてそう嘆願する男のラヴ・ソングだとすればそれはあまりにも倒錯しているが、タイトルを『女』としながらもライの歌はあらかじめ両性具有的だ。ソウル、R&B、イージー・リスニングの他にオールドスクールなディスコが必要だったのはそういうことだろう。アルバムとしては、頭2曲のシングルが飛び抜けた出来ではあるが、続く"ラスト・ダンス"の腰に絡みつくようなグルーヴも捨てがたい。アナログのB面1曲目を想定したのであろう"3デイズ"はハープの煌く音色から始まり、ストリングスが高らかに歌うハウスへと突入するのだが、そこにほのかに宿る熱の魅惑に僕は抗えない。天上の光を思わせるアンビエント・ポップ"メジャー・マイナー・ラヴ"を通過すると、アルバムは"ハンガー"のディスコ・ファンクでヘレクレス・アンド・ラヴ・アフェアのような、まさにアンドロジニックなダンスへと連れて行ってくれる。そこでベースラインを携えながら、ハスキーからハイトーンまで行き来する(しかしつねにフェミニンな)ミロシュのヴォーカルは性の束縛から自由であろうとするかのようだ。

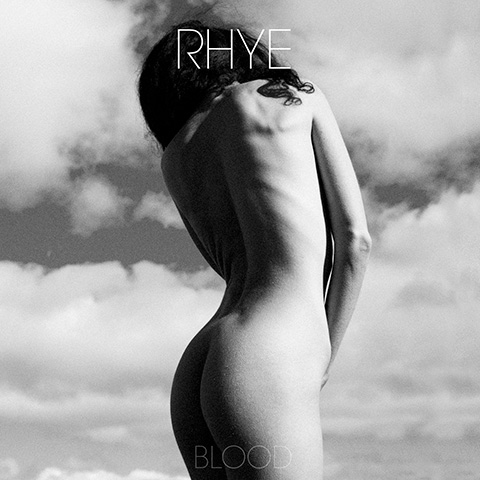

ハウ・トゥ・ドレス・ウェルなど(とくにR&B的な音を引き連れた)クイアな男が目立つ昨今だが、ライにおける女性化は女装のレベルではない。アートワークに繰り返し女性の裸体が使われているように、身体性や生理においてこそ女の内部に入り込んでいく。女を擬態し、そのことで性はふたつではなくなっている。その境界がぼやけたところでこそライは愛にまつわるメランコリーや憂鬱を歌いながら、聴き手をベッドルームでシーツを握り締めるようなエクスタシーへと導こうとする。

木津 毅

ALBUM REVIEWS

- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head/ Loula Yorke - Volta

- Actress - Statik

- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant

- High Llamas - Hey Panda

- The Stalin - Fish Inn - 40th Anniversary Edition -

- KRM & KMRU - Disconnect

- Cornelius - Ethereal Essence

- Kronos Quartet & Friends Meet Sun Ra - Outer Spaceways Incorporated

- Martha Skye Murphy - Um

- Mouchoir Étanche - Le Jazz Homme

- Taylor Deupree - Sti.ll

- John Cale - POPtical Illusion

- Amen Dunes - Death Jokes

- A. G. Cook - Britpop

- James Hoff - Shadows Lifted from Invisible Hands

DOMMUNE

DOMMUNE