MOST READ

- 別冊ele-king 坂本慎太郎の世界

- MURO ──〈ALFA〉音源を用いたコンピレーションが登場

- Ikonika - SAD | アイコニカ

- Taylor Deupree & Zimoun - Wind Dynamic Organ, Deviations | テイラー・デュプリー&ジムーン

- interview with bar italia バー・イタリア、最新作の背景と来日公演への意気込みを語る

- Eris Drew - DJ-Kicks | エリス・ドリュー

- interview with Kneecap (Mo Chara and Móglaí Bap) パーティも政治も生きるのに必要不可欠 | ニーキャップ、インタヴュー

- Autechre ──オウテカの来日公演が決定、2026年2月に東京と大阪にて

- ポピュラー文化がラディカルな思想と出会うとき──マーク・フィッシャーとイギリス現代思想入門

- Masabumi Kikuchi ──ジャズ・ピアニスト、菊地雅章が残した幻のエレクトロニック・ミュージック『六大』がリイシュー

- HOLY Dystopian Party ──ディストピアでわたしたちは踊る……heykazma主催パーティにあっこゴリラ、諭吉佳作/men、Shökaらが出演

- Geese - Getting Killed | ギース

- heykazmaの融解日記 Vol.3:≋師走≋ 今年の振り返り WAIFUの凄さ~次回開催するパーティについて˖ˎˊ˗

- R.I.P. Steve Cropper 追悼:スティーヴ・クロッパー

- Shintaro Sakamoto ——坂本慎太郎、先行シングル「あなたの場所はありますか?」のライヴ演奏MV公開!

- Naive Melodies ──トーキング・ヘッズをブラック・ミュージックの視点からとらえなおしたコンピレーションが登場

- アンビエント/ジャズ マイルス・デイヴィスとブライアン・イーノから始まる音の系譜

- ele-king vol.36 特集:日本のシンガーソングライター、その新しい気配

- VMO a.k.a Violent Magic Orchestra ──ブラック・メタル、ガバ、ノイズが融合する8年ぶりのアルバム、リリース・ライヴも決定

- Nouns - While Of Unsound Mind

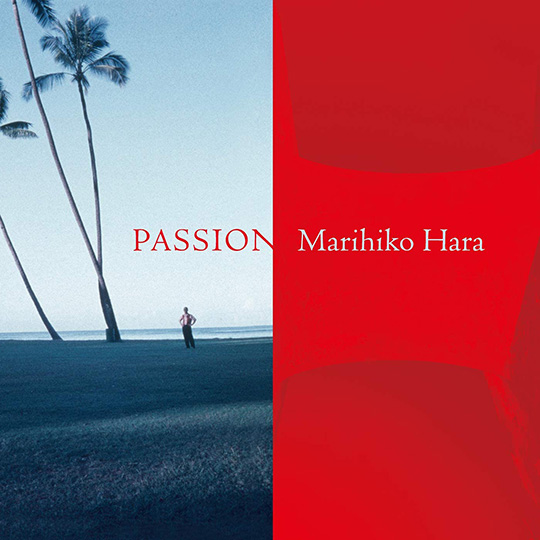

Home > Interviews > interview with Marihiko Hara - 変わりゆく世界への処方箋

静謐で流麗なピアノを軸に電子音やフィールド録音を配置(コンポーズ)した霊妙な音響空間でモダン・クラシカルの俊英と目される原 摩利彦は、ジャンルを意識して曲をつくることはあるかとの私の問いにPCの画面の向こう側で柔らかな笑顔をうかべて以下のように述べた。「モダン・クラシカルについては意識することはあります。ただこれは僕の作曲のポリシーなのですが、ジャンルから音楽をつくらないようには心がけています。だからといって僕の音楽が独自のジャンルだとは思っていませんが」ひかえめながら表現の土台にある倫理というほど大袈裟ではないにせよ、誠実さをおぼえるこの発言は原 摩利彦の音楽のたたずまいにも通じるものがある。

2000年代後半に本格的な活動をはじめたことをふまえるとはや10年選手。自作曲のみならず、現代アートから舞台芸術や映像作品にも活動領域を広げつつ、野田秀樹やダムタイプとの協働作業などをとおしてかさねやキャリアはけっして浅くはないが、原 摩利彦の音楽はアルバムのたびに清澄さを増すかにみえる。環境音までもが響きに還元し楽音と交響する2017年の『Landscape In Portrait』から3年ぶりのソロ作はダイナミックな和声進行と質朴な旋律で幕を開ける。ピアノ一台、選び抜いた音で奏でる響きが原 摩利彦の現在地をしめすかのような、アルバム・タイトルも兼ねるその曲の題名を“Passion”という。その語義について作者は「情熱」や「熱情」という私たちのよく知る意味のほかに「受け入れること」があると注意をうながしている。バッハの“マタイ受難曲(Matth?us-Passion)”や今年3月に世を去ったペンデレツキの代表曲のひとつ“ルカ受難曲(St. Luke Passion)”にもみえるキリスト教でいうところの「受難=Passsion」の原義に中世にいたって感情をあらわす意味が加わったと原 摩利彦は説明するが、この言葉を掲題した理由については、十代のころ、音楽家になることを決意したさい、やがて訪れるにちがいないよろこびと苦難に思いをいたしたことにあるという。そのことを証すように『Passion』には十代のころにつくったという溌剌とした“Inscape”はじめ、邦楽器の使用など、近年の舞台~展示作品への参加で得たアイデアをもとにした楽曲など、幅広い傾向をとらえるが、作品の総体は原 摩利彦という音楽家の原点である清澄な場所を照らすかのようである。

そこにある「受難」と「情熱」、あるいは「受け入れるつよい気持ち」──「Passion」という単語の両価的な意味がこれほど身につまされることもない、緊急事態宣言下の5月14日、京都と東京をオンラインで結んで話を訊いた。

能管を使用した「Meridian」などでは電子音と区別がつかないようなトランジションを施しています。邦楽器のものとされている音の響きと西洋に由来するとされている電子音響がひとつながりにつながっていくようなイメージといいますか、因襲的なものから響きだけをきりとって配置する、コンポジションですよね。

■ 原さんはいま京都ですか。

原 摩利彦(以下原):京都です。ずっと自宅です。

■街の雰囲気はいかがですか。

原:一昨日ぐらいからちょっとずつ、僕の家のちかくのお店は開きはじめています。近くのカフェも、テイクアウトの営業ははじまっているみたいですね。

■日常が戻りはじめている、というほどはないにせよ──

原:その準備をはじめていると感じでしょうか。僕は窓から眺めているだけですが。

■『Passion』の制作はコロナ・パンデミックの前にはじまっていたんですか。

原:そうです。(音楽にかかわる)テキストについてもこうなる前にしあがっていました。ですからアルバムにはいち個人の気持ちは反映していますが、世界状況を考えていたわけではありません。

■とはいえ結果的には暗喩的といいますか、現在の状況につながる側面が生まれてしまった。

原:自分の出した言葉の意味が変わってきたと思っています。

■制作作業の開始はいつだったんですか。

原:集中して作業したのは去年の1月から8月ですね。それまでにいろんなほかのプロジェクトの断片などをつくりためていたので、その期間を入れるともう少し前になりますが。

■いつも断片からアルバムをつくりあげていかれるんですか。

原:かならずしもそうではありません。アルバムをつくろうというとき、ある断片、断片といってもまとまった部分もあるんですが、入れたいというのが集まってきたらアルバムになる感じですね。それが全体の半分以下くらい。サウンドトラックなどのプロジェクトでは作曲したすべての作品を発表できるわけではないですし、舞台などでは再現がむずかしかったりもするので、つくりかえて自分のディスコグラフィに入れたいというのがあります。

■原さんは舞台の劇伴などにも携わっておられますが、お仕事以外の曲づくりも日常的にされているんですか。

原:いま家にはピアノがないんですが、キーボードなどでつくっていますね。練習を兼ねた即興のような作曲のようなことをふだんからやっています、その一方でコンピュータはつねにさわっていて気になるソフトウェアを試したりしています。そこで生まれたアイデアをノートに記したりして最終的に曲になることもありますよ。

■そのような積み重ねがあって去年のはじめにアルバムになりそうだと気づいたということですね。

原: 6月だったと思うんですが、アルバム1曲目の“Passion”という曲に意図的に書こうと思ってとりくみました。それができてきたとき、いけるんじゃないかなと思いました。

■アルバムを象徴する曲が必要だと考えたということでしょうか。

原:たしかにそう考えました。

■どういった曲が必要だとお考えになったんですか。

原:すっごく具体的にもうしあげますと(笑)、いきなりテーマがはじまる、これまでの楽曲よりも力強いメロディをもったテーマですね。形式としてはピアノのソロをやりたいと思っていました。ほかの曲はこれまでのものや新しいもの、いろいろですが、流れていくような感じがあると思うんです。1曲目にはリスナーと面と向かっている曲が必要だと思い、試しているうちにできました。

■そのころにはおぼろげながらアルバムの輪郭も浮かんでいたんですよね?

原:はい、最後につくったのがアルバムでも最後の“Via Muzio Clementi”なんですが、それは8月のなかばにアルバムのまとめ作業をするためにローマに滞在したときに、もう1曲つくれないかと試してできた曲です。それもあって柔らかい雰囲気になっていると思います。

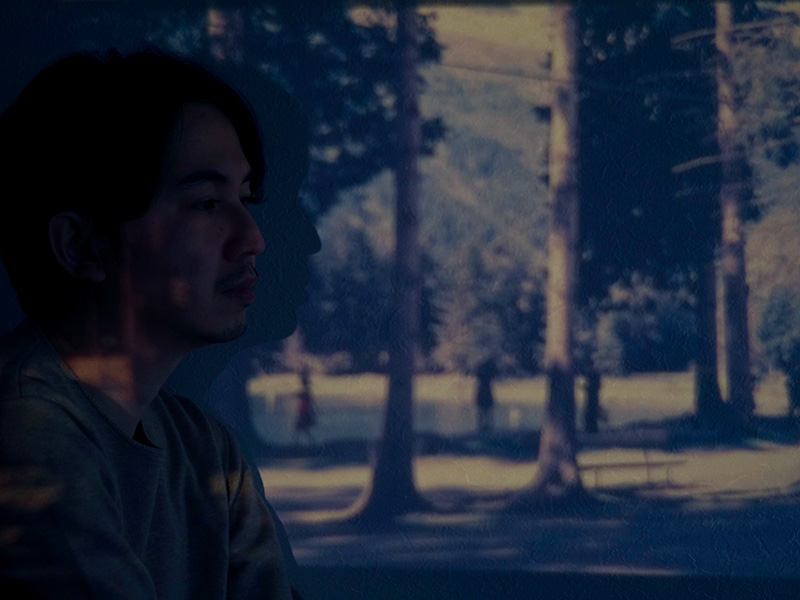

Photo by Yoshikazu Inoue

■おだやかさという観点からイタリアの作曲家ムチオ・クレメンティをモチーフにとりあげたんですか。

原:(笑)いえ、滞在したアパートの前の通りが“Via Muzio Clementi”日本語でいうと「ムチオ・クレメンティ通り」というクレメンティが生まれた土地だったんですね。

■牧歌的なピアノ曲を書く作曲家でその作風を意識したかと思ったんですが、ちがいましたね(笑)。

原:そうなんですが(笑)、ひとつめの和音がGメジャーのすごくシンプルなんですね。クレメンティの音楽は和音構成がすごくシンプルで、その点はちょっと関連があるかもしれません。

取材・文:松村正人(2020年6月08日)

| 12 |

INTERVIEWS

- interview with bar italia - バー・イタリア、最新作の背景と来日公演への意気込みを語る

- interview with Kneecap (Mo Chara and Móglaí Bap) - パーティも政治も生きるのに必要不可欠 ──ニーキャップ、来日直前インタヴュー

- interview with Chip Wickham - スピリチュアル・ジャズはこうして更新されていく ――チップ・ウィッカム、インタヴュー

- interview with NIIA - 今宵は、“ジャンル横断”ジャズ・シンガーをどうぞ ──ナイア、インタヴュー

- interview with LIG (Osamu Sato + Tomohiko Gondo) - 至福のトリップ体験 ──LIG(佐藤理+ゴンドウトモヒコ)、インタヴュー

- interview with Kensho Omori - 大森健生監督、『Ryuichi Sakamoto: Diaries』を語る

- interview with Lucrecia Dalt - 極上のラテン幻想奇歌集 ——ルクレシア・ダルト、インタヴュー

- interview with Ami Taf Ra - 非西洋へと広がるスピリチュアル・ジャズ ──アミ・タフ・ラ、インタヴュー

- interview with Jacques Greene & Nosaj Thing (Verses GT) - ヴァーシーズGT──ジャック・グリーンとノサッジ・シングが組んだ話題のプロジェクト

- interview with Kassa Overall - ヒップホップをジャズでカヴァーする ──カッサ・オーヴァーオール、インタヴュー

- interview with Mat Schulz & Gosia Płysa - 実験音楽とエレクトロニック・ミュージックの祭典、創始者たちがその歴史と〈Unsound Osaka〉への思いを語る

- interview with Colin Newman/Malka Spigel - 夏休み特別企画 コリン・ニューマンとマルカ・シュピーゲル、過去と現在を語る

- interview with Meitei - 温泉をテーマにアンビエントをつくる ──冥丁、最新作を語る

- interview with The Cosmic Tones Research Trio - アンビエントな、瞑想的ジャズはいかがでしょう ——ザ・コズミック・トーンズ・リサーチ・トリオ

- interview with Louis and Ozzy Osbourne - 追悼:特別掲載「オジー・オズボーン、テクノを語る」

- interview with LEO - 箏とエレクトロニック・ミュージックを融合する ――LEO、インタヴュー

- interview for 『Eno』 (by Gary Hustwit) - ブライアン・イーノのドキュメンタリー映画『Eno』を制作した監督へのインタヴュー

- interview with GoGo Penguin - ジャズの枠組みに収まらない3人組、これまでのイメージを覆す最新作 ――ゴーゴー・ペンギン、インタヴュー

- interview with Rafael Toral - いま、美しさを取り戻すとき ——ラファエル・トラル、来日直前インタヴュー

- interview with caroline - いま、これほどロマンティックに聞こえる音楽はほかにない ——キャロライン、インタヴュー

DOMMUNE

DOMMUNE