MOST READ

- Columns 内田裕也さんへ──その功績と悲劇と

- R.I.P. Steve Cropper 追悼:スティーヴ・クロッパー

- interview with Autechre 来日したオウテカ──カラオケと日本、ハイパーポップとリイシュー作品、AI等々について話す

- Squarepusher ──スクエアプッシャーのニュー・アルバムがリリース

- Jill Scott - To Whom This May Concern | ジル・スコット

- DADDY G(MASSIVE ATTACK) & DON LETTS ——パンキー・レゲエ・パーティのレジェンド、ドン・レッツとマッシヴ・アタックのダディ・Gが揃って来日ツアー

- xiexie - zzz | シエシエ

- Amanda Whiting - Can You See Me Now? + The Liminality Of Her | アマンダ・ホワイティング

- Columns 2月のジャズ Jazz in February 2026

- 別冊ele-king 坂本慎太郎の世界

- heykazmaの融解日記 Vol.4:如月⊹₊⋆ “15” EPリリースしたよ๋ ࣭ ⭑

- world's end girlfriend ──6月に『抵抗と祝福の夜 2026』が開催

- DJRUM - SUSTAIN-RELEASE x PACIFIC MODE - 2026年2月7日@WOMB

- PRIMAL ──1st『眠る男』と2nd『Proletariat』が初アナログ化

- P-VINE × FRICTION ──フリクション公式グッズが、Pヴァイン設立50周年企画として登場

- FRICTION ──フリクションのデビュー7インチ「Crazy Dream」と「I Can Tell」が復刻、『79ライヴ』もCDリイシュー

- ele-king presents HIP HOP 2025-26

- Geese - Getting Killed | ギース

- Cindytalk - Sunset and Forever | シンディトーク

- 対談 半世紀を経て蘇る静岡ロックンロール組合

Home > Interviews > interview with Irmin Schmidt - イルミン、カンのライヴ・シリーズについて語る

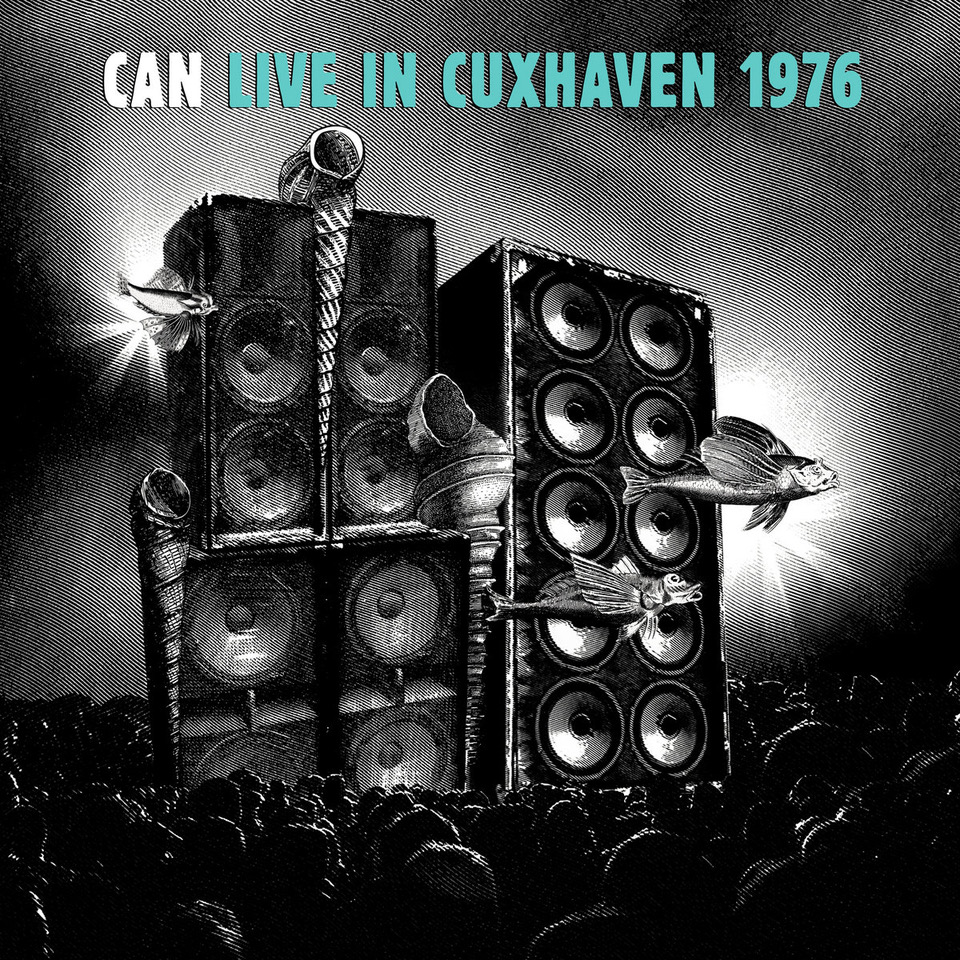

interview with Irmin Schmidt

イルミン、カンのライヴ・シリーズについて語る

──イルミン・シュミット、インタヴュー

私たちがライヴでやったことは相当にユニークだった。私たちは常に、何を演奏するかわからないままでステージに上がった。私たちは完全に即興で演奏していた。時には、すでに録音済みのピースやレコードに収録したものを引用したことはあった。けれども、それらは引用に過ぎなかったし、まったく変化させられてしまうこともあった。

■今回出る第1弾はシュトゥットガルトでの75年のライヴ音源ですが、これを最初にリリースした理由について教えてください。

IS:そりゃまあ、どれかひとつを選ばないとはじまらないしね。で、おそらく次の作品は……ブライトンのコンサートになるんじゃないかな? あるいは、もしかしたらまた別の、ドイツでのコンサートになるかもしれない。うん、私にもわからないな。第1弾作品にこれを持ってくるのが良いと思った理由は何か…それは非常にパーソナルな決定であって……けれどもまあ、ミュート・レコードの面々に私たち夫婦やエンジニアたちも含めて全員が最終的に「これがシリーズのはじまりにふさわしい、ベストだ」という結論に至ったわけだ。

■75年当時、カンはシンガーのいない4人編成でしたが、当時のバンド内の雰囲気、メンバー同士の関係はどういうものでしたか?

IS:……(苦笑)もう50年近く前のことであることを考慮に入れてもらわないとね。フッフッフッフッ! 時間的距離をこれだけ置いてしまうと、記憶は変化し、あるいは消え、そして色もついてしまうわけで。うん……(考えながら)思うに、あの1974〜75年頃というのは、私たち4人、つまりバンド設立時からのメンバーでやっていた、いわば「本当のカン」だったわけで、特別な時期だったんだ。当時の我々は、音楽的な相互理解という意味で非常に良い状態にあった。ときにパーソナルな面ではメンバー間で問題が起きたとしても、いざステージに立てば、それ(個人間の問題)は音楽自体にはいっさい関わってこなかった。あの時期は私たちの活動歴のなかでも、本当に、非常に良い時期のひとつだったんだ。それはわかるはずだよ。このシュトゥットガルト・コンサートにセットが丸ごと1本そのまま収録されていることを考えればね。あれはすべて完全に即興で演奏されたものであり、それだけ非常に深い音楽的理解がメンバー間にあったに違いないと、聴き手は気づくはずだ。

■シンガーがいないことによって、逆にバンドのパワーや魅力はどういう点で向上したと、当時のあなた自身は思っていましたか?

IS:向上した、ポジティヴに作用したとは私には言えないな……いや、「自分たちにシンガーは必要ない」と私たちが気づいた点、そこはポジティヴだったけれどね。シンガーがいるべきである通常のロック・バンドとは違い、私たちにその必要はない、と。シンガーの存在はある意味慣習的なものであり、しかし私たちの音楽はいずれにせよ慣習的なものを必要としてはいないんだ、という点に私たちは気づいた。うん、それは、ひとつあったね。けれども、その一方、とりわけダモがいた頃は、彼とは素晴らしく息が合ってやりやすいと感じたし、彼が良いシンガーだったのは事実だ。というわけで…シンガーがいないのはポジでもネガでもなく、とにかくたまたまああなったわけだ。私たちも「もう、これ以上シンガーは必要ない」と思ったし、この4人のままでやろうと思った。そうだね、あれは良い決断だったし、とてもうまくいったことは、このコンサート音源を聴いてもらえばわかるはずだ。

■今回のアルバムには計5曲が収録されていますが、曲名は全て「1」「2」…と番号になっています。先ほどもおっしゃっていたように、それはこれらのピースが完全に即興だったからだと思いますが、過去作品から引用されたリフやメロディがあったら、具体的に教えていだけませんか。

IS:基本的に、そこはリスナー諸氏にまかせるよ。

■「あれ、これは〈Dizzy Dizzy〉かも?」といった具合に、リスナー各人が自由に解釈してくれればいい、というわけですか?

IS:そういうことだ。実際、私たちのレコーディングした楽曲からの一種の引用句が演奏している楽曲のフロー(流れ)の なかに出てくることはたまにある。そして、「これはあの曲」と聴き分けられることもあるだろうし、そうではないこともある。たとえば、あるときホルガーが〈Vitamin C〉のベースを引用していても、他のメンバーは〈Vitamin C〉ではなくまったく別の曲を演奏してたりもする。

■(笑)。

IS:それもまた、私たちの間でおこなわれる一種のゲームだったんだ。そう、誰かがボールを投げ入れ、それをキャッチした人間は、しかし放ってきた人間にボールを戻さず、引用を返すことなしに、どこか別の方向にボールを持っていってしまうような。で、そこから何か新しいものが生まれてくる。つまり、私の言わんとしているのは、リスナーに「ここの1分間、あるいはここの30秒か33秒の間で私たちが引用したのはこの曲です」とスポットを当てたくはない、ということ。自分の耳で発見していって欲しい(笑)。

■75年といえば、スタジオの録音システムが2トラック録音から16トラック録音に変わった頃ですが、録音環境の変化によって、ライヴでの演奏スタイルや音の組み立て方にもなんらかの変化はありましたか?

IS:ああ、それはあった。あのマシンを使うことの是非、それに関して多くの議論が生じたね。というのも、好きなだけ演奏してテープに録り、それを消去してやり直すことができるようになったわけだから。けれどもまあ、この議論については、本当に昔の話という気がするし、私自身はここで、その細かいところまで話したくないんだ、すまないが(苦笑)。

■75年の11月、ホルガー・シューカイは、英国ツアー中に知り合ったロスコー・ジー(Rosko Gee)にカンのベイシストにならないかともちかけました。

IS:そうだね。

■つまり、ホルガーは当時、ベイシストとしての自分の役割を終わらせたいと思っていたと考えられます。

IS:ああ。でも、実際に彼がベイスをやめたのはもっと後で、76年頃だったのではないかな? あの時点では私たちはまだ4人でやっていたし、思うに……非常に複雑なシチュエーションだった。ホルガーはよくジャッキー(ヤキ・リーベツァイト)から批判されたし、それで彼ももうたくさんだということになり、「だったら、自分に別のことをやらせてくれ」と。で、彼はたまたまロスコーに出会い、ロスコーもトラフィックを抜ける頃だった。私たちもロスコーとは良い仕事をしたんだよ。とくに最初のうちは良かった。でも、ロスコーにとっては“ヒエラルキーも作者も存在しないグループ”という発想は理解しにくいものだったんだ。

またその頃、ホルガーはテープやラジオ受信機などを使い、とても奇妙なことをやりはじめて……うん、彼はやや別の場所に行ってしまったんだね。それ自体は面白おかしく、とても良かったんだが……当時の私たちにとっては、そういった要素をひとつのグループの概念の中に統合するのが難しかった。ホルガーの作ったあれらのサウンド群を新たなスタイルへ統合するとしたら、それにはもっと時間がかかっただろう。でも、時間は残されていなかった。ホルガーは脱退してしまったから。

■すでにこのシュトゥットガルト・ライヴの頃には、ベイシストとしてのホルガーの演奏がバンド内で問題になっていたのでしょうか?

IS:……まあ、申し訳ないが、私はこうしたことがらについて事細かに話したくないんだ(苦笑)。非常に分厚い、カンのバイオグラフィ本『All Gates Open』が3年前に出版されたが、あのなかですべて説明されているし、あまりにも遠い昔の話だ。それに、こうして取材で話していると、私の話もまた新たなヴァージョンになってしまう(=記憶の変化等で以前とは少しずれた見解になる)かもしれないし……不可能なことなんだよ、一方では実に強力なものに思えて、しかしその一方では実にフラジャイルでもあった、カンのような集団における複雑なシチュエーションを説明するのは。……そうなるしかなかったんだ。

次はおそらく75年のブライトン公演になるのではないかな? そしてその次は、ダモが参加してからの、ごくごく初期のライヴ出演から何か出すつもりだ。とても古い、たしか72年のコンサートで、たぶん使えそうだけれども、現時点ではまだわからない。

■わかりました。と言いつつ、またも思い出話になるのですが……このシュトゥットガルトでのライヴ当日のことで、何か憶えていることはありますか? エピソードやトラブル、会場の雰囲気など……

IS:誰もがそれは質問してくるんだが(笑)……実は、ひとつも憶えていないんだ。まったく記憶にない。昔のコンサートのことで憶えているのは……何かとても変わった、特別なことが起きたときのコンサートぐらいだね。ステージ上でのハプニングに限らず、楽屋で何かが起きたとか、コンサート会場で誰かしらスペシャルな人物と出会った時のことは憶えているんだが…とにかくこの時のコンサートに関しては、私はいっさい、何も憶えていない。

■つまり、このときは何のトラブルもなく、非常にスムーズに進んだコンサートだったわけですね。

IS:ああ、きっとそうなんだろうね。自らのやったことを聴き返す作業のなかでひとつあるのは……聴いているうちに「ああ、しまった、ここで自分はこれをやるべきではなかった」ということばかり思い出してね。突然、ある種恥ずかしくなって、そのギグや何かに満足できなくなり、ネガティヴな面を思い出してしまう。あるいは、それとは逆に、あるコンサートで起きた驚異的な何かを思い出すこともある。

たとえば、憶えているのは、あれはブリストル……いや、バーミンガムでのコンサートだったな。その長いセットの音源もあるんだが、クオリティがあまりにもひどくてね。だから、使用できるかどうか私たちにもまだわからないのだが、あのコンサートが素晴らしかったということだけは私も憶えているんだ、本当に、グレイトなセットだった。あまりにも良かったから、とあるピース──それは30分ほどの長さなんだが──の終わりには、とんでもなくすさまじいエネルギーのせいで座席に腰掛けていた観客が総立ちになってね。聖なる瞬間という感じだった。そういった瞬間のことはよく憶えているんだよ。

あと、別のコンサートで思い出すのは……ツアー中に具合が悪くなり、ステージ上で39度ほどの熱が出た。それでも、薬品やスピード等を飲んでなんとかライヴをこなすことはできたんだが、演奏の最中に突然バタッと気を失い、オルガンの鍵盤上に突っ伏してしまったんだ。で、少し経ってハッと我に返った。あれはまあ、ほんの数秒かそこらだったとは思うけれども、観客は絶叫して大いに盛り上がっていてね。オルガンに突っ伏すとものすごく大きな音が出るから、皆、あのサウンドもショウの一部だと思い込んでいたわけ(笑)。

■このライヴ・シリーズは計3枚のリリースが予告されていますが、第2弾、第3弾の予定はどうなっていますか? 決まっていたら教えてください。

IS:う〜ん、私にもまだわからないんだよ。次はおそらく75年のブライトン公演になるのではないかな? そしてその次は、ダモが参加してからの、ごくごく初期のライヴ出演から何か出すつもりだ。とても古い、たしか72年のコンサートで、たぶん使えそうだけれども、現時点ではまだわからない。75年のライヴとはまったく違って、洗練度が低いというか、まだある種非常にベイシックな状態にある。あと、ヨーロッパ各地のラジオ局でおこなったラジオ・レコーディング音源もいくつかあり、それらも使うかもしれない。ダモとやった、とても良い20分のセットがひとつあるんだ。でもこれもいまの段階ではまだはっきりしたことはわからないね。

■日本ではこの5月に、カンがサントラを担当した映画『Deadlock』(1970年制作)が初めて正式公開されます。あのサントラを作った時のエピソードで何か憶えていることはありますか? 50年以上前の話になりますが(笑)。

IS:ああ、本当に初期の仕事だね。でも、よく憶えているんだよ、これは。映画の監督ローラント・クリックは最終ミキシング作業のたった2日前に私たちに音楽制作を依頼してきてね。実は、もともと監督本人がギターを弾いて音楽はつけていたんだが、誰もが「本当に美しい映画なのに、お前のクソったれなギター・プレイのせいで台無しだ」と指摘したんだ(笑)。

■(苦笑)

IS:「ここにはグレイトな音楽をつけるべきだ!」とね。とりわけ、あの映画の編集者だったペーター・プルツィゴッダ――彼は『CAN Free Concert』(註:1972年ケルンでのカン・フリー・コンサートの模様を捉えたドキュメンタリー作品。後年『CAN DVD』に収録)を撮った人物でもあるけれども、彼が私たちに音楽を依頼すべきだとギリギリの時点で監督を説得してね。というわけで、クリック監督は私たちのスタジオにやって来て、こちらも「やりましょう」と承諾した。ただし、彼にスタジオから出ていってもらい、こちらにいっさい指図しないことを条件にね(笑)。

で実際、ひとつのパートを、私たちはその夜にレコーディングしたんだ。翌日、私はベルリン行きのフライトに乗り、録ったばかりのその音源をプルツィゴッダと一緒に映像に合わせ、夕方にはケルンに舞い戻り、再び次のパートのレコーディングをおこなった。その往復に3〜4日かかったし、音楽そのものは4日〜5日で作り上げたはずだ。私はミキシング作業にも立ち会い、最後の頃は、ベルリン-ケルン間の移動中に1時間ずつ寝るだけ、という状態になっていた。そして、ベルリンのミキシング・スタジオに詰めていたとき、最後にローラントと私との間で議論になってね。で──まあ、これはその場にいた連中に聞いた話なんだが──彼らいわく、私はいきなり泣き出し、椅子から転げ落ちて倒れたらしいんだ。目が覚めたらどこかの部屋で看護婦に付き添われていて、「シュミットさん、もう大丈夫ですから安心してください」と(苦笑)。気絶したんだ。

■ギリギリの状況下で全精力を振り絞った仕事だったわけですね。

IS:(苦笑)うん。あれはおそらく、カンの作った映画音楽のなかでもほぼベストなものじゃないかと思う。少なくとも、非常に良いもののひとつだし、私はいまでもとても気に入っている。あの映画そのものも大好きだよ。

■わかりました。日本での正式公開は初なので、カンのファンもきっと喜ぶはずです。本日はお時間をいただきまして、どうもありがとうございました。どうぞ、くれぐれもお体にはお気をつけください。

IS:うん、そちらもね。2日前に、私とヒルデガルトは2回目のワクチン接種を受けたばかりなんだ。

■それは良かった! この調子でいけば、今年は事態も少しノーマルに戻るかもしれませんね。

IS:その「ノーマル」がどんなものであれ、ね(笑)。オーケイ、バイバイ!

(2021年4月14日収録)序文・質問:松山晋也(2021年5月21日)

| 12 |

Profile

松山晋也/Shinya Matsuyama

松山晋也/Shinya Matsuyama1958年鹿児島市生まれ。音楽評論家。著書『ピエール・バルーとサラヴァの時代』、『めかくしプレイ:Blind Jukebox』、編・共著『カン大全~永遠の未来派』、『プログレのパースペクティヴ』。その他、音楽関係のガイドブックやムック類多数。

INTERVIEWS

- interview with Shinichiro Watanabe - カマシ・ワシントン、ボノボ、フローティング・ポインツに声をかけた理由 ──渡辺信一郎、インタヴュー

- interview with Sleaford Mods - 「ムカついているのは君だけじゃないんだよ、ダーリン」 ——痛快な新作を出したスリーフォード・モッズ、ロング・インタヴュー

- interview with bar italia - バー・イタリア、最新作の背景と来日公演への意気込みを語る

- interview with Kneecap (Mo Chara and Móglaí Bap) - パーティも政治も生きるのに必要不可欠 ──ニーキャップ、来日直前インタヴュー

- interview with Chip Wickham - スピリチュアル・ジャズはこうして更新されていく ――チップ・ウィッカム、インタヴュー

- interview with NIIA - 今宵は、“ジャンル横断”ジャズ・シンガーをどうぞ ──ナイア、インタヴュー

- interview with LIG (Osamu Sato + Tomohiko Gondo) - 至福のトリップ体験 ──LIG(佐藤理+ゴンドウトモヒコ)、インタヴュー

- interview with Kensho Omori - 大森健生監督、『Ryuichi Sakamoto: Diaries』を語る

- interview with Lucrecia Dalt - 極上のラテン幻想奇歌集 ——ルクレシア・ダルト、インタヴュー

- interview with Ami Taf Ra - 非西洋へと広がるスピリチュアル・ジャズ ──アミ・タフ・ラ、インタヴュー

- interview with Jacques Greene & Nosaj Thing (Verses GT) - ヴァーシーズGT──ジャック・グリーンとノサッジ・シングが組んだ話題のプロジェクト

- interview with Kassa Overall - ヒップホップをジャズでカヴァーする ──カッサ・オーヴァーオール、インタヴュー

- interview with Mat Schulz & Gosia Płysa - 実験音楽とエレクトロニック・ミュージックの祭典、創始者たちがその歴史と〈Unsound Osaka〉への思いを語る

- interview with Colin Newman/Malka Spigel - 夏休み特別企画 コリン・ニューマンとマルカ・シュピーゲル、過去と現在を語る

- interview with Meitei - 温泉をテーマにアンビエントをつくる ──冥丁、最新作を語る

- interview with The Cosmic Tones Research Trio - アンビエントな、瞑想的ジャズはいかがでしょう ——ザ・コズミック・トーンズ・リサーチ・トリオ

- interview with Louis and Ozzy Osbourne - 追悼:特別掲載「オジー・オズボーン、テクノを語る」

- interview with LEO - 箏とエレクトロニック・ミュージックを融合する ――LEO、インタヴュー

- interview for 『Eno』 (by Gary Hustwit) - ブライアン・イーノのドキュメンタリー映画『Eno』を制作した監督へのインタヴュー

- interview with GoGo Penguin - ジャズの枠組みに収まらない3人組、これまでのイメージを覆す最新作 ――ゴーゴー・ペンギン、インタヴュー

DOMMUNE

DOMMUNE