MOST READ

- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語

- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場

- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ

- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』

- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈

- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始

- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク

- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー

- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー

- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演

- Actress - Statik | アクトレス

- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター

- 小山田米呂

- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木

- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント

- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう

- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024

- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏

- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場

- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト

Home > Interviews > interview with Irmin Schmidt - イルミン、カンのライヴ・シリーズについて語る

interview with Irmin Schmidt

イルミン、カンのライヴ・シリーズについて語る

──イルミン・シュミット、インタヴュー

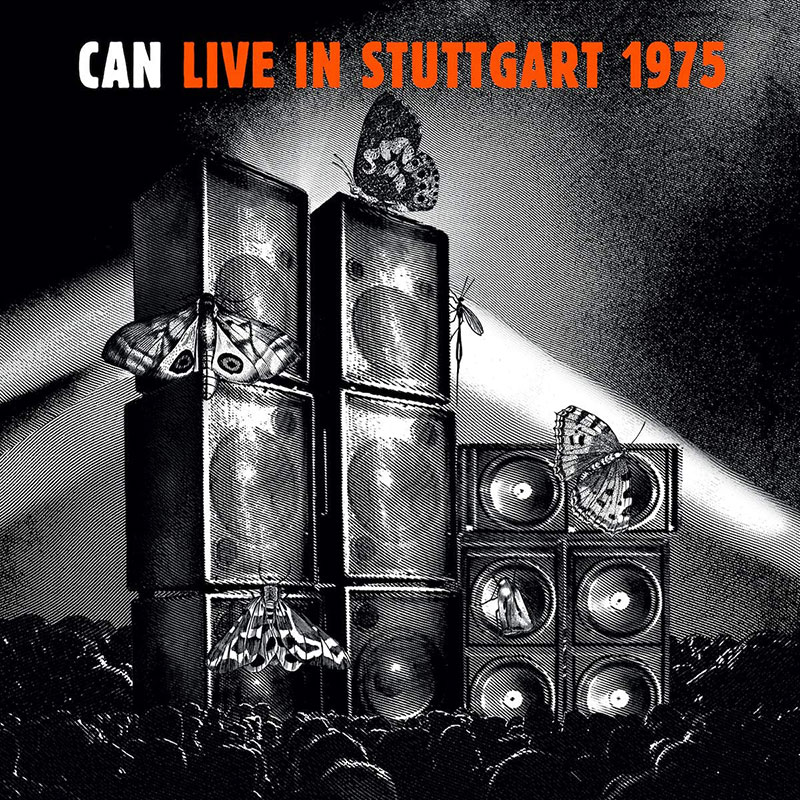

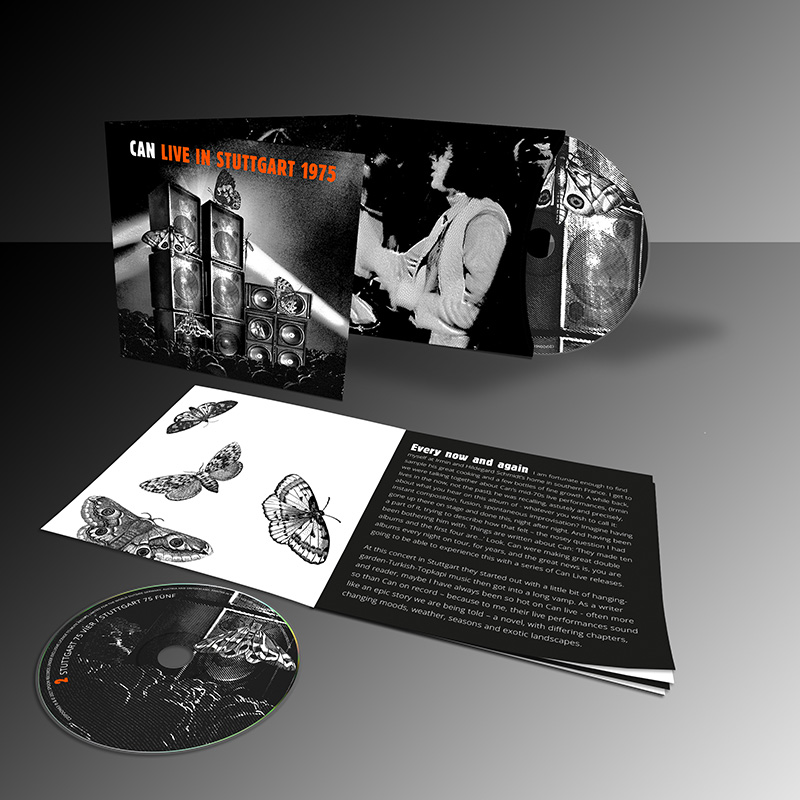

昨年、ミュート(日本ではトラフィック)から過去作品が一挙に再発され新たなリスナーを増やしつつあるクラウトロックの雄、カン。その勢いはまだまだ止まらない。この4月にサブスクが遂に解禁されたのに続き、5月からはライヴ盤のリリースもはじまった。全3タイトルが予定されているこの〈カン・ライヴ・シリーズ〉、第1弾は5月28日リリースの『ライヴ・イン・シュトゥットガルト 1975(Live In Stuttgart 1975)』だ。

カンは約10年間の活動期間中に膨大な数のライヴをおこなったのだが、しかし、公式リリースのライヴ・アルバムはわずかに『Music (Live 1971 - 1977) 』(99年)1作のみである。しかもその盤は、音質があまり良くなかった。音質も内容も圧倒的に素晴らしい『The Peel Sessions』(英BBCでのスタジオ・ライヴ音源集)なる作品も95年にリリースされたのだが、これはイルミン&ヒルデガルト・シュミット夫妻が運営する〈Spoon〉レーベルのコントロール外にあり、いまや入手がなかなか困難だ。

そんな状況をとくに憂えていたのがヒルデガルト(言うまでもなく、彼女はずっとカンのマネージャーだった)で、彼女はかなり前から「カンの素晴らしいライヴの記録を世に出すべきだ」とイルミンに言い続けていたという。今回のライヴ・シリーズの背景にもそんな内助の功があったのか? といった内輪の事情も含め、当時のことをイルミンに語ってもらった。

たとえば今回のシュトゥットガルトのテープだけれども、あれはひとつのセット、1本のコンサートを丸ごととらえたものだった。今回のニュー・リリースで私が求めていたのは、ひとつのセットをまるまる発表することだった。だから、聴き手はひとつのセットの持つドラマトゥルギーをたどることができるわけだ。

■まずは、素晴らしい音質に驚きました。これまで唯一の公式ライヴ・アルバムだった『Music (Live 1971-1977)』とは比べものになりませんね。元になった音源は自分たちで録音/保有していたものでしょうか?

イルミン・シュミット(以下、IS):いや、そうではない。実は、カンのライヴは、ちゃんと成功した形でプロフェッショナルに録られたことが一度もなかった。だから、私たちがこれまでに出したものはいずれも──それがブートレッグであれ、私たち自身が発表したものであれ、ちゃんとしたライヴ・アルバムとは言えなかった。『Music (Live 1971-1977)』の音源は、異なる会場で演奏されたバラバラの楽曲を集めたものに過ぎないし、音質も“最高に素晴らしい”ものではなかったわけで(苦笑)。プロによってレコーディングされた良いライヴ音源がそもそも存在しなかったからね。

ところが、ロンドンに住むアンディ(アンドリュー)・ホールという、カンの長年の熱心なファンがたくさんのライヴ音源をカセットで収集していてね。彼は70年代に私たちのたくさんのコンサートを追っかけていた。彼のテープ・コレクションは、彼自身が会場で録音したものだけではない。自分で観に行けなかった場合、彼は他のファンの録ったそのギグの音源をカセット等で入手しようと努めてきた。

というわけで、アンディの手元には大量のカセットがある。彼自身、あるいは他の人々によって録られた、アマチュア・レコーディングのテープ群がね。で、「いつかそのすべてを聴いてみよう」というアイディアはずっとあったんだ。でも、それはやはりかなり怖い、覚悟のいるジャンプでね。というのも(苦笑)、その大半は非常にクオリティが悪いから。そんなわけで……私はずっと、それらの音源すべてに耳を傾けるのを断っていた。しかし、とうとう私の妻のヒルデガルト、カンのマネージャーで〈Spoon〉のオーナーでもある彼女に「いや、いまこそあれらのテープのいくつかを聴くときだ」と説き伏せられてね。彼女の意見に従い、アンディの助けを借りて聴いていったところ、発見したんだ──そう、たとえば今回のシュトゥットガルトのテープだけれども、あれはひとつのセット、1本のコンサートを丸ごととらえたものだった。今回のニュー・リリースで私が求めていたのは、「あるギグからはひとつのピースを、そしてまた別のコンサート音源からひとつのピースを」という具合に選ぶのではなく、ひとつのセットをまるまる発表することだった。だから、聴き手はひとつのセットの持つドラマトゥルギーをたどることができるわけだ。基本的には即興とはいえ、それでもそこには構造があるんだ。私たちのコンサートのスペシャルなところはそこだった。というわけで、私はこのシュトゥットガルトでのコンサート音源を発見し、気に入った。そしてそのテープを可能な限り修復し、こうしてできあがったというわけだ。今後も、これと同様の作業をいくつかのテープでおこなう予定だ。

■これまでもライヴのブートレグ音源はネット上にたくさん上がっていましたが、いまおっしゃったアンディ・ホール以外にも、そういう音源保有者に今回アプロウチしたのでしょうか?

IS:いや、それはない。本物の、アメイジングなコレクターでありファンであるアンディの提供によるものだけだ。

■今回のライヴ・シリーズ(全3作の予定)のために取り寄せ、聴いた音源は、全部でどれくらいの量と長さ(時間)があったのでしょうか?

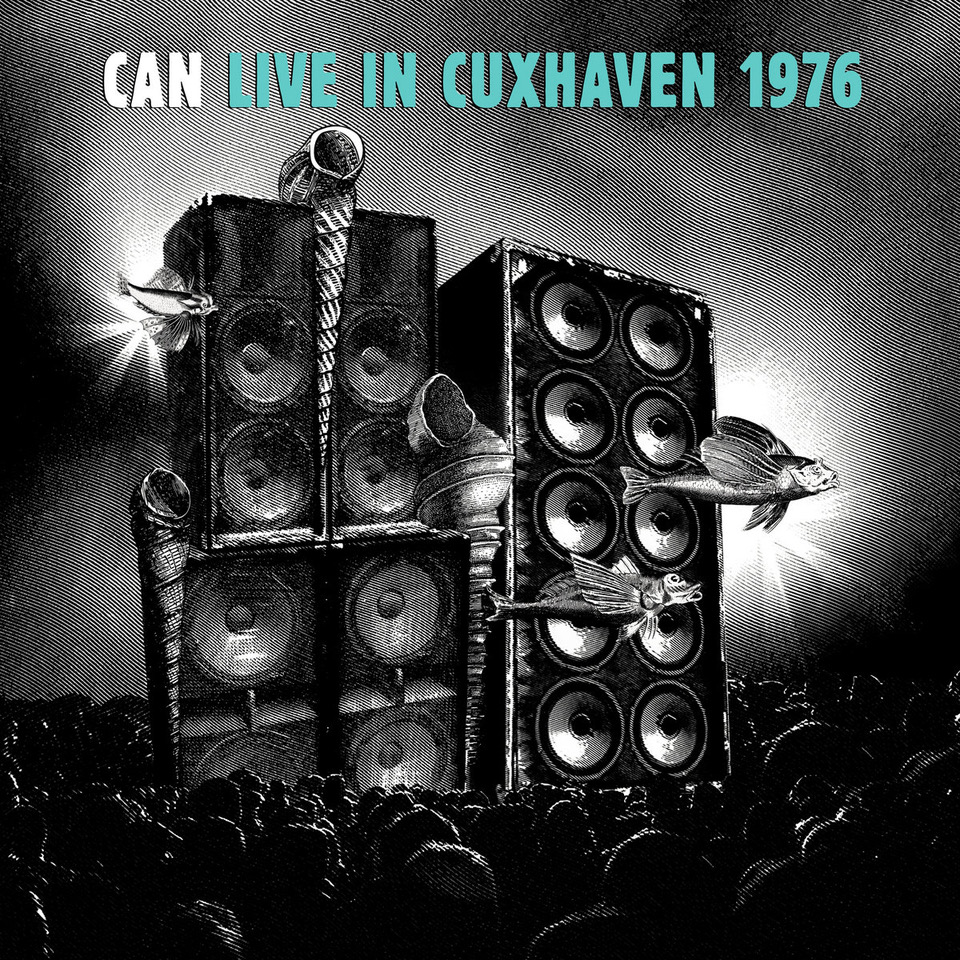

IS:これまでの時点で──聴いたのは昨年だったけれども──まあ、かなりの時間をかけて聴いたよ。非常に多くのテープを、数週間かけて聴いていった。とはいえ、まだあと2作品発表する予定がある。つまり、計3本のコンサートは聴くことになる。それらの中から選んでいくことになるだろうし、もしかしたらさらにそれ以上聴くことになるかもしれない。おそらく、まだしばらくの間は続くのではないかな。

■たとえば、すでに100時間以上のテープをお聴きになった、とか?

IS:私にももはやどれだけ聴いたかわからないけど、さすがに100時間ということはないだろう。ほら、少し聴いてみれば「これはクオリティが悪いから聴く価値はなし」と気づくし。あまりに質が悪くて手の施しようがない、と(ゴホゴホッと咳払いする)。その一方で、「これは可能だろうか、それとも?」を見極めるべく、非常に注意深く3〜4回耳を傾けるものもある。そうやってすべてをふるいにかけ、価値の有無の判断をつけていくわけだ。それにもちろん、関わってくるのは技術上のクオリティだけではない。

というのも、私たちがライヴでやったこと、あれは相当にユニークだったから。私たちは常に、何を演奏するかわからないままでステージに上がった。前もって決めたセットはなく、私たちは完全に即興で演奏していた。もちろん、ときには、すでに録音済みのピースやレコードに収録したものを引用したことはあったよ。けれども、それらは引用に過ぎなかったし、時にまったく変化させられてしまうこともあった。そのおかげで、私たちが引用している原曲が実際は何なのか、誰も聴き分けがつかないこともあった。『The Lost Tapes』には〈Dizzy Dizzy〉のライヴ音源が入っているけれども、スタジオ音源とは別のヴァージョンと感じられるだろう。実際私たちは、同じ曲名でもときに違うピースを演奏していたんだよね……あれはたしかクロイドン(ロンドン南東部の郊外)公演だったと思う。とても良いコンサートだったんだが、観客は「〈Yoo Doo Right〉をやれ!」とせがみ続けていて、会場全体が「Yoo―Doo―Right!、Yoo―Doo―Right!」と叫んでいる感じだった。仕方なく我々も観客の声に応じて〈Yoo Doo Right〉をプレイしたんだが、お客の誰もそうだと気づかなくて、演奏後もあの曲をコールし続けていたんだ。

■(笑)。

IS:こちらとしては「いやー、いまプレイしたばっかりなんだけど…」という感じでね。フッフッフッフッフッ! ある意味あれが、レコードに収めたピースに対する私たちの姿勢だったんだ。私たちはレコード音源をそのまま再現するためにリハーサルをやる、ということは絶対にしなかった。再生産(reproduction)は禁止されていたんだ。

■今回の音質向上のためのマスタリングに関して、具体的にどのような作業をしたのか、 手順を説明してもらえますか?

IS:プロセスとしては、まず私のスタジオに、ルネ・ティンナー(註:カンの元音響エンジニア)と共に入った。ルネは1973年以来カンで一緒に仕事してきたし、私のソロ作品でも仕事してきた仲だ。私とルネは私のスタジオでテープを聴き、それらの音を良くすればどういう結果になるだろう? という点に関して、それぞれ異なる視点から考えていった。けれども、主体となる修復作業は私とルネではやらなかった。私たちはとにかく「これは修復に値するだろうか? 修復可能か?」を見極めようとしていったんだ。その過程の中で、よし、これなら何かできるだろうと思ったものを選別し、そこからはアンドレアス・トークラー(註:『The Lost Tapes』他カンの近年の復刻音源のリマスタリングを担当してきた音響エンジニア。80年代にはキーボード奏者としてもディシデンテン他の作品に参加)のリマスタリング・スタジオに持ち込み、本格的な修復作業にとりかかっていった。

■骨の折れる作業だったんでしょうね。

IS:とにかく実に多くの素材に耳を傾けた。そうやって「たぶんこれは修復可能だろう」、「これはもしかしたら音質を向上できるんじゃなか」と取捨選択していった。まず私のスタジオでは、音質を良くするべく、さまざまなフィルターやデヴァイスを用いて実験し、音質向上が可能であるらしいとわかったら、そこから先は自分たちではやらずに、素晴らしい仕事をやってくれるトークラー氏の運営するスタジオに音源を持ち込んだ。で、彼は修復作業にとりくみはじめ、「自分に最大限やれるのはここまで」となったところで、私たちも彼のスタジオに出向き、その上でさらに最後の微調整をおこなった。たとえば「ベースのこの箇所をもうちょっと良くできないか」とか「ここのギターをもう少し」といった具合にね。で、彼はそれらの意見を取り入れ、注文に見事に応えてくれたんだ。

序文・質問:松山晋也(2021年5月21日)

| 12 |

Profile

松山晋也/Shinya Matsuyama

松山晋也/Shinya Matsuyama1958年鹿児島市生まれ。音楽評論家。著書『ピエール・バルーとサラヴァの時代』、『めかくしプレイ:Blind Jukebox』、編・共著『カン大全~永遠の未来派』、『プログレのパースペクティヴ』。その他、音楽関係のガイドブックやムック類多数。

INTERVIEWS

- interview with xiexie - オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語

- interview with salute - ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる ──サルート、インタヴュー

- interview with bar italia - 謎めいたインディ・バンド、ついにヴェールを脱ぐ ──バー・イタリア、来日特別インタヴュー

- interview with Hiatus Kaiyote (Simon Marvin & Perrin Moss) - ネオ・ソウル・バンド、ハイエイタス・カイヨーテの新たな一面

- interview with John Cale - 新作、図書館、ヴェルヴェッツ、そしてポップとアヴァンギャルドの現在 ──ジョン・ケイル、インタヴュー

- interview with Tourist (William Phillips) - 音楽はぼくにとって現実逃避の手段 ──ツーリストが奏でる夢のようなポップ・エレクトロニカ

- interview with tofubeats - 自分のことはハウスDJだと思っている ──トーフビーツ、インタヴュー

- interview with I.JORDAN - ポスト・パンデミック時代の恍惚 ──7歳でトランスを聴いていたアイ・ジョーダンが完成させたファースト・アルバム

- interview with Anatole Muster - アコーディオンが切り拓くフュージョンの未来 ──アナトール・マスターがルイス・コールも参加したデビュー作について語る

- interview with Yui Togashi (downt) - 心地よい孤独感に満ちたdowntのオルタナティヴ・ロック・サウンド ──ギター/ヴォーカルの富樫ユイを突き動かすものとは

- interview with Keiji Haino - 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第3回 『天乃川』とエレクトロニク・ミュージック

- interview with Sofia Kourtesis - ボノボが贈る、濃厚なるエレクトロニック・ダンスの一夜〈Outlier〉 ──目玉のひとりのハウス・プロデューサー、ソフィア・コルテシス来日直前インタヴュー

- interview with Lias Saoudi(Fat White Family) - ロックンロールにもはや文化的な生命力はない。中流階級のガキが繰り広げる仮装大会だ。 ——リアス・サウディ(ファット・ホワイト・ファミリー)、インタヴュー

- interview with Shabaka - シャバカ・ハッチングス、フルートと尺八に活路を開く

- interview with Larry Heard - 社会にはつねに問題がある、だから私は音楽に美を吹き込む ——ラリー・ハード、来日直前インタヴュー

- interview with Keiji Haino - 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第2回 「ロリー・ギャラガーとレッド・ツェッペリン」そして「錦糸町の実況録音」について

- interview with Mount Kimbie - ロック・バンドになったマウント・キンビーが踏み出す新たな一歩

- interview with Chip Wickham - いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 ──サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー

- interview with Yo Irie - シンガーソングライター入江陽がいま「恋愛」に注目する理由

- interview with Keiji Haino - 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第1回 「エレクトリック・ピュア・ランドと水谷孝」そして「ダムハウス」について

DOMMUNE

DOMMUNE