MOST READ

- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語

- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場

- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ

- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』

- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈

- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始

- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク

- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー

- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー

- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演

- Actress - Statik | アクトレス

- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター

- 小山田米呂

- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木

- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント

- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう

- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024

- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏

- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場

- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト

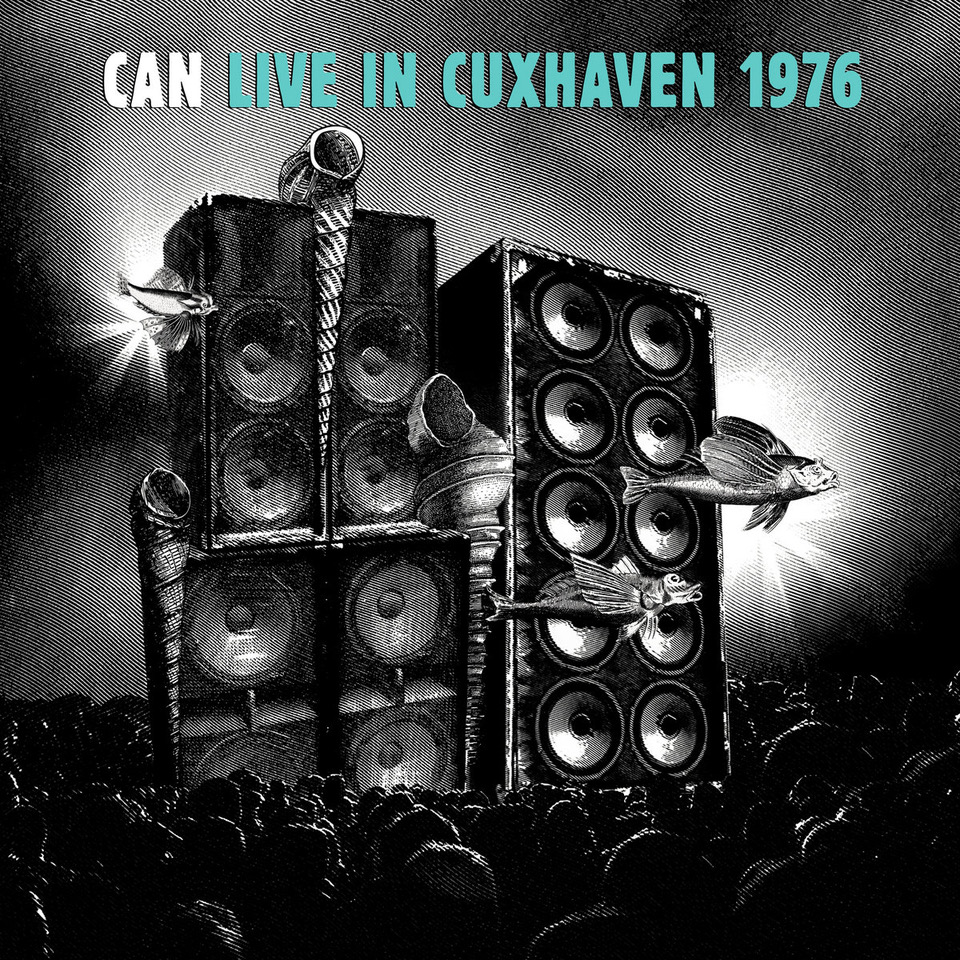

Home > Reviews > Album Reviews > Can- Live in Cuxhaven 1976

「クラウトロックという言葉は使わないで欲しい」——これがダニエル・ミラーからの唯一の要望だった。いまから2年ほど前、日本でのCANの再発に併せてライナー執筆および別冊を作る際に、全カタログをライセンス契約しているロンドンの〈ミュート〉レーベルの創始者は、イギリス人によるドイツ人への侮蔑と悪意がまったくなかったとは言いがたいこのタームを使うことに物言いをつけたのだった。

このタームには、もうひとつの問題がある。たとえばクラフトワークとアモン・デュールを同じ括りでまとめてしまうことは、ボブ・ディランもガンズ・アンド・ローゼズも同じアメリカン・ロックと束ねてしまうことのように、作品性を鑑みれば決して適切な要約とは言えない。しかしまあ、70年代の日本のメディアでは、ジャーマン・ロックという、だだっぴろい意味を持つ言葉を使って区分けされていたわけで、そのことを思えばジュリアン・コープが普及させたこのタームのほうが対象を絞り込んでいるだけまだマシかもしれない。もちろんそれを否定する権利は、このレッテルを押しつけられたドイツ人ミュージシャンにはある。が、いまでは多くの当事者が受け入れているし、クラウトロックといったときの、ぼんやりとしたイメージもたしかにある。そもそもこうしたターム(ジャンル名)はレコード店の棚のためにあって、それが買い手にとって機能していることもたしかだ。かくいうぼくも何百回となくこれを使用してきたし、このレヴューでも、ダニエル・ミラーの考え方を理解した上で敢えて使わせてもらいたい、たとえばこんな具合に。クラウトロックを語るとき、「我々には父がいない」という言葉がたびたび引用される。

「我々には父がいない」——これを言ったのはクラフトワークだが、クラウトロック全般に共通する、ひとつのメタファーとしても有効だ。ナチスに同意した過去を持つ親の世代と自分たちを切り離し、あらためて再出発することを必要とした彼らクラウトロック世代共通の感覚として。

ぼくはこの、「父なきロック」という言い回しが気に入って、自分の原稿のなかでなんどか使ってきている。その理由には、おそらくぼく自身が父と良好な関係をなかなか築けなかったということもあるのだろう。いまから10日ほど前、じっさいに父を亡くしたときに去来したいろんな感情のなかで、しかしひとつ思い当たったことは、父がいなければ自分もいなかったという、じつに当たり前の事実だった。

CANには、音楽的観点で言えば尊敬すべき先達が何人もいた。それこそクラシック音楽の前衛たちからジョン・ケージ、ミニマル・ミュージック、ジャズのレジェンドたち、ヴェルヴェッツやジミ・ヘンドリクス、ジェイムズ・ブラウン等々、要するに未来に開けた音楽。父との強固な確執があったイルミン・シュミットは、なおのこと(過去よりも)時代の新しい空気に貪欲だった。バンド編成も型破りだった。もしもCANが、ごく一般的な、メンバー全員が同じ音楽ジャンルをバックボーンとする4人組だったら話は違っただろう。シュミットとホルガー・シューカイはクラシック音楽の前衛をかじったエリートだったが、ほかは経験豊富なジャズのドラマー、ひと世代も若いロックのギタリスト、そしてずぶの素人がバンドのヴォーカリストとして招ねかれた。これは偶然ではない、考えにもとづき意図してこうなった。

バンド内にリーダーを作らず、また、譜面も持たず、メンバーの相互作用から何かが生まれるという可能性にかけたのがCANだった。彼らは、どこに着地するのかわからないからこそ、離陸することを選んだ。ジャムセッションが彼らの作曲方法で、作曲者はつねにCAN、ギャラも印税も作品の貢献度に関係なくメンバー全員で等分された。安易にコミュニティ(共同体)という言葉を使うことをぼくは好まないが、CANに関してはその平等性において、思わずそう言いたくもなる。そして、リーダー不在を意識したこのバンドは、ジャムセッションからはじまっているのだから、彼らがライヴ盤を出していなかった原因もわからなくもない。CANの音楽は、そもそもがスタジオ内のライヴにはじまっているのだ。

本作『ライヴ・イン・クックスハーフェン1976』はCANのライヴ・シリーズの3作目で、1976年1月、ハンブルクよりずっと北の北海に面した街における録音になる。シュミットとエンジニアのレネ・ティナーによって、ファンがこっそり録音した記録を最新技術によって蘇生させるこの企画は、当時のライヴ演奏におけるCANをみせることを目的としている。それは、“ある意味”彼らの本来の精神に忠実な姿と言えるのだろう。(※“ある意味”というのは、CANのアルバムはジャムセッションの記録を編集し、手を加えたことで完成しているからだ)

ダモ鈴木が脱退し、4人組となったCANは、初期のジャムセッションに立ち返ったかのように、集中力を要する一発勝負の即興をステージの上で展開していた。1975年には、イギリス、フランス、ドイツなど欧州において、計30回にも及ぶ公演をやったというから、ライヴ・バンドとしてのCANの乗りに乗った絶頂期だった。シリーズ1作目の『ライヴ・イン・シュツットガルト1975』が1975年10月末のライヴ、2作目の『ライヴ・イン・ブライトン1975』が同年の11月、本作が1976年1月と、これら3枚は、およそ3ヶ月以内におこなわれた演奏の記録になる。まずはそれをこうして再現させたのだから、企画の指揮をとったシュミットには、この時期の演奏に関してそれなりの自負があるのだ。ただし、『クックスハーフェン』は前2作と違って収録時間が極端に短い。『シュツットガルト』と『ブライトン』が90分近くあるのに対して、本作はほとんど30分で収まっている。ただ漠然と記録を再現するというよりは、今回は、CANにとっての「良い瞬間」に的を絞って編集したものだと思われる。

CANにとっての1975年は、2月から4月にかけて『ランデッド』を録音、1976年6月からは『フロウ・モーション』のレコーディングに入っている。つまりこの時期のCANからは——『スーン・オーヴァー・ババルーマ』までの宙に浮く流動体のような感覚を残しつつ、異国情緒を取り入れながら彼らにしたらロック・バンド然とした『ランデッド』でのアプローチと、レゲエ/ダブ(そしてディスコ)を大胆に取り入れた『フロウ・モーション』での展開をほのめかすという、この時代ならではの演奏が聴けるわけだ。

とくに今回は、反復とその変化を楽しむことができる。全4曲あるうちの4曲目では、ジャマイカ音楽からの影響が明白なリズムにはじまっているが、途中で入るミヒャエル・カローリのギターが曲を別の次元にもっていく。3曲目ではCAN流のファンクを披露しつつも、シュミットのシンセサイザーが入ると曲は抽象化されてスペーシーに展開する。1曲目と2曲目にも律動的なリズムの反復があって、ひらたく言えば躍動感のある、ダンサブルな音楽性へと向かっている。シューカイは『フロウ・モーション』を経てからは、関心が演奏よりもポスト・プロダクションに移行するので、これは、ベーシストとしての彼のほとんど最後のほうのパフォーマンスということになるのだろうか。ことにヤキ・リーヴェツァイトとの掛け合いは有機的で、まさにひとつの生命体の骨格を成している。

そう、間違いなく、CANそれ自体がひとつの生命体として、ここにうごめいているのだ。この感覚は、CANなきあとも継承されている。今年に入ってからも、ぼくはCANを感じる新世代のバンド・サウンドに出会っているのだが、たとえばその一例としてキャロラインがいる。ロンドンの20代によるこのバンドも、言うなればリーダー(中心)不在の民主的な演奏を意識しているようだし、いささか感傷的とはいえ、自由形式の音楽をやっている。グラスゴーのスティル・ハウス・プランツにいたっては、可能性にもとづいた実験精神という点においてCANに近い。

しかしながら、CANのように自らを限定せず、どこまでもおおらかで、面白いと思ったサウンドならどんなものでも取り入れていくようなバンドは、そうそういるわけではない。ひとつの決められた方向性を極めるのではなく、ごく自然に、流動的に変化することを好み、メンバーのひとりひとりが相互的に共鳴しながら(ときに格闘しながら)いろんな方角に開かれていくようなバンド、テクノロジーを頼りにするのではなく、自分たちのアイデアをもってサウンド工作の可能性を探索するバンド、そんな共同体は、いまも決して多くはないだろう。

ゆえにCANは今日でも古びることなく聴かれている。ミヒャエル・カローリが言うように、「自分がほかの命によって生かされていること」、そしてそれを知ること、それこそがCANから学べる究極の哲学なんだとぼくも思う。CANはたしかにロック・リスナーの耳穴をおっぴろげ、みんなの聴力を向上させたバンドだったが、この音楽から引き出せる本当に大切なことはまだ残っているのだ。

野田努

ALBUM REVIEWS

- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head/ Loula Yorke - Volta

- Actress - Statik

- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant

- High Llamas - Hey Panda

- The Stalin - Fish Inn - 40th Anniversary Edition -

- KRM & KMRU - Disconnect

- Cornelius - Ethereal Essence

- Kronos Quartet & Friends Meet Sun Ra - Outer Spaceways Incorporated

- Martha Skye Murphy - Um

- Mouchoir Étanche - Le Jazz Homme

- Taylor Deupree - Sti.ll

- John Cale - POPtical Illusion

- Amen Dunes - Death Jokes

- A. G. Cook - Britpop

- James Hoff - Shadows Lifted from Invisible Hands

DOMMUNE

DOMMUNE