ダブカズムのストライダとディジステップは、ブリストルを拠点に90年代からダブ/レゲエのシーンで活動してきた。世代的にはスミス&マイティの後輩、ピンチやペヴァラリストの先輩である。ストライダはセレクターとしてクラブやラジオで活躍。相棒のディジステップは楽曲のプロダクションを行うだけではなく、音楽学校で教鞭も握っているという。

グッド・バランスなコンビネーションは、ダブステップ世代のプロデューサーたちにも影響を与え、その交流からも数々の名曲が生まれた。ストライダの海賊ラジオを聴いてルーツについて学んだブリストルの若手チーム、ゴーゴン・サウンドのEPを、ダブカズムがまるまる再構築した『ザ・ヴァージョンズ』や、ふたりが生み出したアンセム“ヴィクトリー!”のマーラによるリミックスは、シーンにおける近年の名作だ。

ブリストルが素晴らしい音楽が生み続けるのは、もちろんそのユニークな環境も理由のひとつだろうけど、彼らのような、世代やスタイルを超えていけるセンスと姿勢を持ったミュージシャンたちによるところも大きい。今回お届けするインタヴューは、ブリストルにおけるダブ/レゲエやダブステップ黎明期の貴重な証言であるだけではなく、音楽と人との関わり方を再考させる言葉で溢れている。

2016年の2月、ダブカズムのふたりは初の日本ツアーを行い、“ヴィクトリー!”は合唱を巻き起こした。以下の取材は、ツアーも終盤に差し掛かった相模原公演でのリハーサルをぬって行われた。

Dubkasm /ダブカズム

DJ StrydaとDigistepによるイギリス、ブリストルを拠点に活動するレゲエ/ダブのユニット。15才の頃に地元ブリストルで体験したJah Shakaのセッションで人生を変えられ、サウンドシステム文化に没入していく。以降、20年以上に渡りトラック制作/ライヴ&DJ/ラジオ番組などでシーンに関わり続けている。そのトラックはJah Shaka、Aba Shanti-Iらのセッションでも常連で、昨年リリースの「Victory」はここ日本でもアンセムと化している。09年に発表したアルバム『Tranform I』は高い評価を受け、全編を地元の盟友ダブステッパーたちがリミックスしたアルバムも大きな話題となった。最近ではMalaやPinch、Gorgon Soundらとの交流も盛んで、ダブをキーとした幅広いシーンから厚い信頼を獲得している。2016年2月、待望の初来日を果たした。

Photo Credit: Naoki E-jima

1993年に事件が起こる。レコード屋へ行ったら、壁にジャー・シャカのイベント告知のポスターが貼ってあって、そりゃ行くしかないと思って会場に直行した。あれが人生初のサウンドシステム体験で、いま自分たちがやっていることの素地となっているのは間違いない。

■:初来日、おめでとうございます。まずは簡単に自己紹介をお願いします。

ディジステップ(Digistep以下、D):僕はディジステップで、隣のストラライダと一緒にダブカズムというユニットをやっている。人生のほとんどを音楽のプロデュースに捧げてきた。それが今回の来日に繋がったんだから、すごく誇りに思うよ。

ストライダ(Stryda以下、S):俺はストライダって名前で、ダブカズムのふたりのうちひとりを担当。もうひとりはベン(ディジステップ)。いままで訪れたことがない国の知らない街で、自分の音楽をやれて、とてもエキサイティングだ。

■:現在、ふたりともイングランドのブリストルを拠点に活動されています。どんなきっかけで音楽を作るようになったんですか? 以前のインタヴューで、ジャー・シャカのギグから大きな影響を受けたとおしゃっていました。

S:たしかにあの夜は自分たちのインスピレーションになったのは間違いない。OK、時系列をもっとさかのぼってみよう。俺とベンの出会いはお互いが生まれる前だ。妊婦のママさんクラブみたいなのがあったんだけど、そこで俺たちの母親が妊娠中に出会っているんだよ。それでお互いが生まれてから数日で顔を合わせていたらしい(笑)。だから文字通り、俺たちは生まれたときから友だちなんだよね。それで後ほど、偶然にも同じ音楽を好きになって、90年代には一緒に地元ブリストルのレコード屋巡りをしていた。ベンは特にダブのLPを集めるのに夢中になっていて、俺はどっちかっていうと、ダブの7インチと12インチにハマってた。で、1993年に事件が起こる。レコード屋へ行ったら、壁にジャー・シャカのイベント告知のポスターが貼ってあって、そりゃ行くしかないと思って会場に直行した。あれが人生初のサウンドシステム体験で、いま自分たちがやっていることの素地となっているのは間違いない。

■:93年というと、ジャングルやドラムンベースも当時のイングランドで大きなムーヴメントになっていたと思います。ダブやレゲエと並行して、それらのシーンにも興味はありましたか?

S:もちろん。あの時代をブリストルで過ごせたっていうのはラッキーだったね。街の規模が大きいわけじゃないから、周りには異なる音楽のスペシャリストたちがたくさんいて、いろいろ学べた。それに91年にマッシブ・アタックが『ブルー・ラインズ』を出して大きな存在になったときに、地元からあんな音楽が出てきてすごく興奮していたんだ。

ジャングルに出会ったときもよく覚えてるよ。ブリストルにも海賊ラジオがあって、特定の時間、特定の場所で電波をチューニングすれば、スピーカーから聴いたこともないアンダーグラウンド・ミュージックが流れてきていた。俺のお気に入りはルーツ系の番組だったけど、ラガの番組やジャングル、レイヴ系のものまであったからチェックしていた。もちろん、全部の番組がブリストルのDJによるものだ。ベン、やっぱあの環境は良かったよな?

D:間違いない。僕の場合はジャングルも聴いていたけど、もっと折衷的な音楽の聴き方をしていたね。もちろんダブはいつも自分のパッションの源だけど、幼いころから親父の故郷のブラジルの音楽にも慣れ親しんできた。ボサノヴァ、サンバ、ショリーニョ、ムジカ・ポプラール・ブラジレイラとかね。それと同時に音楽の技術的な側面にも興味があった。8歳ときに両親がヤマハのシンセサイザーDX11を買ってくれて、独学でプログラミングを勉強したよ。マニュアルには日本語も書いてあったのが印象的だったね(笑)。

■:当時、シンセサイザーを弾くことは一般的だったんですか?

D:必ずしもそうじゃなくて、ハイテクなものだって見なされていた。だから、自分をクリエイティヴな方向に導いてくれた両親には感謝しきれないね。ダブカズムの初期の曲にはDX11で作られたものもある。シンセをやっていたせいもあって、実験的な電子音楽も当時から聴いていて、エイフェックス・ツインももちろん通ったし、ザ・フューチャー・サウンド・オブ・ロンドンやオーブが大好きだった。そこで得た経験は、いまもプロダクションに欠かせないね。当時からテープレコーダーをタンスの上に乗せて録音してたよ(笑)。昔からダブも制作していて、作った曲をストライダに聴かせてフィードバックを貰うことも、そのときからの習慣だね。

■:お互いずっとご近所に住んでいたんですか?

S:いや、そんなわけでもないよ。学校もいつも同じだったわけじゃないし、お互い違った友人付き合いもあったけど、週末はほぼ一緒に音楽をやっていたって感じだ。

D:一緒に休日を過ごしたりね(笑)。

S:そうそう(笑)。ベンが言ったように、彼はかなり初期の頃からベーシックなダブ・トラックを作っていたんだけど、僕はそれを聴かせてもらっていた。まだ当時は曲を聴かせ合うフォーマットはカセットで、ウォークマンで歩きながらよく聴いていたな(笑)。もちろん会ったときに口頭で感想を伝えたりもしたけど、たまに手紙で意見を言ったりもした。「このベースがヤバい!」とかそんなことだったけどね(笑)。

D:スネイル・メール(注:ハガキなどの時間がかかる伝達手段)でそんなことを言っていた時代もあったね(笑)。

■:僕は若手のミュージシャンにインタヴューをすることが多いのですが、彼らの多くはスマホを使って、曲のやりとりは大体ネットを経由して行っています。少なくとも手紙を使って音楽のやり取りしたことがある人には会ったことがありません(笑)。当時はいまほどコンピュータも普及していたわけではなかったと思いますが、そのような環境を振り返ってみてどう思いますか?

S:まぁ、オールド・スタイルだったよね(笑)。90年代はコンピュータを取り入れたりはしていなかったから、プロダクションにそれなりの時間を要したけど、その分感じられる成果も大きかった。いまはテクノロジーが進歩して、プロダクションそのものだけではなくて、いま言ったように、それを取り巻く環境も大きく変わったのは事実だ。でも当時俺たちがやっていたことには、「効率の良さ」の一点には収まりきらないものがあると思うんだ。カセットに曲を焼いて、ラベルを貼って、誰かに送ること。それからサウンドシステムのイベントで、素晴らしいシンガーに実際に会って、デモテープを交換して、次のセッションに繋げること。時間はかかるけど、そうやって音楽だけじゃなくて、友だちのサークルもできていったわけだ。予想外の出会いも多かった気がするし、そうしてできた繋がりって長続きするもんなんだよ。

D: 90年代のエディット作業っていまとは比べものにならないくらい面倒なものだった。いまは音源がソフトになっているけど、前はひとつひとつのハード音源の使い方を覚えるところからはじめきゃいかなかったからね。一個一個の機材をつなげて、それに対応するMIDIのコントロール・ナンバーとパラメーターを割り振って……。それからいまみたいに、機材の動作を完璧にコントロールすることができなかったから、良い意味では偶然性が生まれたし、生のダブ・ミックスの醍醐味も大きかった。まぁ、逆に言えば機材の動作を記録するのが難しいってことなんだけどね。でもいまは、オートメーション機能を使えば、エフェクトのノブの細かい動きでさえも完璧に再現できて、操作がかなり簡略化されている。というか、昔の経験があったから簡単に見えるんだろうね。90年代にハードに慣れ親しんだことによって、いまみたいなデジタル機材が多い環境でも、機材の動きを把握できていることは間違いないし、コンピュータを併用しつつ、いかに偶発的なことをするかという姿勢も身に付いたのは間違いない。いまでもハードを使ってライヴ・ミックスができる環境は整えてあるからね。

■:さきほどおっしゃったブリストル・シーンの良い意味での狭さは、現在にも引き継がれていて、カーン&ニークといった若い世代のプロデューサーたちとも交流する機会が多いと思います。「デジタル・ネイティヴ」とも呼ばれる世代と話していてギャップを感じることはありませんか?

D:テクノロジーの面で言えば、ギャップを感じることは多々あるよ。僕はシーケンサーにアタリのSTeを使っているんだけど、これには文字通りシーケンサー機能しかついていないから、外部の音源と繋げる必要がある。でもいまって、シーケンサーとソフト・シンセが一緒になっているのが当たり前でしょ? だからそれについて説明すると驚かれたりするね(笑)。

S:でも次世代と繋がるのはかなり面白いよ。俺たちだって、ルーツのシーンでは若手だったけど、成長して先輩格のプレイヤーたちと交流や、彼らのリミックスの作業を通して、知識を増やしていったわけだ。そういう立場にいまの自分たちがいればいいんだけど(笑)。

D:真のミュージシャンやプロデューサーになるためには、常に新しいことに心を開いていなきゃいけない。それまでの経験の有無に限らずにね。じゃなきゃ、音楽的にも人間的にもフレッシュでいることなんてできないよね。だから若い世代にも謙虚に接するべきだと思う。

[[SplitPage]]大量のダブプレートを用いたマーラのプレイや、ポークスのMCを見ていて、完全にピンときたよ。「これは自分たちが携わってきたサウンドシステム・カルチャーの一部だ」ってね。

■:僕がダブカズムを知ったきっかけは、ダブステップのプロデューサーたちも参加していたリミックス・シリーズ、『Transform I – Remixed』でした。2000年代初期にダブステップが出てきたとき、あなたたちはどのように反応したのでしょうか?

S:たしか2004年から2009年の間、ベンはまだブラジルに住んでいたんだよな。俺はブリストルにいたから、ダブステップが現れた瞬間をしっかり目撃することができた。もともとプロデューサーのピンチとは友だちだったんだけど、彼に誘われてイベントによく行っていたよ。あれは彼のイベント、サブローデッドだったかな。とにかく小さいハコだったんだけど、マーラとサージェント・ポークスも出ていて、禁煙法が施工される前だったからクサを吸っているやつも多かった。そんなダークな空間で、大量のダブプレートを用いたマーラのプレイや、ポークスのMCを見ていて、完全にピンときたよ。「これは自分たちが携わってきたサウンドシステム・カルチャーの一部だ」ってね。ダブステップのサウンドは多様だから、レゲエと音楽的にまったく同じだとは言わないけど、文化的な意味ではレゲエ、そしてジャングルやドラムンベースの延長線上にあるのは間違いない。DJがいてMCがいて……、このスタイルはジャマイカに端を発するものだからね。それに、新しい音楽が生まれて、そこに若いやつらが踊りに来るのは、とても健全なことに思えた。

2007年にはピンチといっしょにティーチングス・イン・ダブというイベントを同じハコでやるようにもなった。あれはブリストルのシーンにとってかなり重要なことだったと思う。あの当時はダブステップ目当てにクラブへ行く人が多かったんだけど、俺たちのイベントは2階構造になっていて、上の階はダブステップのフロアで、下ではレゲエのルーツサウンドが流れていた。多分あの試みは初めてだったんじゃないかな。サウンドシステム・カルチャーという括りのなかで、ダブステップのルーツを提示したわけだ。その現場に来ていたのが、カーンとニークだったりしたんだよね。

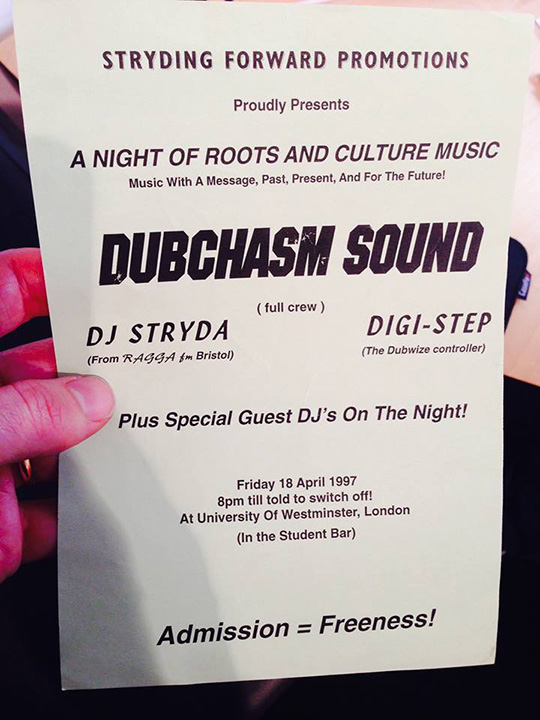

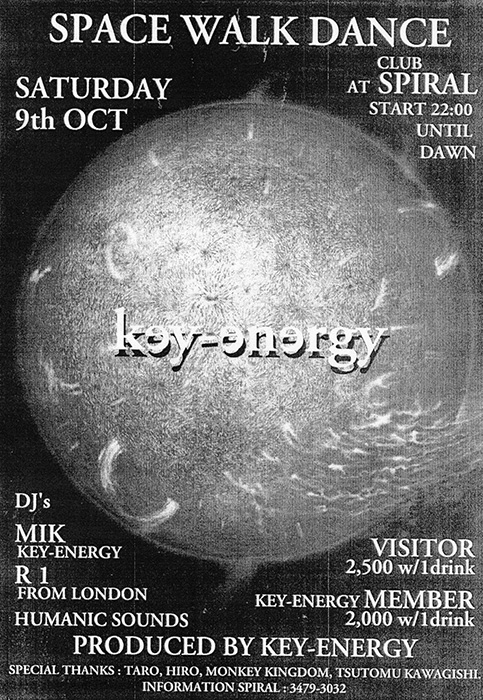

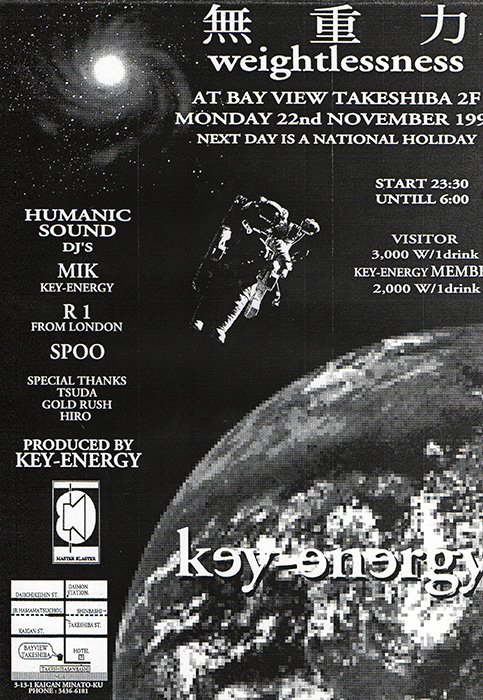

ティーチズ・イン・ダブのフライヤー。同クラブの別フロアではピンチ主催のイベント、サブローデッドが行われていた。

よく若い世代から、「ダブのBPMって何ですか?」って訊かれるんだけど、そんなものないよ(笑)。

D:音楽的には、低音を強調する点においてはレゲエやルーツに共通するよね。あえて違う部分を言えば、ダブステップのプロデューサーはテンポに縛られ過ぎているように思える。よく若い世代から、「ダブのBPMって何ですか?」って聞かれるんだけど、そんなものないよ(笑)。僕はブリストルにあるdBsミュージックという学校で音楽テクノロジーを教えていて、学生の多くはダブステップ的なアプローチをしてくるんだけど、彼らはジャンルのルーツであるダブに強い関心を示すんだ。僕はデジタル技術だけには収まらない方法、例えばミックスに外部の機材を使ったりするダブの手法を教えると、パソコンに慣れ親しんでいる学生たちでも、それを貪欲に吸収しようとする。ライヴだけではなくて、制作の現場でも次世代との繋がりできるのは嬉しいね。なかには「ダブプレートってどこでどうやったら切れるんですか?」って質問をしにくる学生もいて、デジタル時代のなかでもダブの手法は残ることは可能だって実感した。

S:90年代のブリストルにおけるジャングル・シーンについて補足すれば、ジャングルにダブやレゲエの影響を見ることはできたけど、その逆はほとんどなかったと思う。さっき言ったようなティーチングス・イン・ダブみたいなイベントもなかったからね。当時は各シーンがいまよりも分離していて、その状況を変えようという意味でも、俺たちはそれとは逆のベクトルへ進んで積極的に異なるものをミックスしようとしたわけだ。

■:いまよりもシーンに隔たりがあったのは驚きでした。では、ダブステップが現れる前は、おふたりはレゲエやダブのイベントにだけ出演していたんですか?

S:最初の頃はベンといっしょにプレイすることはあんまりなかったんだよね。ベンは勉強のためにロンドンに住んでいたし、そのあとにはブラジルにしばらく引っ越していたからさ。だからふたりで頻繁にツアーをするようになったのは、2009年以降なんだ。だから2000年代の最初の頃は、俺はストライダ名義でダブのセッションに出ることが多かったよ。それから当時はブレイクビーツのシーンもあったりして、そういうイベントでプレイしていた。

■:最初にふたりでやったライヴを覚えていますか?

D:初めてのショーは、僕の通っていた大学でのライヴだったよね? 98年頃のことだ。ストライダはその頃、僕に会いにロンドンによく来ていてね。会場は大学の学生バーだった。誰もダブのセッションがはじまるなんて予想していなかったな(笑)。シンセやサイレン装置をバーのテーブルの上に設置して、サムはテープを準備していた。

S:そうそう(笑)。それでロンドンから帰ってきてから、俺はそのライヴの録音をブリストルの海賊ラジオで流したんだ(笑)。それを聴いたヤツからは「お前はロンドンを完全に自分たちのモノにしてるな!」って言われたくらい、その録音はヴァイブスを捉えていた。たぶん、あれが学生バーでのライヴだったってことは気づかれなかったんじゃないかな(笑)。

■:そのときはいまと全く同じスタイルでライヴをやっていたんですか?

S:俺は曲を流してベンがサックスを吹いていたから、いまとあんまり変わらないよ。

D:その時もさっき話したヤマハのDXを使っていたね。

大学で行われたライヴのフライヤー。当時はダブチャズム名義で活動していた。本人たちのフェイスブック・ページより。

(海賊ラジオは)イリーガルな行為だから、アンテナやレコードを常に隠していなきゃいけないし、おまけに放送場所も変えなきゃいけない。でもそこまでして、アンダーグラウンドな音楽が流れるプラットフォームを作る価値はあったね。

■:DJに合わせてサックスを吹くというアイディアはどう生まれたのでしょうか?

S:俺はもともとストライダとして、レゲエのセレクターをやっていたから、マイクを使うことには慣れていた。厳密なミックスをするわけではないから自分のことはDJとは呼べないかな(笑)。このスタイルでライヴをするのは、かなり自然な成り行きだった。

ベンはサックスだけじゃなくて、ギターを入れたり、エフェクトを使ったり、当時からいろいろやっていたよ。でもライヴでそのスタイルになったのは、かなり自然なものだった。それから俺たちの名前がダブカズムなように、ダブ、つまり7インチで言うならB面のヴォーカルが入っていない曲にフォーカスをしているから、ベンがメロディを作る余地があることも大きいかもしれないな。

■:ディジステップさんは自身のプレイにおいて、即興性をどのように表現していますか?

D:メインのメロディを別にすれば、すべて即興だね。僕は昔から耳コピを通して音楽を習得してきた。幼い頃はお母さんが弾くピアノを聴いて、メロディを作る練習をしていてね。だから流れている曲のキーに対して、自分で要素を付け足すのは早いうちから習慣化されているんだ。いまでもその延長線上でサムとセッションをしている。

S:90年代にロンドンの伝説的なダブ・セッション、ブリクストン・レックに出たことがあってね。そのオペレーターであるアバ・シャンティアイ(Aba Shanti-I)のセットにベンはサックスで参加していた。ものすごく凶暴なサウンドシステムであるにも関わらず、ベンはちゃんとキーを拾ってプレイできていたんだよ(笑)。ハードなダブに合わせてスウィートに吹けるのが、彼の素晴らしいところだと思う。

D:シャンティアイのバンドでもプレイすることがあったんだけど、ものすごい体験だったよ。正しいフィーリングで吹くにはどうするのか、どう即興するのか、プレイ中何を聴くべきなのか、とても勉強になった。レゲエのプレイではかなり具体的なイントネーションが求められるからね。

■:ストライダさんは地元のブリストルをベースにしたラジオ番組『サファラーズ・チョイス・ショー』でも活躍されています。

S:『サファラーズ・チョイス・ショー』は1996年に、ラガFMっていうところから放送を開始して、それからパッションFM、サブFMに移動して、いまはオンラインで聴ける。ブリストルという街でラジオを長く続けるにはどうすればいいのかって考えながら続けているよ。

■:海賊ラジオもやっていたということは、放送に必要なアンテナなども持っていたんですか?

S:もちろん! あれはエキサイティングな体験だったよ(笑)。イリーガルな行為だから、アンテナやレコードを常に隠していなきゃいけないからさ。おまけに放送場所も変えなきゃいけない。でもそこまでして、アンダーグラウンドな音楽が流れるプラットフォームを作る価値はあったね。そのリスナーがカーンだったりして、彼はダブやレゲエについて勉強になったと言っていた。次の世代に音楽を伝える役割も果たしていたわけだ。いまでは世界規模で配信ができるわけだけど、ローカルにおいても海賊ラジオの存在は重要だと思う。でも『サファラーズ・チョイス・ショー』がオンラインで聴けるようになって、俺のリスナーが増えたことは間違いないし、それはすごいことだ。ブリストルと世界が繋がったってことでもあるからね。

■:2013年にリリースされた“ヴィクトリー!”は、今回の来日公演でもオーディエンスの合唱が起きていたように、大きなヒットとなりました。2015年にはマーラによるリミックスも話題になりましたが、どのような経緯で彼のリミックスを出すことになったんですか?

S:ベルギーでショーをしたときに、マーラと偶然出くわしたことがあってね。同じユーロ・スターに乗っていた。俺たちダブカズムはベルギーへ向かっていて、彼は自宅のあるブリュッセルに帰る途中だった(笑)。その前にもクラブで話したことがあったんだけど、そのときは音が大きかったらちゃんと話すことができなかったから、初めて真剣にいろいろ話すことができたんだ。それですごく共感してね。俺もマーラも子供がいるから、音楽の話もしたけど、主に子育てについて語り合っていたよ(笑)。そういう友人関係からスタートして、いっしょにセッションをするようになった。“ヴィクトリー!”のリミックスを誰かに依頼しようと考えていたんだけど、マーラは理想的な人物だった。レゲエのバックグラウンドもあるし、俺は個人的に彼をダブステステップのジャー・シャカだと思っている。それでリミックスを依頼した。マーラがリミックスするのはすごくレアだから、上手くいかないかもって思ったりもしたんだけど、依頼していたら1年後に曲がフルで送られてきて、嬉しかったね。マーラに限らず、リミックスで再解釈されるっていうのは面白い体験なんだけどさ。彼のレーベル〈ディープ・メディ〉のファミリーたちともパーティで知り合えて、とてもエキサイティングな関係だよ。

Victory - Dubkasm (Mala Remix)

■:それでは最後に、日本のオーディエンスにコメントをお願いします。

D:日本の文化や出会ったものにすごく愛着を感じている。訪れた場所と、そこで活動するミュージシャンたちも素晴らしくて尊敬しているよ。これなでいろんな場所を回ってきたけれど、日本はそのなかでもかなりユニークだね。自分たちのツアーに関わってくれた人々、とくにBS0のクルーに感謝したい。こんなマジカル・キングダムに呼んでくれてありがとう(笑)。

S:好きな音楽を追っている人々の姿は、いつも俺にインスピレーションを与えてくれる。俺たちはブリストルで育ったから、あの街で起きていることはいたって自然なことなんだけど、日本に来てみたら、俺たちの活動やブリストルのシーンはすごく固有なんだって気づかされた。自分たちのやってきたことを、こういう形で共有することができて大変嬉しいね。『おでんくん』から日本の家族まで、体験した文化すべてが素晴らしかった(笑)。これから先、何年もこの体験を思い出すことになると思う。ありがとう!

取材協力:BS0

Miss Red /Murder / Red Label

Miss Red /Murder / Red Label