2009年にはじまったノースサイド・フェスティヴァルは、SXSWのブルックリン版とも呼ばれている。ブルックリンのノースサイド(グリーンポイント、ウィリアムバーグ、ブッシュウィック)で行われ、これまでもこの連載でも何度かカヴァーしてきた。

10年目に突入した今回は、イノヴェーション(革新)と音楽に的を絞り、300のバンド、200のスピーカーがライヴ会場からクラブ、教会からルーフトップ、ピザ屋およびブティック・ホテルなどに集まり、朝から晩までの4日間に渡るショーケースが催された。

Near Northside festival hub

Innovation panel @wythe hotel

2018年のイノベーション・テーマは「未来を作る」。この先5年後の世界を変えるであろう、スタートアップの設立者、起業家、デザイナー、ジャーナリスト、マーケッターなどがパネル・ディスカッション、ワークショップ、ネットワーキングなどを通し、未来について熱く語った。

登場したのは、imre (マーケッター)、バズ・フィード(メディア)、ディリー・モーション(VR)、メール・チンプ(メディア)、ニュー・ミュージアム( メディア)、パイオニア・ワークス(メディア)、レベッカ・ミンコフ(デザイナー)、ルークズ・ロブスター(フード)など。WWEBD? (what would earnest brands do?/真剣なブランドは何をするか?)という主題について、経験や物語などを通して語る。ブランドの力や自分のケースなどを例に出し、ブランドに必要な物をアドバイスするという。スピーカーとモデレーターも真剣勝負で、人気パネルは立ち見もあったほど。ちなみにイノベーション・パスは$599。

Innovation panel @williamsburg hotel

昼間にイノベーションが行われ、その後に音楽プログラムがはじまる。今年のハイライトはリズ・フェア、ルー・バロウ、パーケケイ・コーツ、ピスド・ジーン、スネイル・メール、ディア・フーフという、90年代に活躍したバンドが目立った。地元の若いバンドは、ブッシュウィックのアルファヴィル、リトルスキップに集中していた。野外コンサートは今年はなかったが、パーケット・コーツとエチオピアのハイル・マージアが出演する3階建てのボート・クルーズが追加された。時代はファンシーである。

Thu June 7 th

Corridor

Lionlimb

Snail mail

@ Music hall of Williamsburg

Lau Barlow

@knitting factory

NNA tapes showcase:

Erica Eso

Tredici Bacci

@ Union pool

Fri June 8th

NNA tapes showcase:

Jake Meginsky

Marilu Donovan

Lea Bertucci

@ Film noir

Sat June 9th

Brooklyn vegan showcase:

Deerhoof

Protomartyr

@ Elsewhere

Wharf cat showcase:

Honey

The Sediment club

Bush tetras

@ El Cortez

木曜日は8時ごろリズ・フェアーに行った(彼女の出番は9時30分)が、2ブロックほど長ーい行列があるのを見て早速諦める。隣のミュージック・ホールでコリドーとライオン・リムを見る。モントリオールのコリドーは初NYショーで、ジャングリーな勢いを買う。ブッシュウィックにミスター・ツインシスターやピル、フューチャー・パンクスなどを見に行きたかったが、時間を考えると無理だと諦め、代わりに近所の会場をはしごした。

スネイル・メールに戻ると、会場はぎゅうぎゅうになっていた。この日は彼女のニュー・アルバム『Lush』の発売日。白いTシャツに黒のテイパーパンツ、スニーカーだけなのに、超可愛い! 彼女の唸るような声は特徴的で、ぴょんぴょん飛び跳ねながら、なんでも大げさに反応するオーディエンスに「クレイジー」と言っていた。その後ルー・バーロウの弾き語りを見て、NNA tapesのショーケースに行く。ライアン・パワーとカルベルスは見逃したが、エリカ・エソとトレディシ・バッチを見た。

Snail mail @MHOW

エリカ・エソは、アートポップ、シンセ・アンサンブル、ギターレスの現代的R&B、クラウトロックなどを織り交ぜた白人男子と黒人女子のツイン・ヴォーカルがシンクロする、新しい試みだった。

トレディシ・バッチ(13 kissesの意味)は、トランペット、サックス、オーボエ、3ヴァイオリン、キーボード、ドラム、ヴォーカル、フルート、ベース、ギター兼指揮者の14人編成のオーケストラ・バンドで60、70年代の、イタリアン・ポップ・カルチャーに影響されている。フロントマンのサイモンはスツールに立ち、みんなを指揮しながらギターを弾き、オーディエンスを盛り上げ、ひとり何役もこなしていた。彼のハイパーぶりも凄いが、ついてくるバンドも凄い。必死にページをめくっていたし、ヴォーカルの女の子は、すましているのにオペラ歌手のような声量だった。

Erica Eso @ union pool

Toby from NNA Tapes

Tredici Bacci @union pool

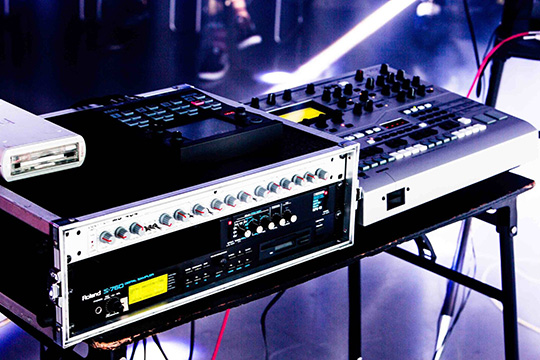

金曜日、2日目のNNA tapesショーケースは、「新しい音楽と映画が出会うところ」というテーマで、ミュージシャンとヴィジュアル・アーティストがコラボする試みだった。会場は映画館。ジェイク・メギンスキーは、ボディ/ヘッドのビル・ナースともコラボレートするエレクトロ・アーティストで、宇宙感のある映像をバックにメアリール・ドノヴァン(of LEYA)は、アニメーションをバックにハープを演奏。リー・バーチューチは、自然の風景をフィーチャーした映像をバックに天井も使い、サックス、エレクトロニックを駆使し、ムーディなサウンドトラックを醸し出していた。映像を見ながら音楽を聞くと、第六感が澄まされるようだ。可能性はまだまだある。

NNA Tapes merch

最終日は、写真でお世話になっているブルックリン・ヴィーガンのショーケースにディアフーフ、プロトマーダー(Protomartyr)を見にいった。ディアフーフは、ドラムの凄腕感とヴォーカルの可愛いさのミスマッチ感が良い塩梅で、全体的にロックしていてとても良かった。プロトマルターはナショナルみたいで、ごつい男子のファンが多かった。

Deerhoof @elsewhere

それから近くの会場に、硬派なバンドが多いワーフキャット・ショーケースを見にいく。ハニーは見逃したが、セディメント・クラブは無慈悲なランドスケープを、幅広く、残酷にギターで表現していた。ブッシュ・テトラス、NYのニューウェイヴのアイコンが、10年ぶりにEPをリリースした。タンクトップ姿のシンシア嬢は、年はとったがアイコンぶりは健在。80年代CBGB時代のオーディエンスとワーフ・キャットのミレニアム・オーディエンスが、同じバンドをシェアできるのはさすが。

その後アルファビルに行くが、シグナルというバンドを見て、すぐに出てきた。この辺(ブッシュウィック)に来ると、ノースサイドの一環であるが、バッジを持っている人はほとんどいない。

The sediment club @el Cortez

今年はハブがマカレン・パークからウィリアム・ヴェール・ホテルに移動し、会場もブッシュウィックやリッジウッドが増えた(ノースサイドからイーストサイドに)。日本にも進出したwe workは、ノースサイドのスポンサーであり、ウィリアムスバーグのロケーションをオープンすることもあり、この期間だけイノベーションのバッジホルダーにフリーでデスクを提供していた。

ハブにもデスクがあり、コーヒー、ナチュラルジュース、エナジーバー、洋服ブランド、ヘッドホンなどのお試しコーナーもある。ウィリアムスバーグ・ホテル、ワイス・ホテル、ウィリアム・ヴェールの3つのホテルを行き来し、合間に原稿を書く。ノースサイドの拠点は、豪華なブティック・ホテルが次々とできているウィリアムスバーグ。高級化は止まらず、それに応じてフェスが変化し、イノヴェーションが大半を占めるようになった。時代はデジタルを駆使し、いかにブランドをソーシャル・メディアで爆発させるかで、音楽のヘッドライナーも懐かしい名前が多かったが、若いブルックリンのインディ・バンドたちはDIYスペースで夜な夜な音楽をかき鳴らし、「ノースサイド・サックス」と言いながら別のシーンを創っている。とはいえ、こういうバンドなどを含めてすべて巻き込むノースサイドの力こそが、いわゆるブランド力ってものなのかもしれない。

Yoko Sawai

6/10/2018