スウェーデンのマーカス・ヘンリクソン、札幌の Kuniyuki Takahashi、そして昨年『ASTRAL DUB WORX』を発表したした東京の J.A.K.A.M. (JUZU a.k.a. MOOCHY) によるコラボ・プロジェクト、MYSTICS がアルバムをリリースする。

なんでも、「共通する神秘主義的な思考、センスが音楽の中で爆発し、化学変化が起こ」ったそうで、ハウスを基礎にしつつ、尺八や箏、アラビック・ヴァイオリンなどをフィーチャーしたディープな一作に仕上がっているようだ。ダブミックスは内田直之。神秘的な音楽旅行を体験しよう。

Marcus Henriksson a.k.a. Minilogue/Son Kite x Kuniyuki Takahashi x J.A.K.A.M. (JUZU a.k.a. MOOCHY) による大型ユニットの誕生、その名も MYSTICS

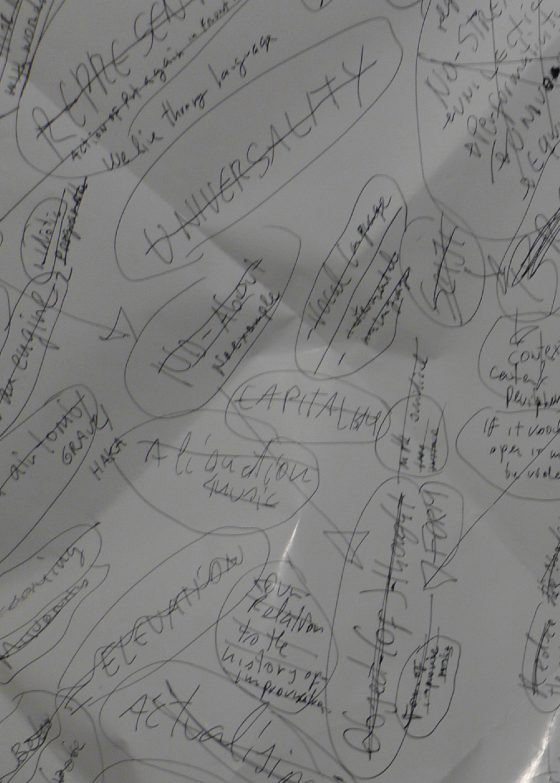

国境や言葉を越え響き合う三者三様の感性と情熱、古代から続く五行思想(水、金、地、火、木 5つの元素)をもとに制作されたデビューアルバム『5 ELEMENTS』は、尺八、箏、アラビック・ヴァイオリンといった、生楽器を奏でる演奏者たちによる音色と織りなすハーモニーは、内田直之によるダブミックスも加えられ、現代的テクノ的音響とレゲエ的な音響が交錯し、ディープハウス~テクノをベースにしながらもジャンルカテゴライズが不可能な独創的なサウンドを作り出すことに成功。現在の混迷する世界情勢、そして音楽シーンに一筋のインスピレーションという光を与えることになるだろう、新時代のエレクトロニック・ワールド・ミュージックの重要な作品がここに完成した!!

『5 ELEMENT』=五大の元素。(水、金、地、火、木)といった宇宙を構成する5つの要素が、各々の曲のタイトルに命名された MYSTICS のサウンドは、奥底に眠っている勘が覚醒し始めるから不思議である。

BPMは多少上げ目の110前後。止まってはいられない、だけど早まってもいけない、大地を感じる前向きなビートと、音階とともに舞う各々のメロディは優しく繊細でありながら、芯のある強さを持つ。探究心に満ち溢れたサウンドの矛先は、いい感じに私たちをサウンドジャーニー(旅)に導いてくれるのではないだろうか。

クラシックとモダンが融合し、過去から現在を通過して、地球の時間軸で未来へと繋がる生命あるエレクトロニック・サウンド。それが MYSTICS の放つ音世界だ!

MYSTICS『5 ELEMENTS』

https://www.nxs.jp/label_content/koko-0085.html

CD/デジタル 2021年4月14日発売 (KOKO-085)

¥2,200(税込)

●アーティスト : MYSTICS (ミスティックス)

●タイトル : 5 ELEMENTS (ファイヴ エレメンツ)

●レーベル名 : CROSSPOINT

●品番 : KOKO-085 (CD/Digital)

●ジャンル : ワールド ハウス ダブ テクノ グローバルベース

*今作品は今年2021年夏にヴァイナルとしてもリリースされます。(カタログ番号KOKO-086)

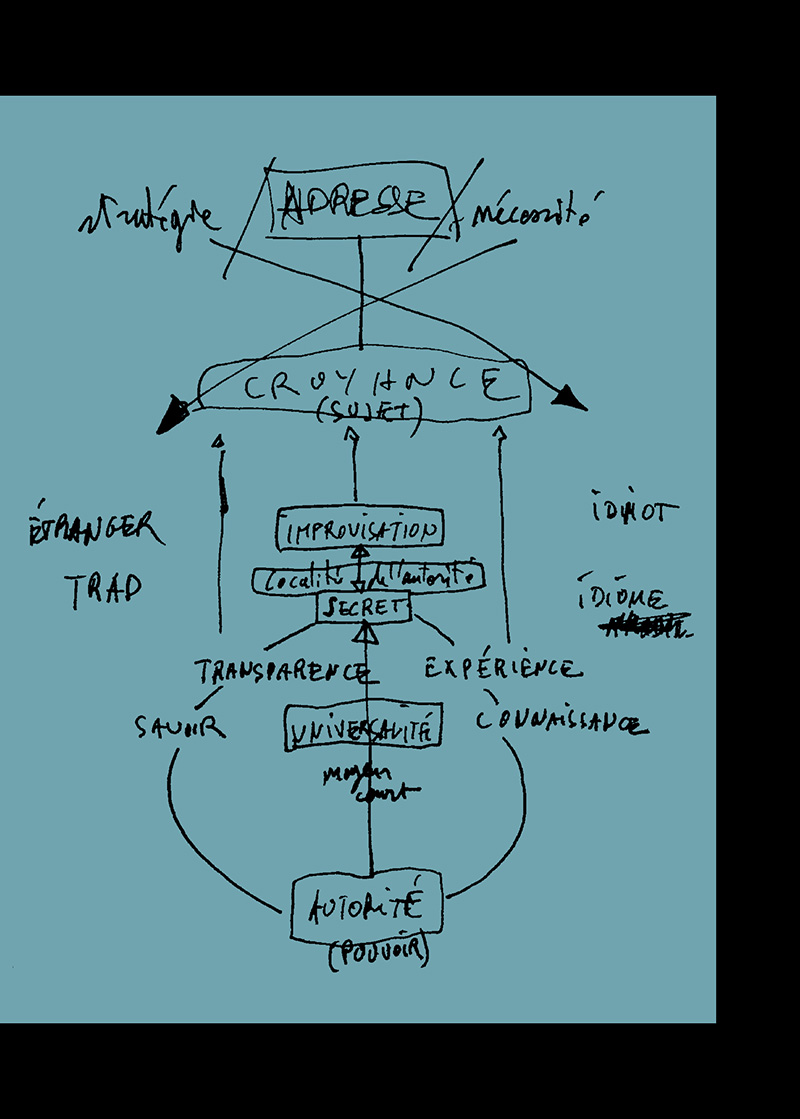

●J.A.K.A.M. による制作解説

2018年末、Marcus が JAKAM の音源を共通の友人から聴かされ、その後自らヴァイナルやCDまで買ってくれ、何か一緒にやりたいという話をされ、代官山 UNIT にて行われた Kuniyuki 氏とのセッションを聴きに行った事からこの動きは始まっていた。まずはその日のセッション音源を送ってもらい、それを僕が編集・加工し、2人に聞かせ、その音源を試しにイスラエルのレーベル、MalkaTuti に送ると即2019年1月にリリースが決まった。そして2019年6月再びギグの為に来日した Marcus と吉祥寺のスタジオで2人のセッションが本格的に始まる。まずこちらから五行、(水金地火木)をテーマに作ってみるのはどうか? という提案をし、2人の中で共通する神秘主義的な思考、センスが音楽の中で爆発し、化学変化が起こる。翌日から僕の長年の友人であり、素晴らしい演奏者、エンジニアを Marcus に紹介し、演奏を加えてもらう。合計たった4日間の録音だったが、テーマ自体があらゆる人種、国籍、性別を問わないものだったのが幸いし、それぞれが想うそのエレメントをイメージし、演奏はとても明快だった。

その後遠距離の中、編集に入り、これにパーカッションを加えるなら、やはり Kuniyuki 氏がベストだろうと氏に相談すると、パーカッションに限らず、最終的にはマスタリングまで関わる正式メンバーとなる。そして2020年1月に未知なユニットにも関わらずライブに招聘され、現場で制作中の楽曲を披露すると、予想以上の反応からまた新たな動きが加勢され、現在の編成に繋がる。

その後、あいにくのコロナ騒動によって、海外でのライブのオファーなどはキャンセルになってしまったが、そのおかげでこのアルバムのクオリティーを上げることができたのは、まさに不幸中の幸いだった。個人的にも世界中を相手にしてきた2人との制作は自分のレベルを上げてくれるきっかけになり、この幸運な機会に感謝してる。

MYSTICS / 5 ELEMENTS 制作クレジット

1. Water 09:44

Violin : Kyoko Oikawa

Koto : Shinobu Eto

Shakuhachi : Kenji Ikegami

DUB EFX : Naoyuki Uchida

2. Metal 06:32

Violin : Kyoko Oikawa

Koto : Shinobu Eto

DUB EFX : Naoyuki Uchida

3. Ground 09:44

Shakuhachi : Kenji Ikegami

Violin : Kyoko Oikawa

DUB EFX : Naoyuki Uchida

4. Fire 08:12

Violin : Kyoko Oikawa

Koto : Shinobu Eto

DUB EFX : Naoyuki Uchida

5. Wood 12:40

Shakuhachi : Kenji Ikegami

DUB EFX : Naoyuki Uchida

Produced by MYSTICS

Marcus Henriksson : Synthesizer & Rhythm Machine

Kuniyuki Takahashi : Percussions, Synthesizer, Piano & Mastering

J.A.K.A.M. : Recording, Arrangement, Synthesizer, Percussions & MIX

Artwork : Orinotawashi

Photo : Chihiro Tanno

Design : sati.

Executive Produce : Hideki Natori (Zaigoo Inc./THAT IS GOOD)

Creative Stuff : Shinya Suzuki (Waon Productions)

https://www.nxs.jp/

ARTIST紹介

MYSTICS (Marcus Henriksson x Kuniyuki Takahashi x J.A.K.A.M.)

Marcus Henriksson x J.A.K.A.M. x Kuniyuki によるユニット Mystics。日本における音楽活動において精神面・音楽面も含め多大な影響を受けたと語るマーカスが、友人の勧めにより J.A.K.A.M. のヴァイナルに出会い、一聴して彼の大フ ァンとなったマーカスが共同での楽曲制作を申し出たのがきっかけとして制作が始まる。そして2011年muleより Koss x Henriksson x Mullaert 名義のアルバムをリリースしその後もセッションを積み重ね親交を深めてきた Kuniyuki をメンバーに加え、2020年1月に初のLiveを東京で経て、2021年アルバムが完成。三者三様の個性がぶつかり融合する、その世界観を楽しんで欲しい。

Marcus Henriksson

Minilogue や Son Kite としてもよく知られていて、日本でも絶大な人気を誇る Marcus Henriksson。Marcus は1993年にDJとして音楽のキャリアをスタート。1999年以来、Karl Axel Bissler、System 7、Mathew Jonson、Sebastian Mullaert などのミュージシャンともコラボレーションを重ね、6枚のアルバムと80枚以上のシングル、そして世界中をツアーしてきた。スタイルやトレンドに縛り付けられず、カラフル且つトライバル、そしてサイケデリックな彼独自のスタイルで今までに多くのファンを魅了してきた。デビュー以来長い間、ライブアクト・DJとして世界中のオーディエンスを魅了している MARCUS HENRIKSSON。日本にもSTARGATE、LABYRINTH 等でで何度となく来日しその都度大きな反響を呼んできた北欧トランスシーンの確立に影響を与えた一人である。盟友 Sebastian Mullaert とともに Minilogue/Son Kite として成功を収め、Cocoon, Mule and Wagon Repair などの名門レーベルからリリースした作品人気を博しシーンに影響を与えたが、 現在は活動を休止。現在はソロとして、音を通じ自己とのつながりを大切にしながら曲作りを行い、Home Records の運営するなど、 スウェーデンの南端の街、マルメから車で約一時間の深い森の中のスタジオで大地と宇宙の波動が融合したかのようなスピリチュアルでオーガ ニックかつシリアスな世界観を体感させる音楽を生み出している。常に Marcus 本人が初めて体感した野外パーティーでの衝撃を、という考えを軸とするDJセットは緻密に考えられたストーリーをもち魔法のようでありトランス体験ができるセット

であるといえよう。

Kuniyuki Takahashi

札幌を拠点に活動する Kuniyuki Takahashi。彼の音楽は、国境を問わず常に独特の世界観を持ち、世界各国のプロデューサー、DJから高い評価を得てい る。Joe Claussell 主宰 [Natural Resource] から自身のホームタウンであり、札 幌のクラブをトリビュートした曲「Precious Hall」をリリース、4Hero の Dego のレーベルのコンピ参加、Ananda Project の名曲「Cascades of Colour」のリミックス・リリースや、[Mule Musiq] よりシングル「Earth Beats」をリリースし、各DJから圧倒的な支持を得た。2006年よりファース トアルバム「We are Together」から現在まで数々のアルバムをリリースし、 2012年のアルバム「Feather World」でも過去のアルバムでも参加したジャズ ピアニストの板橋文夫や盟友 Henrik Schwarz も参加し、新境地へと進んだ。 近年は DJ Nature や Vakula などの海外アーティストとの共作や、DJ EMMA 氏 のプロジェクト "ACID CITY" のコンピレーションに収録されてる「Acid Air」はDJ Harvey、Gilles Peterson 等もプレイする。2017年、自身のルーツとな るニューウェーブなどを取り入れた Newwave Project による新しいアルバムをリリース。2018年はオランダの Music From Memory より80年代からの過去の未発表作品をリリース。また7月には Joe claussell のレーベルより「Precious Hall」のリリースから約16年の歳月を経て新曲をリリースした。近年はヨーロッパ、南アフリカ、ブラジル、メキシコ、カナダ等含め国内外でのliveも精力的に行い、即興性とダンスミュージックを融合した独自のスタイルで live を行う。

J.A.K.A.M. (JUZU a.k.a.MOOCHY)

東京出身。15歳からバンドとDJの活動を並行して始め、スケートボードを通して知り合ったメンバーで結成されたバンド EvilPowersMe の音源は、結成後すぐにアメリカのイラストレイター Pushead のレーベル等からリリースされる。DJとしてもその革新的でオリジナルなスタイルが一世を風靡し、瞬く間に国内外の巨大なフェスからアンダーグランドなパーティまで活動が展開される。ソロの楽曲制作としても米 Grand Royal からの Buffalo Daughter のリミックスを皮切りに、Boredoms 等のリミックス等メジャー、インディー問わず様々なレーベルからリリースされる。2003年にキューバで現地ミュージシャンとレコーディングツアーを敢行したのを皮切りに、その後世界各地で録音を重ね、新たな World Music の指針として、立ち上げたレーベル Crosspoint を始動。 音楽制作のみならず、映像作品、絵本や画集のプロデュース、2012年には野外フェス Ooneness Camp "縄文と再生" を企画するなど活動は多岐に渡るが、2015年から始まった怒濤の9ヶ月連続ヴァイナルリリースは大きな話題になり、その年末には4作目のアルバムをリリース、その影響でベルリン/イスラエルのレーベル Malka Tuti から新作がワールドワイドにリリースされる。2017年、DJ Tasaka との HIGHTIME Inc.、2018年、Nitro Microphone Underground の Macka-Chin と Part2Style の MaL とのユニット Zen Rydaz の活動もスタート。同年、J.A.K.A.M. 名義の楽曲がフランスのレーベル HardFist からアナログリリー スされた流れで3万人の巨大フェス Nuits Sonores Festival でのライブを皮切りにヨーロッパ、イスラエル等のDJツアーが敢行される。そして2019年、世界的な支持を受ける Minilogue/Son Kite の Marcus Henriksson と Kuniyuki とのユニッ ト MYSTICS の制作が始まり、2020年からいよいよ本格始動、待望のアルバムが近日リリースされるなど、そのオリジナルなヴィジョンがあらゆるジャンルをまたぎ、世界に広がっている。

ゲストミュージシャン

Kyoko Oikawa 及川景子

アラブ・オリエンタルヴァイオリニスト。 音楽の源流、魂の音楽をもとめ、たどり着いた中近東の音楽手法に傾倒。岡洋子氏にクラシック・ヴァイオリンを師事。チュニジアのベシール・セルミ氏、エジプトのアブド・ダーゲル氏およびサード・ムハンマド・ハサン氏に、アラブ・ヴァイオリン奏法とアラブ古典音楽理論を師事。全国各地でアラブ・中近東音楽の演奏、オリエンタルダンスと音楽のコラボレーション等で活躍する他、CD解説、各種レクチャー、DJやヒューマンビートボクサー との共演などで、オリエンタル音楽とヴァイオリンの表現の可能性を発信。近年は毎年、エジプト、チュニジア、モロッコ、フランス等に足を運び、研鑽と演奏の旅を重ねている。

Shinobu Eto 江藤しのぶ

生田流箏曲演奏家。幼少より、大叔母である初代米川敏子(文化功労者・人間国宝)、二代米川敏子に師事し、日本の伝統的な音楽である地歌箏曲(箏と三弦の演奏及び弾き歌いを行うジャンル)の演奏活動を行う。同時に現代的な創作・即興も行っている。1990年、敏典の名をゆるされる。NHK邦楽技能者育成会第48期卒業。2010年、平成22年度文化庁三曲新進演奏家研修事業修了。演奏会、舞踊会を中心に活動を行う。国立劇場主催公演、紀尾井ホール主催公演、NHKラジオ放送、CD、レコードの録音等、出演多数。2018年、海外での演奏活動を開始、米国NY州、Art Omiレジデント。2020年、The Swatch Art Peace Hotel(上海)、Headlands Center for the Arts(サンフランシスコ)レジデント選出。

https://shinobueto.com

KENJI IKEGAMI

地無し尺八製管師/演奏家。2004年頃より日本各地に古来から伝わる曲虚無尺八(古典本曲)をライフワークとして尺八を始める。その後虚無尺八を中心として、インプロビゼーションやドローンミュージック等原始的な手法を取り入れ、音源制作・トラックメーカーへの音源提供・演奏活動を行う。また2010年からよりオリジナルを求め、尺八製作を開始。8年の修行を経て2018年「池上銘地無し尺八」を立ち上げる。自然の響きに焦点をあて製作される池上銘は、濃密で有機的な倍音を生み出し、古典本曲演奏家に評価されている。現在、竹林をゼロから作るプロジェクトも始め、自然を通した音作りの幅を広げている。

Naoyuki Uchida (Dub Effects)

1990年代より、DRY & HEAVY の Dub Mixer として活動を開始。なんでも音楽好きが昂じて現在では Reggae、Dub のみならず、 Jazz から Hip Hop、 民謡から Techno、Hard Core から即興 Dub、その他諸々まで、Dub と Dance Music を基本としながら活動はジャンルの垣根を越えて多岐に渡る。首尾一貫して日本の Altenative Music を手がける。

Artwork

檻之汰鷲(Orinotawashi)

夫婦芸術家。身の回りにあるモノ・コトから着想し、そこにある素材で作品をつくる。「サバイバルアート」「生活芸術」などコンセプトを創造しながら、文化、歴史、環境、自然、人との出会い、あらゆるものをコラージュして、ペインティング、立体、インスタレーション、映像、建築、ライフスタイ ル、大地、文章、形式問わず表現している。著作「生きるための芸術-夫婦4 0歳を前に退職、芸術で生きていけるのか」、「漂流夫婦空き家暮らしで野 生に帰る-生きるための芸術2」の2冊を出版している。

https://orinotawashi.com/

sati.

独学にて学んだ技術を元に、04年より mule musiq のグラフィックデザインを担当する。手描き、レタリング、コラージュなど手法も様々に、音楽、ファ ッション、飲食関係などに提供。かつてから音楽イベントの主催も精力的に行い、後にVJや映像制作を手掛けることに。近年は絵描きとしての顔もみせる。

https://www.nxs.jp/

https://crosspointproception.bandcamp.com/

https://soundcloud.com/crosspoint-1

Jam City

Jam City