MOST READ

- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語

- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場

- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ

- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』

- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈

- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始

- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク

- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー

- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー

- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演

- Actress - Statik | アクトレス

- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター

- 小山田米呂

- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木

- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント

- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう

- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024

- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏

- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場

- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト

Home > Reviews > Album Reviews > Laurel Halo- Quarantine

ポスト・ヒプナゴジックの平野を垂直に駆ける才女、閃光のローレル・ヘイロー。方法といいセンスといい、じつに鮮やかで凛々しい。ベース・ミュージックの知性やストイシズムがぶつかりあう〈ハイパーダブ〉のようなレーベルにおいて、まったく鮮烈な戦果をおさめている。

デモを送ったところ〈ヒッポス・イン・タンクス〉よりも〈ハイパーダブ〉のほうが反応がよかったのだそうだが(『ele-king vol.6』竹内正太郎のインタヴュー記事参照)、どちらかといえば彼女の音は、ゲームスやジェイムス・フェラーロを擁し、チルウェイヴをへて瞑想化するインディ・ダンスの先端を掘削している前者に順接するから、この点〈ハイパーダブ〉は慧眼であった。ハイプ・ウィリアムスも両者にまたがる存在である。もちろん、ローレルも〈ヒッポス・イン・タンクス〉からは先に2枚のシングルをリリースしている。要するに、クラウド・ラップやトリルウェイヴのような、ビートを追求するシーンでさえも、多かれ少なかれチルウェイヴやヒプナゴジックという引力との綱引きのなかでスタイルを模索しているということだ。そして絶え間なく引き直されているその境界線上からこそ、刺激的な才能の輩出がつづいている。

ローレル・ヘイローのおもしろさもこうした混淆にある。おもいきってメディテーショナルでミニマルなトラック、ドローニングな音世界からゆっくりとビートをもちあげていくトラック、あるいはその逆の展開。"イヤーズ"などを指して「ビートがないですね」などと本人に言おうものなら、「ビートはそこにあるわ」と果てしないビート問答に陥ってしまうだろう。アンビエントな音響構築とビート感覚との間にはそのくらいの緊張関係がある。おそらくはここが彼女の音楽のコアだ。つめたく硬質に、理知的に、ローレルは両者の間合いを詰める。それでいて理という馬脚をほとんどあらわさないように、ひと刷毛、エモーションによる彩色をほどこす。"ライト+スペース"のラヴェルを思わせるようなコーラス・ワーク、"ホロデイ"など、グリッチーなノイズや引き伸ばされたような環境音を背景に鋭く挿入されるヴォーカル・パート、"エアシック"や"ザウ"などミニマルなピアニズムの異化作用、いずれも得がたいが、彼女の声を使ったアウトプットに、そのもっとも強い発色がある。

ポイントは歌がけっしてうまくないところだ。これはローレル・ヘイロー最大の萌えポイントでもあるが、同時に彼女の音が理知的であることの根本的な理由でもあるように思われる。はげしく加工され、断片がリフレインされ、それが巧妙に配置され、長いフレージングを歌いきるというようなことはない。ヘタというか、歌心というものから疎外されているというか、散文的な感性による韻文、運動が苦手な人間の運動......そうした不自由さとともに、それを客観して補うように、彼女の音楽は論理的なビルドアップをとげてきたのではないか。クラシックの教養や修養さえあるアーティストだが、この1点の可憐な欠如のために、より高い音楽性が引き寄せられているような印象があり、筆者にはそこもまた魅力に思われる。

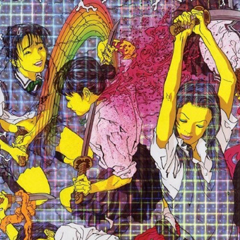

ファースト・アルバムのジャケットが会田誠とは豪華だが、ピッチフォークによるインタヴューを読むかぎり、この『切腹女子高生』(数パターンある彩色のうち2002年のものと思われる)が、血しぶきや内蔵のイメージでしか、あるいは殺人や少女という意味でしかとらえれられていないことをやや残念に思った。「殺人」ではなく「切腹」、「少女」ではなく「女子高生」なのだ。血しぶきの浮世絵のようなタッチや、若仲を思わせる格子のパターンの援用には、海外の人間とて日本へのエキゾチックなまなざしを向けるだろう。しかし制服やルーズソックスのニュアンス、彼女たちの笑みについてまでは伝わらなかったようだ。それには援交やまったり革命(宮台真司)といった概念までをカヴァーする必要があるだろうから。殺しによっていきいきとしているのではない。そんなことで生の意味やよろこびをえられると考えることが難しくなったから笑っているのだ。彼女らの背景にある成熟社会、日本。さらには戦後という時間を歪みとして意識し、引きずってきた国の両義的な果実としてのマンガ・アニメ的表象。浮世絵や若仲もそこではとても批評的な意味をおびている。ローレルには、これが作者が意図的に断片化してつなぎあわせた、ふるいコミックのようにみえたそうだ。そして、それはサンプリング・ミュージックが、対象のなかにもともと隠されていたかがやきを見つけ出す作業であることと似ている、とも述べている。よってこの作品の使用について深く考える必要はなさそうである。なんてクールなライオット・ガールたちなのかしら、といった程度なのかもしれない。

橋元優歩

ALBUM REVIEWS

- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head/ Loula Yorke - Volta

- Actress - Statik

- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant

- High Llamas - Hey Panda

- The Stalin - Fish Inn - 40th Anniversary Edition -

- KRM & KMRU - Disconnect

- Cornelius - Ethereal Essence

- Kronos Quartet & Friends Meet Sun Ra - Outer Spaceways Incorporated

- Martha Skye Murphy - Um

- Mouchoir Étanche - Le Jazz Homme

- Taylor Deupree - Sti.ll

- John Cale - POPtical Illusion

- Amen Dunes - Death Jokes

- A. G. Cook - Britpop

- James Hoff - Shadows Lifted from Invisible Hands

DOMMUNE

DOMMUNE