MOST READ

- The Jesus And Mary Chain - Glasgow Eyes | ジーザス・アンド・メリー・チェイン

- Free Soul ──コンピ・シリーズ30周年を記念し30種類のTシャツが発売

- interview with Keiji Haino 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第2回

- Beyoncé - Cowboy Carter | ビヨンセ

- CAN ——お次はバンドの後期、1977年のライヴをパッケージ!

- Columns ♯5:いまブルース・スプリングスティーンを聴く

- interview with Keiji Haino 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第1回 | 「エレクトリック・ピュアランドと水谷孝」そして「ダムハウス」について

- interview with Toru Hashimoto 選曲家人生30年、山あり谷ありの来し方を振り返る | ──橋本徹、インタヴュー

- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈

- 壊れかけのテープレコーダーズ - 楽園から遠く離れて | HALF-BROKEN TAPERECORDS

- Jlin - Akoma | ジェイリン

- 『成功したオタク』 -

- まだ名前のない、日本のポスト・クラウド・ラップの現在地 -

- interview with Mount Kimbie ロック・バンドになったマウント・キンビーが踏み出す新たな一歩

- exclusive JEFF MILLS ✖︎ JUN TOGAWA 「スパイラルというものに僕は関心があるんです。地球が回っているように、太陽系も回っているし、銀河系も回っているし……」 | 対談:ジェフ・ミルズ × 戸川純「THE TRIP -Enter The Black Hole- 」

- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場

- Bingo Fury - Bats Feet For A Widow | ビンゴ・フューリー

- みんなのきもち ――アンビエントに特化したデイタイム・レイヴ〈Sommer Edition Vol.3〉が年始に開催

- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー

- Beyoncé - Renaissance

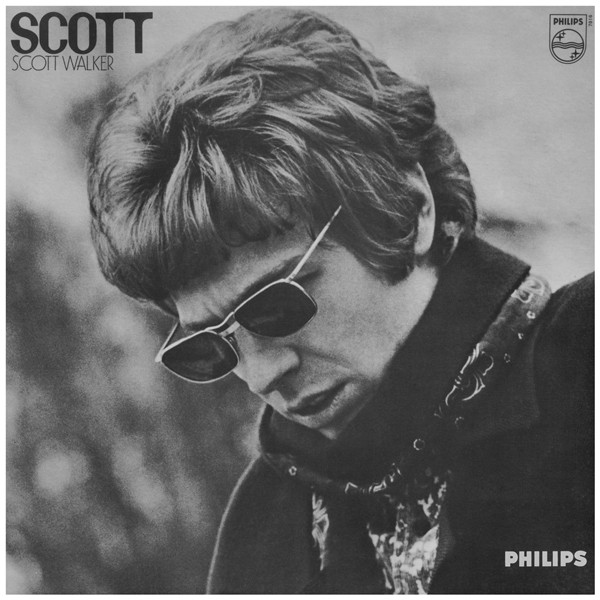

Home > News > RIP > 追悼 スコット・ウォーカー - R.I.P. Scott Walker

冥界の天使 スコット・ウォーカー

2019年3月25日の夜明け前。スコット・ウォーカーの訃報に接した瞬間、頭の中に広がったのは箱根仙石原のススキの大草原の絶景だった。いや、城ケ島の迷宮のようなジャングルだったかもしれない。仕事が途切れた時に、よく一人でバイクに乗って城ケ島や仙石原に行くのだが、その時は決まって、ポータブル・プレイヤーでスコット・ウォーカーの歌を聴くのだ。夕陽で黄金色に輝いたススキの大草原で聴く“太陽はもう輝かない(The Sun Ain't Gonna Shine Any More)”や“マチルダ(Mathilde)”や“ジャッキー(Jackie)”、城ケ島の森の中で聴く“マイ・デス(My Death)”や“行かないで(If You Go Away)”……。

スコット・ウォーカーの歌はいつだって、世界を征服したような気分を味わわせてくれた。彼の声、歌には、言語化できない超越感がみなぎっていたから。甘美なメロディも心地よいビートも完全消え失せた晩年のウルトラ・アヴァンギャルドな作品においてさえ、ヴェクトルは違ってもその超越感だけは一貫していた。ソウルフル、というのとも違う。いや確かにソウルフルでパワフルでドラマテックなのだが、彼の歌声は、常に死の匂いを宿し、浮世離れしていた。ソウルやパワーの在り方、向かい方が、アレサ・フランクリンともジェイムズ・ブラウンともトム・ジョーンズとも違う。エロティックなバリトン・ヴォイスは、しかし常に深いメランコリーを孕み、タナトスの闇を浮遊していた。誰とも交わることなく、王のように、天使のように。その超越性こそに誰もが魅せられたのだと思う。

世界に向けて最初に訃報を発したのは、近年のスコット・ウォーカーが契約していた〈4AD〉レーベルだったが、その直後からネット上には大量の弔辞が流れ続けた。ポップさを120パーセント無視した彼の近年の作品がセールス的に成功していたとはとても思えないのだが、その死を悼む声の多さ、真摯さは尋常ではなかった。特に、イギリスのミュージシャンたちの多さには驚かされる。生粋のアメリカ人ながら、ウォーカー・ブラザーズの一員としてデビューした直後の65年から最期までずっとイギリスを拠点に活動し、60年代末期にはBBCテレビで「スコット・ウォーカー・ショー」なる冠番組まで持っていたから、スコット好きのイギリス人ミュージシャンが多いのは無理からぬことだとは思う。ジュリアン・コープが編纂したスコット・ウォーカーのコンピ盤『Fire Escape In The Sky:The Godlike Genius Of Scott Walker』(81年)も、当時のニューウェイヴ系ミュージシャンたちに大きなショックを与えたそうだし。とにかくどの弔辞も実に心がこもり、“自分にとって彼がいかに特別な人だったか”を涙目で訴える感じのものが多いのだ。まさに、「行かないで」と叫んでいるように。

ソフト・セル時代には60年代のスコットのルックス(ヘアスタイルとサングラス)を真似、ソロになったらスコットの持ち歌をカヴァした(しかもスコット以上にスコットぽく)マーク・アーモンドを筆頭に、最初期の代表曲“Creep”(92年)がスコットのカヴァだとプロデューサーに勘違いされるほどだったというレディオヘッドのトム・ヨーク、オリジナル・アルバムとしては最後の作品となった『Soused』(14年)をスコットと共作した Sunn O))) のスティーヴン・オマリー、80年代に日本の中古盤屋でスコットのソロ・アルバムを探し回ったたというデイヴィッド・シルヴィアン…その他コージー・ファニ・トゥッティ、グラハム・コクソン、ジャーヴィス・コッカー、ボーイ・ジョージ、ミッジ・ユーロ、デュラン・デュラン、ディーン・ウェアハム(ギャラクシー500)、さらにはスリーフォード・モッズやボズ・スキャッグス等々、新旧硬軟入り混じった名前が途切れなく続く。

今デイヴィッド・ボウイが生きていたらはたしてどんな言葉を発しただろうか……。なにしろボイウこそはマーク・アーモンドやトム・ヨーク以上に歌い方から音楽家としての姿勢までスコット・ウォーカーに生涯憧れ続けた人だったし。ボウイの2016年のラスト・アルバム『★ (Blackstar) 』なんてまるで、自身の死期を悟ったボウイが渾身の力をふりしぼってスコットに宛てた最後のラヴレターのようではないか。

また、ルー・リードも生前、雑誌の「Best Albums of All Time」なる企画で『Tilt』(95年)を第2位に選ぶほどスコットを高く評価していた。ちなみにそのベスト10の1位はオーネット・コールマン『Change Of The Century』、3位はボブ・ディラン『Blood On The Tracks』で、以下リトル・リチャードやハンク・ウィリアムズ、ローランド・カーク、ジョン・レノンなどの歴史的名盤が挙がっていた。90年代以降の作品は『Tilt』だけである。

スコット・ウォーカーのかような時代を超えた絶大な影響力と表現者としての超越性を具に確認させてくれたのが、デイヴィッド・ボウイ総指揮の下で製作された06年のドキュメンタリー映画『スコット・ウォーカー 30世紀の男(30 Century Man)』だろう。前述した面々の他にもジョニー・マーやウテ・レンパー、エヴァン・パーカー、エクトール・ザズーなど多くのミュージシャンたちがインタヴューイとして登場するが、中でもブライアン・イーノの以下の発言は刺激的だった。

「『Nite Flights』で彼の音楽に衝撃を受けた。とてつもない曲だからぜひ聴いてみてくれと言ってデイヴィッドの制作現場に持ち込んだんだよ。感性の一致というか何か通じるものを感じた。ポピュラー音楽でなくオーケストラや実験音楽のようだった。ポップスの枠組みにありながらそこから遠く離れてる。これを聴くのは屈辱的だ。今でもこれを超えられない」

『Nite Flights』(78年)は70年代半ばに一時再結成されたウォーカー・ブラザーズの復活第3作。その前の『No Regrets』(75年)と『Lines』(76年)は全員(スコット・ウォーカー、ジョン・ウォーカー=ジョン・ジョセフ・マウス、ゲイリー・ウォーカー=ゲイリー・リード)の音楽性が均等にバランスをとったアメリカン・ポップスだったのに対し、3作目の『Nite Flights』では音作りの随所にスコットの意志が強く反映され、トータルとしてかなりいびつな作品になっている。それはパンク時代への返答、などではなく、60年代からずっと維持されてきたスコットの本質そのものだ。これがデイヴィッド・ボウイのベルリン3部作最終章『Lodger』(79年)の制作時のできごとだったことに鑑みれば、『Lodger』のいびつさも実は『Nite Flights』と密につながっていたことがわかる。ちなみにこの映画には、当時のスコットの新作『Drift』(06年)の制作風景も出てくるのだが、スコットは未知のサウンドを探して“Clara”という曲でパーカッショニストに豚肉の塊を鉄拳で叩かせていた。楽器クレジットは“Meat Punching”。ホラーである。

こういったスコットの前衛性は、特に95年の『Tilt』から全開し、齢を重ねるごとに加速し続けた。個人名義の最終作『Bish Bosch』(12年)や Sunn O))) とのコラボ作『Soused』(14年)のすさまじさたるや……。『Soused』が出た時、彼は既に71才だった。

そして、今改めて初期の作品を聴き直し、そのヴィジョンのブレなさ、スコット・ウォーカーという表現者の超越性をじっくりとかみしめたい。とりわけ、ジャック・ブレルの作品をたくさん英語でカヴァしたソロの最初の3枚『Scott』(67年)、『Scott 2』(68年)、『Scott 3』(69年)。生と死が深く激しく交響するその陶酔的世界こそは、スコット・ウォーカー(本名 Noel Scott Engel/1943年1月9日米オハイオ州生まれ)が生涯追い求めたヴィジョンだった。

松山晋也

NEWS

- Free Soul──コンピ・シリーズ30周年を記念し30種類のTシャツが発売

- CAN——お次はバンドの後期、1977年のライヴをパッケージ!

- tofubeats──ハウスに振り切ったEP「NOBODY」がリリース

- Mars89──自身のレーベル〈Nocturnal Technology〉を始動、最初のリリースはSeekersInternationalとのコラボ作

- KARAN! & TToten──最新のブラジリアン・ダンス・サウンドを世界に届ける音楽家たちによる、初のジャパン・ツアーが開催、全公演をバイレファンキかけ子がサポート

- KRM & KMRU──ザ・バグことケヴィン・リチャード・マーティンとカマルの共作が登場

- Tashi Wada──LAの作曲家、タシ・ワダの新作が〈RVNG Intl.〉よりリリース

- Loraine James / Whatever The Weather──ロレイン・ジェイムズの再来日が決定、東京2公演をausと蓮沼執太がサポート

- Speed Dealer Moms──ジョン・フルシアンテとヴェネチアン・スネアズによるコラボ・プロジェクトが再始動

- Chihei Hatakeyama & Shun Ishiwaka──アンビエント/ドローン・アーティストの畠山地平とジャズ・ドラマー石若駿によるコラボ作が登場

- KAPSOUL──LA拠点のビートメイカー、キャップソウルのアルバムにB.D.、仙人掌、ダドリー・パーキンス、ジョージア・アン・マルドロウらが参加

- Brian Eno, Holger Czukay & J. Peter Schwalm──ブライアン・イーノ、ホルガー・シューカイ、J・ペーター・シュヴァルムによるコラボ音源がCD化

- Gastr del Sol──デヴィッド・グラブスとジム・オルークから成るガスター・デル・ソル、アーカイヴ音源集がリリース

- Sadistic Mika Band──サディスティック・ミカ・バンドの豪華ボックスセットが発売

- Larry Heard——シカゴ・ディープ・ハウスの伝説、ラリー・ハード13年ぶりに来日

- Jeff Mills──戸川純参加の新作が配信で先行リリース、CDとLPの発売も決定

- Prins Thomas──ノルウェーからプリンス・トーマスが来日、大阪BAR IncとRainbow Disco Clubに出演

- GROOVETUBE FES,’.24──九十九里浜で音楽を味わうフリー・フェス、サニーデイ・サービス、Summer Eye、Sugar Plant、MEGA X、Strip Jointら出演

- CYK & Friends 2024──東京のハウス・コレクティヴによるパーティが5年ぶりに復活

- JULY TREE——神泉にある、音楽をテーマにしたギャラリーが一周年

R.I.P.

- R.I.P. Damo Suzuki- 追悼:ダモ鈴木

- R.I.P. Wayne Kramer(1948 - 2024)- 追悼:ウェイン・クレイマー

- R.I.P. Amp Fiddler- 追悼:アンプ・フィドラー

- R.I.P. Shane MacGowan- 追悼:シェイン・マガウアン

- R.I.P. Ahmad Jamal- 追悼 アーマッド・ジャマル

- R.I.P. Mark Stewart- 追悼:マーク・スチュワート

- R.I.P. Wayne Shorter- 追悼:ウェイン・ショーター

- R.I.P. 鮎川誠

- R.I.P. Tom Verlaine- 追悼:トム・ヴァーレイン

- R.I.P. Yukihiro Takahashi- 追悼:高橋幸宏

DOMMUNE

DOMMUNE