MOST READ

- The Jesus And Mary Chain - Glasgow Eyes | ジーザス・アンド・メリー・チェイン

- Free Soul ──コンピ・シリーズ30周年を記念し30種類のTシャツが発売

- interview with Keiji Haino 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第2回

- Beyoncé - Cowboy Carter | ビヨンセ

- CAN ——お次はバンドの後期、1977年のライヴをパッケージ!

- Columns ♯5:いまブルース・スプリングスティーンを聴く

- interview with Keiji Haino 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第1回 | 「エレクトリック・ピュアランドと水谷孝」そして「ダムハウス」について

- interview with Toru Hashimoto 選曲家人生30年、山あり谷ありの来し方を振り返る | ──橋本徹、インタヴュー

- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈

- 壊れかけのテープレコーダーズ - 楽園から遠く離れて | HALF-BROKEN TAPERECORDS

- Jlin - Akoma | ジェイリン

- 『成功したオタク』 -

- まだ名前のない、日本のポスト・クラウド・ラップの現在地 -

- interview with Mount Kimbie ロック・バンドになったマウント・キンビーが踏み出す新たな一歩

- exclusive JEFF MILLS ✖︎ JUN TOGAWA 「スパイラルというものに僕は関心があるんです。地球が回っているように、太陽系も回っているし、銀河系も回っているし……」 | 対談:ジェフ・ミルズ × 戸川純「THE TRIP -Enter The Black Hole- 」

- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場

- Bingo Fury - Bats Feet For A Widow | ビンゴ・フューリー

- みんなのきもち ――アンビエントに特化したデイタイム・レイヴ〈Sommer Edition Vol.3〉が年始に開催

- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー

- Beyoncé - Renaissance

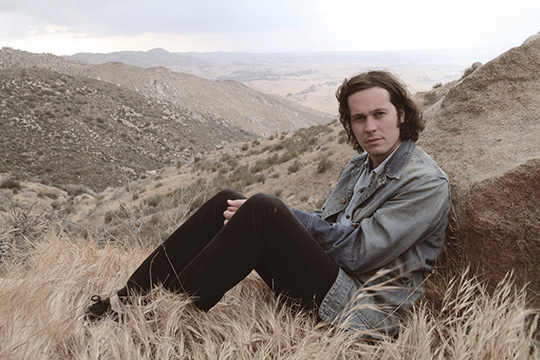

Home > Interviews > interview with Washed Out - 夏が終わってしまう前に

僕は、もちろんいまでも新しい音楽はネットで追いかけてるんだけど、ある意味クリエイティヴな距離を置こうともしてるんだ。トレンドってことで言えば、フランク・オーシャンとか、ドリーミーでありながらR&B寄りのサウンドがある。いまは、そのへんのサウンドをやってる面白い人たちが大勢いると思う。

Washed Out Paracosm Sub Pop/よしもとアール・アンド・シー (8月7日発売予定) |

■『ライフ・オブ・レイジャー』のような音楽は、当時のリーマンショックと、直接的ではないにせよ、少なからず何らかの関係があると思いますか?

アーネスト:当然外の世界と関係してた。もちろん、全部僕個人の経験をフィルターにはしてるけど。だって僕はあの当時大学を卒業して、不況で職が見つけられなかったんだよ! 実際、タイトルの『ライフ・オブ・レジャー』もちょっとしたアイロニーのつもりだったんだ。僕は実家に戻って親と住みながら、"ライフ・オブ・レジャー=悠々自適の生活"を過ごしてたんだから。それが5年も続いた。家賃も払わずにすんで、すごく変な感じだったな。大人になったのに、何もやらずに親と同居して、気楽ではあるんだけど、同時に......まともな大人になれてないという後ろめたさもあった。

罪悪感があったんだよ。あのレコードの歌詞はそれについてだしね。でも音楽的には、僕はずっとああいうフィーリングの曲を作ってきたと思う。そこは僕の直感的なものっていうか、喜びと悲しみの中間、何も起きてないけどオプティミスティックな感覚はある、みたいな――僕がいまあのレコードを聴くと、そういうフィーリングが聞こえるんだよね。

■興味深いのは、ちょうど『ライフ・オブ・レイジャー』の頃から、ドリーミーで、逃避的な音がいろんなところから聴こえるようになったことです。これを時代の隠された声として捉えることはできると思いますか?

アーネスト:うん、できると思う。僕がやっていたことと似ていることをやってたバンドがいくつかいて......コンセプト的に同じようなものがあって、それを音楽にしていた。ちゃんとした理由は答えられないんだけどね。いくつか思い浮かぶのは......ひとつは当時テクノロジーにおいて、レコーディングができるセッティングが手に届くようになったこと。しかもそのレコーディングの方法が以前とは違ってた。テープや高価なスタジオを使わない、コンピュータでのレコーディングだね。そのことが曲作りにも影響を及ぼしてたんだ。そこは大きかったと思う。ネオン・インディアンやトロ・イ・モアみたいな人たちを考えると、僕らはみんな同じツールを使ってたし、みんな同世代で、たぶん似た音楽を聴いて育ってきてて。そこが一番大きいんじゃないかな。コンピュータ・テクノロジーの側面が。他の人たちにもその質問訊いてみたら面白いだろうけど。

■とくにアメリカでは、こういうドリーミーな音は、ウォッシュト・アウトが出てくるまで、あまりになかったと思います。しかし、この2年、欧州のインディ・シーンでもドリーミーな音が目立っています。あなたに近いテイストをもった音楽で、共感できるアーティストはいますか?

アーネスト:それはいま挙げたような人たちだよね。新しいバンドで言うと......難しいな。僕は、もちろんいまでも新しい音楽はネットで追いかけてるんだけど、ある意味クリエイティヴな距離を置こうともしてるんだ。トレンドってことで言えば、フランク・オーシャンとか、ドリーミーでありながらR&B寄りのサウンドがある。ああいうのが去年すごく人気になったよね。うん、フランク・オーシャンをはじめとして、そのへんのサウンドをやってる面白い人たちが大勢いると思う。

ただ個人的にはもうちょっと古いレコードを聴いてるんだ。とくにこの新作はいま出てきてる新しいアーティストより、古いレコードのほうに影響を受けてる。新しい音楽に関しては、僕はDJをよくやるんだけど、そのときはもっとダンス・ワールドにプラグインしてるんだ。プールサイドっていうバンドはすごくいいと思う。面白いサウンドを持ってて、よくあるクラブっぽいサウンドのダンス・ミュージックじゃない。もっとスロウで......この前のレコードはすごく好きだったんだ。ただ、このレコードの大きな影響のひとつにヴァン・モリソンの『アストラル・ウィークス』があって。それってダンス・レコードからものすごく飛躍してるんだけど(笑)。だから自分としては今回、純粋なエレクトロニック・ミュージックとは違うサウンドの音楽に興味を持ってたんだよね。

■あなたの音楽は初期の頃から、「戦わずに逃げよ」と言っていますよね? なぜそのような思いにいたったのでしょうか? とても興味深い反応だと思います。

アーネスト:その通りって気がするな。理由はわからないけど。僕は根っからのデイドリーマー、夢想家なんじゃないかな。生まれてからずっとそうだったし......いや、僕は大好きなことをやってるし、別に自分のミジメな存在から逃げだしたいってわけじゃない。それでも、本能的にそういうところがあるんだと思う。僕はきっと理想主義者で、ロマンティックで......僕の音楽から"エスケーピズム=逃避主義"っていう言葉を受け取って、それをネガティヴに考える人が多いんだけど、僕からするとアート自体がユートピア的なものなんだよね。日常の生活、いまここにおいてはすべてがパーフェクトってわけにはいかないかもしれないけど、なんであれ白昼夢として夢想することはできる。とくにこのレコードは全部それについてなんだ。頭のなかのもうひとつの世界、白昼夢、オルタナティヴな現実――なんて呼んでもいいけど。

■トールキンやルイスの『ナルニア物語』のようなファンタジー小説をあなたが好む理由は何でしょう?

アーネスト:えーと、実際そういう本は読んでるし、ファンと言ってもいいけど、そういう物語が大好きだとは言えないな。でもファンタジーっていう言葉を聞くと、そういうものがまっさきに思い浮かぶ。一番先に思い浮かぶ世界がルイス・キャロルの『不思議の国のアリス』だったり、トールキンの中つ国だったり。ただ、必ずしもこのレコードの制作時にそういうものを考えてたわけじゃなくて。むしろ、もっと現実的な世界をユートピア的視点から見てるっていうのかな? 別に動物がふわふわ浮かんでるとか、そういうんじゃないんだ(笑)。いま起きてることのもう少し良いヴァージョンなんだよね。

僕、これが最初のインタビューだから、あと何度かやればもうちょっとうまく説明できるんだろうけど......。とにかく僕は毎日作業を続けてたんだけど、どんなアーティストでも作家でも、長い間ひとつの創造的空間を生み出そうとしてると......あるポイントにくると、もう問題は「ウォッシュト・アウトにとって意味が通じるか?」ってことじゃなくて、「自分が作りだしているその空間にとって意味が通じてるか?」ってことになるんだ。うまく言えないんだけど、僕にとってはその思考が興味深かった。その結果、2年前なら使わなかったような音楽的アイデアをたくさん使うことになったしね。頭のなかの空間で生きてるような感覚、創造的世界が存在してて、『どうすればこれを描きだせるだろう?』って感じだった。僕にとってこのレコードのサウンドは全部それなんだよ。とても温かくて、視覚的なサウンドで......ハープを多用してるよね? あのクラシックなハープ、グリッサンドっていうんだけど、あれは僕にとって夢の状態をリプリゼントするサウンドなんだ。初期のディズニー映画なんかでよく使われてる音なんだけど。とにかくそういうテキスチャーが、僕なりに自分が作りだそうとしていた世界を描きだしてるんだよ。

取材:野田 努(2013年7月26日)

INTERVIEWS

- interview with Keiji Haino - 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第2回 「ロリー・ギャラガーとレッド・ツェッペリン」そして「錦糸町の実況録音」について

- interview with Mount Kimbie - ロック・バンドになったマウント・キンビーが踏み出す新たな一歩

- interview with Chip Wickham - いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 ──サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー

- interview with Yo Irie - シンガーソングライター入江陽がいま「恋愛」に注目する理由

- interview with Keiji Haino - 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第1回 「エレクトリック・ピュア・ランドと水谷孝」そして「ダムハウス」について

- exclusive JEFF MILLS ✖︎ JUN TOGAWA - 「スパイラルというものに僕は関心があるんです。地球が回っているように、太陽系も回っているし、銀河系も回っているし……」 対談:ジェフ・ミルズ ✖︎ 戸川純「THE TRIP -Enter The Black Hole- 」

- interview with Julia_Holter - 私は人間を信じているし、様々な音楽に耳を傾ける潜在能力を持っていると信じている ——ジュリア・ホルター、インタヴュー

- interview with Mahito the People - 西日本アウトサイド・ファンタジー ──初監督映画『i ai』を完成させたマヒトゥ・ザ・ピーポー、大いに語る

- interview with Tei Tei & Arow - 松島、パーティしようぜ ──TEI TEI(電気菩薩)×AROW亜浪(CCCOLECTIVE)×NordOst(松島広人)座談会

- interview with Kode9 - 〈ハイパーダブ〉20周年 ──主宰者コード9が語る、レーベルのこれまでとこれから

- interview with Zaine Griff - ユキヒロとリューイチ、そしてYMOへの敬意をこめてレコーディングした ──ザイン・グリフが紡ぐ新しい “ニュー・ロマンティックス”

- interview with Danny Brown - だから、自分としてはヘンじゃないものを作ろうとするんだけど……周りは「いやー、やっぱ妙だよ」って反応で ──〈Warp〉初のデトロイトのラッパー、ダニー・ブラウン

- interview with Meitei(Daisuke Fujita) - 奇妙な日本 ——冥丁(藤田大輔)、インタヴュー

- interview with Lucy Railton - ルーシー・レイルトンの「聴こえない音」について渡邊琢磨が訊く

- interview with Waajeed - デトロイト・ハイテック・ジャズの思い出 ──元スラム・ヴィレッジのプロデューサー、ワジード来日インタヴュー

- interview with Kazufumi Kodama - どうしようもない「悲しみ」というものが、ずっとあるんですよ ──こだま和文、『COVER曲集 ♪ともしび♪』について語る

- interview with Shinya Tsukamoto - 「戦争が終わっても、ぜんぜん戦争は終わってないと思っていた人たちがたくさんいたことがわかったんですね」 ──新作『ほかげ』をめぐる、塚本晋也インタヴュー

- interview with Gazelle Twin - UKを切り裂く、恐怖のエレクトロニカ ——ガゼル・ツイン、本邦初インタヴュー

- interview with Nubya Garcia - ヌバイア・ガルシアのジャズにはロンドンならではの芳香が漂っている ──来日インタヴュー

- interview with Evian Christ - 新世代トランスの真打ち登場 ──エヴィアン・クライスト、インタヴュー

DOMMUNE

DOMMUNE