MOST READ

- Ryuichi Sakamoto | Opus -

- Larry Heard ——シカゴ・ディープ・ハウスの伝説、ラリー・ハード13年ぶりに来日

- interview with Larry Heard 社会にはつねに問題がある、だから私は音楽に美を吹き込む | ラリー・ハード、来日直前インタヴュー

- interview with Lias Saoudi(Fat White Family) ロックンロールにもはや文化的な生命力はない。中流階級のガキが繰り広げる仮装大会だ。 | リアス・サウディ(ファット・ホワイト・ファミリー)、インタヴュー

- Ben Frost - Scope Neglect | ベン・フロスト

- Columns 4月のジャズ Jazz in April 2024

- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈

- Li Yilei - NONAGE / 垂髫 | リー・イーレイ

- 『成功したオタク』 -

- The Jesus And Mary Chain - Glasgow Eyes | ジーザス・アンド・メリー・チェイン

- interview with Keiji Haino 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第2回

- interview with Shabaka シャバカ・ハッチングス、フルートと尺八に活路を開く

- tofubeats ──ハウスに振り切ったEP「NOBODY」がリリース

- Columns ♯5:いまブルース・スプリングスティーンを聴く

- interview with Mount Kimbie ロック・バンドになったマウント・キンビーが踏み出す新たな一歩

- Free Soul ──コンピ・シリーズ30周年を記念し30種類のTシャツが発売

- 壊れかけのテープレコーダーズ - 楽園から遠く離れて | HALF-BROKEN TAPERECORDS

- Beyoncé - Cowboy Carter | ビヨンセ

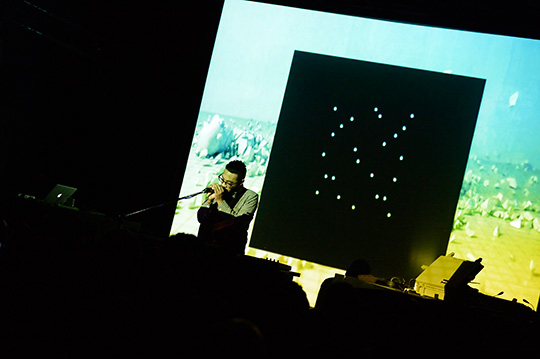

- Oneohtrix Point Never with Jim O'Rourke and Eiko Ishibashi ──OPNの来日公演にジム・オルーク&石橋英子が出演

- 5lack - 情 | SLACK

Home > Interviews > interview with patten - 陽のあるかぎり泳ぐもの

patten ESTOILE NAIANT |

音楽の「ジャンル分け」が卑しいものなのかどうか、これは音楽について考えたり書いたりする際に必ずつきまとってくる問いのひとつだが、アーティストの側からすれば気持ちのよいものではないのだろう。しかし物事を分節し名づけることでわたしたちの生活と歴史が成り立っている以上、ジャンルを立てて括ることもまた、わたしたちが音やアートというものに向かい合う上での本質的な行為のひとつだと言える。いつか人が言語を話す必要がなくなったら、ジャンル分けというものもなくなり、音楽も言葉も人も完全にひとつにつながるのだろうけれど──。

新作とそれに先立つEPを〈ワープ〉からリリースし、先日のOPN来日の際にもその存在をあらためてアピールしたロンドンのプロデューサー、パテン。彼との問答は、そうした「物事の分節」をめぐってつねに同じ場所で岩に乗り上げる。以下のインタヴューは対面ではないため不必要な重複を生んでいるところがあるが、しかし、「心と体は同じ」「主観と客観も同じ」「作品はひとかたまりのもの」「好きなもののいちばんを決めない」等々、あるものを切り分け、整理して捉える思考を忌避するパテンのスタンスが非常にはっきりと感じられると思う。これは彼の強い特徴であり、おそらくは倫理であり、それはたとえばジャケット・デザインのコラージュなどに端的に表れている。パテンの音や思考はつねにその「物事がひとつながりの世界」からはじまる……、あるいはそこからはじめたいという願いからはじまっている。彼が、最初のアルバムに誰も発音の仕方がわからない『グラックジョー・ザックソウ(GLAQJO XAACSSO)』(〈ノー・ペイン・イン・ポップ〉、2011年)というタイトルをつけたり、そのリリース当初のインタヴューでは映像で回答したりと「謎の」存在感を醸していたのも、話をきいてみれば謎でもなんでもなく、ただ物事はそうはっきりと分節できるものではない、そう簡単に説明し分類できるものではない、ということを繰り返し主張していたのだということに思い当たる。

さて、〈エディションズ・メゴ〉と〈メキシカン・サマー〉をまたぐOPNが〈ワープ〉とサインしたインパクトに次いで、現〈ワープ〉のアブストラクトでアンビエントな方向性を明確にするものとなった新作『エストイル・ネイアント』。このアルバムを携えて来日したパテンに質問状をぶつけることができたので、ご覧いただきたい。この思索的な言葉の端々から感じられるのは、彼もまた「分節」の能力に長け、むしろ見えすぎるほど物事の分析を行って生きてきたのではないかということだ。そのことを否定しながらみずからの表現を立てていく姿に、リアリティと共感を感じずにはいられない。

言葉には分けられないものの存在を、彼は水の中に放した。『泳ぐ星(エストイル・ネイアント)』は、手を差し入れればゆらゆらと輝く。

音を楽しむということについて、知的な部分と経験的な部分に隔たりはないと思っている。

■今作も『グラックジョー・ザックソウ(GLAQJO XAACSSO)』につづいてアートワークにコラージュがもちいられていますが、何か意図があるようでいて、意図をもたせているように見せかけるところに主意があるようにも思います。あなたの音楽にとってジャケットはどのような意味を持っているのでしょう?

D:作品のヴィジュアル要素は、音楽そのものと同じくらい大切だと思っている。このインタヴューだってそう。なぜなら、作品に関する考えや意見を文章という情報にして世の中に送り出しているから。そういったものはすべて作品とつながっている。そういう意味において、ジャケットのアートワークやミュージック・ヴィデオなどは音楽そのものと同等の価値を持つものだ。それぞれが、作品のアイディアを発展させたり、作品のアイディアを世の中に広める役割を果たしてくれる。

意図をもたせているように見せかけるところに主意がある、という表現は興味深いね。意図があるのか、意図があるように見せかけているのか、ということだね。作品のすべての部分──つまりサウンド/ヴィジュアル/ヴィデオ/ライヴ体験など──に関して言えることは、それらの主な目的というのは、人々に独創的な考え方をする機会を与える助けとなることだ。物事の多様な意味を考えたりする環境を提供したい。作品を通して、「認識する自己」というものを体験して自己発見をしてもらいたい。

われわれは、慣れ親しんでいるもの──たとえば見たことのあるヴィジュアルや展開が予想できる状況など──に直面すると、先入観が働いて、認識するという機能が敏感に働かないことがある。だが、親しみのない、未知のヴィジュアルやサウンドや環境に直面すると、それをちゃんと意識する。よって、「認識する自己」というものを体験することができる。外部からの情報を認知して、能動的に現実を創造する個人として自己を認識することができる。パテンというプロジェクト全体を通して僕が望んでいるのは、作品のさまざまな要素がそういう環境を生み出すことだ。そしてそれが、人々が自分自身について掘り下げて考え、また世界のあらゆることについて再考する機会のきっかけになればいいと思う。

■とくにこだわっているわけではないのかもしれませんが、コラージュを手法として好んで用いるのはなぜですか?

D:コラージュは、並置や再文脈化や異なる見解を用いて、アイデアが存在できる環境を生み出し、個人に働きかけることのできる手法の一つだ。先ほども話したように、個人に働きかけるというのは、与えられた情報・状況を認知して多種多様な論理として自己で探索するという意味だ。そういう意味でコラージュはとても有効だと思う。

■あなたの音楽においてビートは複層的に展開されていますが、これはより快楽的に追求されたものなのでしょうか? それともコンセプチュアルに目指されたものなのでしょうか?

D:まず、体と心は一体であるように、身体的なものと心理的なものは対立するものとして存在していないと僕は思っている。音を楽しむということについて、知的な部分と経験的な部分に隔たりはないと思っている。そして、この作品に関して言えるのは、リズミックであるとか、メロディックであるという、後づけと認識できる情報をベースにした区分けはとくにしていないということだ。つまり、ひとつのものが作られたということ。ビートを作って、次はメロディを作って……という感じではなくて、統一性を持って制作が進められている。だから、制作プロセスは区切られたものではない。

だが、作品全体が、コンセプチュアルに作られたか身体的な快楽を追求したものか、と訊かれると、さっきも話したように、僕にとってそのふたつに大きな違いは感じられない。対立するものではないと思うから。だが、質問には「僕の快楽を追求したものか」という部分に関して面白い発想があって、僕はいまそれを追求しているところだ。ようは、自分のマインドに制限されないようにしている。つまり、自分自身のイマジネーションを超越しようとしている。自分の想像を超えるようなものを作りだせるような選択ができるようにさまざまな方法を試している。

詳しく話そう。たとえば、あるアイディアがあってそれを実現させたいと思う。アイディアについて考え、それを形にして作り、世の中に出す。だけど、この方法で作業すると──もちろん、この方法に何の問題もないし、人々がこの方法でやっていくのは大事なことだと思う。個人的なプロジェクトとしての話だ──自分のイマジネーションに制限されてしまう。自分が想像するものしか作れない。なぜ自分のイマジネーションに制限される必要があるのか、と僕は考える。自分が作れると想像していなかったものを作ることのできる状況を作り上げてみてはどうだろう? この考えが、このプロジェクトの重要な部分を担っている。加えて、自分の嗜好というものは、制作の障壁になることもある。たとえば、何かを作っていて「これは素晴らしい。よいものだ。」と思い、その作品を価値あるものとみなし、作品は完成したものとして制作を終了する。その一方、何かを作っていて「これはダメだ。良くない。」と思い制作をやめる。でも、なぜそれが(良いのか良くないのか)わかるのか? 意味のないもののように見えるものは、本当に価値がないものだとなぜわかるのか? 個人的には認知できない何かがその作品にはあるかもしれない。だが、他の人には何かしら価値が認知できるかもしれない。反対に、「これは素晴らしい。よいものだ。」と思って完成だと思ったものは、完全に取り壊して作りなおした方がより良いものができたかもしれない。だから、「自分を中心に物事を考える」という考え方から自分を離して、自己という制限を超越したところで制作に臨める方法を模索している。

■それは主観ではなく客観的に制作をするという意味でしょうか?

D:主観も客観もどちらとも個人の状態なので、先ほども言ったように、必ずしも対立しているものではないと僕は思う。僕が説明しているのは手法であって状態ではない。だが、具体的にどういうことかというと、たとえば、異なる精神状態で制作をしてみる。集中して頭が冴えているときに制作をしたり、睡眠不足で集中力が100パーセントでないときに制作をしたりする。さまざまな状況における選択を制作過程の一部分として取り入れる。もしくは、楽器などのツールを使うときに、当たり前の使い方以外の使い方をしてみる、など。

たとえば、ピアノを弾くとき、実際に弾く前にすでに手のポジションが決まっていることがわかっている。そういう先入観を覆すような使い方をしてみる。物事に対して、オープンに、変わった考え方をする、ということだ。そういう考え方をこのプロジェクトでは大事にしている。

過去50年間の情報というのは、タンブラー(tumblr)などでたくさん出回っている。でも、それ以前の情報というのはあまりない。情報社会に存在していないものについて考えるのも興味深いと思う。

■”エイジェン(Agen)”のMVにおいてはサブリミナルに、高速でイメージが提示されますね。俳句に「二物衝撃」という手法がありますが、これはまったく異なるふたつのものを故意にぶつけることで、新しいイメージを引き出すというものです。俳句は短いためこのような手法で表現の領域を広げます。ですが、そもそも表現として広い選択肢をもっているはずの映像や音楽が”エイジェン”のように二物の対照を生むと、そこに含まれる情報量はさらに乗算的に増えるように思います。あなたや映像作家のジェーン・イーストライトは、情報社会とアートや音楽との関わりについてとくに関心があるのでしょうか?

D:俳句の手法に喩えるのはとても興味深いね。まったくちがう分野に属するニ物をぶつけると、第三のものが新しく生まれる。面白いことに、その第三のものとは、言葉では表現できないものだったりする。前言語的な分野──つまりアイディアなどの、言語では説明しにくいもの。詩の持つ気品というのは、幻想を明確に表現できることにある。あなたが言うとおり、音楽やヴィジュアルを作っている場合でも同じ目的でそういう手法を使ったりする。幻想的なイメージや明確に表現しづらいものを、上手く表現するためにね。

情報社会と言ったけど、この世には驚くほどの量の情報が出回っている。だが、考えてみてほしいのは、その一方で、情報の種類として限定されたものも存在するということ。詳しく説明しよう。過去50年間の情報というのは、タンブラー(tumblr)などでたくさん出回っている。でも、それ以前の情報というのはあまりない。たとえば17世紀の画像などはあまりない。実際、17世紀に関する情報は何千もの本や教科書などに資料として残されている。情報社会に存在していないものについて考えるのも興味深いと思う。人間がいままで世に生み出したマテリアルを掘り起こす、というアイデアとして面白いのではないかと思う。欠けている情報というのもあるから、情報社会といっても奇妙なものだ。

ヴィデオに関して言えば、たしかにさまざまなヴィジュアルが並置されている。ヴィデオも、先ほど話したようにアルバムのジャケットや、アルバムの音楽と同じように作用してほしいという期待のもとに作られている。それは、作品が、人々が考えたり認知したりする環境を提供するものとして作用するということだ。だから寛容に作られていると言っていい。俳句に関しても、言葉単体は不活性なものだ。読み手の頭の中で初めて生きてくる。われわれが制作するものも、そういった作用を人々に及ぼしてくれたらいいと思っている。

■国立美術館テート・ブリテンで行われた、〈ワープ〉とジェレミー・デラー(Jeremy Deller)とのインスタレーションは非常に反響があったようですね。あなた個人にとってはどのような影響がありましたか? 感想もふくめて教えてください。

D:とても面白いイヴェントだった。異なる組織が協力して、コラボレーションとして何が作り出せるのか、を考えて実行するのはとても興味深い。俳句のように、ちがった世界に属していたと思っていたものたちをぶつけて、新しいものを生み出す。でも、実際に〈ワープ〉やテートがやっていることというのは、存在する・体験する・感じるというような、人間らしさというさまざまな面で価値あると思えるものをアイディアとして表現するということだ。だから、〈ワープ〉とテートがコラボレーションするのはある意味、当然のような、理にかなったことに思える。観客がその感性を理解してくれるのは素晴らしいことだし、観客もそのコラボレーションの結果に関与してくれたことは最高だと思う。今後も、世界中でそういった大胆な活動が増えていけばいいと思う。

■アシッド・ハウスはおそらくリアルタイムでご経験されていないのではないかと思いますが、いわゆる「セカンド・サマー・オブ・ラヴ」についてあなたはどのような認識や意見をお持ちなのでしょう?

D:世界において、ある特定の時代に、さまざまな状況が重なり合って、クリエイティヴな作品がものすごい勢いで生み出されるという状況をもたらすのはとても興味深いと思う。限られた集団のなかで、限定された社会のなかにおいて、そういった現象が起こり、その現象は世界各地のさまざまな時代で起きてきた。その現象は予測することもできないし、作為的に作ることもできない。自然に起きる現象だ。たとえば、カフェの出現を取ってみても、本来の目的からはじまり、その後、カルチャーにも大きな影響を及ぼすものとなった。ルネッサンスという時代も、人々は、人間というものがどのような存在であるかという思考に関する想像性が過剰に働き、それがヴィジュアル・アート、音楽や建築として実を結んだ。概して、僕はそのような瞬間に対して魅了されると言える。そういう現象は、社会や人間を評価したり、再考・再検討する機会になるし、新しいものの見方で自分たちのアイディアを表現できる機会になる。「セカンド・サマー・オブ・ラヴ」もその現象のうちに含まれると思う。

■あなたの「RE-EDITS」シリーズについて教えてください。これは何の「RE-EDIT」なのでしょうか。そして、どんな基準で「RE-EDIT」の対象物を選んでいるのでしょう?

D:「RE-EDIT」の対象になるのはさまざまな音楽だ。「RE-EDITS」の作品はすべて、4つか5つのトラックから成っていて、トラックが何層にも重なっていたり、トラックの要素がほかのトラックの要素と混ざったりしている。「RE-EDIT」の曲が、ある特定の曲のリエディットだ、という意見をよく耳にして面白い。ヴォーカルの部分を聴いて、ヴォーカルに気づくから、その曲のリエディットだ、と思うらしい。でも、ヴォーカルの要素以外にもたくさんの要素が入っている。べつに隠しているわけではないから、そういうヴォーカル以外の要素にも、オリジナルの曲を知っている人だったら気づくと思う。作品を発表して、人の反応を見るのはとても面白い。

対象物を選ぶ基準についてだが、「RE-EDIT」ではない作品を作るとき、僕はとてもオープンな姿勢で制作に臨む。だから想定外の衝撃が起こったり、先ほども話したように、自分でも驚くような選択をすることもある。

文:橋元優歩(2014年4月15日)

| 12 |

INTERVIEWS

- interview with Lias Saoudi(Fat White Family) - ロックンロールにもはや文化的な生命力はない。中流階級のガキが繰り広げる仮装大会だ。 ——リアス・サウディ(ファット・ホワイト・ファミリー)、インタヴュー

- interview with Shabaka - シャバカ・ハッチングス、フルートと尺八に活路を開く

- interview with Larry Heard - 社会にはつねに問題がある、だから私は音楽に美を吹き込む ——ラリー・ハード、来日直前インタヴュー

- interview with Keiji Haino - 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第2回 「ロリー・ギャラガーとレッド・ツェッペリン」そして「錦糸町の実況録音」について

- interview with Mount Kimbie - ロック・バンドになったマウント・キンビーが踏み出す新たな一歩

- interview with Chip Wickham - いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 ──サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー

- interview with Yo Irie - シンガーソングライター入江陽がいま「恋愛」に注目する理由

- interview with Keiji Haino - 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第1回 「エレクトリック・ピュア・ランドと水谷孝」そして「ダムハウス」について

- exclusive JEFF MILLS ✖︎ JUN TOGAWA - 「スパイラルというものに僕は関心があるんです。地球が回っているように、太陽系も回っているし、銀河系も回っているし……」 対談:ジェフ・ミルズ ✖︎ 戸川純「THE TRIP -Enter The Black Hole- 」

- interview with Julia_Holter - 私は人間を信じているし、様々な音楽に耳を傾ける潜在能力を持っていると信じている ——ジュリア・ホルター、インタヴュー

- interview with Mahito the People - 西日本アウトサイド・ファンタジー ──初監督映画『i ai』を完成させたマヒトゥ・ザ・ピーポー、大いに語る

- interview with Tei Tei & Arow - 松島、パーティしようぜ ──TEI TEI(電気菩薩)×AROW亜浪(CCCOLECTIVE)×NordOst(松島広人)座談会

- interview with Kode9 - 〈ハイパーダブ〉20周年 ──主宰者コード9が語る、レーベルのこれまでとこれから

- interview with Zaine Griff - ユキヒロとリューイチ、そしてYMOへの敬意をこめてレコーディングした ──ザイン・グリフが紡ぐ新しい “ニュー・ロマンティックス”

- interview with Danny Brown - だから、自分としてはヘンじゃないものを作ろうとするんだけど……周りは「いやー、やっぱ妙だよ」って反応で ──〈Warp〉初のデトロイトのラッパー、ダニー・ブラウン

- interview with Meitei(Daisuke Fujita) - 奇妙な日本 ——冥丁(藤田大輔)、インタヴュー

- interview with Lucy Railton - ルーシー・レイルトンの「聴こえない音」について渡邊琢磨が訊く

- interview with Waajeed - デトロイト・ハイテック・ジャズの思い出 ──元スラム・ヴィレッジのプロデューサー、ワジード来日インタヴュー

- interview with Kazufumi Kodama - どうしようもない「悲しみ」というものが、ずっとあるんですよ ──こだま和文、『COVER曲集 ♪ともしび♪』について語る

- interview with Shinya Tsukamoto - 「戦争が終わっても、ぜんぜん戦争は終わってないと思っていた人たちがたくさんいたことがわかったんですね」 ──新作『ほかげ』をめぐる、塚本晋也インタヴュー

DOMMUNE

DOMMUNE