MOST READ

- Ryuichi Sakamoto | Opus -

- interview with Lias Saoudi(Fat White Family) ロックンロールにもはや文化的な生命力はない。中流階級のガキが繰り広げる仮装大会だ。 | リアス・サウディ(ファット・ホワイト・ファミリー)、インタヴュー

- Li Yilei - NONAGE / 垂髫 | リー・イーレイ

- Columns 4月のジャズ Jazz in April 2024

- tofubeats ──ハウスに振り切ったEP「NOBODY」がリリース

- interview with Larry Heard 社会にはつねに問題がある、だから私は音楽に美を吹き込む | ラリー・ハード、来日直前インタヴュー

- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈

- The Jesus And Mary Chain - Glasgow Eyes | ジーザス・アンド・メリー・チェイン

- Larry Heard ——シカゴ・ディープ・ハウスの伝説、ラリー・ハード13年ぶりに来日

- Columns ♯5:いまブルース・スプリングスティーンを聴く

- interview with Keiji Haino 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第2回

- interview with Shabaka シャバカ・ハッチングス、フルートと尺八に活路を開く

- Free Soul ──コンピ・シリーズ30周年を記念し30種類のTシャツが発売

- interview with Fat White Family 彼らはインディ・ロックの救世主か? | ファット・ホワイト・ファミリー、インタヴュー

- Fat White Family ——UKインディ・ロックの良き精神の継承者、ファット・ホワイト・ファミリーが新作をリリース

- 『成功したオタク』 -

- claire rousay ──近年のアンビエントにおける注目株のひとり、クレア・ラウジーの新作は〈スリル・ジョッキー〉から

- Columns 3月のジャズ Jazz in March 2024

- Beyoncé - Cowboy Carter | ビヨンセ

- Columns 坂本龍一追悼譜 海に立つ牙

Home > Interviews > interview with Midori Takada - 響きのこちら側

前世紀、西洋音楽ひいては音楽そのもののあり方をとらえなおすにあたって打楽器が重要な役割をはたしたのは楽音をになうのに五線譜の外の世界と響き合う特性をもつからであろう。ヴァレーズ、クセナキス、シュトックハウゼンら欧州生まれの前衛音楽家たちはむろんのこと、カウエル、ケージ、ハリソンら米国実験音楽の先駆者たちにも打楽器は幾多の霊感をもたらし、本邦の戦後音楽史も基本的にはその後追いだが、思考と方法と実践の蓄積により、やがて模倣や援用にとどまらない表現がしだいにあらわれはじめる、その全体像はおりをみて考察したいが、そこでは高田みどりという打楽器奏者の存在は欠かせないものになるであろう。複雑な現代曲をこなす打楽器演奏の呼び声を皮切りに、ライヒらが端緒をひらいたミニマル・ミュージックの探求をすすめる他方で、ジャズやワールドミュージックにも活動の場をひろげる、高田みどりの軽々とした身のこなしは現代音楽の言い換えとしての「コンテンポラリー」の範疇にもとよりおさまるものではなかった。というよりむしろ、83年のソロ作『鏡の向こう側』が動画共有サイトで口コミ的な評判を呼び、いまもなお再評価の声が止まないながれをみれば、彼女のあり方こそことばの真の意味での「contemporary(同時代的)」といわねばならない。

ボッテガ・ヴェネタ 表参道フラッグシップ

東京都渋谷区神宮前5-1-5

営業時間 11:00-20:00

電話番号 03-5962-7630

高田みどりとの対話もやはりこの作品の話題からスタートする。取材したのは表参道のボッテガ・ヴェネタ旗艦店の上階、高田みどりはその前日、おなじ建物の一角でショーケース的な演奏をおこなっていた。そこでは方形の空間の対角線上に、響きの異なるシンバル類を列状に配置し、動線上にウォーターフォン、ドラムセットとタムタム、壁沿いを移動した上手側にはマリンバを配置し、それらの楽器間を移動しながら、最後にホラ貝の音具を手にその場を去るまで、おそらく30分にもみたなかったはずだが、音楽は演奏者の身体の現前と観衆の存在もふくめて、その場その時間のなかにあるという、強烈な一回性を喚起するものだった。

変化がないと音楽として成立しない、というときの変化はコードや様式や音色や音量における変化をさしています。それよりも同じ音を延々とくりかえすことのほうがどれほどむずかしいか。

■ele-kingの読者には高田さんの作品の熱心なリスナーも多いと思います。

高田:私はリスナーの方といってもどのような方が聴かれているかよくわかっていないのですよ。音楽業界にうといものですから。

■ここ数年で高田さんの音楽を聴く若いリスナーも増えたと思います。『鏡の向こう側』の再評価はお耳に入っているとは思いますが。

高田:まあそれはおどろくべきことでした。というのはね、『鏡の向こう側』は83年に出ましたよね。その当時は、むしろ私よりご存じかもしれませんが、評価というのも入ってこないし、すこししかプレスしていないものですから。当時の日本はバブルの初期段階で景気がよくて、私のような実験音楽的なものにもレコードをつくってくださるというようなところがありました。ジャズやロックの世界でも前衛的な音楽をつくっている方がたくさんいた時代で、なにかを壊しつつなにかをつくるというような、世の中にも文化全体にもそういう風潮がありました。活気があってあたらしいものにも挑戦的な時代でしたよね。また企業もそういうものにお金を出してくれるところも多かったですよね。セゾン財団ですとか、毎年のように大きな現代音楽のフェスティヴァルを開催したり、東京だけじゃなくて軽井沢のセゾンがもっている美術館などでも文化的なイベントを行っていました。

■開館イベントではデュシャンやケージが来日しました。

高田:美術界でも、キース・ヘリングやバスキアが世に出た時代ですよ。それがまた再評価されているじゃないですか。

■キース・ヘリングやバスキアはここ数年で大規模展が相次ぎましたね。

高田:ええ。(『鏡の向こう側』の再評価にもつながる)動きがなにかあるのかな、とは思います。ただそういう美術の再評価のような動きが目立つ前に『鏡の向こう側』がなにか海外でたくさん若いひとたちに聴かれ出しているというのを耳にしたので、それにたいしては「へー」って、ぜんぜんピンとこなかったです。創ったときにはまったく反応がなくて、いってみれば売れない。でも実験的なものだから売れるかどうかということはレコード会社もあまり気にしていなかったと思いますよ。売れたほうがいいにきまってますけど。私の音楽はジャンルがわからなくて、私自身もジャンルを自分でいっていないんですね。じっさいに盤ができてお店に並べるとき、どこに並べるか、みんなとても困ったと思うんですね。ジャズでもロックでも、フュージョンでもない。結果的に現代音楽、クラシカル・コンテンポラリーの棚になってしまう。でもクラシカル・コンテンポラリーというと、作曲家としての評価がある方たちが音楽の古典からのながれのなかで、ヨーロッパを中心にして、あたらしい「前衛」という時代を切り拓いたその先にあるものです。だから実験音楽とはちがうんですね。コンテンポラリーといったときは「前衛」というものがはっきりと意識されていて前衛はヨーロッパのクラシカルなラインとつながったものだったわけです。私はキャリアの初期にそういうこともやっていたものですから、レコード・ショップでどこに入れるかわからないときに現代音楽に入ってしまった。そうしたらまったく反応ながなかったんです(笑)。

■時代をさきどりしていたのかもしれませんね。

高田:前後してミニマルというものが米国で出てきはじめたころでした。(ミニマルは)日本でも認識されていましたが、当時日本ではあくまで現代音楽のあたらしい潮流のひとつで、同じことをくりかえすことの重要性やそれがもたらすものについて根本的な検証はなかったと思います。もちろん何人かの先鋭的な意識をもっていたひとたちは真面目にうけとっていましたが、演奏家にそういう例はほとんどなかったですね。なぜかというと、演奏家にはクラシカル・コンテンポラリーのように技術を披露する、ひじょうにむずかしい譜面を再現することに価値を置いていた時代だったんです。クセナキスやシュトックハウゼンのような人間の身体能力の限界をいく前衛の作品に、ひとびとが意識を向けていた時代だったと思うんですね。ミニマリズムはもともと美術のことばですが、音楽ではみずからミニマル・ミュージックを称した作品はないんですね。ジャンルに分類するさい、美術のミニマリズムと同じような構成や価値観という共通項のなかで、しだいにミニマル音楽という呼称が定着していったのだと思います。そういう時代の流れのなかで、私はミニマル・ミュージックとしてやっていたわけでも環境音楽やアンビエントをみずから謳ったこともありません。研究してはいましたが。

■具体的な研究対象はどのようなものだったんですか。

高田:ブレインウェーヴ・ミュージックなどです。身体の変化、生体内における変化、脳の変化とマインドの結びつきにとても興味があったものですから。カナダのデヴィッド・ローゼンブームやアルヴィン・ルシェ等、ブレインウェーヴ・ミュージックをやっていらっしゃる方がひとりふたりいらっしゃって、ミニマルというならあれらこそ究極のミニマルであって、脳と生態系の変化という観点からは複雑系でも視野に入ってきますね。結局ミニマル・ミュージックと呼ばれている音楽はひとつのことを延々とつづけていきますよね。そうすると生体内にある変化が起きてきます。いうなれば「無意識化」してくるのです。演奏家の脳では身体には音の動きを把握するためベータ波が働いていますが、私はその対極にある精神状態、アルファ波を出しながら音楽ができないか、半瞑想的な状態のなかで音楽ができないかと考えていました。

■訓練(ディシプリン)でそのような状態に到達するのですか。

高田:どのような訓練をすべきか、まず考えます。私はそれまで、クラシカル・コンテンポラリーの作品で、たくさんの楽器をつかったり図形譜を読み解いたり、点描的な演奏で非拍節、非旋律的な演奏をおこなっていました。そのような作品を演奏するには何度となく練習をくりかえさなければなりません。また非拍節、非旋律的な作品には、当時は「インプロヴィゼーション」ではなく「偶然性」といっていましたが、偶然性をもちいるものもあります。ところが偶然性といいながら、同じことを何度も練習しなくちゃならない(笑)。あまりにもむずかしい譜面を何度も訓練する——そこにはすごく大きな矛盾があります。音楽がひとつの哲学であるときにそれで成立すると思うんだけど、音になるとき、演奏するときにはものすごく大きな矛盾をはらんでくる。そこを、私は離れたい、と(笑)。それまでコンテンポラリーのなかでやっていましたが、もっとちがう身体とマインド、音にする段階で身体内の変化に着目しなければならない、と思いました。のちにミニマル・ミュージックになっていくものにたいしては(コンテンポラリーに限定できない)大きな可能性を秘めていると感じていました。だけど日本では技術的に、簡単なんでしょ、と思われてしまったんです。

■単純なフレーズをくりかえしているだけだ、と。

高田:ええ。変化がないと音楽として成立しない、というときの変化はコードや様式や音色や音量における変化をさしています。それよりも同じ音を延々とくりかえすことのほうがどれほどむずかしいか。変化、変化、変わらなきゃ、変わらなきゃで、音楽も日本の社会もずっときていますよね。変化を止めた途端に怠惰になるのではないかという強迫観念があるのかもしれません。だけど変化をしないことによってなにがゆたかになるかというと、身体の内部なんですね。そういう状態を受動する身体の変化がものすごく大きいんですけど、そこにいたる前にミニマル・ミュージックの時代は終わってしまった。ポスト・ミニマリズムというような時代がありましたけど(すこし間をおいて)……みんな苦しいんだと思いますよ。日本の音楽家も西洋の影響をどうやったら抜けられるんだろう、西洋から学ぶことと日本古来のもの、雅楽や邦楽の語法を一所懸命追究して西洋音楽の(脈絡の)なかに位置づけよう、と先達の方たちが途方もない努力をされてきた時代でもありました。一方でミニマル・ミュージックというものがポンとアメリカから入ってきた。アメリカのひとたちもアフリカ、インド、インドネシアなど、芸術音楽という位置づけではなかった場からいろいろなフレームをかりうけています。

■西洋音楽の限界を感じて、高田さんもアフリカや、非西欧圏のリズムの探究に入っていかれた?

高田:私自身はその流れでした。

■名人芸的な方向はすでに頭打ちであるという認識があったということでしょうか。

高田:現在もヴィルトォーゾを求める風潮はありますよね。それをもとめるのは一種のスポーツに似た、アスリートにも似た快感ではあるとは思いますよ。それはだれもが一度は通過することではあると思います。

■高田さんのおっしゃる身体性はスポーツとはちがう身体性ですよね。

高田:ええ。私はまず技術の改革としてやりはじめたのは、動かずに同じ音を出しつづけるということでしたが、それをはじめた80年代は音楽にもデジタル化の波がおとずれて、苦労して身体をつかうなんてことをしなくとも、スイッチひとつでずっと同じことをやっていてくれる時代になってしまった(笑)。身体というものがなくなれば、それ(デジタル的なミニマリズム)は原理的には可能だけれども、文化というものと身体というものはきりはなせないとも思うのです。それを忘れて、便利だとか早いということでデジタル音源にはしってしまうと、こんどは脳に返ってくるわけです。脳が前頭前野でうけとめる音楽と、思考としてしっかりととらえる音楽はまったくちがう脳の働きですから。デジタル音は刺激であって、興奮させることはできますが、しかしそれは材料を与えてもらって脳が興奮しているだけです。音楽はもっと瞑想にちかい深い感動であるとか記憶であるとか、身体を治していくものとか、そういうものに役立ったはずだと思うんですけどね。そこがいま、不経済なものとみなされている。

私はいろいろな文化をイコールにみていかなければならないと思っています。どこかによりそうというよりも、まったく同等にみていく、そこが私は大事だと思いますし、ひとつの音楽をつくる原動力にもなっています。

■昨日演奏を拝見しまして、生の演奏にふれること自体パンデミック下ではひさしぶりだったんですが、演奏者と同じ空間に身を置き、響きを感じることも高田さんのおっしゃるデジタルではない音のあり方だと感じました。

高田:ありがとうございます。つまりね、音というのはヴァイブレーション、空気振動なんですね。空気振動というのは皮膚を動かすものですから、たとえば19ヘルツぐらいの低い音は遠くで聞こえる祭の太鼓の振動周波数がそれぐらいなんですけど、それっていうのは皮膚をやさしく撫でられるのと同じ振動周波数だともいわれています。遠くから聞こえてくる音と人間の身体はかつてひじょうに密接にかかわっていました。位置を確認する道具でもあったんです。

■アフリカの太鼓によるコミュニケーションみたいですね。

高田:もっといえば350万年前のアウストラロピテクスもそうですよね。あのひとたち、あのひとたちって知り合いじゃないんですけど(笑)。

■(笑)そうだと思います。

高田:彼らも楽器をもっていました。鳥の骨に穴を開けただけの原始的なものですが、それを吹いていたのはわかっています。そこから、楽器を手にすることがどういう意味をもつのかということを考えます。森のなかで骨の笛を吹くとどういう精神状態の変化が起こるかと想像するんですね。そうするとまず、音というのはそのひとが安全であるということ、生命を維持するために必要だということ、つまり自分が居る場所を仲間に教えることにつながります。これはまず生命の維持には不可欠です。そういう音を聴くことで空間というものを測ることもできます。響きの返りですね。響きを聴きとる能力というのが生命の維持に役立つはずなんです。生命の維持装置としてまず音があったにちがいない。それがデジタルになってしまうとイヤホンのなかで鳴るものになり、外界を遮断するものになってしまった。

私は今回はミラノのファッションブランドBottega Venetaのお仕事でこういう場所で、ほんとうにひさしぶりに生演奏をしたんですけど、服も同じ効果をもっていると思っているんですね。服というのは人間の皮膚の次に得られる、身体にたいする空間だと思うんです。その役割は身体を保護すること、命を守ることです。ネアンデルタール人も毛皮を着るという点で服飾文化をもっていましたが、服というのは着飾るものであると同時に命を守るものでもあります。皮膚の次の空間、いちばん心地よい、命を守るための部屋として服があり、その外に屋根のある部屋のような空間があり、町や国がある。それもまた安全でなければならないと思うんです。音楽もまた、人間が服を着るのと同じように、空間をつくることで安全で命を守る、命を守るというのは原初的な感覚ですが、そういうものでなければならないと思うんです。

■きのうの演奏で印象にのこったのも、高田さんの空間の捉え方でした。空間の特性を考慮し、響きを重視されている印象がありました。

高田:響きもそうですし、お客さんの耳にどのようにとどくかを意識します。音が移動してちかづいてくるという距離感は生でないとできないんですよ。会場にスピーカーを置いてLRから出すだけでは空間がこわれてしまいます。空間を音の響きでとらえることはアウストラロピテクスの命の音と同じ意味をもつと思います。

■場が決まってはじめて楽器の配置などが決まってくるんですね。

高田:はい。

■コンサートホールのような会場ならまだしも、高田さんはふつうの演奏に適さない空間も数多く経験されてきた気がします。

高田:もちろんです。それはたいへんですよ。どのような場所であっても、そこで精一杯という場合は尊重して演奏しますよ。そこにみんな集まって、サウンドを聴くことで、マインドを守ることができる。特定の空間における人間に、最適の音の状態を考え、原理や原則に基づいた音楽を提供するのが私の仕事だと思っています。場所という点では、訪れたなかにはコンサートという概念がない国や地域もありました。西アフリカでは演奏中に電源が落ちて会場が真っ暗になったこともあります。しばらくして、ようやく私の周囲だけ、発電機もってきて電灯で照らし出して演奏したこともあります(笑)。

■アフリカのどちらですか。

高田:ガーナやコートジボワールです。コートジボワールはフランス領だったこともあるので、西洋化されたスペースもありますが、そういうところに行きますと、現地のひとたちが駐留しているひとたちのサービスのために雇われている現状がありまして、そういう西洋社会がつくってきたアフリカとのかかわりなどを如実に感じることもありました。

■そのような状況にアンビバレンスを感じることはありますか。

高田:つねに感じていますよ。そこが歴史であり経済の格差でもあります。だからこそ私はいろいろな文化をイコールにみていかなければならないと思っています。どこかによりそうというよりも、まったく同等にみていく、そこが私は大事だと思いますし、ひとつの音楽をつくる原動力にもなっています。

■西洋と非西洋を対立的に考えるのではないということですね。

高田:西洋は西洋でネアンデルタールのひとたちが毛皮を着ていたところにはじまる歴史をもっています。その足音のようなものをつねに共有していたいと思うんです。アンチ=ヨーロッパということはまったくなくて共有していたい。さいきんは西洋の象徴ともいえる美術館とか教会などの場所での演奏の依頼を受けることも多くなりました。いまハンブルクの教会の鐘の音をつくるプロジェクトにとりかかっているんですよ。37ヵ国から移民が集まっている、ハンブルクのなかでもとくに貧しい地域で、プロテスタントの教会なんだけれども、イスラムのひとたちも集ってイベントをやることもあるそうです。移民の癒しの場になっている教会の鐘の音をつくって一ヶ月間ながすというプロジェクトなんですね。お金は出ないんだけれども、といわれて、いいですよって(笑)。

〈参考作品〉

高田みどり - 鏡の向こう側 RCA Red Seal / 1983

全曲多重録音によるファースト・ソロ。4曲入りで、10分を超える長尺曲2曲で全体を挟み込むアーチ構造をとっている。冒頭の「Mr. Henri Rousseau's Dream(アンリ・ルソー氏の夢)」にいうアンリ・ルソーとはジャケットにもみえるフランスの素朴派の画家で、その奇妙に均衡を欠いた作風と、熱帯的なアンビエントのとりあわせが、夢幻的なひろがりをもたらし、2曲目の「Crossing」はライヒ風のマリンバをもちいたクロスリズム、「騙し絵」の意の仏語のタイトルを冠した「Trompe-l'œil」ではアウストラロピテクスが吹くリコーダーを思わせる音を奏でたかと思えば、ドラムスが登場する「Catastrophe Σ」でゆっくりと上昇線を描き幕を引く、端的だがきわめて高度な構想と内実をもつ傑作。

ムクワジュ・アンサンブル - Mkwaju Better Days / 1981

作曲家久石譲のグループを起点にした打楽器アンサンブルで、高田のほか定成庸司、荒瀬順子からなる。2作あるうちのこちらはファーストで、すべての曲を久石が作曲し、キーボードで演奏にも加わっている。グループ名にもなった冒頭の「Mkwaju(スワヒリ語でタマリンドの樹の意)」はじめ、基調はミニマル・ミュージックだが、ニューウェイヴやポップスにも通じる、サバンナのようなみはらしのよさをおぼえるのは作曲者の資質によるものか。間をおかず発表した2作目の『Ki-Motion』では久石は離脱し、ワハハの千野秀一がプロデュースを担当。高田の手になる「Wood Dance」「Ki-Motion」をふくめ、前作よりも陰影の増した空間性を展開している。

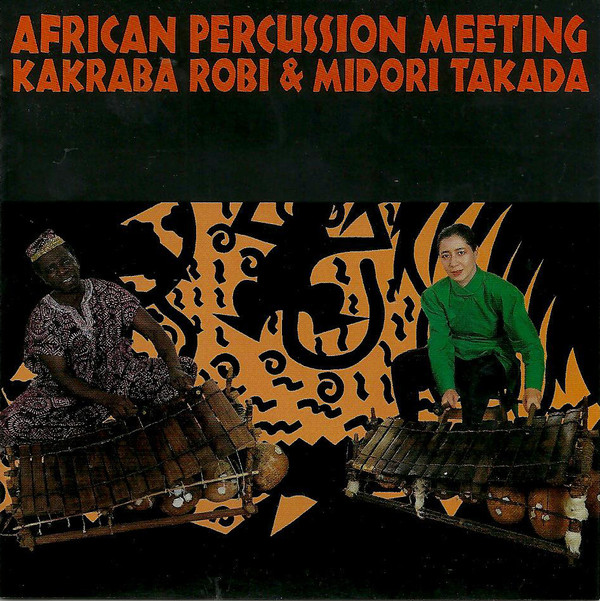

Kakraba Robi & Midori Takada - African Percussion Meeting CBS/Sony / 1990

一柳慧の招きで83年にはじめて日本の地を踏んだガーナの至宝との共演作。87年のサントリーホールでのライヴ録音で、幾多の打楽器を即興的にあやつりリズムの交感をこころみるが、聴きどころは現地でコギリと呼ぶアフリカ・マリンバを使用したパートとなろうか。はげしく交錯する音列がポリリズムなる穏当な言い方ではおいつかない酩酊的をもたらす音の波と化している。

高田みどり、佐藤允彦 - Lunar Cruise Epic / 1990

やはり再評価の対象となった90年作。佐藤と高田は韓国のサックス奏者姜泰煥をふくむトリオ「トン・クラミ」でも継続的な活動をおこなうなど、即興音楽の分野でも重要な足跡をのこすが、初期の協働の記録となる本作ではフュージョン〜クロスオーヴァーを換骨奪胎したかのような方向性で、映像喚起的な作品世界をかたちづくっている。細野晴臣がフレトレスベースを手にする「Madorone」など、小品だがピリリとした楽曲多し。

ボッテガ・ヴェネタ 表参道フラッグシップ

東京都渋谷区神宮前5-1-5

営業時間 11:00-20:00

電話番号 03-5962-7630

取材・文:松村正人(2021年6月29日)

INTERVIEWS

- interview with Lias Saoudi(Fat White Family) - ロックンロールにもはや文化的な生命力はない。中流階級のガキが繰り広げる仮装大会だ。 ——リアス・サウディ(ファット・ホワイト・ファミリー)、インタヴュー

- interview with Shabaka - シャバカ・ハッチングス、フルートと尺八に活路を開く

- interview with Larry Heard - 社会にはつねに問題がある、だから私は音楽に美を吹き込む ——ラリー・ハード、来日直前インタヴュー

- interview with Keiji Haino - 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第2回 「ロリー・ギャラガーとレッド・ツェッペリン」そして「錦糸町の実況録音」について

- interview with Mount Kimbie - ロック・バンドになったマウント・キンビーが踏み出す新たな一歩

- interview with Chip Wickham - いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 ──サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー

- interview with Yo Irie - シンガーソングライター入江陽がいま「恋愛」に注目する理由

- interview with Keiji Haino - 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第1回 「エレクトリック・ピュア・ランドと水谷孝」そして「ダムハウス」について

- exclusive JEFF MILLS ✖︎ JUN TOGAWA - 「スパイラルというものに僕は関心があるんです。地球が回っているように、太陽系も回っているし、銀河系も回っているし……」 対談:ジェフ・ミルズ ✖︎ 戸川純「THE TRIP -Enter The Black Hole- 」

- interview with Julia_Holter - 私は人間を信じているし、様々な音楽に耳を傾ける潜在能力を持っていると信じている ——ジュリア・ホルター、インタヴュー

- interview with Mahito the People - 西日本アウトサイド・ファンタジー ──初監督映画『i ai』を完成させたマヒトゥ・ザ・ピーポー、大いに語る

- interview with Tei Tei & Arow - 松島、パーティしようぜ ──TEI TEI(電気菩薩)×AROW亜浪(CCCOLECTIVE)×NordOst(松島広人)座談会

- interview with Kode9 - 〈ハイパーダブ〉20周年 ──主宰者コード9が語る、レーベルのこれまでとこれから

- interview with Zaine Griff - ユキヒロとリューイチ、そしてYMOへの敬意をこめてレコーディングした ──ザイン・グリフが紡ぐ新しい “ニュー・ロマンティックス”

- interview with Danny Brown - だから、自分としてはヘンじゃないものを作ろうとするんだけど……周りは「いやー、やっぱ妙だよ」って反応で ──〈Warp〉初のデトロイトのラッパー、ダニー・ブラウン

- interview with Meitei(Daisuke Fujita) - 奇妙な日本 ——冥丁(藤田大輔)、インタヴュー

- interview with Lucy Railton - ルーシー・レイルトンの「聴こえない音」について渡邊琢磨が訊く

- interview with Waajeed - デトロイト・ハイテック・ジャズの思い出 ──元スラム・ヴィレッジのプロデューサー、ワジード来日インタヴュー

- interview with Kazufumi Kodama - どうしようもない「悲しみ」というものが、ずっとあるんですよ ──こだま和文、『COVER曲集 ♪ともしび♪』について語る

- interview with Shinya Tsukamoto - 「戦争が終わっても、ぜんぜん戦争は終わってないと思っていた人たちがたくさんいたことがわかったんですね」 ──新作『ほかげ』をめぐる、塚本晋也インタヴュー

DOMMUNE

DOMMUNE