MOST READ

- Columns 4月のジャズ Jazz in April 2024

- Li Yilei - NONAGE / 垂髫 | リー・イーレイ

- interview with Lias Saoudi(Fat White Family) ロックンロールにもはや文化的な生命力はない。中流階級のガキが繰り広げる仮装大会だ。 | リアス・サウディ(ファット・ホワイト・ファミリー)、インタヴュー

- interview with Keiji Haino 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第2回

- interview with Larry Heard 社会にはつねに問題がある、だから私は音楽に美を吹き込む | ラリー・ハード、来日直前インタヴュー

- The Jesus And Mary Chain - Glasgow Eyes | ジーザス・アンド・メリー・チェイン

- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈

- Columns ♯5:いまブルース・スプリングスティーンを聴く

- claire rousay ──近年のアンビエントにおける注目株のひとり、クレア・ラウジーの新作は〈スリル・ジョッキー〉から

- interview with Shabaka シャバカ・ハッチングス、フルートと尺八に活路を開く

- tofubeats ──ハウスに振り切ったEP「NOBODY」がリリース

- Beyoncé - Cowboy Carter | ビヨンセ

- 『成功したオタク』 -

- Politics なぜブラック・ライヴズ・マターを批判するのか?

- Larry Heard ——シカゴ・ディープ・ハウスの伝説、ラリー・ハード13年ぶりに来日

- 壊れかけのテープレコーダーズ - 楽園から遠く離れて | HALF-BROKEN TAPERECORDS

- interview with Keiji Haino 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第1回 | 「エレクトリック・ピュアランドと水谷孝」そして「ダムハウス」について

- Free Soul ──コンピ・シリーズ30周年を記念し30種類のTシャツが発売

- interview with Fat White Family 彼らはインディ・ロックの救世主か? | ファット・ホワイト・ファミリー、インタヴュー

- Royel Otis - Pratts & Pain | ロイエル・オーティス

Home > News > 我々はクラウトロックのなにを知っているのだろう? - ──英国ジャーナリストによる大著『フューチャー・デイズ クラウトロックとモダンドイツの構築』刊行!

我々はクラウトロックのなにを知っているのだろう。ハンス・ヨアヒム・レデリウスが、ザ・ビートルズの最年長メンバーより6歳年上で、エルヴィス・プレスリーよりも数か月早く生まれていることを多くの人は知らない。そう、プレスリーより早く生まれたこの男は、少年時代を戦中に過ごし、郵便配達やマッサージ師をやりながら生き延びて、そして60年代のベルリンのシーンにおける最高のアンダーグラウンドな場で、耳をつんざくほどのノイズを、エレクトリック・ノイズを鳴らす。わずかこれだけの物語だが、我々はここからさまざまなものを読み取ることが出来る。つまり、ティーンエイジャーとして豊かな消費生活を送れなかった境遇の者が、その運命を乗り越えようとするときのとてつもない想像力……。

あるいはクラフトワークの『アウトバーン』だ。あのとことん牧歌的とも言えるジャケの絵。郊外の緑のなかを延びるアウトバーンを走る自動車──、周知のように、アウトバーンは、ナチス時代の遺産でもあり、このアルバムはあまりにも単純に自動車を賞揚しているようでもある。しかし、同時に、アウトバーンは町と町を繋げている重要な交通網であることに変わりない。ブルース・スプリングスティーンの「涙のサンダーロード」のように、いい女もいなければ威勢のいいものでもない、ただそれは確実にあるものであり、エレクトリックな表現でありながら、リアルであろうとする「涙のサンダーロード」以上に、実はリアルな我々の生活を表現しているというこの逆説。我々はクラウトロックのなにを知っているのだろう。

なるほど、クラウトロックはときにエレクトロニクスと結びつけられるが、しかし、そのほんとんが、当時高価だったシンセサイザーを購入できる立場にいなかった。彼らのエレクトロニクスとは、高価なモジュラー・シンセを買うことではなく、中原昌也のように、安価なテープマシンやマイクやラジオなどを工夫して使うことだった。クラウトロックがパンクから尊敬されている理由のひとつである。

ぼくにとって、クラウトロックは長きにわたって好きなものであると同時に、ある種のオブセッションでもあった。自分はなんでクラウトロックが好きなんだろう。60年代末から70年代の西ドイツで生まれたいくつかのロック・バンドの音源が、なんで特別で、そしてなんでその後あり得ないほどの影響力を発揮しているんだろう。実験的だからか? エレクトロニックだからか? ぼくは何度もそれを説明しようと試みて、うまくいかなかった。なぜぼくは、カンのオーガニックなグルーヴやクラスターの牧歌的なアンビエントを、なぜこうも好きなのだろうか。そもそも、こうした音楽とノイ!の前へ前へと進むモータリック・ビート、あるいはアシュ・ラ・テンペルの星界のサイケデリクスとのあいだにいかなる共通項があると言うのだろうか?

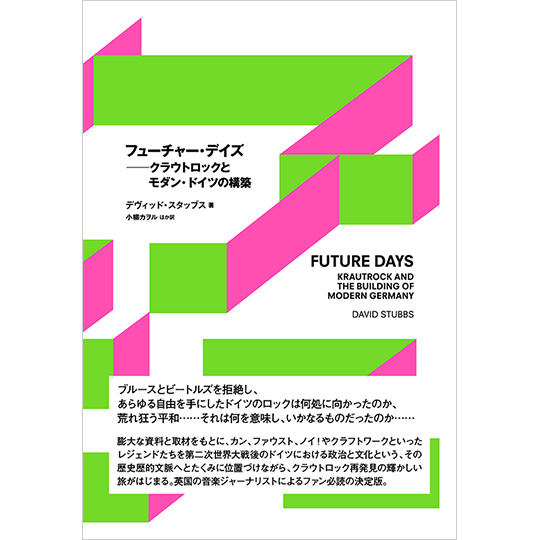

本書『フューチャー・デイズ──クラウトロックとモダン・ドイツの構築 』は2014年に刊行された英国のジャーナリストが描くクラウトロックの評伝で、おそらくのジャンルにおける書物の中で最高のものだろう。著者は、たんにオタク的にこのマニアックなジャンルを掘り下げるのではなく、戦後ドイツ史を引っぱり出し、その特殊な歴史的状況を説明しながら、クラウトロックが生まれる背景について詳述する。同じように英米のサブカルチャーに影響を受けながら、フランスやイタリアではなくなぜそれが“西ドイツ”だったのか? 我々はその糸口を知り、その普遍性に辿り着く。

また本書は、挑発的なロック評論でもある。いまだにローリング・ストーンズやボブ・ディランを有り難がっている人たちへの強烈なカウンターも含まれている。英国ジャーナリストらしく、白黒はっきりさせているので、読む人が読んだら破り捨てたくなるような箇所もあるだろうし、クラウトロックのすべてを賞賛しているわけでもない(タンジェリン・ドリームのファンも読まないほうがいいかもしれない)。だが、好き嫌いは抜きにして、花田清輝を彷彿させる博覧強記と英国人らしい批評性、そしてリスナーの想像力において、間違いなく読み応えがある本だ。

日本ではほとんど知られていない、戦後ドイツ文化史の説明は、同じように敗戦を経験した日本人にとってはなおさら興味深い。デヴィッド・ボウイがいかにクラウトロック史において重要だったのかも再三書かれている。それから、1970年代のレスター・バングスがクラフトワークをどのように賞揚したのか、あるいは、1980年代に『NME』のライヴァル紙だった『メロディ・メーカー』の方向性まで(著者は『メロディ・メーカー』編集者だった)と、いまや日本では死に絶えている(?)ロック・ジャーナリズムに関心のある人にも面白い本だし、他方では、ブリアルやワイリーからURまで、今日のエレクトロニック・ミュージックについての考察も含まれている。

本書にはいくつかのキーワードが出来てくる。ここで例を挙げるながら、カンの「リーダーはいない」とクラスターの「荒れ狂う平和」だ。どちらの言葉にも複数の意味がある。「リーダーはいない」の“リーダー”にはヒトラーや象徴としての父や男根的ロックの否定も含まれている。と同時に、「自分は誰かに生かされている」という感覚でもある。たとえ小さな子供でも、自分が子供を養っているのではなく、実はその子供に自分が生かされているのだという感覚。もうひとつの「荒れ狂う平和」とは、たまらなく穏やかな田園の裏側で荒れ狂うもの、その両方を同時に感じてしまうこと。──クラウトロックとは、決してスタイルではないのだ。

膨大な資料と取材をもとに描かれたクラウトロック評伝の冒険をひとりでも多くの人に楽しんでいただきたい。

■目次

Unna, West Germany, 1970──ウンナ、西ドイツ、1970年

Introduction ──前置き

Prologue ──序文

1 Amon Düül and the Rise from the Communes

アモン・デュールとコミューンからの上昇

2 Can: No Führers

カン:リーダー不在

3 Kraftwerk and the Electrifi cation of Modern Music

クラフトワークとモダン・ミュージックの電子化

4 Faust: Hamburg and the German Beatles

ファウスト:ハンブルグとジャーマン・ビートルズ

5 Riding through the Night: Neu! and Conny Plank

夜を駆け抜けて:ノイ!とコニー・プランク

6 The Berlin School

ベルリン派

7 Fellow Travellers

旅の仲間たち

8 A Raging Peace: Cluster, Harmonia and Eno 329

荒々しい平和:クラスター、ハルモニア、そしてイーノ

9 Popol Vuh and Herzog

ポポル・ヴゥーとヘルツォーク

10 Astral Travelling: Rolf-Ulrich Kaiser, Ash Ra Tempel and the

Cosmic Couriers

星界旅行:ロルフ・ウルリッヒ・カイザー、アシュ・ラ・テンペルと宇宙のメッセンジャー

11 A New Concrete: Neue Deutsche Welle

新しいコンクリート:ノイエ・ドイッチェ・ヴェレ

12 Post-Bowie, Post-Punk, Today and Tomorrow

ポスト・ボウイ、ポストパンク、今日そして明日

フューチャー・デイズ

フューチャー・デイズ

──クラウトロックとモダン・ドイツの構築

デヴィッド・スタッブス 著

小柳カヲルほか訳

ele-king books

定価:4400円(税抜き)

6月22日発売予定

デヴィッド・スタブス/David Stubbs

英国の著述家、音楽ジャーナリスト。オックスフォード大学在学中、サイモン・レイノルズと共にファンジン『Monitor』を立ち上げ、卒業後『Melody Maker』の編集部に加わる。その後、『NME』、『Uncut』、『Vox』、『The Wire』に勤務。これまでに『The Times』、『The Sunday Times』、『Spin』、『Gurdian』、『Quietus』、『GQ』などに寄稿。その多くの著作には、ジミ・ヘンドリックスの各楽曲に焦点を当てその人物像に迫ったものや、『Fear of Music: Why People Get Rothko but Don't Get Stockhausen』、20世紀の前衛音楽とアートの比較研究書などがある。現在、スタブスはロンドン在住。

TWEET

![]() 我々は何故かくもカンやノイ!やクラフトワークを温ねるのか? デヴィッド・ボウイは何故ベルリンに行かねばならなかったのか? 我々はクラウトロックの何を知っているのか? 『フューチャー・デイズ──クラウトロックとモダンドイツの構築』刊行 https://t.co/jfv84lhz7U@___ele_king___ 06.10 17:52

我々は何故かくもカンやノイ!やクラフトワークを温ねるのか? デヴィッド・ボウイは何故ベルリンに行かねばならなかったのか? 我々はクラウトロックの何を知っているのか? 『フューチャー・デイズ──クラウトロックとモダンドイツの構築』刊行 https://t.co/jfv84lhz7U@___ele_king___ 06.10 17:52

![]() RT @___ele_king___: 我々は何故かくもカンやノイ!やクラフトワークを温ねるのか? デヴィッド・ボウイは何故ベルリンに行かねばならなかったのか? 我々はクラウトロックの何を知っているのか? 『フューチャー・デイズ──クラウトロックとモダンドイツの構築』刊行 ht…@Futoru_ 06.10 17:53

RT @___ele_king___: 我々は何故かくもカンやノイ!やクラフトワークを温ねるのか? デヴィッド・ボウイは何故ベルリンに行かねばならなかったのか? 我々はクラウトロックの何を知っているのか? 『フューチャー・デイズ──クラウトロックとモダンドイツの構築』刊行 ht…@Futoru_ 06.10 17:53

![]() RT @___ele_king___: 我々は何故かくもカンやノイ!やクラフトワークを温ねるのか? デヴィッド・ボウイは何故ベルリンに行かねばならなかったのか? 我々はクラウトロックの何を知っているのか? 『フューチャー・デイズ──クラウトロックとモダンドイツの構築』刊行 ht…@SineWave_jp 06.10 17:53

RT @___ele_king___: 我々は何故かくもカンやノイ!やクラフトワークを温ねるのか? デヴィッド・ボウイは何故ベルリンに行かねばならなかったのか? 我々はクラウトロックの何を知っているのか? 『フューチャー・デイズ──クラウトロックとモダンドイツの構築』刊行 ht…@SineWave_jp 06.10 17:53

![]() RT @___ele_king___: 我々は何故かくもカンやノイ!やクラフトワークを温ねるのか? デヴィッド・ボウイは何故ベルリンに行かねばならなかったのか? 我々はクラウトロックの何を知っているのか? 『フューチャー・デイズ──クラウトロックとモダンドイツの構築』刊行 ht…@postit_Foundmix 06.10 17:54

RT @___ele_king___: 我々は何故かくもカンやノイ!やクラフトワークを温ねるのか? デヴィッド・ボウイは何故ベルリンに行かねばならなかったのか? 我々はクラウトロックの何を知っているのか? 『フューチャー・デイズ──クラウトロックとモダンドイツの構築』刊行 ht…@postit_Foundmix 06.10 17:54

![]() RT @___ele_king___: 我々は何故かくもカンやノイ!やクラフトワークを温ねるのか? デヴィッド・ボウイは何故ベルリンに行かねばならなかったのか? 我々はクラウトロックの何を知っているのか? 『フューチャー・デイズ──クラウトロックとモダンドイツの構築』刊行 ht…@neuenrose 06.10 17:58

RT @___ele_king___: 我々は何故かくもカンやノイ!やクラフトワークを温ねるのか? デヴィッド・ボウイは何故ベルリンに行かねばならなかったのか? 我々はクラウトロックの何を知っているのか? 『フューチャー・デイズ──クラウトロックとモダンドイツの構築』刊行 ht…@neuenrose 06.10 17:58

![]() RT @___ele_king___: 我々は何故かくもカンやノイ!やクラフトワークを温ねるのか? デヴィッド・ボウイは何故ベルリンに行かねばならなかったのか? 我々はクラウトロックの何を知っているのか? 『フューチャー・デイズ──クラウトロックとモダンドイツの構築』刊行 ht…@shintanimayumi 06.10 18:01

RT @___ele_king___: 我々は何故かくもカンやノイ!やクラフトワークを温ねるのか? デヴィッド・ボウイは何故ベルリンに行かねばならなかったのか? 我々はクラウトロックの何を知っているのか? 『フューチャー・デイズ──クラウトロックとモダンドイツの構築』刊行 ht…@shintanimayumi 06.10 18:01

![]() RT @___ele_king___: 我々は何故かくもカンやノイ!やクラフトワークを温ねるのか? デヴィッド・ボウイは何故ベルリンに行かねばならなかったのか? 我々はクラウトロックの何を知っているのか? 『フューチャー・デイズ──クラウトロックとモダンドイツの構築』刊行 ht…@yoshim27gogo 06.10 18:03

RT @___ele_king___: 我々は何故かくもカンやノイ!やクラフトワークを温ねるのか? デヴィッド・ボウイは何故ベルリンに行かねばならなかったのか? 我々はクラウトロックの何を知っているのか? 『フューチャー・デイズ──クラウトロックとモダンドイツの構築』刊行 ht…@yoshim27gogo 06.10 18:03

![]() RT @___ele_king___: 我々は何故かくもカンやノイ!やクラフトワークを温ねるのか? デヴィッド・ボウイは何故ベルリンに行かねばならなかったのか? 我々はクラウトロックの何を知っているのか? 『フューチャー・デイズ──クラウトロックとモダンドイツの構築』刊行 ht…@niiyamahatsugen 06.10 18:05

RT @___ele_king___: 我々は何故かくもカンやノイ!やクラフトワークを温ねるのか? デヴィッド・ボウイは何故ベルリンに行かねばならなかったのか? 我々はクラウトロックの何を知っているのか? 『フューチャー・デイズ──クラウトロックとモダンドイツの構築』刊行 ht…@niiyamahatsugen 06.10 18:05

![]() RT @___ele_king___: 我々は何故かくもカンやノイ!やクラフトワークを温ねるのか? デヴィッド・ボウイは何故ベルリンに行かねばならなかったのか? 我々はクラウトロックの何を知っているのか? 『フューチャー・デイズ──クラウトロックとモダンドイツの構築』刊行 ht…@k6119 06.10 18:08

RT @___ele_king___: 我々は何故かくもカンやノイ!やクラフトワークを温ねるのか? デヴィッド・ボウイは何故ベルリンに行かねばならなかったのか? 我々はクラウトロックの何を知っているのか? 『フューチャー・デイズ──クラウトロックとモダンドイツの構築』刊行 ht…@k6119 06.10 18:08

![]() RT @___ele_king___: 我々は何故かくもカンやノイ!やクラフトワークを温ねるのか? デヴィッド・ボウイは何故ベルリンに行かねばならなかったのか? 我々はクラウトロックの何を知っているのか? 『フューチャー・デイズ──クラウトロックとモダンドイツの構築』刊行 ht…@138ch 06.10 18:15

RT @___ele_king___: 我々は何故かくもカンやノイ!やクラフトワークを温ねるのか? デヴィッド・ボウイは何故ベルリンに行かねばならなかったのか? 我々はクラウトロックの何を知っているのか? 『フューチャー・デイズ──クラウトロックとモダンドイツの構築』刊行 ht…@138ch 06.10 18:15

![]() RT @___ele_king___: 我々は何故かくもカンやノイ!やクラフトワークを温ねるのか? デヴィッド・ボウイは何故ベルリンに行かねばならなかったのか? 我々はクラウトロックの何を知っているのか? 『フューチャー・デイズ──クラウトロックとモダンドイツの構築』刊行 ht…@kamio_keeshond 06.10 18:22

RT @___ele_king___: 我々は何故かくもカンやノイ!やクラフトワークを温ねるのか? デヴィッド・ボウイは何故ベルリンに行かねばならなかったのか? 我々はクラウトロックの何を知っているのか? 『フューチャー・デイズ──クラウトロックとモダンドイツの構築』刊行 ht…@kamio_keeshond 06.10 18:22

![]() RT @___ele_king___: 我々は何故かくもカンやノイ!やクラフトワークを温ねるのか? デヴィッド・ボウイは何故ベルリンに行かねばならなかったのか? 我々はクラウトロックの何を知っているのか? 『フューチャー・デイズ──クラウトロックとモダンドイツの構築』刊行 ht…@manabel 06.10 18:34

RT @___ele_king___: 我々は何故かくもカンやノイ!やクラフトワークを温ねるのか? デヴィッド・ボウイは何故ベルリンに行かねばならなかったのか? 我々はクラウトロックの何を知っているのか? 『フューチャー・デイズ──クラウトロックとモダンドイツの構築』刊行 ht…@manabel 06.10 18:34

![]() 我々はクラウトロックのなにを知っているのだろう? - ──英国ジャーナリストによる大著『フューチャー・デイズ クラウトロックとモダンドイツの構築』刊行! | ele-king https://t.co/Kt8bbPDiKj @___ele_king___さんから@ameotoko1129 06.10 19:01

我々はクラウトロックのなにを知っているのだろう? - ──英国ジャーナリストによる大著『フューチャー・デイズ クラウトロックとモダンドイツの構築』刊行! | ele-king https://t.co/Kt8bbPDiKj @___ele_king___さんから@ameotoko1129 06.10 19:01

![]() RT @___ele_king___: 我々は何故かくもカンやノイ!やクラフトワークを温ねるのか? デヴィッド・ボウイは何故ベルリンに行かねばならなかったのか? 我々はクラウトロックの何を知っているのか? 『フューチャー・デイズ──クラウトロックとモダンドイツの構築』刊行 ht…@mckee1970 06.10 19:11

RT @___ele_king___: 我々は何故かくもカンやノイ!やクラフトワークを温ねるのか? デヴィッド・ボウイは何故ベルリンに行かねばならなかったのか? 我々はクラウトロックの何を知っているのか? 『フューチャー・デイズ──クラウトロックとモダンドイツの構築』刊行 ht…@mckee1970 06.10 19:11

![]() RT @___ele_king___: 我々は何故かくもカンやノイ!やクラフトワークを温ねるのか? デヴィッド・ボウイは何故ベルリンに行かねばならなかったのか? 我々はクラウトロックの何を知っているのか? 『フューチャー・デイズ──クラウトロックとモダンドイツの構築』刊行 ht…@brknlttlsstr 06.10 19:12

RT @___ele_king___: 我々は何故かくもカンやノイ!やクラフトワークを温ねるのか? デヴィッド・ボウイは何故ベルリンに行かねばならなかったのか? 我々はクラウトロックの何を知っているのか? 『フューチャー・デイズ──クラウトロックとモダンドイツの構築』刊行 ht…@brknlttlsstr 06.10 19:12

![]() 我々はクラウトロックのなにを知っているのだろう? - ──英国ジャーナリストによる大著『フューチャー・デイズ クラウトロックとモダンドイツの構築』刊行! | ele-king https://t.co/8YgpfEEHRF@tknr_koume 06.10 19:12

我々はクラウトロックのなにを知っているのだろう? - ──英国ジャーナリストによる大著『フューチャー・デイズ クラウトロックとモダンドイツの構築』刊行! | ele-king https://t.co/8YgpfEEHRF@tknr_koume 06.10 19:12

![]() RT @___ele_king___: 我々は何故かくもカンやノイ!やクラフトワークを温ねるのか? デヴィッド・ボウイは何故ベルリンに行かねばならなかったのか? 我々はクラウトロックの何を知っているのか? 『フューチャー・デイズ──クラウトロックとモダンドイツの構築』刊行 ht…@studiomini 06.10 19:37

RT @___ele_king___: 我々は何故かくもカンやノイ!やクラフトワークを温ねるのか? デヴィッド・ボウイは何故ベルリンに行かねばならなかったのか? 我々はクラウトロックの何を知っているのか? 『フューチャー・デイズ──クラウトロックとモダンドイツの構築』刊行 ht…@studiomini 06.10 19:37

![]() RT @___ele_king___: 我々は何故かくもカンやノイ!やクラフトワークを温ねるのか? デヴィッド・ボウイは何故ベルリンに行かねばならなかったのか? 我々はクラウトロックの何を知っているのか? 『フューチャー・デイズ──クラウトロックとモダンドイツの構築』刊行 ht…@yanoz 06.10 19:39

RT @___ele_king___: 我々は何故かくもカンやノイ!やクラフトワークを温ねるのか? デヴィッド・ボウイは何故ベルリンに行かねばならなかったのか? 我々はクラウトロックの何を知っているのか? 『フューチャー・デイズ──クラウトロックとモダンドイツの構築』刊行 ht…@yanoz 06.10 19:39

![]() RT @___ele_king___: 我々は何故かくもカンやノイ!やクラフトワークを温ねるのか? デヴィッド・ボウイは何故ベルリンに行かねばならなかったのか? 我々はクラウトロックの何を知っているのか? 『フューチャー・デイズ──クラウトロックとモダンドイツの構築』刊行 ht…@watosy 06.10 20:12

RT @___ele_king___: 我々は何故かくもカンやノイ!やクラフトワークを温ねるのか? デヴィッド・ボウイは何故ベルリンに行かねばならなかったのか? 我々はクラウトロックの何を知っているのか? 『フューチャー・デイズ──クラウトロックとモダンドイツの構築』刊行 ht…@watosy 06.10 20:12

![]() 読みたくなりました。「フューチャー・デイズ──クラウトロックとモダン・ドイツの構築 」https://t.co/pwJhcAv8xy https://t.co/5qMvDw06t5@NEONHALL 06.10 20:30

読みたくなりました。「フューチャー・デイズ──クラウトロックとモダン・ドイツの構築 」https://t.co/pwJhcAv8xy https://t.co/5qMvDw06t5@NEONHALL 06.10 20:30

![]() RT @___ele_king___: 我々は何故かくもカンやノイ!やクラフトワークを温ねるのか? デヴィッド・ボウイは何故ベルリンに行かねばならなかったのか? 我々はクラウトロックの何を知っているのか? 『フューチャー・デイズ──クラウトロックとモダンドイツの構築』刊行 ht…@takunekobayashi 06.10 20:34

RT @___ele_king___: 我々は何故かくもカンやノイ!やクラフトワークを温ねるのか? デヴィッド・ボウイは何故ベルリンに行かねばならなかったのか? 我々はクラウトロックの何を知っているのか? 『フューチャー・デイズ──クラウトロックとモダンドイツの構築』刊行 ht…@takunekobayashi 06.10 20:34

![]() RT @___ele_king___: 我々は何故かくもカンやノイ!やクラフトワークを温ねるのか? デヴィッド・ボウイは何故ベルリンに行かねばならなかったのか? 我々はクラウトロックの何を知っているのか? 『フューチャー・デイズ──クラウトロックとモダンドイツの構築』刊行 ht…@marutenbouya 06.10 20:57

RT @___ele_king___: 我々は何故かくもカンやノイ!やクラフトワークを温ねるのか? デヴィッド・ボウイは何故ベルリンに行かねばならなかったのか? 我々はクラウトロックの何を知っているのか? 『フューチャー・デイズ──クラウトロックとモダンドイツの構築』刊行 ht…@marutenbouya 06.10 20:57

![]() RT @___ele_king___: 我々は何故かくもカンやノイ!やクラフトワークを温ねるのか? デヴィッド・ボウイは何故ベルリンに行かねばならなかったのか? 我々はクラウトロックの何を知っているのか? 『フューチャー・デイズ──クラウトロックとモダンドイツの構築』刊行 ht…@antennasia 06.10 20:58

RT @___ele_king___: 我々は何故かくもカンやノイ!やクラフトワークを温ねるのか? デヴィッド・ボウイは何故ベルリンに行かねばならなかったのか? 我々はクラウトロックの何を知っているのか? 『フューチャー・デイズ──クラウトロックとモダンドイツの構築』刊行 ht…@antennasia 06.10 20:58

![]() RT @___ele_king___: 我々は何故かくもカンやノイ!やクラフトワークを温ねるのか? デヴィッド・ボウイは何故ベルリンに行かねばならなかったのか? 我々はクラウトロックの何を知っているのか? 『フューチャー・デイズ──クラウトロックとモダンドイツの構築』刊行 ht…@DubTheWorld 06.10 22:19

RT @___ele_king___: 我々は何故かくもカンやノイ!やクラフトワークを温ねるのか? デヴィッド・ボウイは何故ベルリンに行かねばならなかったのか? 我々はクラウトロックの何を知っているのか? 『フューチャー・デイズ──クラウトロックとモダンドイツの構築』刊行 ht…@DubTheWorld 06.10 22:19

![]() RT @___ele_king___: 我々は何故かくもカンやノイ!やクラフトワークを温ねるのか? デヴィッド・ボウイは何故ベルリンに行かねばならなかったのか? 我々はクラウトロックの何を知っているのか? 『フューチャー・デイズ──クラウトロックとモダンドイツの構築』刊行 ht…@ototot5 06.10 22:20

RT @___ele_king___: 我々は何故かくもカンやノイ!やクラフトワークを温ねるのか? デヴィッド・ボウイは何故ベルリンに行かねばならなかったのか? 我々はクラウトロックの何を知っているのか? 『フューチャー・デイズ──クラウトロックとモダンドイツの構築』刊行 ht…@ototot5 06.10 22:20

![]() RT @___ele_king___: 我々は何故かくもカンやノイ!やクラフトワークを温ねるのか? デヴィッド・ボウイは何故ベルリンに行かねばならなかったのか? 我々はクラウトロックの何を知っているのか? 『フューチャー・デイズ──クラウトロックとモダンドイツの構築』刊行 ht…@ttaabbt 06.10 22:20

RT @___ele_king___: 我々は何故かくもカンやノイ!やクラフトワークを温ねるのか? デヴィッド・ボウイは何故ベルリンに行かねばならなかったのか? 我々はクラウトロックの何を知っているのか? 『フューチャー・デイズ──クラウトロックとモダンドイツの構築』刊行 ht…@ttaabbt 06.10 22:20

![]() RT @___ele_king___: 我々は何故かくもカンやノイ!やクラフトワークを温ねるのか? デヴィッド・ボウイは何故ベルリンに行かねばならなかったのか? 我々はクラウトロックの何を知っているのか? 『フューチャー・デイズ──クラウトロックとモダンドイツの構築』刊行 ht…@sad4ler1 06.10 22:21

RT @___ele_king___: 我々は何故かくもカンやノイ!やクラフトワークを温ねるのか? デヴィッド・ボウイは何故ベルリンに行かねばならなかったのか? 我々はクラウトロックの何を知っているのか? 『フューチャー・デイズ──クラウトロックとモダンドイツの構築』刊行 ht…@sad4ler1 06.10 22:21

![]() RT @___ele_king___: 我々は何故かくもカンやノイ!やクラフトワークを温ねるのか? デヴィッド・ボウイは何故ベルリンに行かねばならなかったのか? 我々はクラウトロックの何を知っているのか? 『フューチャー・デイズ──クラウトロックとモダンドイツの構築』刊行 ht…@tama5kake 06.10 22:20

RT @___ele_king___: 我々は何故かくもカンやノイ!やクラフトワークを温ねるのか? デヴィッド・ボウイは何故ベルリンに行かねばならなかったのか? 我々はクラウトロックの何を知っているのか? 『フューチャー・デイズ──クラウトロックとモダンドイツの構築』刊行 ht…@tama5kake 06.10 22:20

![]() RT @___ele_king___: 我々は何故かくもカンやノイ!やクラフトワークを温ねるのか? デヴィッド・ボウイは何故ベルリンに行かねばならなかったのか? 我々はクラウトロックの何を知っているのか? 『フューチャー・デイズ──クラウトロックとモダンドイツの構築』刊行 ht…@tanukibon 06.10 22:22

RT @___ele_king___: 我々は何故かくもカンやノイ!やクラフトワークを温ねるのか? デヴィッド・ボウイは何故ベルリンに行かねばならなかったのか? 我々はクラウトロックの何を知っているのか? 『フューチャー・デイズ──クラウトロックとモダンドイツの構築』刊行 ht…@tanukibon 06.10 22:22

![]() RT @___ele_king___: 我々は何故かくもカンやノイ!やクラフトワークを温ねるのか? デヴィッド・ボウイは何故ベルリンに行かねばならなかったのか? 我々はクラウトロックの何を知っているのか? 『フューチャー・デイズ──クラウトロックとモダンドイツの構築』刊行 ht…@mukinko 06.10 22:24

RT @___ele_king___: 我々は何故かくもカンやノイ!やクラフトワークを温ねるのか? デヴィッド・ボウイは何故ベルリンに行かねばならなかったのか? 我々はクラウトロックの何を知っているのか? 『フューチャー・デイズ──クラウトロックとモダンドイツの構築』刊行 ht…@mukinko 06.10 22:24

![]() RT @___ele_king___: 我々は何故かくもカンやノイ!やクラフトワークを温ねるのか? デヴィッド・ボウイは何故ベルリンに行かねばならなかったのか? 我々はクラウトロックの何を知っているのか? 『フューチャー・デイズ──クラウトロックとモダンドイツの構築』刊行 ht…@nascacar 06.10 22:28

RT @___ele_king___: 我々は何故かくもカンやノイ!やクラフトワークを温ねるのか? デヴィッド・ボウイは何故ベルリンに行かねばならなかったのか? 我々はクラウトロックの何を知っているのか? 『フューチャー・デイズ──クラウトロックとモダンドイツの構築』刊行 ht…@nascacar 06.10 22:28

![]() RT @___ele_king___: 我々は何故かくもカンやノイ!やクラフトワークを温ねるのか? デヴィッド・ボウイは何故ベルリンに行かねばならなかったのか? 我々はクラウトロックの何を知っているのか? 『フューチャー・デイズ──クラウトロックとモダンドイツの構築』刊行 ht…@dupaki 06.10 22:29

RT @___ele_king___: 我々は何故かくもカンやノイ!やクラフトワークを温ねるのか? デヴィッド・ボウイは何故ベルリンに行かねばならなかったのか? 我々はクラウトロックの何を知っているのか? 『フューチャー・デイズ──クラウトロックとモダンドイツの構築』刊行 ht…@dupaki 06.10 22:29

![]() RT @___ele_king___: 我々は何故かくもカンやノイ!やクラフトワークを温ねるのか? デヴィッド・ボウイは何故ベルリンに行かねばならなかったのか? 我々はクラウトロックの何を知っているのか? 『フューチャー・デイズ──クラウトロックとモダンドイツの構築』刊行 ht…@okky0530 06.10 22:30

RT @___ele_king___: 我々は何故かくもカンやノイ!やクラフトワークを温ねるのか? デヴィッド・ボウイは何故ベルリンに行かねばならなかったのか? 我々はクラウトロックの何を知っているのか? 『フューチャー・デイズ──クラウトロックとモダンドイツの構築』刊行 ht…@okky0530 06.10 22:30

RT @___ele_king___: 我々は何故かくもカンやノイ!やクラフトワークを温ねるのか? デヴィッド・ボウイは何故ベルリンに行かねばならなかったのか? 我々はクラウトロックの何を知っているのか? 『フューチャー・デイズ──クラウトロックとモダンドイツの構築』刊行 ht…@slowglass_ 06.10 22:38

![]() RT @___ele_king___: 我々は何故かくもカンやノイ!やクラフトワークを温ねるのか? デヴィッド・ボウイは何故ベルリンに行かねばならなかったのか? 我々はクラウトロックの何を知っているのか? 『フューチャー・デイズ──クラウトロックとモダンドイツの構築』刊行 ht…@jojo_hiroshige 06.10 22:39

RT @___ele_king___: 我々は何故かくもカンやノイ!やクラフトワークを温ねるのか? デヴィッド・ボウイは何故ベルリンに行かねばならなかったのか? 我々はクラウトロックの何を知っているのか? 『フューチャー・デイズ──クラウトロックとモダンドイツの構築』刊行 ht…@jojo_hiroshige 06.10 22:39

![]() RT @___ele_king___: 我々は何故かくもカンやノイ!やクラフトワークを温ねるのか? デヴィッド・ボウイは何故ベルリンに行かねばならなかったのか? 我々はクラウトロックの何を知っているのか? 『フューチャー・デイズ──クラウトロックとモダンドイツの構築』刊行 ht…@bikkle23 06.10 22:45

RT @___ele_king___: 我々は何故かくもカンやノイ!やクラフトワークを温ねるのか? デヴィッド・ボウイは何故ベルリンに行かねばならなかったのか? 我々はクラウトロックの何を知っているのか? 『フューチャー・デイズ──クラウトロックとモダンドイツの構築』刊行 ht…@bikkle23 06.10 22:45

RT @___ele_king___: 我々は何故かくもカンやノイ!やクラフトワークを温ねるのか? デヴィッド・ボウイは何故ベルリンに行かねばならなかったのか? 我々はクラウトロックの何を知っているのか? 『フューチャー・デイズ──クラウトロックとモダンドイツの構築』刊行 ht…@thirdmask 06.10 22:47

![]() RT @___ele_king___: 我々は何故かくもカンやノイ!やクラフトワークを温ねるのか? デヴィッド・ボウイは何故ベルリンに行かねばならなかったのか? 我々はクラウトロックの何を知っているのか? 『フューチャー・デイズ──クラウトロックとモダンドイツの構築』刊行 ht…@loudengine 06.10 22:48

RT @___ele_king___: 我々は何故かくもカンやノイ!やクラフトワークを温ねるのか? デヴィッド・ボウイは何故ベルリンに行かねばならなかったのか? 我々はクラウトロックの何を知っているのか? 『フューチャー・デイズ──クラウトロックとモダンドイツの構築』刊行 ht…@loudengine 06.10 22:48

![]() RT @___ele_king___: 我々は何故かくもカンやノイ!やクラフトワークを温ねるのか? デヴィッド・ボウイは何故ベルリンに行かねばならなかったのか? 我々はクラウトロックの何を知っているのか? 『フューチャー・デイズ──クラウトロックとモダンドイツの構築』刊行 ht…@varvaz 06.10 22:50

RT @___ele_king___: 我々は何故かくもカンやノイ!やクラフトワークを温ねるのか? デヴィッド・ボウイは何故ベルリンに行かねばならなかったのか? 我々はクラウトロックの何を知っているのか? 『フューチャー・デイズ──クラウトロックとモダンドイツの構築』刊行 ht…@varvaz 06.10 22:50

![]() RT @___ele_king___: 我々は何故かくもカンやノイ!やクラフトワークを温ねるのか? デヴィッド・ボウイは何故ベルリンに行かねばならなかったのか? 我々はクラウトロックの何を知っているのか? 『フューチャー・デイズ──クラウトロックとモダンドイツの構築』刊行 ht…@fitp2014 06.10 22:55

RT @___ele_king___: 我々は何故かくもカンやノイ!やクラフトワークを温ねるのか? デヴィッド・ボウイは何故ベルリンに行かねばならなかったのか? 我々はクラウトロックの何を知っているのか? 『フューチャー・デイズ──クラウトロックとモダンドイツの構築』刊行 ht…@fitp2014 06.10 22:55

![]() RT @___ele_king___: 我々は何故かくもカンやノイ!やクラフトワークを温ねるのか? デヴィッド・ボウイは何故ベルリンに行かねばならなかったのか? 我々はクラウトロックの何を知っているのか? 『フューチャー・デイズ──クラウトロックとモダンドイツの構築』刊行 ht…@hat808 06.10 22:58

RT @___ele_king___: 我々は何故かくもカンやノイ!やクラフトワークを温ねるのか? デヴィッド・ボウイは何故ベルリンに行かねばならなかったのか? 我々はクラウトロックの何を知っているのか? 『フューチャー・デイズ──クラウトロックとモダンドイツの構築』刊行 ht…@hat808 06.10 22:58

![]() RT @___ele_king___: 我々は何故かくもカンやノイ!やクラフトワークを温ねるのか? デヴィッド・ボウイは何故ベルリンに行かねばならなかったのか? 我々はクラウトロックの何を知っているのか? 『フューチャー・デイズ──クラウトロックとモダンドイツの構築』刊行 ht…@m_ueeeeeo 06.10 23:13

RT @___ele_king___: 我々は何故かくもカンやノイ!やクラフトワークを温ねるのか? デヴィッド・ボウイは何故ベルリンに行かねばならなかったのか? 我々はクラウトロックの何を知っているのか? 『フューチャー・デイズ──クラウトロックとモダンドイツの構築』刊行 ht…@m_ueeeeeo 06.10 23:13

![]() RT @___ele_king___: 我々は何故かくもカンやノイ!やクラフトワークを温ねるのか? デヴィッド・ボウイは何故ベルリンに行かねばならなかったのか? 我々はクラウトロックの何を知っているのか? 『フューチャー・デイズ──クラウトロックとモダンドイツの構築』刊行 ht…@FunanimalSpd 06.10 23:33

RT @___ele_king___: 我々は何故かくもカンやノイ!やクラフトワークを温ねるのか? デヴィッド・ボウイは何故ベルリンに行かねばならなかったのか? 我々はクラウトロックの何を知っているのか? 『フューチャー・デイズ──クラウトロックとモダンドイツの構築』刊行 ht…@FunanimalSpd 06.10 23:33

![]() RT @___ele_king___: 我々は何故かくもカンやノイ!やクラフトワークを温ねるのか? デヴィッド・ボウイは何故ベルリンに行かねばならなかったのか? 我々はクラウトロックの何を知っているのか? 『フューチャー・デイズ──クラウトロックとモダンドイツの構築』刊行 ht…@kimurashigekix 06.11 00:07

RT @___ele_king___: 我々は何故かくもカンやノイ!やクラフトワークを温ねるのか? デヴィッド・ボウイは何故ベルリンに行かねばならなかったのか? 我々はクラウトロックの何を知っているのか? 『フューチャー・デイズ──クラウトロックとモダンドイツの構築』刊行 ht…@kimurashigekix 06.11 00:07

![]() 我々はクラウトロックのなにを知っているのだろう? - ──英国ジャーナリストによる大著『フューチャー・デイズ クラウトロックとモダンドイツの構築』刊行! | ele-king https://t.co/iOJGDlZoXz@music_news_20XX 06.11 01:07

我々はクラウトロックのなにを知っているのだろう? - ──英国ジャーナリストによる大著『フューチャー・デイズ クラウトロックとモダンドイツの構築』刊行! | ele-king https://t.co/iOJGDlZoXz@music_news_20XX 06.11 01:07

![]() 高い> 我々はクラウトロックのなにを知っているのだろう? - ──英国ジャーナリストによる大著『フューチャー・デイズ クラウトロックとモダンドイツの構築』刊行! | ele-king https://t.co/py7EjztnAv @___ele_king___さんから@boohbah 06.11 02:26

高い> 我々はクラウトロックのなにを知っているのだろう? - ──英国ジャーナリストによる大著『フューチャー・デイズ クラウトロックとモダンドイツの構築』刊行! | ele-king https://t.co/py7EjztnAv @___ele_king___さんから@boohbah 06.11 02:26

![]() RT @___ele_king___: 我々は何故かくもカンやノイ!やクラフトワークを温ねるのか? デヴィッド・ボウイは何故ベルリンに行かねばならなかったのか? 我々はクラウトロックの何を知っているのか? 『フューチャー・デイズ──クラウトロックとモダンドイツの構築』刊行 ht…@akassiiii 06.11 04:47

RT @___ele_king___: 我々は何故かくもカンやノイ!やクラフトワークを温ねるのか? デヴィッド・ボウイは何故ベルリンに行かねばならなかったのか? 我々はクラウトロックの何を知っているのか? 『フューチャー・デイズ──クラウトロックとモダンドイツの構築』刊行 ht…@akassiiii 06.11 04:47

![]() 我々はクラウトロックのなにを知っているのだろう? - ──英国ジャーナリストによる大著『フューチャー・デイズ クラウトロックとモダンドイツの構築』刊行! | ele-king https://t.co/roNmpukeFR @___ele_king___さんから@shoujoua 06.11 08:15

我々はクラウトロックのなにを知っているのだろう? - ──英国ジャーナリストによる大著『フューチャー・デイズ クラウトロックとモダンドイツの構築』刊行! | ele-king https://t.co/roNmpukeFR @___ele_king___さんから@shoujoua 06.11 08:15

![]() RT @___ele_king___: 我々は何故かくもカンやノイ!やクラフトワークを温ねるのか? デヴィッド・ボウイは何故ベルリンに行かねばならなかったのか? 我々はクラウトロックの何を知っているのか? 『フューチャー・デイズ──クラウトロックとモダンドイツの構築』刊行 ht…@vanillableep 06.11 09:47

RT @___ele_king___: 我々は何故かくもカンやノイ!やクラフトワークを温ねるのか? デヴィッド・ボウイは何故ベルリンに行かねばならなかったのか? 我々はクラウトロックの何を知っているのか? 『フューチャー・デイズ──クラウトロックとモダンドイツの構築』刊行 ht…@vanillableep 06.11 09:47

![]() ジュリアン・コープは2冊の著書で敗戦国の戦中世代の音楽としてドイツのクラウトロック、日本のサイケデリックロックという図を描いたんだよね。 / “我々はクラウトロックのなにを知っているのだろう? - ──英国ジャーナリストによる大…” https://t.co/S0lNkhJ9EU@missourifever 06.11 10:19

ジュリアン・コープは2冊の著書で敗戦国の戦中世代の音楽としてドイツのクラウトロック、日本のサイケデリックロックという図を描いたんだよね。 / “我々はクラウトロックのなにを知っているのだろう? - ──英国ジャーナリストによる大…” https://t.co/S0lNkhJ9EU@missourifever 06.11 10:19

![]() RT @missourifever: ジュリアン・コープは2冊の著書で敗戦国の戦中世代の音楽としてドイツのクラウトロック、日本のサイケデリックロックという図を描いたんだよね。 / “我々はクラウトロックのなにを知っているのだろう? - ──英国ジャーナリストによる大…” htt…@oga_gicho 06.11 10:41

RT @missourifever: ジュリアン・コープは2冊の著書で敗戦国の戦中世代の音楽としてドイツのクラウトロック、日本のサイケデリックロックという図を描いたんだよね。 / “我々はクラウトロックのなにを知っているのだろう? - ──英国ジャーナリストによる大…” htt…@oga_gicho 06.11 10:41

![]() “我々はクラウトロックのなにを知っているのだろう? - ──英国ジャーナリストによる大著『フューチャー・デイズ クラウトロックとモダンドイツの構築』刊行! | ele-king” https://t.co/b8fmzZ3oqb@minesweeper96 06.11 11:52

“我々はクラウトロックのなにを知っているのだろう? - ──英国ジャーナリストによる大著『フューチャー・デイズ クラウトロックとモダンドイツの構築』刊行! | ele-king” https://t.co/b8fmzZ3oqb@minesweeper96 06.11 11:52

![]() “我々はクラウトロックのなにを知っているのだろう? - ──英国ジャーナリストによる大著『フューチャー・デイズ クラウトロックとモダンドイツの構築』刊行! | ele-king” https://t.co/b8fmzZ3oqb@minesweeper96 06.11 11:52

“我々はクラウトロックのなにを知っているのだろう? - ──英国ジャーナリストによる大著『フューチャー・デイズ クラウトロックとモダンドイツの構築』刊行! | ele-king” https://t.co/b8fmzZ3oqb@minesweeper96 06.11 11:52

![]() “我々はクラウトロックのなにを知っているのだろう? - ──英国ジャーナリストによる大著『フューチャー・デイズ クラウトロックとモダンドイツの構築』刊行! | ele-king” https://t.co/QnIKA2djZ3@takuya_110s 06.11 12:01

“我々はクラウトロックのなにを知っているのだろう? - ──英国ジャーナリストによる大著『フューチャー・デイズ クラウトロックとモダンドイツの構築』刊行! | ele-king” https://t.co/QnIKA2djZ3@takuya_110s 06.11 12:01

![]() RT @takuya_110s: “我々はクラウトロックのなにを知っているのだろう? - ──英国ジャーナリストによる大著『フューチャー・デイズ クラウトロックとモダンドイツの構築』刊行! | ele-king” https://t.co/QnIKA2djZ3@nobuyukino 06.11 13:13

RT @takuya_110s: “我々はクラウトロックのなにを知っているのだろう? - ──英国ジャーナリストによる大著『フューチャー・デイズ クラウトロックとモダンドイツの構築』刊行! | ele-king” https://t.co/QnIKA2djZ3@nobuyukino 06.11 13:13

![]() RT @___ele_king___: 我々は何故かくもカンやノイ!やクラフトワークを温ねるのか? デヴィッド・ボウイは何故ベルリンに行かねばならなかったのか? 我々はクラウトロックの何を知っているのか? 『フューチャー・デイズ──クラウトロックとモダンドイツの構築』刊行 ht…@ieirix 06.11 13:27

RT @___ele_king___: 我々は何故かくもカンやノイ!やクラフトワークを温ねるのか? デヴィッド・ボウイは何故ベルリンに行かねばならなかったのか? 我々はクラウトロックの何を知っているのか? 『フューチャー・デイズ──クラウトロックとモダンドイツの構築』刊行 ht…@ieirix 06.11 13:27

![]() RT @___ele_king___: 我々は何故かくもカンやノイ!やクラフトワークを温ねるのか? デヴィッド・ボウイは何故ベルリンに行かねばならなかったのか? 我々はクラウトロックの何を知っているのか? 『フューチャー・デイズ──クラウトロックとモダンドイツの構築』刊行 ht…@ryochanhead 06.11 13:30

RT @___ele_king___: 我々は何故かくもカンやノイ!やクラフトワークを温ねるのか? デヴィッド・ボウイは何故ベルリンに行かねばならなかったのか? 我々はクラウトロックの何を知っているのか? 『フューチャー・デイズ──クラウトロックとモダンドイツの構築』刊行 ht…@ryochanhead 06.11 13:30

![]() RT @___ele_king___: 我々は何故かくもカンやノイ!やクラフトワークを温ねるのか? デヴィッド・ボウイは何故ベルリンに行かねばならなかったのか? 我々はクラウトロックの何を知っているのか? 『フューチャー・デイズ──クラウトロックとモダンドイツの構築』刊行 ht…@newmochitaro 06.11 14:04

RT @___ele_king___: 我々は何故かくもカンやノイ!やクラフトワークを温ねるのか? デヴィッド・ボウイは何故ベルリンに行かねばならなかったのか? 我々はクラウトロックの何を知っているのか? 『フューチャー・デイズ──クラウトロックとモダンドイツの構築』刊行 ht…@newmochitaro 06.11 14:04

![]() RT @___ele_king___: 我々は何故かくもカンやノイ!やクラフトワークを温ねるのか? デヴィッド・ボウイは何故ベルリンに行かねばならなかったのか? 我々はクラウトロックの何を知っているのか? 『フューチャー・デイズ──クラウトロックとモダンドイツの構築』刊行 ht…@azteck_radio 06.11 14:32

RT @___ele_king___: 我々は何故かくもカンやノイ!やクラフトワークを温ねるのか? デヴィッド・ボウイは何故ベルリンに行かねばならなかったのか? 我々はクラウトロックの何を知っているのか? 『フューチャー・デイズ──クラウトロックとモダンドイツの構築』刊行 ht…@azteck_radio 06.11 14:32

![]() RT @___ele_king___: 我々は何故かくもカンやノイ!やクラフトワークを温ねるのか? デヴィッド・ボウイは何故ベルリンに行かねばならなかったのか? 我々はクラウトロックの何を知っているのか? 『フューチャー・デイズ──クラウトロックとモダンドイツの構築』刊行 ht…@tama123789 06.11 14:30

RT @___ele_king___: 我々は何故かくもカンやノイ!やクラフトワークを温ねるのか? デヴィッド・ボウイは何故ベルリンに行かねばならなかったのか? 我々はクラウトロックの何を知っているのか? 『フューチャー・デイズ──クラウトロックとモダンドイツの構築』刊行 ht…@tama123789 06.11 14:30

![]() RT @___ele_king___: 我々は何故かくもカンやノイ!やクラフトワークを温ねるのか? デヴィッド・ボウイは何故ベルリンに行かねばならなかったのか? 我々はクラウトロックの何を知っているのか? 『フューチャー・デイズ──クラウトロックとモダンドイツの構築』刊行 ht…@angel19727881 06.11 15:16

RT @___ele_king___: 我々は何故かくもカンやノイ!やクラフトワークを温ねるのか? デヴィッド・ボウイは何故ベルリンに行かねばならなかったのか? 我々はクラウトロックの何を知っているのか? 『フューチャー・デイズ──クラウトロックとモダンドイツの構築』刊行 ht…@angel19727881 06.11 15:16

![]() RT @___ele_king___: 我々は何故かくもカンやノイ!やクラフトワークを温ねるのか? デヴィッド・ボウイは何故ベルリンに行かねばならなかったのか? 我々はクラウトロックの何を知っているのか? 『フューチャー・デイズ──クラウトロックとモダンドイツの構築』刊行 ht…@BLUEPANOPTICON 06.11 17:26

RT @___ele_king___: 我々は何故かくもカンやノイ!やクラフトワークを温ねるのか? デヴィッド・ボウイは何故ベルリンに行かねばならなかったのか? 我々はクラウトロックの何を知っているのか? 『フューチャー・デイズ──クラウトロックとモダンドイツの構築』刊行 ht…@BLUEPANOPTICON 06.11 17:26

![]() RT @___ele_king___: 我々は何故かくもカンやノイ!やクラフトワークを温ねるのか? デヴィッド・ボウイは何故ベルリンに行かねばならなかったのか? 我々はクラウトロックの何を知っているのか? 『フューチャー・デイズ──クラウトロックとモダンドイツの構築』刊行 ht…@871RockAndRoll 06.11 17:32

RT @___ele_king___: 我々は何故かくもカンやノイ!やクラフトワークを温ねるのか? デヴィッド・ボウイは何故ベルリンに行かねばならなかったのか? 我々はクラウトロックの何を知っているのか? 『フューチャー・デイズ──クラウトロックとモダンドイツの構築』刊行 ht…@871RockAndRoll 06.11 17:32

![]() 読みたい我々はクラウトロックのなにを知っているのだろう? - ──英国ジャーナリストによる大著『フューチャー・デイズ クラウトロックとモダンドイツの構築』刊行! | ele-king https://t.co/2XtHNKYAsh @___ele_king___から@FBI_FBI_FBI_ 06.11 17:58

読みたい我々はクラウトロックのなにを知っているのだろう? - ──英国ジャーナリストによる大著『フューチャー・デイズ クラウトロックとモダンドイツの構築』刊行! | ele-king https://t.co/2XtHNKYAsh @___ele_king___から@FBI_FBI_FBI_ 06.11 17:58

![]() RT @___ele_king___: 我々は何故かくもカンやノイ!やクラフトワークを温ねるのか? デヴィッド・ボウイは何故ベルリンに行かねばならなかったのか? 我々はクラウトロックの何を知っているのか? 『フューチャー・デイズ──クラウトロックとモダンドイツの構築』刊行 ht…@yuanky 06.12 15:41

RT @___ele_king___: 我々は何故かくもカンやノイ!やクラフトワークを温ねるのか? デヴィッド・ボウイは何故ベルリンに行かねばならなかったのか? 我々はクラウトロックの何を知っているのか? 『フューチャー・デイズ──クラウトロックとモダンドイツの構築』刊行 ht…@yuanky 06.12 15:41

![]() RT @___ele_king___: 我々は何故かくもカンやノイ!やクラフトワークを温ねるのか? デヴィッド・ボウイは何故ベルリンに行かねばならなかったのか? 我々はクラウトロックの何を知っているのか? 『フューチャー・デイズ──クラウトロックとモダンドイツの構築』刊行 ht…@userMEeeee 06.12 22:10

RT @___ele_king___: 我々は何故かくもカンやノイ!やクラフトワークを温ねるのか? デヴィッド・ボウイは何故ベルリンに行かねばならなかったのか? 我々はクラウトロックの何を知っているのか? 『フューチャー・デイズ──クラウトロックとモダンドイツの構築』刊行 ht…@userMEeeee 06.12 22:10

![]() RT @___ele_king___: 我々は何故かくもカンやノイ!やクラフトワークを温ねるのか? デヴィッド・ボウイは何故ベルリンに行かねばならなかったのか? 我々はクラウトロックの何を知っているのか? 『フューチャー・デイズ──クラウトロックとモダンドイツの構築』刊行 ht…@xxponika 06.13 12:02

RT @___ele_king___: 我々は何故かくもカンやノイ!やクラフトワークを温ねるのか? デヴィッド・ボウイは何故ベルリンに行かねばならなかったのか? 我々はクラウトロックの何を知っているのか? 『フューチャー・デイズ──クラウトロックとモダンドイツの構築』刊行 ht…@xxponika 06.13 12:02

![]() RT @___ele_king___: 我々は何故かくもカンやノイ!やクラフトワークを温ねるのか? デヴィッド・ボウイは何故ベルリンに行かねばならなかったのか? 我々はクラウトロックの何を知っているのか? 『フューチャー・デイズ──クラウトロックとモダンドイツの構築』刊行 ht…@Hirabayashi76 06.13 23:30

RT @___ele_king___: 我々は何故かくもカンやノイ!やクラフトワークを温ねるのか? デヴィッド・ボウイは何故ベルリンに行かねばならなかったのか? 我々はクラウトロックの何を知っているのか? 『フューチャー・デイズ──クラウトロックとモダンドイツの構築』刊行 ht…@Hirabayashi76 06.13 23:30

![]() RT @___ele_king___: 我々は何故かくもカンやノイ!やクラフトワークを温ねるのか? デヴィッド・ボウイは何故ベルリンに行かねばならなかったのか? 我々はクラウトロックの何を知っているのか? 『フューチャー・デイズ──クラウトロックとモダンドイツの構築』刊行 ht…@mameshibajon 06.13 23:36

RT @___ele_king___: 我々は何故かくもカンやノイ!やクラフトワークを温ねるのか? デヴィッド・ボウイは何故ベルリンに行かねばならなかったのか? 我々はクラウトロックの何を知っているのか? 『フューチャー・デイズ──クラウトロックとモダンドイツの構築』刊行 ht…@mameshibajon 06.13 23:36

![]() 我々はクラウトロックのなにを知っているのだろう? - ──英国ジャーナリストによる大著『フューチャー・デイズ クラウトロックとモダンドイツの構築』刊行! | ele-king https://t.co/z8KCY5McF5 @___ele_king___さんから@metro_kyoto 06.13 23:47

我々はクラウトロックのなにを知っているのだろう? - ──英国ジャーナリストによる大著『フューチャー・デイズ クラウトロックとモダンドイツの構築』刊行! | ele-king https://t.co/z8KCY5McF5 @___ele_king___さんから@metro_kyoto 06.13 23:47

![]() RT @metro_kyoto: 我々はクラウトロックのなにを知っているのだろう? - ──英国ジャーナリストによる大著『フューチャー・デイズ クラウトロックとモダンドイツの構築』刊行! | ele-king https://t.co/z8KCY5McF5 @___ele_ki…@__BJ 06.13 23:50

RT @metro_kyoto: 我々はクラウトロックのなにを知っているのだろう? - ──英国ジャーナリストによる大著『フューチャー・デイズ クラウトロックとモダンドイツの構築』刊行! | ele-king https://t.co/z8KCY5McF5 @___ele_ki…@__BJ 06.13 23:50

![]() RT @metro_kyoto: 我々はクラウトロックのなにを知っているのだろう? - ──英国ジャーナリストによる大著『フューチャー・デイズ クラウトロックとモダンドイツの構築』刊行! | ele-king https://t.co/z8KCY5McF5 @___ele_ki…@inhaler2 06.14 05:50

RT @metro_kyoto: 我々はクラウトロックのなにを知っているのだろう? - ──英国ジャーナリストによる大著『フューチャー・デイズ クラウトロックとモダンドイツの構築』刊行! | ele-king https://t.co/z8KCY5McF5 @___ele_ki…@inhaler2 06.14 05:50

![]() RT @___ele_king___: 我々は何故かくもカンやノイ!やクラフトワークを温ねるのか? デヴィッド・ボウイは何故ベルリンに行かねばならなかったのか? 我々はクラウトロックの何を知っているのか? 『フューチャー・デイズ──クラウトロックとモダンドイツの構築』刊行 ht…@neuschnee_ 06.14 15:42

RT @___ele_king___: 我々は何故かくもカンやノイ!やクラフトワークを温ねるのか? デヴィッド・ボウイは何故ベルリンに行かねばならなかったのか? 我々はクラウトロックの何を知っているのか? 『フューチャー・デイズ──クラウトロックとモダンドイツの構築』刊行 ht…@neuschnee_ 06.14 15:42

![]() RT @___ele_king___: 我々は何故かくもカンやノイ!やクラフトワークを温ねるのか? デヴィッド・ボウイは何故ベルリンに行かねばならなかったのか? 我々はクラウトロックの何を知っているのか? 『フューチャー・デイズ──クラウトロックとモダンドイツの構築』刊行 ht…@hachi8beee 06.14 15:43

RT @___ele_king___: 我々は何故かくもカンやノイ!やクラフトワークを温ねるのか? デヴィッド・ボウイは何故ベルリンに行かねばならなかったのか? 我々はクラウトロックの何を知っているのか? 『フューチャー・デイズ──クラウトロックとモダンドイツの構築』刊行 ht…@hachi8beee 06.14 15:43

![]() RT @___ele_king___: 我々は何故かくもカンやノイ!やクラフトワークを温ねるのか? デヴィッド・ボウイは何故ベルリンに行かねばならなかったのか? 我々はクラウトロックの何を知っているのか? 『フューチャー・デイズ──クラウトロックとモダンドイツの構築』刊行 ht…@Mane_Laundering 06.14 15:58

RT @___ele_king___: 我々は何故かくもカンやノイ!やクラフトワークを温ねるのか? デヴィッド・ボウイは何故ベルリンに行かねばならなかったのか? 我々はクラウトロックの何を知っているのか? 『フューチャー・デイズ──クラウトロックとモダンドイツの構築』刊行 ht…@Mane_Laundering 06.14 15:58

![]() RT @___ele_king___: 我々は何故かくもカンやノイ!やクラフトワークを温ねるのか? デヴィッド・ボウイは何故ベルリンに行かねばならなかったのか? 我々はクラウトロックの何を知っているのか? 『フューチャー・デイズ──クラウトロックとモダンドイツの構築』刊行 ht…@diveintocloud 06.14 15:58

RT @___ele_king___: 我々は何故かくもカンやノイ!やクラフトワークを温ねるのか? デヴィッド・ボウイは何故ベルリンに行かねばならなかったのか? 我々はクラウトロックの何を知っているのか? 『フューチャー・デイズ──クラウトロックとモダンドイツの構築』刊行 ht…@diveintocloud 06.14 15:58

![]() RT @___ele_king___: 我々は何故かくもカンやノイ!やクラフトワークを温ねるのか? デヴィッド・ボウイは何故ベルリンに行かねばならなかったのか? 我々はクラウトロックの何を知っているのか? 『フューチャー・デイズ──クラウトロックとモダンドイツの構築』刊行 ht…@hdktkmt 06.14 16:03

RT @___ele_king___: 我々は何故かくもカンやノイ!やクラフトワークを温ねるのか? デヴィッド・ボウイは何故ベルリンに行かねばならなかったのか? 我々はクラウトロックの何を知っているのか? 『フューチャー・デイズ──クラウトロックとモダンドイツの構築』刊行 ht…@hdktkmt 06.14 16:03

![]() RT @___ele_king___: 我々は何故かくもカンやノイ!やクラフトワークを温ねるのか? デヴィッド・ボウイは何故ベルリンに行かねばならなかったのか? 我々はクラウトロックの何を知っているのか? 『フューチャー・デイズ──クラウトロックとモダンドイツの構築』刊行 ht…@korekichi_san 06.14 16:31

RT @___ele_king___: 我々は何故かくもカンやノイ!やクラフトワークを温ねるのか? デヴィッド・ボウイは何故ベルリンに行かねばならなかったのか? 我々はクラウトロックの何を知っているのか? 『フューチャー・デイズ──クラウトロックとモダンドイツの構築』刊行 ht…@korekichi_san 06.14 16:31

![]() RT @___ele_king___: 我々は何故かくもカンやノイ!やクラフトワークを温ねるのか? デヴィッド・ボウイは何故ベルリンに行かねばならなかったのか? 我々はクラウトロックの何を知っているのか? 『フューチャー・デイズ──クラウトロックとモダンドイツの構築』刊行 ht…@PulpPictures 06.14 22:54

RT @___ele_king___: 我々は何故かくもカンやノイ!やクラフトワークを温ねるのか? デヴィッド・ボウイは何故ベルリンに行かねばならなかったのか? 我々はクラウトロックの何を知っているのか? 『フューチャー・デイズ──クラウトロックとモダンドイツの構築』刊行 ht…@PulpPictures 06.14 22:54

![]() RT @___ele_king___: 我々は何故かくもカンやノイ!やクラフトワークを温ねるのか? デヴィッド・ボウイは何故ベルリンに行かねばならなかったのか? 我々はクラウトロックの何を知っているのか? 『フューチャー・デイズ──クラウトロックとモダンドイツの構築』刊行 ht…@ERECTMagazine 06.14 23:04

RT @___ele_king___: 我々は何故かくもカンやノイ!やクラフトワークを温ねるのか? デヴィッド・ボウイは何故ベルリンに行かねばならなかったのか? 我々はクラウトロックの何を知っているのか? 『フューチャー・デイズ──クラウトロックとモダンドイツの構築』刊行 ht…@ERECTMagazine 06.14 23:04

![]() RT @___ele_king___: 我々は何故かくもカンやノイ!やクラフトワークを温ねるのか? デヴィッド・ボウイは何故ベルリンに行かねばならなかったのか? 我々はクラウトロックの何を知っているのか? 『フューチャー・デイズ──クラウトロックとモダンドイツの構築』刊行 ht…@naokitakubo 06.14 23:11

RT @___ele_king___: 我々は何故かくもカンやノイ!やクラフトワークを温ねるのか? デヴィッド・ボウイは何故ベルリンに行かねばならなかったのか? 我々はクラウトロックの何を知っているのか? 『フューチャー・デイズ──クラウトロックとモダンドイツの構築』刊行 ht…@naokitakubo 06.14 23:11

![]() RT @___ele_king___: 我々は何故かくもカンやノイ!やクラフトワークを温ねるのか? デヴィッド・ボウイは何故ベルリンに行かねばならなかったのか? 我々はクラウトロックの何を知っているのか? 『フューチャー・デイズ──クラウトロックとモダンドイツの構築』刊行 ht…@KOMADORISHINE33 06.14 23:23

RT @___ele_king___: 我々は何故かくもカンやノイ!やクラフトワークを温ねるのか? デヴィッド・ボウイは何故ベルリンに行かねばならなかったのか? 我々はクラウトロックの何を知っているのか? 『フューチャー・デイズ──クラウトロックとモダンドイツの構築』刊行 ht…@KOMADORISHINE33 06.14 23:23

![]() RT @___ele_king___: 我々は何故かくもカンやノイ!やクラフトワークを温ねるのか? デヴィッド・ボウイは何故ベルリンに行かねばならなかったのか? 我々はクラウトロックの何を知っているのか? 『フューチャー・デイズ──クラウトロックとモダンドイツの構築』刊行 ht…@gadogazyazya 06.15 14:02

RT @___ele_king___: 我々は何故かくもカンやノイ!やクラフトワークを温ねるのか? デヴィッド・ボウイは何故ベルリンに行かねばならなかったのか? 我々はクラウトロックの何を知っているのか? 『フューチャー・デイズ──クラウトロックとモダンドイツの構築』刊行 ht…@gadogazyazya 06.15 14:02

![]() RT @___ele_king___: 我々は何故かくもカンやノイ!やクラフトワークを温ねるのか? デヴィッド・ボウイは何故ベルリンに行かねばならなかったのか? 我々はクラウトロックの何を知っているのか? 『フューチャー・デイズ──クラウトロックとモダンドイツの構築』刊行 ht…@jaga1979mm 06.15 22:37

RT @___ele_king___: 我々は何故かくもカンやノイ!やクラフトワークを温ねるのか? デヴィッド・ボウイは何故ベルリンに行かねばならなかったのか? 我々はクラウトロックの何を知っているのか? 『フューチャー・デイズ──クラウトロックとモダンドイツの構築』刊行 ht…@jaga1979mm 06.15 22:37

![]() RT @___ele_king___: 我々は何故かくもカンやノイ!やクラフトワークを温ねるのか? デヴィッド・ボウイは何故ベルリンに行かねばならなかったのか? 我々はクラウトロックの何を知っているのか? 『フューチャー・デイズ──クラウトロックとモダンドイツの構築』刊行 ht…@moi_iommoi_iom 06.16 00:44

RT @___ele_king___: 我々は何故かくもカンやノイ!やクラフトワークを温ねるのか? デヴィッド・ボウイは何故ベルリンに行かねばならなかったのか? 我々はクラウトロックの何を知っているのか? 『フューチャー・デイズ──クラウトロックとモダンドイツの構築』刊行 ht…@moi_iommoi_iom 06.16 00:44

![]() RT @___ele_king___: 我々は何故かくもカンやノイ!やクラフトワークを温ねるのか? デヴィッド・ボウイは何故ベルリンに行かねばならなかったのか? 我々はクラウトロックの何を知っているのか? 『フューチャー・デイズ──クラウトロックとモダンドイツの構築』刊行 ht…@Hiro_Dove 06.16 00:50

RT @___ele_king___: 我々は何故かくもカンやノイ!やクラフトワークを温ねるのか? デヴィッド・ボウイは何故ベルリンに行かねばならなかったのか? 我々はクラウトロックの何を知っているのか? 『フューチャー・デイズ──クラウトロックとモダンドイツの構築』刊行 ht…@Hiro_Dove 06.16 00:50

![]() 我々はクラウトロックのなにを知っているのだろう? - ──英国ジャーナリストによる大著『フューチャー・デイズ クラウトロックとモダンドイツの構築』刊行! | ele-king https://t.co/GqfN7qqZa8 @___ele_king___さんから@saashi_ 06.16 23:50

我々はクラウトロックのなにを知っているのだろう? - ──英国ジャーナリストによる大著『フューチャー・デイズ クラウトロックとモダンドイツの構築』刊行! | ele-king https://t.co/GqfN7qqZa8 @___ele_king___さんから@saashi_ 06.16 23:50

![]() RT @___ele_king___: 我々は何故かくもカンやノイ!やクラフトワークを温ねるのか? デヴィッド・ボウイは何故ベルリンに行かねばならなかったのか? 我々はクラウトロックの何を知っているのか? 『フューチャー・デイズ──クラウトロックとモダンドイツの構築』刊行 ht…@mok_zaki 06.18 23:36

RT @___ele_king___: 我々は何故かくもカンやノイ!やクラフトワークを温ねるのか? デヴィッド・ボウイは何故ベルリンに行かねばならなかったのか? 我々はクラウトロックの何を知っているのか? 『フューチャー・デイズ──クラウトロックとモダンドイツの構築』刊行 ht…@mok_zaki 06.18 23:36

![]() 我々はクラウトロックのなにを知っているのだろう? - ──英国ジャーナリストによる大著『フューチャー・デイズ クラウトロックとモダンドイツの構築』刊行! | ele-king https://t.co/pS1rKKWYIV @___ele_king___さんから@yoshi_r_kure 06.19 10:02

我々はクラウトロックのなにを知っているのだろう? - ──英国ジャーナリストによる大著『フューチャー・デイズ クラウトロックとモダンドイツの構築』刊行! | ele-king https://t.co/pS1rKKWYIV @___ele_king___さんから@yoshi_r_kure 06.19 10:02

![]() 明後日発売!>我々はクラウトロックのなにを知っているのだろう? - ──英国ジャーナリストによる大著『フューチャー・デイズ クラウトロックとモダンドイツの構築』刊行! | ele-king https://t.co/dgFoGJfuv7 via @___ele_king___@_qfwfq_ 06.19 12:03

明後日発売!>我々はクラウトロックのなにを知っているのだろう? - ──英国ジャーナリストによる大著『フューチャー・デイズ クラウトロックとモダンドイツの構築』刊行! | ele-king https://t.co/dgFoGJfuv7 via @___ele_king___@_qfwfq_ 06.19 12:03

![]() めっちゃ読みたくなる紹介文。無署名だけどこれ野田さんだよね。 / “我々はクラウトロックのなにを知っているのだろう? - ──英国ジャーナリストによる大著『フューチャー・デイズ クラウトロックとモダンドイツの構築』刊行! | e…” https://t.co/M4RUVrsdNh@mskasuga 06.21 13:06

めっちゃ読みたくなる紹介文。無署名だけどこれ野田さんだよね。 / “我々はクラウトロックのなにを知っているのだろう? - ──英国ジャーナリストによる大著『フューチャー・デイズ クラウトロックとモダンドイツの構築』刊行! | e…” https://t.co/M4RUVrsdNh@mskasuga 06.21 13:06

![]() RT @___ele_king___: 我々は何故かくもカンやノイ!やクラフトワークを温ねるのか? デヴィッド・ボウイは何故ベルリンに行かねばならなかったのか? 我々はクラウトロックの何を知っているのか? 『フューチャー・デイズ──クラウトロックとモダンドイツの構築』刊行 ht…@takashi_makabe 06.22 02:18

RT @___ele_king___: 我々は何故かくもカンやノイ!やクラフトワークを温ねるのか? デヴィッド・ボウイは何故ベルリンに行かねばならなかったのか? 我々はクラウトロックの何を知っているのか? 『フューチャー・デイズ──クラウトロックとモダンドイツの構築』刊行 ht…@takashi_makabe 06.22 02:18

![]() RT @___ele_king___: 我々は何故かくもカンやノイ!やクラフトワークを温ねるのか? デヴィッド・ボウイは何故ベルリンに行かねばならなかったのか? 我々はクラウトロックの何を知っているのか? 『フューチャー・デイズ──クラウトロックとモダンドイツの構築』刊行 ht…@schouffleblue 06.22 05:13

RT @___ele_king___: 我々は何故かくもカンやノイ!やクラフトワークを温ねるのか? デヴィッド・ボウイは何故ベルリンに行かねばならなかったのか? 我々はクラウトロックの何を知っているのか? 『フューチャー・デイズ──クラウトロックとモダンドイツの構築』刊行 ht…@schouffleblue 06.22 05:13

![]() RT @___ele_king___: 我々は何故かくもカンやノイ!やクラフトワークを温ねるのか? デヴィッド・ボウイは何故ベルリンに行かねばならなかったのか? 我々はクラウトロックの何を知っているのか? 『フューチャー・デイズ──クラウトロックとモダンドイツの構築』刊行 ht…@nara_datta_ 06.22 11:14

RT @___ele_king___: 我々は何故かくもカンやノイ!やクラフトワークを温ねるのか? デヴィッド・ボウイは何故ベルリンに行かねばならなかったのか? 我々はクラウトロックの何を知っているのか? 『フューチャー・デイズ──クラウトロックとモダンドイツの構築』刊行 ht…@nara_datta_ 06.22 11:14

![]() RT @___ele_king___: 我々は何故かくもカンやノイ!やクラフトワークを温ねるのか? デヴィッド・ボウイは何故ベルリンに行かねばならなかったのか? 我々はクラウトロックの何を知っているのか? 『フューチャー・デイズ──クラウトロックとモダンドイツの構築』刊行 ht…@xassodesignware 06.22 11:24

RT @___ele_king___: 我々は何故かくもカンやノイ!やクラフトワークを温ねるのか? デヴィッド・ボウイは何故ベルリンに行かねばならなかったのか? 我々はクラウトロックの何を知っているのか? 『フューチャー・デイズ──クラウトロックとモダンドイツの構築』刊行 ht…@xassodesignware 06.22 11:24

![]() RT @___ele_king___: 我々は何故かくもカンやノイ!やクラフトワークを温ねるのか? デヴィッド・ボウイは何故ベルリンに行かねばならなかったのか? 我々はクラウトロックの何を知っているのか? 『フューチャー・デイズ──クラウトロックとモダンドイツの構築』刊行 ht…@kuzuyama 06.22 15:42

RT @___ele_king___: 我々は何故かくもカンやノイ!やクラフトワークを温ねるのか? デヴィッド・ボウイは何故ベルリンに行かねばならなかったのか? 我々はクラウトロックの何を知っているのか? 『フューチャー・デイズ──クラウトロックとモダンドイツの構築』刊行 ht…@kuzuyama 06.22 15:42

![]() RT @___ele_king___: 我々は何故かくもカンやノイ!やクラフトワークを温ねるのか? デヴィッド・ボウイは何故ベルリンに行かねばならなかったのか? 我々はクラウトロックの何を知っているのか? 『フューチャー・デイズ──クラウトロックとモダンドイツの構築』刊行 ht…@oyasuiminmin 06.22 15:44

RT @___ele_king___: 我々は何故かくもカンやノイ!やクラフトワークを温ねるのか? デヴィッド・ボウイは何故ベルリンに行かねばならなかったのか? 我々はクラウトロックの何を知っているのか? 『フューチャー・デイズ──クラウトロックとモダンドイツの構築』刊行 ht…@oyasuiminmin 06.22 15:44

![]() RT @___ele_king___: 我々は何故かくもカンやノイ!やクラフトワークを温ねるのか? デヴィッド・ボウイは何故ベルリンに行かねばならなかったのか? 我々はクラウトロックの何を知っているのか? 『フューチャー・デイズ──クラウトロックとモダンドイツの構築』刊行 ht…@kissazenigeba 06.22 16:00

RT @___ele_king___: 我々は何故かくもカンやノイ!やクラフトワークを温ねるのか? デヴィッド・ボウイは何故ベルリンに行かねばならなかったのか? 我々はクラウトロックの何を知っているのか? 『フューチャー・デイズ──クラウトロックとモダンドイツの構築』刊行 ht…@kissazenigeba 06.22 16:00

![]() 我々はクラウトロックのなにを知っているのだろう? - ──英国ジャーナリストによる大著『フューチャー・デイズ クラウトロックとモダンドイツの構築』刊行! | ele-king https://t.co/v1mel7PMaO @___ele_king___さんから@Manuel_Gocchin 06.22 23:01

我々はクラウトロックのなにを知っているのだろう? - ──英国ジャーナリストによる大著『フューチャー・デイズ クラウトロックとモダンドイツの構築』刊行! | ele-king https://t.co/v1mel7PMaO @___ele_king___さんから@Manuel_Gocchin 06.22 23:01

![]() 少々お高いが、カンの名曲をタイトルに冠しているからには読まねばなるまいて / “我々はクラウトロックのなにを知っているのだろう? - ──英国ジャーナリストによる大著『フューチャー・デイズ クラウトロックとモダンドイツの構築』刊…” https://t.co/rf5WItsTSV@discodiscodance 06.22 23:11

少々お高いが、カンの名曲をタイトルに冠しているからには読まねばなるまいて / “我々はクラウトロックのなにを知っているのだろう? - ──英国ジャーナリストによる大著『フューチャー・デイズ クラウトロックとモダンドイツの構築』刊…” https://t.co/rf5WItsTSV@discodiscodance 06.22 23:11

![]() RT @Manuel_Gocchin: 我々はクラウトロックのなにを知っているのだろう? - ──英国ジャーナリストによる大著『フューチャー・デイズ クラウトロックとモダンドイツの構築』刊行! | ele-king https://t.co/v1mel7PMaO @___ele…@karatte 06.22 23:12

RT @Manuel_Gocchin: 我々はクラウトロックのなにを知っているのだろう? - ──英国ジャーナリストによる大著『フューチャー・デイズ クラウトロックとモダンドイツの構築』刊行! | ele-king https://t.co/v1mel7PMaO @___ele…@karatte 06.22 23:12

![]() RT @Manuel_Gocchin: 我々はクラウトロックのなにを知っているのだろう? - ──英国ジャーナリストによる大著『フューチャー・デイズ クラウトロックとモダンドイツの構築』刊行! | ele-king https://t.co/v1mel7PMaO @___ele…@j5a__ 06.22 23:36

RT @Manuel_Gocchin: 我々はクラウトロックのなにを知っているのだろう? - ──英国ジャーナリストによる大著『フューチャー・デイズ クラウトロックとモダンドイツの構築』刊行! | ele-king https://t.co/v1mel7PMaO @___ele…@j5a__ 06.22 23:36

![]() RT @___ele_king___: 我々は何故かくもカンやノイ!やクラフトワークを温ねるのか? デヴィッド・ボウイは何故ベルリンに行かねばならなかったのか? 我々はクラウトロックの何を知っているのか? 『フューチャー・デイズ──クラウトロックとモダンドイツの構築』刊行 ht…@nankado 06.23 11:59

RT @___ele_king___: 我々は何故かくもカンやノイ!やクラフトワークを温ねるのか? デヴィッド・ボウイは何故ベルリンに行かねばならなかったのか? 我々はクラウトロックの何を知っているのか? 『フューチャー・デイズ──クラウトロックとモダンドイツの構築』刊行 ht…@nankado 06.23 11:59

![]() RT @___ele_king___: 我々は何故かくもカンやノイ!やクラフトワークを温ねるのか? デヴィッド・ボウイは何故ベルリンに行かねばならなかったのか? 我々はクラウトロックの何を知っているのか? 『フューチャー・デイズ──クラウトロックとモダンドイツの構築』刊行 ht…@wtrmelonbtlg 06.23 12:27

RT @___ele_king___: 我々は何故かくもカンやノイ!やクラフトワークを温ねるのか? デヴィッド・ボウイは何故ベルリンに行かねばならなかったのか? 我々はクラウトロックの何を知っているのか? 『フューチャー・デイズ──クラウトロックとモダンドイツの構築』刊行 ht…@wtrmelonbtlg 06.23 12:27

![]() RT @___ele_king___: 我々は何故かくもカンやノイ!やクラフトワークを温ねるのか? デヴィッド・ボウイは何故ベルリンに行かねばならなかったのか? 我々はクラウトロックの何を知っているのか? 『フューチャー・デイズ──クラウトロックとモダンドイツの構築』刊行 ht…@skagao 06.29 20:02

RT @___ele_king___: 我々は何故かくもカンやノイ!やクラフトワークを温ねるのか? デヴィッド・ボウイは何故ベルリンに行かねばならなかったのか? 我々はクラウトロックの何を知っているのか? 『フューチャー・デイズ──クラウトロックとモダンドイツの構築』刊行 ht…@skagao 06.29 20:02

![]() 読みたいけど高いぞ。https://t.co/5NST6OECpP@uastralapacher 07.1 04:04

読みたいけど高いぞ。https://t.co/5NST6OECpP@uastralapacher 07.1 04:04

![]() 我々はクラウトロックのなにを知っているのだろう? - ──英国ジャーナリストによる大著『フューチャー・デイズ クラウトロックとモダンドイツの構築』刊行! | ele-king https://t.co/8IGKkaY9Ab @___ele_king___さんから@haranaga_ 07.18 05:28

我々はクラウトロックのなにを知っているのだろう? - ──英国ジャーナリストによる大著『フューチャー・デイズ クラウトロックとモダンドイツの構築』刊行! | ele-king https://t.co/8IGKkaY9Ab @___ele_king___さんから@haranaga_ 07.18 05:28

![]() RT @___ele_king___: 我々は何故かくもカンやノイ!やクラフトワークを温ねるのか? デヴィッド・ボウイは何故ベルリンに行かねばならなかったのか? 我々はクラウトロックの何を知っているのか? 『フューチャー・デイズ──クラウトロックとモダンドイツの構築』刊行 ht…@tama123789 08.23 13:19

RT @___ele_king___: 我々は何故かくもカンやノイ!やクラフトワークを温ねるのか? デヴィッド・ボウイは何故ベルリンに行かねばならなかったのか? 我々はクラウトロックの何を知っているのか? 『フューチャー・デイズ──クラウトロックとモダンドイツの構築』刊行 ht…@tama123789 08.23 13:19

![]() RT @___ele_king___: 我々は何故かくもカンやノイ!やクラフトワークを温ねるのか? デヴィッド・ボウイは何故ベルリンに行かねばならなかったのか? 我々はクラウトロックの何を知っているのか? 『フューチャー・デイズ──クラウトロックとモダンドイツの構築』刊行 ht…@tama123789 08.23 13:27

RT @___ele_king___: 我々は何故かくもカンやノイ!やクラフトワークを温ねるのか? デヴィッド・ボウイは何故ベルリンに行かねばならなかったのか? 我々はクラウトロックの何を知っているのか? 『フューチャー・デイズ──クラウトロックとモダンドイツの構築』刊行 ht…@tama123789 08.23 13:27

![]() Pulpデザイナー真壁昂士 @takashi_makabeが、David Stubbs著「フューチャー・デイズ - クラウトロックとモダン・ドイツの構築」のデザインを担当しました。 https://t.co/2dTjZX9xmx https://t.co/6gyTAdaZ6W@PulpPictures 09.8 12:00

Pulpデザイナー真壁昂士 @takashi_makabeが、David Stubbs著「フューチャー・デイズ - クラウトロックとモダン・ドイツの構築」のデザインを担当しました。 https://t.co/2dTjZX9xmx https://t.co/6gyTAdaZ6W@PulpPictures 09.8 12:00

![]() RT @PulpPictures: Pulpデザイナー真壁昂士 @takashi_makabeが、David Stubbs著「フューチャー・デイズ - クラウトロックとモダン・ドイツの構築」のデザインを担当しました。 https://t.co/2dTjZX9xmx https:…@koyanagi_kaoru 09.8 12:05

RT @PulpPictures: Pulpデザイナー真壁昂士 @takashi_makabeが、David Stubbs著「フューチャー・デイズ - クラウトロックとモダン・ドイツの構築」のデザインを担当しました。 https://t.co/2dTjZX9xmx https:…@koyanagi_kaoru 09.8 12:05

![]() RT @PulpPictures: Pulpデザイナー真壁昂士 @takashi_makabeが、David Stubbs著「フューチャー・デイズ - クラウトロックとモダン・ドイツの構築」のデザインを担当しました。 https://t.co/2dTjZX9xmx https:…@sickinair 09.8 12:28

RT @PulpPictures: Pulpデザイナー真壁昂士 @takashi_makabeが、David Stubbs著「フューチャー・デイズ - クラウトロックとモダン・ドイツの構築」のデザインを担当しました。 https://t.co/2dTjZX9xmx https:…@sickinair 09.8 12:28

![]() RT @PulpPictures: Pulpデザイナー真壁昂士 @takashi_makabeが、David Stubbs著「フューチャー・デイズ - クラウトロックとモダン・ドイツの構築」のデザインを担当しました。 https://t.co/2dTjZX9xmx https:…@suezanstudio 09.8 13:22

RT @PulpPictures: Pulpデザイナー真壁昂士 @takashi_makabeが、David Stubbs著「フューチャー・デイズ - クラウトロックとモダン・ドイツの構築」のデザインを担当しました。 https://t.co/2dTjZX9xmx https:…@suezanstudio 09.8 13:22

![]() RT @PulpPictures: Pulpデザイナー真壁昂士 @takashi_makabeが、David Stubbs著「フューチャー・デイズ - クラウトロックとモダン・ドイツの構築」のデザインを担当しました。 https://t.co/2dTjZX9xmx https:…@Manuel_Gocchin 09.8 21:33

RT @PulpPictures: Pulpデザイナー真壁昂士 @takashi_makabeが、David Stubbs著「フューチャー・デイズ - クラウトロックとモダン・ドイツの構築」のデザインを担当しました。 https://t.co/2dTjZX9xmx https:…@Manuel_Gocchin 09.8 21:33

![]() RT @PulpPictures: Pulpデザイナー真壁昂士 @takashi_makabeが、David Stubbs著「フューチャー・デイズ - クラウトロックとモダン・ドイツの構築」のデザインを担当しました。 https://t.co/2dTjZX9xmx https:…@naokitakubo 09.10 21:37

RT @PulpPictures: Pulpデザイナー真壁昂士 @takashi_makabeが、David Stubbs著「フューチャー・デイズ - クラウトロックとモダン・ドイツの構築」のデザインを担当しました。 https://t.co/2dTjZX9xmx https:…@naokitakubo 09.10 21:37

![]() RT @PulpPictures: Pulpデザイナー真壁昂士 @takashi_makabeが、David Stubbs著「フューチャー・デイズ - クラウトロックとモダン・ドイツの構築」のデザインを担当しました。 https://t.co/2dTjZX9xmx https:…@8064jvhj 09.11 14:30

RT @PulpPictures: Pulpデザイナー真壁昂士 @takashi_makabeが、David Stubbs著「フューチャー・デイズ - クラウトロックとモダン・ドイツの構築」のデザインを担当しました。 https://t.co/2dTjZX9xmx https:…@8064jvhj 09.11 14:30

![]() RT @PulpPictures: Pulpデザイナー真壁昂士 @takashi_makabeが、David Stubbs著「フューチャー・デイズ - クラウトロックとモダン・ドイツの構築」のデザインを担当しました。 https://t.co/2dTjZX9xmx https:…@de_buchi 09.11 14:44

RT @PulpPictures: Pulpデザイナー真壁昂士 @takashi_makabeが、David Stubbs著「フューチャー・デイズ - クラウトロックとモダン・ドイツの構築」のデザインを担当しました。 https://t.co/2dTjZX9xmx https:…@de_buchi 09.11 14:44

![]() RT @PulpPictures: Pulpデザイナー真壁昂士 @takashi_makabeが、David Stubbs著「フューチャー・デイズ - クラウトロックとモダン・ドイツの構築」のデザインを担当しました。 https://t.co/2dTjZX9xmx https:…@ramonetetsuo 09.11 21:54

RT @PulpPictures: Pulpデザイナー真壁昂士 @takashi_makabeが、David Stubbs著「フューチャー・デイズ - クラウトロックとモダン・ドイツの構築」のデザインを担当しました。 https://t.co/2dTjZX9xmx https:…@ramonetetsuo 09.11 21:54

![]() RT @PulpPictures: Pulpデザイナー真壁昂士 @takashi_makabeが、David Stubbs著「フューチャー・デイズ - クラウトロックとモダン・ドイツの構築」のデザインを担当しました。 https://t.co/2dTjZX9xmx https:…@rinko_mac 09.11 22:34

RT @PulpPictures: Pulpデザイナー真壁昂士 @takashi_makabeが、David Stubbs著「フューチャー・デイズ - クラウトロックとモダン・ドイツの構築」のデザインを担当しました。 https://t.co/2dTjZX9xmx https:…@rinko_mac 09.11 22:34

![]() RT @PulpPictures: Pulpデザイナー真壁昂士 @takashi_makabeが、David Stubbs著「フューチャー・デイズ - クラウトロックとモダン・ドイツの構築」のデザインを担当しました。 https://t.co/2dTjZX9xmx https:…@ERECTMagazine 09.14 22:52

RT @PulpPictures: Pulpデザイナー真壁昂士 @takashi_makabeが、David Stubbs著「フューチャー・デイズ - クラウトロックとモダン・ドイツの構築」のデザインを担当しました。 https://t.co/2dTjZX9xmx https:…@ERECTMagazine 09.14 22:52

![]() RT @PulpPictures: Pulpデザイナー真壁昂士 @takashi_makabeが、David Stubbs著「フューチャー・デイズ - クラウトロックとモダン・ドイツの構築」のデザインを担当しました。 https://t.co/2dTjZX9xmx https:…@nennepepe 10.1 22:29

RT @PulpPictures: Pulpデザイナー真壁昂士 @takashi_makabeが、David Stubbs著「フューチャー・デイズ - クラウトロックとモダン・ドイツの構築」のデザインを担当しました。 https://t.co/2dTjZX9xmx https:…@nennepepe 10.1 22:29

![]() 戦後ドイツ史のなかでクラウトロックを再定義する こんな本を長く待っていたので購入しようと思った 本も興味深いがレビューもよかった 「実はその子供に自分が生かされている」のくだりとか 全体的に染みた https://t.co/19ou7W4VWd@tavito_net 10.15 02:34

戦後ドイツ史のなかでクラウトロックを再定義する こんな本を長く待っていたので購入しようと思った 本も興味深いがレビューもよかった 「実はその子供に自分が生かされている」のくだりとか 全体的に染みた https://t.co/19ou7W4VWd@tavito_net 10.15 02:34

![]() RT @tavito_net: 戦後ドイツ史のなかでクラウトロックを再定義する こんな本を長く待っていたので購入しようと思った 本も興味深いがレビューもよかった 「実はその子供に自分が生かされている」のくだりとか 全体的に染みた https://t.co/19ou7W4VWd@ruikozuka 10.15 02:45

RT @tavito_net: 戦後ドイツ史のなかでクラウトロックを再定義する こんな本を長く待っていたので購入しようと思った 本も興味深いがレビューもよかった 「実はその子供に自分が生かされている」のくだりとか 全体的に染みた https://t.co/19ou7W4VWd@ruikozuka 10.15 02:45

![]() RT @tavito_net: 戦後ドイツ史のなかでクラウトロックを再定義する こんな本を長く待っていたので購入しようと思った 本も興味深いがレビューもよかった 「実はその子供に自分が生かされている」のくだりとか 全体的に染みた https://t.co/19ou7W4VWd@honzamura 10.15 02:52

RT @tavito_net: 戦後ドイツ史のなかでクラウトロックを再定義する こんな本を長く待っていたので購入しようと思った 本も興味深いがレビューもよかった 「実はその子供に自分が生かされている」のくだりとか 全体的に染みた https://t.co/19ou7W4VWd@honzamura 10.15 02:52

RT @tavito_net: 戦後ドイツ史のなかでクラウトロックを再定義する こんな本を長く待っていたので購入しようと思った 本も興味深いがレビューもよかった 「実はその子供に自分が生かされている」のくだりとか 全体的に染みた https://t.co/19ou7W4VWd@dove_child 10.15 04:22

![]() RT @tavito_net: 戦後ドイツ史のなかでクラウトロックを再定義する こんな本を長く待っていたので購入しようと思った 本も興味深いがレビューもよかった 「実はその子供に自分が生かされている」のくだりとか 全体的に染みた https://t.co/19ou7W4VWd@gs857848 10.15 05:58

RT @tavito_net: 戦後ドイツ史のなかでクラウトロックを再定義する こんな本を長く待っていたので購入しようと思った 本も興味深いがレビューもよかった 「実はその子供に自分が生かされている」のくだりとか 全体的に染みた https://t.co/19ou7W4VWd@gs857848 10.15 05:58

![]() RT @tavito_net: 戦後ドイツ史のなかでクラウトロックを再定義する こんな本を長く待っていたので購入しようと思った 本も興味深いがレビューもよかった 「実はその子供に自分が生かされている」のくだりとか 全体的に染みた https://t.co/19ou7W4VWd@hazuwai 10.15 06:32

RT @tavito_net: 戦後ドイツ史のなかでクラウトロックを再定義する こんな本を長く待っていたので購入しようと思った 本も興味深いがレビューもよかった 「実はその子供に自分が生かされている」のくだりとか 全体的に染みた https://t.co/19ou7W4VWd@hazuwai 10.15 06:32

![]() RT @tavito_net: 戦後ドイツ史のなかでクラウトロックを再定義する こんな本を長く待っていたので購入しようと思った 本も興味深いがレビューもよかった 「実はその子供に自分が生かされている」のくだりとか 全体的に染みた https://t.co/19ou7W4VWd@kwlsk_i 10.15 08:05

RT @tavito_net: 戦後ドイツ史のなかでクラウトロックを再定義する こんな本を長く待っていたので購入しようと思った 本も興味深いがレビューもよかった 「実はその子供に自分が生かされている」のくだりとか 全体的に染みた https://t.co/19ou7W4VWd@kwlsk_i 10.15 08:05

![]() 読みたいhttps://t.co/95HaFiTWKO@naposensei 10.15 17:36

読みたいhttps://t.co/95HaFiTWKO@naposensei 10.15 17:36

![]() 我々はクラウトロックのなにを知っているのだろう? - ──英国ジャーナリストによる大著『フューチャー・デイズ クラウトロックとモダンドイツの構築』刊行! | ele-king https://t.co/vayb40TRpx @___ele_king___さんから@yutannihilation 11.29 23:54

我々はクラウトロックのなにを知っているのだろう? - ──英国ジャーナリストによる大著『フューチャー・デイズ クラウトロックとモダンドイツの構築』刊行! | ele-king https://t.co/vayb40TRpx @___ele_king___さんから@yutannihilation 11.29 23:54

フューチャー・デイズ – クラウトロックとモダン・ドイツの構 https://t.co/95CvUnmVuN https://t.co/7k43qWkcf4 https://t.co/k1rEEKbWq6 https://t.co/GB2jN9XG4y@rosamour 12.5 17:42

![]() RT @rosamour: フューチャー・デイズ – クラウトロックとモダン・ドイツの構 https://t.co/95CvUnmVuN https://t.co/7k43qWkcf4 https://t.co/k1rEEKbWq6 https://t.co/GB2jN9…@hophead_dog 12.5 17:43

RT @rosamour: フューチャー・デイズ – クラウトロックとモダン・ドイツの構 https://t.co/95CvUnmVuN https://t.co/7k43qWkcf4 https://t.co/k1rEEKbWq6 https://t.co/GB2jN9…@hophead_dog 12.5 17:43

![]() RT @rosamour: フューチャー・デイズ – クラウトロックとモダン・ドイツの構 https://t.co/95CvUnmVuN https://t.co/7k43qWkcf4 https://t.co/k1rEEKbWq6 https://t.co/GB2jN9…@copoyst 12.5 18:11

RT @rosamour: フューチャー・デイズ – クラウトロックとモダン・ドイツの構 https://t.co/95CvUnmVuN https://t.co/7k43qWkcf4 https://t.co/k1rEEKbWq6 https://t.co/GB2jN9…@copoyst 12.5 18:11

![]() RT @rosamour: フューチャー・デイズ – クラウトロックとモダン・ドイツの構 https://t.co/95CvUnmVuN https://t.co/7k43qWkcf4 https://t.co/k1rEEKbWq6 https://t.co/GB2jN9…@buzzrick01 12.6 00:14

RT @rosamour: フューチャー・デイズ – クラウトロックとモダン・ドイツの構 https://t.co/95CvUnmVuN https://t.co/7k43qWkcf4 https://t.co/k1rEEKbWq6 https://t.co/GB2jN9…@buzzrick01 12.6 00:14

![]() 我々はクラウトロックのなにを知っているのだろう? - ──英国ジャーナリストによる大著『フューチャー・デイズ クラウトロックとモダンドイツの構築』刊行! | ele-king https://t.co/r93d09Me8A @___ele_king___さんから@orenameno_anata 10.26 00:15

我々はクラウトロックのなにを知っているのだろう? - ──英国ジャーナリストによる大著『フューチャー・デイズ クラウトロックとモダンドイツの構築』刊行! | ele-king https://t.co/r93d09Me8A @___ele_king___さんから@orenameno_anata 10.26 00:15

![]() 我々はクラウトロックのなにを知っているのだろう? - ──英国ジャーナリストによる大著『フューチャー・デイズ クラウトロックとモダンドイツの構築』刊行! | ele-king https://t.co/f1He4oLe5U @___ele_king___より@hagitter 11.29 12:01

我々はクラウトロックのなにを知っているのだろう? - ──英国ジャーナリストによる大著『フューチャー・デイズ クラウトロックとモダンドイツの構築』刊行! | ele-king https://t.co/f1He4oLe5U @___ele_king___より@hagitter 11.29 12:01

![]() 我々はクラウトロックのなにを知っているのだろう? ──英国ジャーナリストによる大著『フューチャー・デイズ クラウトロックとモダンドイツの構築』刊行! | ele-king https://t.co/9YdKdfWzwE @___ele_king___より@kontomox 10.16 11:54

我々はクラウトロックのなにを知っているのだろう? ──英国ジャーナリストによる大著『フューチャー・デイズ クラウトロックとモダンドイツの構築』刊行! | ele-king https://t.co/9YdKdfWzwE @___ele_king___より@kontomox 10.16 11:54

![]() RT @kontomox: 我々はクラウトロックのなにを知っているのだろう? ──英国ジャーナリストによる大著『フューチャー・デイズ クラウトロックとモダンドイツの構築』刊行! | ele-king https://t.co/9YdKdfWzwE @___ele_king___…@usovich 10.20 01:13

RT @kontomox: 我々はクラウトロックのなにを知っているのだろう? ──英国ジャーナリストによる大著『フューチャー・デイズ クラウトロックとモダンドイツの構築』刊行! | ele-king https://t.co/9YdKdfWzwE @___ele_king___…@usovich 10.20 01:13

![]() 我々はクラウトロックのなにを知っているのだろう? ──英国ジャーナリストによる大著『フューチャー・デイズ クラウトロックとモダンドイツの構築』刊行! | ele-king https://t.co/DuqB8tBmUo @___ele_king___より@RYO44220739 09.8 02:44

我々はクラウトロックのなにを知っているのだろう? ──英国ジャーナリストによる大著『フューチャー・デイズ クラウトロックとモダンドイツの構築』刊行! | ele-king https://t.co/DuqB8tBmUo @___ele_king___より@RYO44220739 09.8 02:44

![]() RT @RYO44220739: 我々はクラウトロックのなにを知っているのだろう? ──英国ジャーナリストによる大著『フューチャー・デイズ クラウトロックとモダンドイツの構築』刊行! | ele-king https://t.co/DuqB8tBmUo @___ele_king…@pvinerecords 09.9 12:12

RT @RYO44220739: 我々はクラウトロックのなにを知っているのだろう? ──英国ジャーナリストによる大著『フューチャー・デイズ クラウトロックとモダンドイツの構築』刊行! | ele-king https://t.co/DuqB8tBmUo @___ele_king…@pvinerecords 09.9 12:12

![]() 我々はクラウトロックのなにを知っているのだろう? ──英国ジャーナリストによる大著『フューチャー・デイズ クラウトロックとモダンドイツの構築』刊行! | ele-king https://t.co/9U3YcNlFRC @___ele_king___より@rin_goame2020 05.4 12:21

我々はクラウトロックのなにを知っているのだろう? ──英国ジャーナリストによる大著『フューチャー・デイズ クラウトロックとモダンドイツの構築』刊行! | ele-king https://t.co/9U3YcNlFRC @___ele_king___より@rin_goame2020 05.4 12:21

![]() 我々はクラウトロックのなにを知っているのだろう? ──英国ジャーナリストによる大著『フューチャー・デイズ クラウトロックとモダンドイツの構築』刊行! | ele-king https://t.co/ZQokuOwJnW 読みた… https://t.co/INkGFIBJu7@paisen_npjk 08.21 07:17

我々はクラウトロックのなにを知っているのだろう? ──英国ジャーナリストによる大著『フューチャー・デイズ クラウトロックとモダンドイツの構築』刊行! | ele-king https://t.co/ZQokuOwJnW 読みた… https://t.co/INkGFIBJu7@paisen_npjk 08.21 07:17

NEWS

- Free Soul──コンピ・シリーズ30周年を記念し30種類のTシャツが発売

- CAN——お次はバンドの後期、1977年のライヴをパッケージ!

- tofubeats──ハウスに振り切ったEP「NOBODY」がリリース

- Mars89──自身のレーベル〈Nocturnal Technology〉を始動、最初のリリースはSeekersInternationalとのコラボ作

- KARAN! & TToten──最新のブラジリアン・ダンス・サウンドを世界に届ける音楽家たちによる、初のジャパン・ツアーが開催、全公演をバイレファンキかけ子がサポート

- KRM & KMRU──ザ・バグことケヴィン・リチャード・マーティンとカマルの共作が登場

- Tashi Wada──LAの作曲家、タシ・ワダの新作が〈RVNG Intl.〉よりリリース

- Loraine James / Whatever The Weather──ロレイン・ジェイムズの再来日が決定、東京2公演をausと蓮沼執太がサポート

- Speed Dealer Moms──ジョン・フルシアンテとヴェネチアン・スネアズによるコラボ・プロジェクトが再始動

- Chihei Hatakeyama & Shun Ishiwaka──アンビエント/ドローン・アーティストの畠山地平とジャズ・ドラマー石若駿によるコラボ作が登場

- KAPSOUL──LA拠点のビートメイカー、キャップソウルのアルバムにB.D.、仙人掌、ダドリー・パーキンス、ジョージア・アン・マルドロウらが参加

- Brian Eno, Holger Czukay & J. Peter Schwalm──ブライアン・イーノ、ホルガー・シューカイ、J・ペーター・シュヴァルムによるコラボ音源がCD化

- Gastr del Sol──デヴィッド・グラブスとジム・オルークから成るガスター・デル・ソル、アーカイヴ音源集がリリース

- Sadistic Mika Band──サディスティック・ミカ・バンドの豪華ボックスセットが発売

- Larry Heard——シカゴ・ディープ・ハウスの伝説、ラリー・ハード13年ぶりに来日

- Jeff Mills──戸川純参加の新作が配信で先行リリース、CDとLPの発売も決定

- Prins Thomas──ノルウェーからプリンス・トーマスが来日、大阪BAR IncとRainbow Disco Clubに出演

- GROOVETUBE FES,’.24──九十九里浜で音楽を味わうフリー・フェス、サニーデイ・サービス、Summer Eye、Sugar Plant、MEGA X、Strip Jointら出演

- CYK & Friends 2024──東京のハウス・コレクティヴによるパーティが5年ぶりに復活

- JULY TREE——神泉にある、音楽をテーマにしたギャラリーが一周年

R.I.P.

- R.I.P. Damo Suzuki- 追悼:ダモ鈴木

- R.I.P. Wayne Kramer(1948 - 2024)- 追悼:ウェイン・クレイマー

- R.I.P. Amp Fiddler- 追悼:アンプ・フィドラー

- R.I.P. Shane MacGowan- 追悼:シェイン・マガウアン

- R.I.P. Ahmad Jamal- 追悼 アーマッド・ジャマル

- R.I.P. Mark Stewart- 追悼:マーク・スチュワート

- R.I.P. Wayne Shorter- 追悼:ウェイン・ショーター

- R.I.P. 鮎川誠

- R.I.P. Tom Verlaine- 追悼:トム・ヴァーレイン

- R.I.P. Yukihiro Takahashi- 追悼:高橋幸宏

DOMMUNE

DOMMUNE