MOST READ

- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語

- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場

- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ

- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』

- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈

- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始

- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク

- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー

- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー

- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演

- Actress - Statik | アクトレス

- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター

- 小山田米呂

- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木

- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント

- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう

- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024

- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏

- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場

- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト

Home > News > RIP > R.I.P. Yukihiro Takahashi - 追悼:高橋幸宏

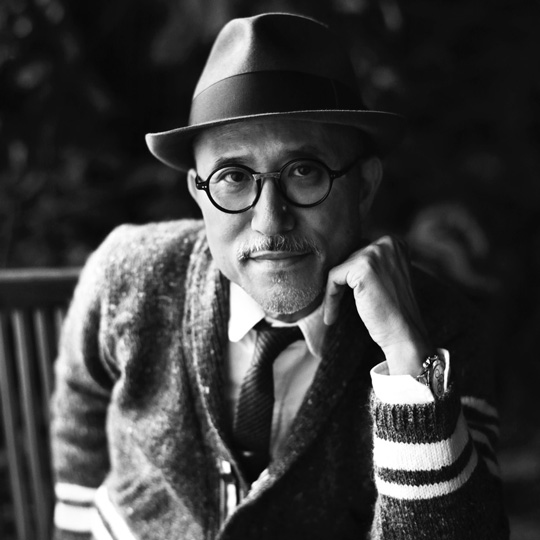

高橋幸宏が亡くなった。今はただただ悲しい。寂しい。もちろん私はいちファン、いちリスナーでしかない。氏と交流のあった方の悲しみは、もっともっと深いだろう。坂本龍一のあのグレーのツイートのように。

しかしわれわれファンも皆、深い喪失感に襲われているはずだ。あの高橋幸宏がこの世から旅立った。これから高橋幸宏のいない世界なのだ。悲しくてやりきれない。なぜだろう。答えは簡単だ。ある意味、高橋幸宏こそテクノポップだった。もちろんYMOは3人揃ってこそYMOだが、テクノポップとしてのYMOを象徴したのは高橋幸宏だったのではないかと私は思うのだ。彼のドラムはYMOの脈動だし、彼のヴォーカルはYMOのトレードマークだったし、彼のスタイリングはYMOの美意識だった。

脈動。トレードマーク。美意識。ここから導きだされることは簡単だ。憧れだ。端的にいおう。皆、あなたのようになりたかった(でも誰もなれない。当たり前だ)。スタイリッシュでクール、ユーモアと優しさ。鋭さとセンチメリズム。そしてヨーロッパ的な美学。すべてが憧れだった。その高橋幸宏が消えた。旅立った。こうなりたかった「大人」が消えたのだ。悲しいに決まっている。

それにしても「追悼、高橋幸宏」と書いたときの非現実感が凄まじい。それが現実であることの残酷さ、辛さを噛み締めつつ書いていこう。故人の才能と功績を思う存分讃えよう。それが追悼だ。魂を悼むのだ。

最初に書いたように高橋幸宏は、日本のエレクトロニック・ミュージックを象徴するアーティストだ。テクノからエレクトロニカまで、彼が日本のポップ・ミュージックに海外のエレクトロニック・ミュージックの新しい潮流を導入した功績はあまりに大きい。80年代のソロ・ワークは、日本における最良のニューウェイヴだったことを思いだそう。

もちろんリンゴ・スター直系のドラマーとして実力はいうまでもないし、ジョージ・ハリスン的な歌唱方法を、より硬質にしたヴォーカリストとしての魅力も言うまでもない。あえて言えば彼はビートルズのダークホースをひとりで体現した日本人ミュージシャンだったのだ。

ここまで書けば分かる。彼はエレクトロニック・ミュージックに留まらず、70年代以降の日本のポップ・ミュージックを代表するような稀有な存在なのである。

加藤和彦、細野晴臣、坂本龍一、鈴木慶一、スティーブ・ジャンセン、高野寛、東京スカパラダイスオーケストラ、砂原良徳、小山田圭吾、原田知世、LEO今井、ラブサイケデリコなど、錚々たる面々の、個性の異なる優れた音楽家たちとつながってきた。そう、高橋幸宏は音楽家と音楽家、ひいては音楽と人を繋ぐ人だった。

だからバンドの数も多い。関わった自身のバンド名をあげるだけでも目眩がする。サディスティック・ミカ・バンド、サディスティックス、YMO、ビートニクス、パルス、スケッチショウ、ヒューマン・オーディオ・スポンジ、HASYMO、ピューパ、イン・フェーズ、メタファイヴ……。そのどれもが日本のポップ・ミュージックの豊穣さを体現するバンドばかりだ。この目も眩むようなリストのなかで私がとくに愛するのは再生YMO『テクノドン』(1993)、ビートニクス『M.R.I』(2001)、スケッチショウ『LOOPHOLE』(2003)、ピューパ『floating pupa』(2008)だ。

もちろんミュージシャン/ドラマーとしての客演は星の数ほどあり、私などよりマニアの方が詳しいだろう。個人的に印象深い参加アルバムと言えば加藤和彦のヨーロッパ三部作(『パパ・ヘミングウェイ』『うたかたのオペラ』『ベル・エキセントリック』)だろうか。

また高橋幸宏のドラミングといえば、スネアの鋭い音が魅力だが、個人的にはハイハットの細かな刻みも大好きだった。彼のドラミングの鋭さを知りたい方はまずはイエロー・マジック・オーケストラのグリークシアターの1979年のライヴ映像を観てほしい。録音としては『GijónYMO - Yellow Magic Orchestra Live In Gijón 19/6 08』(2008)、『LondonYMO - Yellow Magic Orchestra Live In London 15/6 08』(2008)、『No Nukes 2012』(2015)など、00年代以降のYMOのライヴ録音を熟成されたドラミングを満喫できる。

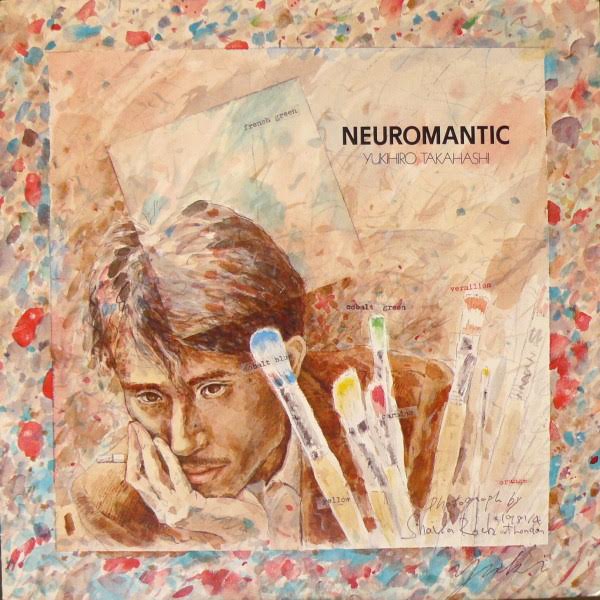

何よりソロ・ワークを忘れてはならない。私が彼のアルバムでもっとも愛するのは『ニウロマンティック』(1981)と『Ray Of Hope』(1998)と『ブルー・ムーン・ブルー』(2006)である。この3枚を聴いても分かるように高橋幸宏のソロ・アルバムは時代をサウンドのモードを象徴してきた。80年代のニューウェイヴ(シンセ・ポップ)、90年代のフォーキーなポップ・ミュージック、00年代のエレクトロニカ、10年代のルーツ・バック的なロック・バンド編成の再解釈と時代を超えてさまざまなスタイルの音楽を奏でてきた。その上でいえば、80年代のYMO以降、「テクノ」を忘れずに追求してきたのも彼だった。その総決算がメタファイヴの2枚だったように思う(彼のソロ・ワークに必ずテクノ・トラックが入っていたことを思い出そう)。

コラボレーション/ゲスト参加では、ドイツのフォークトロニカ・ユニット、ラリ・プナ『Our Inventions』(2010)の収録曲“Out There”が忘れ難いように、彼は00年代エレクトロニカを積極的に紹介した功労者でもある。ちなみに最後のレコーディングは、2022年8月にリリースされた大貫妙子の“ふたりの星をさがそう”(網守将平・編曲)のセルフカヴァーだったという(網守将平のツイートによる)。

プロデュース・ワークも数多くあるが、意外なところでユニコーンのEBIが1991年にリリースしたアルバム『MUSEE』を思い出す人も多いのではないか。プロデュースをムーンライダーズの面々と分け合っており、幸宏サイトではスティーブ・ジャンセンも参加しているという隠れ(?)名盤である。

この多彩な音楽遍歴の過程において、高橋幸宏の周りには、いつも多く音楽家が集まり、新しい音楽を奏でていた。しかし中心にいるはずの彼は少し離れた場所から、集まった音楽家たちを見つめ、穏やかな微笑をたたえている、そんな印象がある。

その鋭いドラミングとは相反するような微笑。微笑の向こうに、いいようのない孤独さがあるようにも思えた。それこそ高橋幸宏のロマンティシズムとセンチメンタリズムの結晶のようなものだったのかもしれない。

でもそこに生を否定するものは何ひとつなかった。師であるはずの加藤和彦が亡くなったときも、私の知る限りではメディアで受けたインタヴューはひとつだけで、その死について語ることはなかったはず。彼は生きることで死者への追悼としたのだと思う。

だからわれわれもそうしなければならない。最後の彼の曲はメタファイヴの“シー・ユー・アゲイン”だった。また、会おう。最後に残したツイートは、みんなありがとうだった。

訃報を知って私はスケッチショウの『LOOPHOLE』の最後に収録された“ステラ”を聴いた。星屑、スターダストになってしまった人たちへの優しいレクイエムのような美しいフォークトロニカだ。

ベタベタした悲しみは高橋幸宏には似合わない。青空のしたで少しだけ泣くような気高いロマンティシズムこそ高橋幸宏だ。でも、今はこの曲を聴いて乾いた瞳を濡らすことを許してほしい。あなたの存在を感じることができなくなったから。でも、ボク、大丈夫!といえるときは必ずくる。なぜって?あなたの音楽はここにあるから。明日も明後日もその次も。『サラヴァ!』ではじまって、“シー・ユー・アゲイン”で終わる粋な音楽人生のすべてがあるのだから。

“ドリップ・ドライ・アイズ”、“元気ならうれしいね”、“シー・ユー・アゲイン”、“ステラ”、“今日の空”を心の中で再生しながら(今はまだ聴けない。いや、本当のことをいえば“ステラ”だけは一度聴いた)、この文章を書き上げました。どうか安らかに。その魂に平穏を。

デンシノオト

NEWS

- Seerkesinternational——カナダのいまもっとも面白いダブ・アーティストが来日、真夏のダブの祭典がはじまる

- VINYL GOES AROUND PRESSING──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始

- Brian Eno──観るたびに変わるドキュメンタリー映画『ENO』のサウンドトラック収録曲のMVが公開、発掘された90年代イーノの姿

- Overmono──10月に来日するオーヴァーモノ、新曲が公開

- Kim Gordon and YoshimiO Duo──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演

- Mighty Ryeders──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場

- Lusine──エレクトロニカのヴェテラン、ルシーンが11年ぶりに来日

- Meitei──延期となっていた冥丁のツアー日程が再決定、11都市を巡回

- Mica Levi──ミカ・リーヴィが〈ハイパーダブ〉から新曲をリリース

- Tribute to Augustus Pablo──JULY TREEにて、オーガスタス・パブロ関連の写真やゆかりの品々などを展示、およびグッズ販売

- Kinnara : Desi La——ele-kingでお馴染みのデジ・ラ、1日だけのポップアップ

- John Carroll Kirby──ジョン・キャロル・カービー、バンド・セットでの単独来日公演が決定

- VINYL GOES AROUND──「静かな夜」がテーマのコンピレーション、アンビエントやジャズからメロウで美しい曲を厳選

- Li Yilei Japan Tour 2024——中国人サウンドアーティスト/作曲家リー・イーレイの初来日ツアー決定

- Terry Riley——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏

- Koshiro Hino + Shotaro Ikeda──日野浩志郎と詩人・池田昇太郎、3年にわたるプロジェクトの初回は小野十三郎から触発された音楽公演

- Theo Parrish──セオ・パリッシュがLIQUIDROOM 20周年パーティに登場

- Aphex Twin──30周年を迎えた『Selected Ambient Works Volume II』の新装版が登場

- Jeff Mills──早くも送り出されたジェフ・ミルズのニュー・アルバムはメンタル・ヘルスを守ることがテーマ

- Burial / Kode9──ベリアルとコード9によるスプリット・シングルがサプライズ・リリース

R.I.P.

- R.I.P. Steve Albini- 追悼:スティーヴ・アルビニ

- R.I.P. Damo Suzuki- 追悼:ダモ鈴木

- R.I.P. Wayne Kramer(1948 - 2024)- 追悼:ウェイン・クレイマー

- R.I.P. Amp Fiddler- 追悼:アンプ・フィドラー

- R.I.P. Shane MacGowan- 追悼:シェイン・マガウアン

- R.I.P. Ahmad Jamal- 追悼 アーマッド・ジャマル

- R.I.P. Mark Stewart- 追悼:マーク・スチュワート

- R.I.P. Wayne Shorter- 追悼:ウェイン・ショーター

- R.I.P. 鮎川誠

- R.I.P. Tom Verlaine- 追悼:トム・ヴァーレイン

DOMMUNE

DOMMUNE