フィンランドの音楽と聞いて頭に思い浮かべるのはどんな音楽だろうか?

ヘヴィ・メタル? ミュージック・ラヴァーとして知られるバラク・オバマ元大統領は2016年サミットの晩餐会でフィンランドを「国民一人あたりのヘヴィ・メタル・バンドの数がもっとも多い国」と表現した。恐らくオバマ氏のなかではフィンランドの音楽としてイメージするのはヘヴィ・メタルなんだろう。オバマ氏と同意見の人も多そうだ。もしくはPAN SONICに代表される電子音響? ele-kingの読者はこちら派も多いかもしれない。

では、チカーノ・ソウルはどうだろうか? 北欧で南米……と混乱してしまうかもしれない。

フィンランド育ちでありながらカリフォルニアのチカーノ・ソウル/ローライダー・シーンで絶大な人気を博している男がいる。その名はボビー・オローサ。そのスウィートかつメロウなサウンド、メランコリックな恋愛や社会のアウトサイダーを描いた歌詞がチカーノ/チカーナの心を掴んだのか、YouTubeにアップされたMVのコメント欄ではアメリカで暮らすラティーノ/ナと思しきアカウントからの彼の曲に対する愛のメッセージで溢れている。

かく言う私もMUSIC CAMPの宮田さんから「ヤバいシンガーがいる」と聞き、間もなく手に入れた1stアルバム『ディス・ラブ』に収められた楽曲のスウィートネスや瑞々しさ、そしてほんのり漂うサイケデリアに完璧に魅力され、主催パーティで何度もプレイした。2ndアルバム『ゲット・オン・ジ・アザーサイド』(MUSIC CAMP, Inc.)のリリース時に大阪で行われたリリース・パーティには僭越ながらDJとして出演したが、ボビー本人は不在ながら彼の音楽を愛する人たちが集う熱気の溢れる一夜となり、ここ日本でもボビー人気が高まっていることを実感した。

そんなボビー・オローザが11月に前述の2ndアルバム『ゲット・オン・ジ・アザーサイド』を引っ提げ待望のジャパン・ツアーを行う。

初来日を控えた彼にフィンランドの音楽シーン、サイケデリア、日本の音楽などについて聞いてみた。

■音楽一家の育ちだそうですね。母親はボリビアからの移民、父親はジャズ演奏家。多様な音楽的影響を受けていると思いますが、そのような音楽を通してもっとも影響を受けたことを教えてください。

ボビー:おそらく多様性と選択肢の多さがあるということだと思います。異なるスタイルと伝統表現の両方に晒されたことが、音楽へのマインドの扉を開けてくれました。面白いサウンドを探し続けることは今でもとても刺激的です。その大きな影響を今自分の子供たちにも伝えていこうと思っています」

■フィンランドの音楽というと、ヘビメタやエレクトロニカしかなかなか浮かびません。実際はどうなのでしょう?

ボビー:なかなか面白いことが起こっていると僕は感じています。注目しているのは、メインストリームの大物アーティストではなく、少量生産のレコード・プレスや余り知られていないパーティで鳴り響くアンダーグラウンドのシーンといえるでしょう。私の人生のパートナーであるMallaは、アナログ・シンセを使って、素晴らしいハウス・ミュージックを作っています。彼女のバンドで演奏することで、そのシーンをより深く知ることができました。Timmion Records(訳注:ボビーのデビューのきっかけとなったフィンランドのソウル・レーベル。2作品の録音もティミオンで行っている)は、この地でソウル・シーンの基盤を確かなものにしています。またLinda Fredrikssonのような素晴らしいジャズ・プレーヤーやアーティストもたくさん活躍しています」

■ フィンランドでショーは定期的に開催していますか? とくにコロナ禍の影響はいかがでしょう?

ボビー:正直、ショーはあまり行っていません。自分のスタジオで制作により打ち込んでいます。ライヴをもっとやりたいとは思っています。おそらく来年はそうなるでしょう。コロナ禍で全てのショーがキャンセルになり、作曲や様々な楽器の演奏、またスタジオのセットアップなどに取り組んできました。

■ショーのときはティミオンのハウス・バンドであるコールド・ダイアモンド&ミンクといつも一緒ですか?

ボビー:コールド・ダイアモンド&ミンクは主にスタジオのハウス・バンドで、ティミオン・レーベルの運営にフルタイムで関わっているため、特別な機会以外はライヴを行っていません。彼らのサウンドはたくさんの人たちに愛されていますが。

■今回のアルバムではWarpからのリリースでも知られるサックス奏者(と一言で言い表せるような人ではないですが)のJimi Tenorが参加していますが? 以前から知り合いですか?

ボビー:ジミは長い間に渡ってティミオンの録音に参加してきました。彼とスタジオで知り合えたのはラッキーでした。素晴らしい演奏家であり、人格者です。彼にはショーにも参加してもらっています。

■ヒップホップのトラックメーカーをされてたとか。フィンランドのヒップホップ・シーンはいかがでしょう?

ボビー:ヒップホップは現在、メインストリームのポップ・ミュージックとの関係で聞かれることがほとんどです。他の国と同じく、明らかにメジャーなシーンとなっています。いまは地元のラッパーと仕事をすることはありませんが、インストゥルメンタルとしてビートを作ったり、自分でそれに合わせて歌ったりすることはありますね。

■フィンランドのヒップホップは若者たちの苦悩や闘争から生まれているのでしょうか?

ボビー:ヒップホップを通じて、いま、白人中産階級の支配の外にいる人たちが強く出てきていることをうれしく思います。女性ラッパーは、家父長制の地殻をようやく突き破りました。また、フィンランド人以外の背景を持つ人たちも、自分たちの経験を持ち出しています。クィアもヒップホップのなかで表現されています。いまのところ僕はストレートにヒップホップのプロジェクトでは活動していませんが将来的にはどうなるかわかりません。

■あなたの音楽のなかには独特なサイケデリックな感覚があると思います。いかがでしょう?

ボビー:昔からサイケデリアは好きでした。この言葉にはいろいろな定義がありますが、僕は、60年代にアメリカのサイケデリアが音楽の主流となる以前から、常に存在していた音楽表現のひとつだと考えています。僕の考えでは、サイケデリアは潜在意識の流れに似ていて、演奏家や歌手の反射神経の現れだと思っています。サイケデリアの雰囲気は、レコーディングのときに顕著になりますが、自分の音楽に常に存在しているひとつの感覚でもあると思っています。

■テキサスのヒップホップ・シーンには、催眠効果を高める "Screwed "という効果があります。サニー&ザ・サンライナーズの 「シュッド・アイ・テイク・ユー・ホーム」のカバーにも同じような催眠的なな感覚を覚えます。なぜ、あのようなスローなカバーにしようと思ったのでしょうか?“Screwed”からのアイディアがあったのでしょうか?

ボビー:あの曲は、あまりテンポを意識していなかったと思います。ただ、オープンマインドでいろいろなテンポを試してみて、いまの自分たちの音作りのニーズに合うものを見つけただけなのです。スクリューやクンビア・レバハダ(訳注:メキシコ北部で盛んな極端にテンポを落としてかけるスタイル)、ダブ・レゲエのようなスタイルなど、僕はもちろんスローテンポが好きです。

■ヴィデオ編集を自身でやっていますが、どこかで学んだのですか?

ボビー:編集を学んだというわけではなく、いろいろと試しながら学んできたのです。楽しいですよ。リズム感みたいなものがすべてだと思っています。

■誰か映像作家の影響はありますか?

ボビー:デヴィッド・リンチやジム・ジャームッシュはもちろん、アキ・カウリスマキも。是枝裕和監督の作品は本当に大好きです。そこには人間の精神や愛に対する深い敬意があります。私のヴィデオでは、奇妙なものやアウトサイダーを描きたいと思っています。

■歌詞は寂しい恋の歌が多いですが、ご自身の経験から書いたものですか?

ボビー:あるものは僕の経験に基づいていて、あるものは私が知っている、あるいは会ったことのある人の経験に基づいています。また何かを読んで得たものも。自身の潜在意識のコラージュのようなもので、結局は自分で作っているのですが。

■吉村弘や坂本慎太郎らの音楽を楽しんでいるそうですが。

ボビー:吉村弘は、現代の超テクノロジー社会から自然体験への通路のようなものを作っているような気がします。私は昔からシンセサイザーやアンビエント・ミュージックが好きでした。坂本慎太郎の音楽は、クリエイティヴィティと自由な作品作りを楽しんでいます。彼はとてもクールで本物です。

■日本ツアーで楽しみにしていることはありますか?

ボビー:まず、僕の音楽を見つけてくれた人たちに会って、曲を演奏するのはとても楽しみです。自分の音楽をきっかけにして日本に行けることにとても興奮しています。ショーでの演奏、また旧友や新しい友との出会い、そしてレコード店やヴィンテージの音楽機材が置いてある場所を訪れたいとも思っています。いつも、様々な形の日本文化にとても刺激を受けてきました。京都は歴史的にとても興味があります。食文化ももちろん。墨絵の原画も見てみたいですね。やりたいことリストがあまりにも長いので、何度も足を運ばなければならないかもしれません。

(翻訳:MUSIC CAMP, Inc.)

来日公演情報

https://m-camp.net/bobbyoroza2022

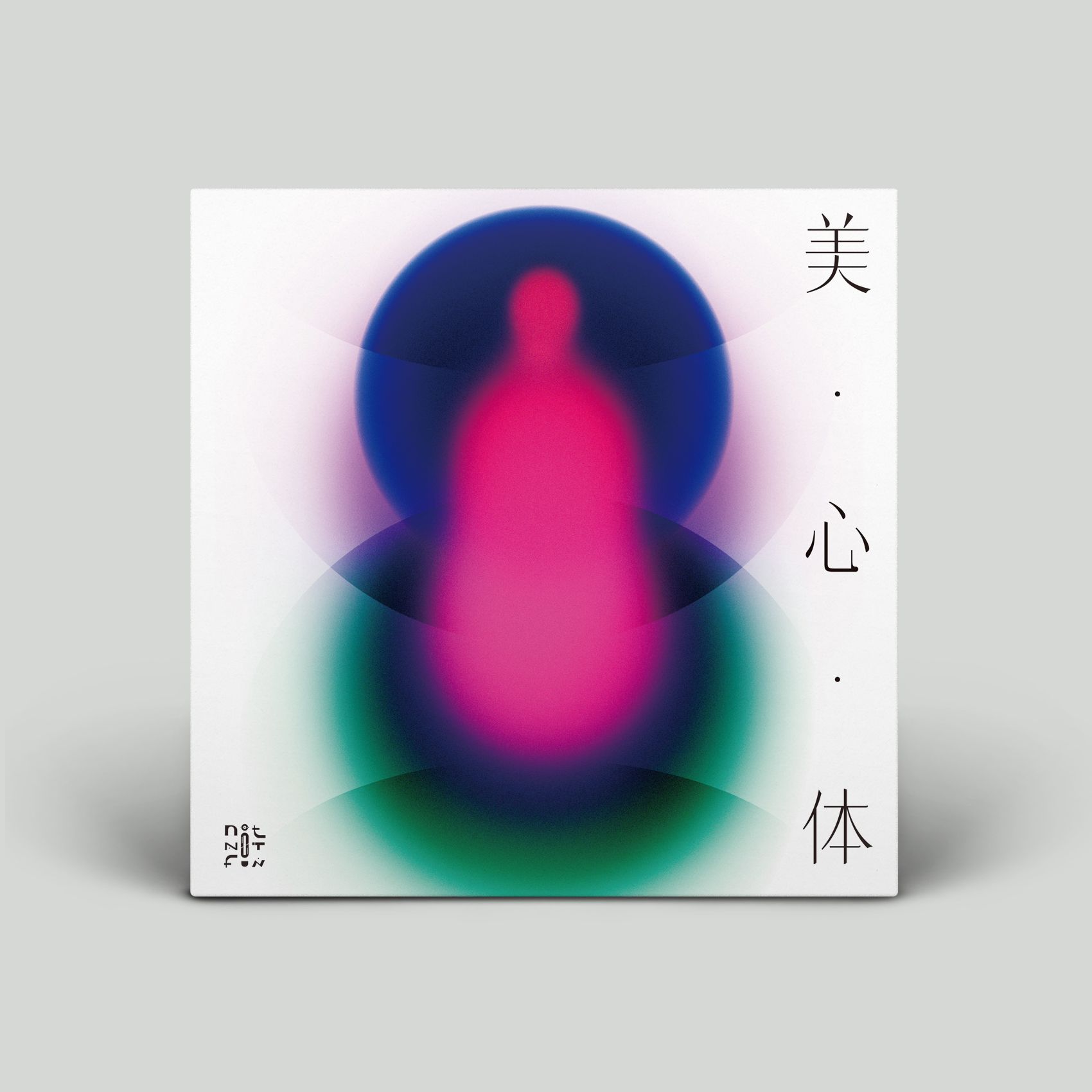

Bobby Oroza

Get On The Otherside

MUSIC CAMP