これまた2019年の重要作となりそうなタイトルの登場だ。フローティング・ポインツが待望のニュー・アルバム『Crush』を10月18日にリリースする。4年前のファースト・アルバム『Elaenia』以降、「Kuiper」や『Reflections』ではバンドを結成し、ロック的なアプローチに取り組んできたフローティング・ポインツだけれど、この7月にリリースされたシングル「LesAlpx / Coorabell」で彼は一気にダンスへと回帰している。今回公開された新曲“Last Bloom”もエレクトロのビートが効いている。ベリアルやテンダーロニアスがそうであったように、UKのアンダーグラウンドはいまテクノへの傾斜を強めている感があるが、フローティング・ポインツのこの新作はその流れを決定づけるものになりそうだ。それに、トラックリストを眺めていると、何やら意味深な言葉が並んでいる。タイトルも「粉砕」だし、テーマも深く練られているにちがいない。この秋最大の注目作である。

Floating Points

初期衝動を取り戻して制作された最新作にして最高傑作『Crush』を10月18日にリリース決定! 同時に新曲“Last Bloom”のMVを公開!

特殊パッケージ&高音質UHQCD仕様の国内盤もリリース決定!

マンチェスターに生まれ、現在は作曲家/プロデューサー/DJとしてロンドンを拠点に活動するフローティング・ポインツ。DJでは世界中を回りながら、ジェイミーxx(The xx)、カリブーやフォー・テットなどと肩を並べるほどのステータスを築き上げた。2015年には満を持してデビュー・アルバム『Elaenia』をリリースし、その圧倒的な完成度の高さで、その年を代表する重要作の一枚として賞賛された。

そして2019年、〈Ninja Tune〉との契約を発表、その際リリースされたシングル「LesAlpx」が Pitchfork の Best New Track に選出され、ここ日本では先日サカナクションとサマソニのスペシャルコラボレーション《NF in MIDNIGHT SONIC》での DJ Set が観客を魅了し話題となった彼が、待望の最新作『Crush』を10月18日にリリースする事が決定し、同時にアルバム収録曲“Last Bloom”のMVを公開した。

Floating Points 'Last Bloom'

https://found.ee/HIwt

前作『Elaenia』が、ジャズ、クラシック、エレクトロニカ、サイケロック、さらにはブラジリアン・ ポップにいたる様々なジャンルの境界線を曖昧にして、聴き手が踏み込める世界を巧みに構築したとすれば、『Crush』には、シートベルトもせず、息をのむようなドライヴに誘われているような感覚がある。

クラブで、全ての要素が組み合わさって、完全にはまってしまう、あの信じられないような瞬間を再現したかったんだ。ずっと浸っていたいと思わせるようなものをね。 - Floating Points

フローティング・ポインツは、自分の初期の作品にある「即時性」と、自信がレジデントを務めていたロンドンの伝説的なクラブ、プラスティック・ピープルのサウンドシステムから流れる自分の曲を聴いたときのスリルを取り込もうとした。そこで、過去をさかのぼって、10年前にリリースした彼の1枚目のEP「Shadows」を聴いたという。それはほとんどは17か18の頃、ノートパソコンのみで作ったものだ。

かなりの垢ぬけなさは否めないけど、ヤバかった。深みを感じさせるところもあったしね。あの自発性をもう一度体現したくなったんだ。 - Floating Points

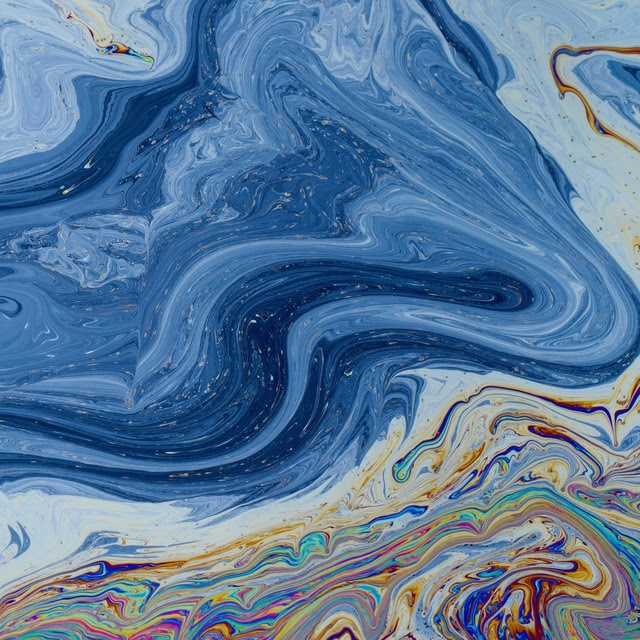

今作『Crush』は即興性のある初期衝動の感覚、音楽的成熟、コンポーザーとしての探究心、熱心なセレクター/DJとしての一面、そして音楽に対する情熱と、フローティング・ポインツの様々な側面が融合して完成した、エレクトロニック・ミュージックの歴史に刻まれる傑作となっている。また、今回のアートワークは、前作『Elaenia』と同様、《Sónar 2019》での登場でも話題となったバルセロナのハミル・インダストリーズが手掛け、ヴィジュアルは自然界をクローズアップしたものだ。

最新作『Crush』は10月18日(金)に世界同時リリース! 国内盤は数量限定の特殊パッケージと通常パッケージの2種類が発売される予定だ。また、2種類の国内盤はどちらも高音質で楽しめるUHQCD(Ultimate High Quality CD)仕様、さらにボーナストラックが追加収録され、解説書が封入される。現在、iTunesでアルバムを予約すると、公開中の2曲がいち早くダウンロードできる。

label: NINJA TUNE / BEAT RECORDS

artist: FLOATING POINTS

title: CRUSH

release date: 2019/10/18 FRI ON SALE

限定特殊パッケージ盤CD BRC-615LTD ¥2,400+税

国内通常盤CD BRC-615 ¥2,400+税

[国内盤仕様] ボーナストラック追加収録/高音質UHQCD/解説書封入

[ご予約はこちら]

BEATINK.COM:

https://www.beatink.com/products/detail.php?product_id=10474

Amazon:

LTD盤 https://www.amazon.co.jp/dp/B07X2W2XCT

通常盤 https://www.amazon.co.jp/dp/B07X5ZZMWS

Apple Music:

https://music.apple.com/jp/album/crush/1475361295?l=ja&ls=1

Spotify:

https://open.spotify.com/embed?uri=spotify:track:00om2cgsHAwhdbpACwbAke

[TRACKLISTING]

01. Falaise

02. Last Bloom

03. Anasickmodular

04. Requiem for CS70 and Strings

05. Karakul

06. LesAlpx

07. Bias

08. Environments

09. Birth

10. Sea-Watch

11. Apoptose Pt1

12. Apoptose Pt2

[Bonus Track for Japan (BRC-615LTD / BRC-615)]

13. LesAlpx Dub - ((JAPANESE SPECIAL EDITION))

label: BRAINFEEDER / BEAT RECORDS

label: BRAINFEEDER / BEAT RECORDS

photo by Tatsuya Hirota

photo by Tatsuya Hirota