MOST READ

- Columns 4月のジャズ Jazz in April 2024

- Li Yilei - NONAGE / 垂髫 | リー・イーレイ

- interview with Lias Saoudi(Fat White Family) ロックンロールにもはや文化的な生命力はない。中流階級のガキが繰り広げる仮装大会だ。 | リアス・サウディ(ファット・ホワイト・ファミリー)、インタヴュー

- interview with Keiji Haino 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第2回

- interview with Larry Heard 社会にはつねに問題がある、だから私は音楽に美を吹き込む | ラリー・ハード、来日直前インタヴュー

- The Jesus And Mary Chain - Glasgow Eyes | ジーザス・アンド・メリー・チェイン

- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈

- Columns ♯5:いまブルース・スプリングスティーンを聴く

- claire rousay ──近年のアンビエントにおける注目株のひとり、クレア・ラウジーの新作は〈スリル・ジョッキー〉から

- interview with Shabaka シャバカ・ハッチングス、フルートと尺八に活路を開く

- tofubeats ──ハウスに振り切ったEP「NOBODY」がリリース

- Beyoncé - Cowboy Carter | ビヨンセ

- 『成功したオタク』 -

- Politics なぜブラック・ライヴズ・マターを批判するのか?

- Larry Heard ——シカゴ・ディープ・ハウスの伝説、ラリー・ハード13年ぶりに来日

- 壊れかけのテープレコーダーズ - 楽園から遠く離れて | HALF-BROKEN TAPERECORDS

- interview with Keiji Haino 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第1回 | 「エレクトリック・ピュアランドと水谷孝」そして「ダムハウス」について

- Free Soul ──コンピ・シリーズ30周年を記念し30種類のTシャツが発売

- interview with Fat White Family 彼らはインディ・ロックの救世主か? | ファット・ホワイト・ファミリー、インタヴュー

- Royel Otis - Pratts & Pain | ロイエル・オーティス

Home > Columns > Squarepusher 9 Essential Albums- スクエアプッシャーはこれを聴け!

Squarepusher 9 Essential Albums

スクエアプッシャーはこれを聴け!

──必聴盤9枚でたどる挑戦の歴史

文:渡辺健吾 Photo by Donald Milne Feb 28,2020 UP

もう25年ものキャリアがあって、メイン名義の〈Squarepusher〉のスタジオ作だけでも15枚というアルバムをリリースしているトム・ジェンキンソン。初来日した頃はまだ22歳とかだったので、よくぞここまでいろんな挑戦をしながら自分をアップデートし続けてきたものだと感心する。段々と自分ならではの表現を確立していったミュージシャンならともかく、彼の場合は特に最初のインパクトがものすごかったわけで、正直こんなに長い間最前線で活躍しつづけるとは、当時は予測できなかった。改めて古いものから彼の作品を並べ、順番に聴いてみると、想像以上にあっちゃこっちゃ行きまくって、それでも芯はぶれない彼のアーティストとしての強靱さ、発想のコアみたいなものが見えてくるようだ。

ここでは、今年1月にリリースされた最新アルバム『Be Up A Hello』に到るまでの重要作9枚を振り返りつつ、スクエアプッシャーという稀代のアーティストのユニークさをいま一度噛みしめてみたい。

Feed Me Weird Things

Rephlex (1996)

いまでも、〈Warp〉からの「Port Rhombus EP」がどかんと東京の街に紫の爆弾を落とした日のことはよく覚えている。CISCO とか WAVE の棚は全部それに占拠され、“Problem Child” の殺人的にファンキーな高速ブレークビーツと、うねりまくるフレットレス・ベースの奏でる自由奔放なベース・ラインがあまりに新鮮でずっと繰り返し店でも流されていた。そして、実は〈Rephlex〉からコイツのアルバムが出てるぞっていうことで皆がこのデビュー作に飛びついたのだった。当時はそんなに意識しなかったが、本作は〈Rephlex〉にしては随分とアダルトな雰囲気がある。冒頭の “Squarepusher Theme” にしても方法論としてはその後一気に知れ渡る彼の十八番ではあるものの、ギターのカッティングから始まり、ジャジーでどちらかというと生っぽくレイドバックした響きをもったこの曲は、既にトム・ジェンキンソンの幅広い趣味を示唆している。次に非常にメランコリックで、時折打ち鳴らされるブレークビーツ以外はチルウェイヴかというような “Tundra”、さらにレゲエ/ダブに倍速のブレークビーツを合体させたレイヴ・スタイルをジャズ的なリズム解釈で徹底的にこじらせたような “The Swifty” が続くという冒頭の展開がダントツにおもしろいが、内省的で墓場から響いてくるような “Goodnight Jade” “UFO's Over Leytonstone” といった後半の曲も魅力的。

Hard Normal Daddy

Warp (1997)

そして〈Warp〉から満を持してリリースされたのが、この2作目。ダークな装いだった前作に比べると随分とメロディックになって、明るく飄々とした印象で、トム・ジェンキンソン自身のキャラクターがよりサウンドに解放されたのかなとも思う。勝手な印象論だけど、こういうジョーク混じりみたいなノリは〈Rephlex〉が得意で、むしろデビュー作のような叙情性と実験性をうまい具合に配合したようなのは〈Warp〉かなというイメージがあって、当時はちょっと意外に感じた。ただ、カマシ・ワシントンがこれだけ持て囃されるような現代ならともかく、90年代後半にファーストの路線をさらに深化させていくのは得策じゃなかったろう。で、これを出した直後くらいに来日も果たし、ステージでひとりベース弾きまくる、作品よりさらにはっちゃけた印象のトムは、より大きな人気を獲得していくのであった。

Big Loada

Warp (1997)

レイヴにもよく遊びに行っていたし、〈Warp〉に所属することになったきっかけは(初期) LFO だというトムの享楽的側面やシンプルなダンス・ミュージックの悦びが溢れた初期の重要なミニ・アルバム。クリス・カニンガムが監督した近未来ホラー的なMVが有名なリード・トラック “Come On My Selector” が、チョップと変調を施しまくったサイバー・ジャングルちっくでいま聴いても奔放なかっこよさを誇るのはもちろん、ペリー&キングスレイ的なお花畑エレクトリカル・アンサンブル+ドリルン・ベースな “A Journey to Reedham” も素晴らしい。余談だが、トレント・レズナーの〈Nothing〉からリリースされたアメリカ盤では、「Port Rhombus EP」や「Vic Acid」から選ばれた曲も追加収録されているので、かなりお得な入門盤だった。

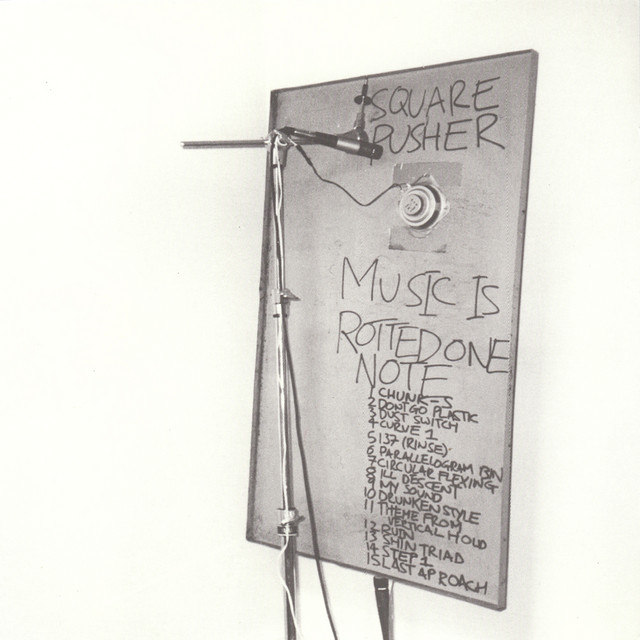

Music Is Rotted One Note

Warp (1998)

そして意表を突くように生演奏をベースにした、ほぼフリー・ジャズなアルバムをリリースしたスクエアプッシャー。どうも初期のトレードマーク的スタイルは『Big Loada』でやり尽くしてしまったから、まったく違うことに挑戦したくなったという経緯らしい。それにしても、全楽器を自分で演奏し、しかもあらかじめ曲を作らずドラムから順に即興演奏して録音していくなんて、アイデアを思いついても実際にやろうとするだろうか。まぁそれを実現できる演奏力や曲のイメージが勝手に湧くという自信があったんだろうけど。デビュー作でちらちらと見せていたアダルトでエクスペリメンタルな側面が一気に爆発したこのアルバム、近寄りがたいところもあり、一番好きな作品だというスクエアプッシャー・ファンはほぼいないだろうが、本作があったからこそ、その後の彼の活動もさらに広がりや説得力を持ちえたのだ。ちなみに、ジャケを飾る妙なオブジェはトム手作りのリヴァーヴ・マシンで、ジャケのデザインも自分で発案したそう。

Selection Sixteen

Warp (1999)

トムには Ceephax Acid Crew として活躍する弟アンディーがいる(本作にもボーナス曲のリミキサーとして参加)。その弟からの影響、もしくは彼らがレイヴァーだった時代から強く持っているアシッドへの憧憬をさまざまなカタチでアウトプットした意欲的な盤。前作からの流れを引きずっているようなジャズ風味の強いトラックや、“Mind Rubbers” のようにドリルン・ベースが復活したような曲もあるが、全体的にはビキビキと鳴るアナログ・シンセのベース音が主役を張っている。これ以前にも酸味を出したトラックはときたま作っていたものの、ジャコ・パストリアスばりの超技巧ベース奏者という売り文句で世に出たアーティストが、わざわざそれをかき消すようなアシッド・ベースだらけの作品を作ってしまうとは……。テクノのBPMでめっちゃファンキーなブレークビーツ・アシッドを響かせる “Dedicated Loop” が、Da Damn Phreak Noize Phunk 名義の Hardfloor を彷彿させるドープさ。

Go Plastic

Warp (2001)

全編生演奏だった『Music Is Rotted One Note』に “Don’t Go Plastic” という曲があって、日本語でも「プラスチッキー」と言うと安物、(金属に見せかけたような)粗悪品的なものを指すが、この場合は作り物(シンセ音楽)からの離脱を意図していたと思う。それがここに来て宗旨変え、「作り物がいいじゃん!」という宣言だ。時は2001年、エレクトロニカが大きな潮流となっていく少し前。スタジオの機材を一新したスクエアプッシャーは、コンピュータで細かくエディットしてトラックを弄っていくDAW的な手法ではなく、データを緻密にシーケンサーに打ち込むことでこのマッドな高速ブレークビーツを生み出した。ジャズ/フュージョンやエレクトロニック・ミュージックに惹かれたのは、サウンドに存在する暴力性だと語っていたトムが、その本性を露わにしたアルバムだ。全体を貫くダークで偏執的なまでのミュータントDnBは踊ることはもちろん、アタマで考えることや感じることも拒否するような局面があり、激しい電気ショックを浴びる感覚に近いかも。ただ、最初と最後にレゲエ~ダブを解体した比較的とっつきやすい曲をもってくる辺りに、トムの優しさも垣間見える。

Ultravisitor

Warp (2003)

Joy Division の “Love Will Tear Us Apart” のカヴァーと、フジロックでのライヴ(海賊盤かというくらい音が悪いのが残念)を収録したボーナス・ディスクが話題になった『Do You Know Squarepusher』を経て、03年にリリースされた傑作との呼び声高い心機一転作。極端に言うと、これまでのスクエアプッシャーが試みてきた様々な要素/手法をすべて注ぎ込んだような混沌としたアルバム。どういうわけか、歓声やMCまで入ったライヴ録音の曲も結構多い。アルバム後半を支配する激しくノイジーなエクスペリメンタル・ブレイクコアと対照的なインタールード的な小曲は、ほぼすべてアコースティックな楽器の演奏でまとめられていて、それもトム得意のフリー・ジャズ的なものではなく、むしろクラシックやクラウトロック等を感じさせる(特にラストの2曲が美しい)。さらに本作の間違いないハイライトである、ゆったりとしたテンポと生ドラムの生み出す心地よいグルーヴに被さる、メランコリックな重層的メロディーが印象的な “Iambic 9 Poetry”。これを中心とした冒頭5曲の完璧な構成と展開は、スクエアプッシャーの才がついに二度目の大輪を咲かせたと感じられた。

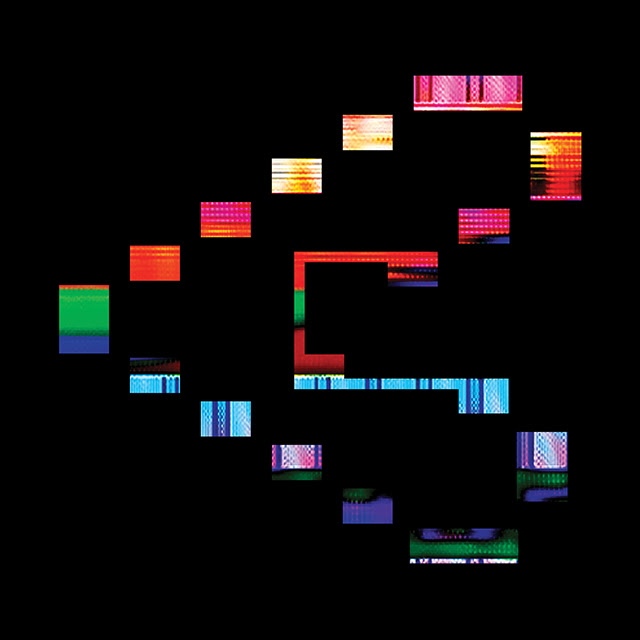

Ufabulum

Warp (2012)

手練れのミュージシャンを従えたセルフ・カヴァーをするバンド、Shobaleader One としての活動を挟みつつ、スクエアプッシャーが新たな次元に突入したことを知らせてくれたアルバム。CDではなく YouTube で音楽を聴き、盤を買うよりライヴやフェスに繰り出す、という近年のリスナーの傾向を写したように全曲にトム自身が作成したLEDの明滅による演出が施された映像が存在する。Shobaleader One ではフランスの〈Ed Banger〉から(Mr. Oizo のリミックス入りで!)リリースするなど抜け目のないところを見せ、今作ではその影響もあってか、エレクトロ・ハウスやEDMに通じるような迫力満点の(だが、彼の前衛性やエクスペリメンタルな面を好むファンからしたら大仰な展開や音色はコマーシャルに感じられてがっかりと受け取られるかもしれない)トラック群を仕上げている。混沌度を増すアルバム後半、電子回路が暴走したように予想のつかない展開でリスナーに襲いかかる “Drax 2” や、ヴェイパーウェイヴ的な美学も感じるラストの “Ecstatic Shock” が白眉。

Be Up A Hello

Warp (2020)

そして、5年ぶりにリリースされた、スクエアプッシャーの原点回帰とも言える最新アルバム。『Ufabulum』や続く『Damogen Furies』では自作のソフトウェアやテクノロジーを駆使して、いわゆるヴィジュアル・アートや最新の IoT にまで斬り込んでいくのではないかという意欲的な姿勢を見せていたトム・ジェンキンソンが、旧友の突然の死去をきっかけに、デビュー前に使っていたような古いアナログ機材や、コモドールの古い 8bit コンピュータまで動員してメモリアル的に作り上げた。近しいひとの死がテーマになっているアルバムだから当然かもしれないが、かつてのはっちゃけまくったスクエアプッシャーを想起させる音色や曲の構成は随所に感じられるものの、どこか悲しげで暗いトーンに覆われている。そして、常に以前の自分に一度ダメ出しして新たなことに挑戦してきた彼が、敢えて彼の音楽性や名声を確立するに到った初期の手法に立ち返ったのには、やはり大きな意義を感じる。特にUKでここ数年盛り上がっているレイヴやハードコア(初期ジャングル)を復興させようという試みは、おもしろいけれど懐古を完全に超越した新しいムーヴメントを生み出しているかというとそうでもなくて、では90年代初頭にそういう現場の雰囲気やサウンドに囲まれて、そこで多くを吸収してプロになったトムのようなひとが改めて当時と同じ道具を手にしたとき、何を表現するのかというのはとても示唆的だと思うからだ。

4月に行われることになったこちらも5年ぶりの単独ライヴは、『Be Up A Hello』の内容を考えると、ここしばらく注力してきたような、大型スクリーンと派手に明滅する映像をメインの要素に据えた未来的なプレゼンテーションとは違ったものになるのだろうか。ロンドンで行われたアルバムの発売記念ギグを映像で確認すると、機材の音が剥き出しでそれこそドラムマシンやシーケンサーが奏でるループがどこまでも続けばそれだけで幸せなんだ、というかつてDJ以外の演者が “ライヴPA” などと呼ばれた時代にあった雰囲気を感じるシンプルなものだった。もうほとんどレコードでDJをすることはないし、その感覚を思い出すのに少し時間がかかったとすら言っていたジェフ・ミルズの本当に久々のアナログと909でのセットを昨年11月に聴きにいった。ただの懐古に陥らないための演出や伝説の確認ではなくフレッシュな体験としてそれを受け止める若い聴衆とアーティストのインタラクトがおもしろく、今回も新たな発見がありそうだと期待している。

かつて一世を風靡した “Come On My Selector” のMVは、日本を舞台にしてる風の配役や設定だったが、その実 “Superdry 極度乾燥しなさい” 的な細かな違和感がありまくりだった。最新のビデオ “Terminal Slam” ではやはり渋谷を中心にした東京の街を舞台にし、「また日本贔屓の海外のアーティストに東京を超COOLに描かれてしまった!」というのが大半の日本人の最初の反応で、実は監督したのが真鍋大度だったので、なるほど、さすが〈Warp〉とスクエアプッシャー、よくわかってる!と思ったものだ。今回の来日ステージでも、もしかしたら日本ならではのなにかを反映した演出を用意してくれるかもね。

5年ぶりとなる超待望の単独来日公演が大決定!!

2020年4月1日(水) 名古屋 CLUB QUATTRO

2020年4月2日(木) 梅田 CLUB QUATTRO

2020年4月3日(金) 新木場 STUDIO COAST

TICKETS : ADV. ¥7,000+1D

OPEN 18:00 / START 19:00

※未就学児童入場不可

MORE INFO: http://www.beatink.com/products/detail.php?product_id=10760

チケット情報

2月1日(土)より一般発売開始!

名古屋:イープラス、チケットぴあ (Pコード:176-074)、LAWSON (Lコード:42831)、LINE TICKET [http://ticket.line.me]、BEATINK、クアトロ店頭 他

大阪:イープラス、チケットぴあ (Pコード:175-878)、LAWSON (Lコード:53383) 他

東京:イープラス、チケットぴあ、LAWSON (Lコード:73049) BEATINK、GAN-BAN店頭 他

Profile

渡辺健吾/Kengo Watanabe

渡辺健吾/Kengo Watanabe雑誌版のele-king初期編集部員であったことは遠い昔の記憶…。不惑を迎えてもストレートな4つ打ちで夜通し踊ることに幸福を感じるアッパー体質。近況はこちらをドゾ。http://www.twitter.com/ken_go/

COLUMNS

- Columns

4月のジャズ- Jazz in April 2024 - Columns

♯5:いまブルース・スプリングスティーンを聴く - Columns

3月のジャズ- Jazz in March 2024 - Columns

ジョンへの追悼から自らの出発へと連なる、1971年アリス・コルトレーンの奇跡のライヴ- Alice Coltrane - Columns

♯4:いまになって『情報の歴史21』を読みながら - Columns

攻めの姿勢を見せるスクエアプッシャー- ──4年ぶりの新作『Dostrotime』を聴いて - Columns

2月のジャズ- Jazz in February 2024 - Columns

♯3:ピッチフォーク買収騒ぎについて - Columns

早世のピアニスト、オースティン・ペラルタ生前最後のアルバムが蘇る- ──ここから〈ブレインフィーダー〉のジャズ路線ははじまった - Columns

♯2:誰がために音楽は鳴る - Columns

『男が男を解放するために』刊行記念対談 - Columns

1月のジャズ- Jazz in January 2024 - 音楽学のホットな異論

第2回目:テイラー・スウィフト考 - ――自分の頭で考えることをうながす優しいリマインダー - Columns

♯1:レイヴ・カルチャーの思い出 - Columns

12月のジャズ- Jazz in December 2023 - Columns

11月のジャズ- Jazz in November 2023 - 音楽学のホットな異論

第1回目:#Metoo以後のUSポップ・ミュージック - Columns

10月のジャズ- Jazz in October 2023 - Columns

ゲーム音楽研究の第一人者が語る〈Warp〉とワンオートリックス・ポイント・ネヴァー - Columns

〈AMBIENT KYOTO 2023〉現地レポート

DOMMUNE

DOMMUNE