MOST READ

- interview with Sleaford Mods 「ムカついているのは君だけじゃないんだよ、ダーリン」 | スリーフォード・モッズ、インタヴュー

- Columns Introduction to P-VINE CLASSICS 50

- Bandcamp ──バンドキャンプがAI音楽を禁止、人間のアーティストを優先

- 別冊ele-king 坂本慎太郎の世界

- Ken Ishii ──74分きっかりのライヴDJ公演シリーズが始動、第一回出演はケン・イシイ

- DADDY G(MASSIVE ATTACK) & DON LETTS ——パンキー・レゲエ・パーティのレジェンド、ドン・レッツとマッシヴ・アタックのダディ・Gが揃って来日ツアー

- Masaaki Hara × Koji Murai ──原雅明×村井康司による老舗ジャズ喫茶「いーぐる」での『アンビエント/ジャズ』刊行記念イヴェント、第2回が開催

- aus - Eau | アウス

- Autechre ──オウテカの来日公演が決定、2026年2月に東京と大阪にて

- Daniel Lopatin ──映画『マーティ・シュプリーム 世界をつかめ』のサウンドトラック、日本盤がリリース

- 見汐麻衣 - Turn Around | Mai Mishio

- interview with bar italia バー・イタリア、最新作の背景と来日公演への意気込みを語る

- Shabaka ──シャバカが3枚目のソロ・アルバムをリリース

- Geese - Getting Killed | ギース

- ポピュラー文化がラディカルな思想と出会うとき──マーク・フィッシャーとイギリス現代思想入門

- Dual Experience in Ambient / Jazz ──『アンビエント/ジャズ』から広がるリスニング・シリーズが野口晴哉記念音楽室にてスタート

- Oneohtrix Point Never - Tranquilizer | ワンオートリックス・ポイント・ネヴァー

- アンビエント/ジャズ マイルス・デイヴィスとブライアン・イーノから始まる音の系譜

- interview with bar italia 謎めいたインディ・バンド、ついにヴェールを脱ぐ | バー・イタリア、来日特別インタヴュー

- GEZAN ──2017年の7インチ「Absolutely Imagination」がリプレス

Home > Columns > 8月のジャズ- Jazz in August 2025

今月はベテラン・アーティストの久々の作品から紹介したい。プランキー・ンカビンデことジェイムズ・ブランチは1947年生まれのサックス奏者で、1971年にサンフランシスコでジュジュを結成したことで知られる。アフリカ音楽や民族色の濃いフリー・ジャズを展開し、次第にそれはアフロ・スピリチュアル・ジャズとして認知されるようになる。〈ストラタ・イースト〉で2枚のアルバムをリリースした後、ワンネス・オブ・ジュジュと改名したグループは1975年に名作『African Rhythms』を発表。ワシントンDCでジャズDJ/評論家のジミー・グレイが新レーベル〈ブラック・ファイア〉を創設し、彼に共鳴したプランキーが参加し、第1弾アーティストとなった。続く1976年の『Space Jungle Luv』と共にスピリチュアル・ジャズにソウルやファンクを融合した内容で、後のレア・グルーヴ・ムーヴメントやクラブ・ジャズ・シーンでも再評価が高まった。1980年にはプランキー&ワンネス・オブ・ジュジュ名義で『Make A Change』を発表するが、収録曲の “Every Way But Loose” はラリー・レヴァンによるリミックス12インチがリリースされ、ダンス・ミュージックの世界でも知られることになる。『Make A Change』はディスコやエレクトロ・ファンクの要素も交えていて、そうした具合に当時の音楽の流行を巧みに取り入れる部分もプランキーにはあった。

Plunky & Oneness Of Juju

Made Through Ritual

Strut

その後は一時のブランクはあったが、『African Rhythms』などが再評価されていることをプランキー自身も認識していて、1996年にワンネス・オブ・ジュジュ再評価の流れで復帰作の『Bush Brothers & Spacer Rangers』を〈ブラック・ファイア〉からリリース。それ以降も地道な活動を続け、自主レーベルの〈N.A.M.Eブランド〉からコンスタントにアルバムをリリースしている。初期は混沌として原初的なジャズをやっていたジュジュだが、ワンネス・オブ・ジュジュになってからは時流に乗ってソウル、ファンク、アフロビート、ディスコ、エレクトロなどを融合し、ある意味で非常に柔軟で自由な気風を持つアーティストとも言える。1990年代は当時のアシッド・ジャズ・ムーヴメントに呼応してラッパーをフィーチャーしたり、その後もR&Bに接近した作品のリリースもある。

2019年にプランキー&ワンネス名義で『Afroceltic』というアフロビート寄りのアルバムをリリースし、それから6年ぶりの新作が『Made Through Ritual』となる。〈ブラック・ファイア〉の諸作を〈ストラット〉が再発していたこともあり、今回はその〈ストラット〉から〈ブラック・ファイア〉創設50周年を記念してのリリースとなる。ババトゥンデやエカ・エテら往年のメンバーはいないが、シンガーのシャーレイン・グリーンや作家・詩人のロスコー・バーネムズなどが参加している。また、プロデューサーはプランキーの息子のジャマイア・ブランチで、ジミー・グレイの息子のジャマル・グレイも共同プロデュースしている。シャーレイン・グリーンによる瞑想的なヴォーカルが導く “Share This Love” は、『Space Jungle Luv』の頃を彷彿とさせるスペイシーな浮遊感に包まれる。ジャズとアフロやファンクを融合した “In Due Time” や “Made Through Ritual” は、『African Rhythms』の頃のプランキーを再現していて、コズミックな質感のジャズ・ファンクの “Broad Street Strut” は『Make A Change』にあるようなナンバーと言えるが、不思議と古びた感じを抱かせないのはジャマイア・ブランチとジャマル・グレイのプロデュースによるものだろう。ロスコー・バーネムズがポエトリー・ローディングを披露する “Children Of The Drum” はラスト・ポエッツに通じるようなブラック・カルチャー賛歌である。

Dom Salvador, Adrian Younge & Ali Shaheed Muhammad

Jazz Is Dead 24

Jazz Is Dead

エイドリアン・ヤングとアリ・シャヒード・ムハマッドによる『Jazz Is Dead』シリーズは、伝説的なミュージシャンとのセッションをかれこれ5年ほど続けている。アジムス、マルコス・ヴァーリ、ジョアン・ドナートなどブラジルのミュージシャンとのセッションも多くおこなっていて、2024年にはジョイス、アントニオ・カルロス&ジョカフィ、カルロス・ダフェ、イルドンらとブラジル勢と共演したオムニバスを発表したが、その中のひとりであったドン・サルヴァドールとの共演作が『Jazz Is Dead 24』としてリリースされた。ドン・サルヴァドールは1960年代から活躍するピアニストで、サルヴァドール・トリオやリオ・65・トリオは1960年代半ばに沸騰したジャズ・サンバの名トリオとして伝説的に語り継がれる。1960年代後半からは時代の流れと共にロック、ファンク、ソウルなども取り入れ、アボリサオというサンバ・ファンク寄りのバンドも率いたことがある。また、アメリカに渡って活動していた時期もあり、『My Family』(1976年)というブラジリアン・フュージョンのアルバムもリリースした。

そんなドン・サルヴァドールも、現在87歳というブラジル音楽界でも最長老に属する年齢となっているが、そんな彼をレコーディングの場に連れ出したというだけでも、『Jazz Is Dead』はとても貴重な企画と言えよう。今回のアルバムは1960年代後半から1970年代前半の時期、アルバムで言えば1969年のファースト・ソロ・アルバムから、アボリサオを率いた1971年の『Som, Sangue E Raça』あたりの時期を念頭に入れた内容である。ドン・サルヴァドール自身による獣の咆哮のような奇妙なスキャット・ヴォーカルが印象的な “Os Ancestrais”、男女コーラスを交えたノヴェラ(サントラ)風の “Nao Podemos o Amar Para”、ソフト・ロックを取り入れたブラジリアン・ソウル “Minha Melanina”、アフロビートに近似したサンバ・ファンク “Eletricidade” など、ドン・サルヴァドールならではの作品集と言える。サイケデリックな風味の “Safíra” は、アマゾン流域で発生した原初的なアフロ・ブラジリアン・サウンドがジャズと結びついたできた作品で、ドン・サルヴァドールのルーツを見せるものだ。

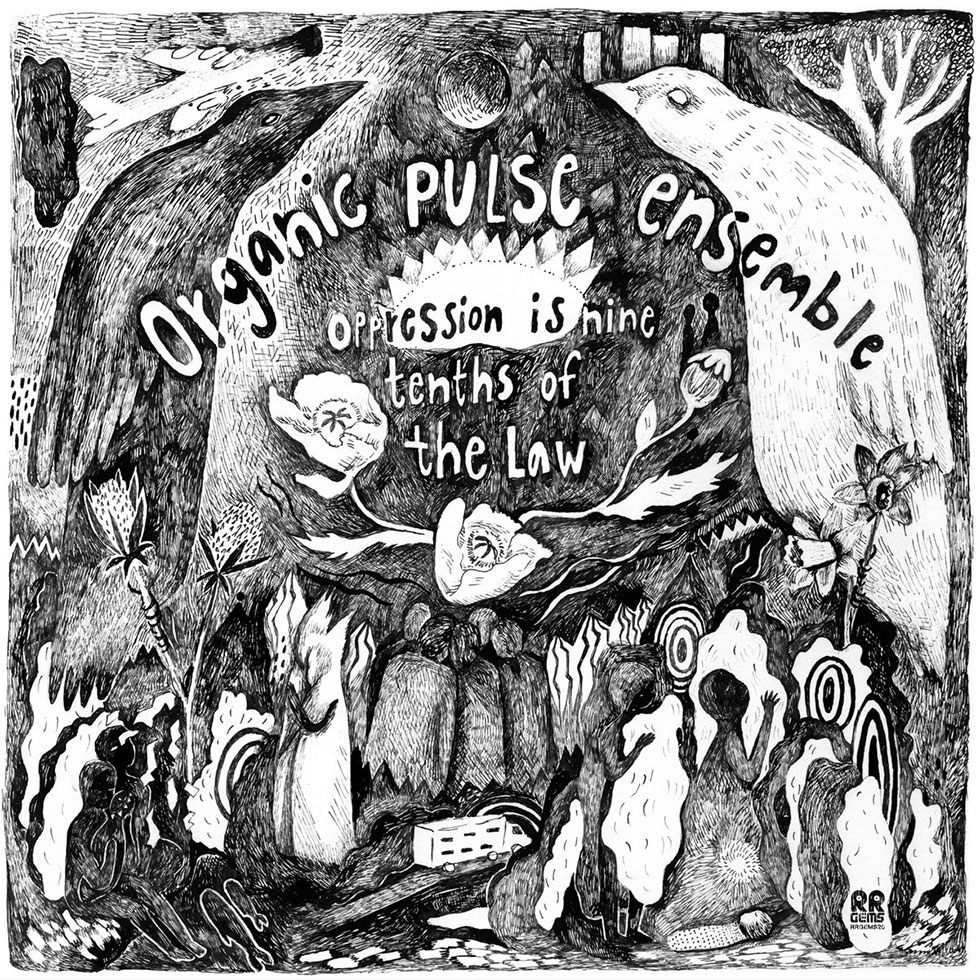

Organic Pulse Ensemble

Oppression Is Nine Tenths Of The Law

RR Gems

オーガニック・パルス・アンサンブルは、グループ名こそ冠しているものの、実際はグスタフ・ホーネイというスウェーデンのアーティストによる個人プロジェクト。グスタフ・ホーネイはサックス、フルート、トランペット、ギター、キーボード、ドラムス、ベース、パーカッションなどを操るマルチ・ミュージシャンで、それ演奏をマルチ録音することでオーガニック・パルス・アンサンブルは成り立っている。グスタフ・ホーネイはほかにもデュオヤというユニットをやっていて、そちらはジャズ・ファンク系のサウンドであるが、オーガニック・パルス・アンサンブルはモード・ジャズやスピリチュアル・ジャズ系と言えるだろう。2019年からアルバムをリリースしていて、『Oppression Is Nine Tenths Of The Law』は通算7作目となるアルバムだ。

“Oppression Is Nine Tenths Of The Law” はバンブー・フルートがフィーチャーされた、極めてプリミティヴな趣のスピリチュアル・ジャズ。スウェーデンはクール・ジャズの印象が強いが、実際にはアフリカ音楽に影響を受けたミュージシャンもいるし、民謡を取り入れた作品もいろいろ出ている。ドン・チェリーが長年住みついて活動していたところでもあり、オーガニック・パルス・アンサンブルはそんなドン・チェリーの『Organic Music Society』(1972年)に影響を受けているのだろう。“Peace As A Political Statement” という楽曲も、そんなドン・チェリーの精神性を示すタイトルだ。1960~70年代、アメリカのジャズ・ミュージシャンの中には北欧へ移住する者もいろいろおり、トニー・スコット、サブー・マルティネス、ジョージ・ラッセルなどはスウェーデンを拠点とした。中でジョージ・ラッセルはビッグ・バンドをはじめとした大編成のグループの指揮や作曲・編曲に長けていたが、オーガニック・パルス・アンサンブルにおける多種の楽器のアンサンブルや作曲技法にも目を見張る部分があり、そこにはジョージ・ラッセルの影響も見て取れる。そして、グスタフ・ホーネイはそれをひとりでやっているのが何とも凄い。

Aldorande

Trois

Favorite Recordings

アルドランドはフランスのグループで、ベーシストのヴァージル・ラファエリをリーダーに、ピアニスト/キーボーディストのフローリアン・ペリシエ、ドラマーのマチュー・エドゥアール、パーカッショニストのエルワン・ロッフェルが集まる。この中でフローリアン・ペリシエは自身のクインテットを率いて数々のアルバムを残すほか、カマラオ・オーケストラというアフロ~ラテン系のバンドや、コトネットというジャズ・ファンク・バンドでも演奏する。ヴァージル・ラファエリもカマラオ・オーケストラのメンバーで、またマシュー・エドゥアルドと共にセテンタというラテン・ファンク・バンドで演奏している。このようにフランス、主にパリのジャズ、ファンク、ラテン・シーンで活躍してきたミュージシャンが集まってアルドランデは結成された。2019年にファースト・アルバム、2021年にはセカンド・アルバムの『Deux』をリリースしているが、彼らの音楽性は1970年代のエレクトリックなジャズ・ファンクをベースに、ファンクやフュージョン、シンセ・ブギーやブロークンビーツなどのエッセンスを交えたものとなっていて、ラテンやアフロ・フレーヴァーに富むリズム・セクションも魅力だ。

そんなアルドランドの3作目のアルバム『Trois』がリリースされた。メンバーはこれまでゲスト参加してきたギタリストのローレン・ギエも加わり、5人編成となっている。フローリアン・ペリシエはフェンダー・ローズ、エレピ、ミニモーグ、アープ・シンセほか各種キーボードやシンセを用い、これまで以上に重層的な鍵盤サウンドを展開する。“Back To Mother Earth” は重厚な出だしからソリッドなビートが始まり、軽快なブギー・ファンクへと展開する。全体的にブリット・ファンクに通じるナンバーだが、途中のヴィブラフォン・ソロやフェンダー・ローズも印象的で、アジムスやロイ・エアーズなどの影響も感じさせる。“Gulf Of Mexico” はスパニッシュ調のフュージョン・ナンバーで、フローリアンのキーボードがダークでミステリアスなムードを掻き立てる中、途中からジプシー調のコーラスも加わって盛り上げる。疾走感に満ちたリズムは思わず体が動き出すようなものであるが、このあたりはダンス・ミュージックが得意な〈フェイヴァリット・レコーディングス〉の作品らしい。

Profile

小川充/Mitsuru Ogawa

小川充/Mitsuru Ogawa輸入レコード・ショップのバイヤーを経た後、ジャズとクラブ・ミュージックを中心とした音楽ライターとして雑誌のコラムやインタヴュー記事、CDのライナーノート などを執筆。著書に『JAZZ NEXT STANDARD』、同シリーズの『スピリチュアル・ジャズ』『ハード・バップ&モード』『フュージョン/クロスオーヴァー』、『クラブ・ミュージック名盤400』(以上、リットー・ミュージック社刊)がある。『ESSENTIAL BLUE – Modern Luxury』(Blue Note)、『Shapes Japan: Sun』(Tru Thoughts / Beat)、『King of JP Jazz』(Wax Poetics / King)、『Jazz Next Beat / Transition』(Ultra Vybe)などコンピの監修、USENの『I-35 CLUB JAZZ』チャンネルの選曲も手掛ける。2015年5月には1980年代から現代にいたるまでのクラブ・ジャズの軌跡を追った総カタログ、『CLUB JAZZ definitive 1984 - 2015』をele-king booksから刊行。

COLUMNS

- Columns

Introduction to P-VINE CLASSICS 50 - heykazmaの融解日記

Vol.3:≋師走≋ 今年の振り返り- WAIFUの凄さ~次回開催するパーティについて˖ˎˊ˗ - Columns

12月のジャズ- Jazz in December 2025 - Columns

2025年のFINALBY( ) - Columns

11月のジャズ- Jazz in November 2025 - Columns

Oneohtrix Point Never 『Tranquilizer』- 3回レヴュー 第二回目 - Columns

Oneohtrix Point Never 『Tranquilizer』- 3回レヴュー 第一回目 - Columns

なぜレディオヘッドはこんなにも音楽偏執狂を惹きつけるのか- Radiohead, Hail to the Thief Live Recordings 2003-2009 - テリー・ジョンスンのヘタうまダイアリー 命日日記

10月28日 川上哲治(プロ野球選手) - Columns

10月のジャズ- Jazz in October 2025 - heykazmaの融解日記

Vol.1:はろはろheyhey!happy halloween~~ッッッ ₊˚🎃♱‧₊˚. - Columns

Wang One- 中国ネット・シーンが生んだエレクトロニック・デュオ - Columns

Terry Riley- サイケ、即興、純正律——テリー・ライリー事始め - Columns

英フリー・インプロヴィゼーションの巨匠、その音との向き合い方- ──エディ・プレヴォ来日公演レポート&インタヴュー - テリー・ジョンスンのヘタうまダイアリー 命日日記

9月30日 レツゴー正司(レツゴー三匹) - Columns

9月のジャズ- Jazz in September 2025 - 日本のジャズを彩った音楽家たち

第二回:服部良一はジョージ・ガーシュウィンを目指す!? - テリー・ジョンスンのヘタうまダイアリー 命日日記

8月28日 岸部四郎 - Columns

8月のジャズ- Jazz in August 2025 - 日本のジャズを彩った音楽家たち

第一回(前編):服部良一と小西康陽の奇妙な縁

DOMMUNE

DOMMUNE