MOST READ

- interview with Keiji Haino 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第2回

- Beyoncé - Cowboy Carter | ビヨンセ

- Columns ♯5:いまブルース・スプリングスティーンを聴く

- interview with Keiji Haino 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第1回 | 「エレクトリック・ピュアランドと水谷孝」そして「ダムハウス」について

- 壊れかけのテープレコーダーズ - 楽園から遠く離れて | HALF-BROKEN TAPERECORDS

- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈

- Brian Eno, Holger Czukay & J. Peter Schwalm ──ブライアン・イーノ、ホルガー・シューカイ、J・ペーター・シュヴァルムによるコラボ音源がCD化

- interview with Mount Kimbie ロック・バンドになったマウント・キンビーが踏み出す新たな一歩

- Bingo Fury - Bats Feet For A Widow | ビンゴ・フューリー

- tofubeats ──ハウスに振り切ったEP「NOBODY」がリリース

- 三田 格

- Beyoncé - Renaissance

- Jlin - Akoma | ジェイリン

- HAINO KEIJI & THE HARDY ROCKS - きみはぼくの めの「前」にいるのか すぐ「隣」にいるのか

- 『成功したオタク』 -

- まだ名前のない、日本のポスト・クラウド・ラップの現在地 -

- KRM & KMRU ──ザ・バグことケヴィン・リチャード・マーティンとカマルの共作が登場

- Beyoncé - Lemonade

- Politics なぜブラック・ライヴズ・マターを批判するのか?

- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木

Home > Interviews > interview with Cosey Fanni Tutti - スロッビング・グリッスルを語る

わたしたちは人間のなかにある暗部、よりダークな状態について歌っていた。で、それは愛について歌うのと同じくらい重要なことなのよ。というのも、そうした暗部を抑圧すればするほど、状況はますます悪化していくわけで。

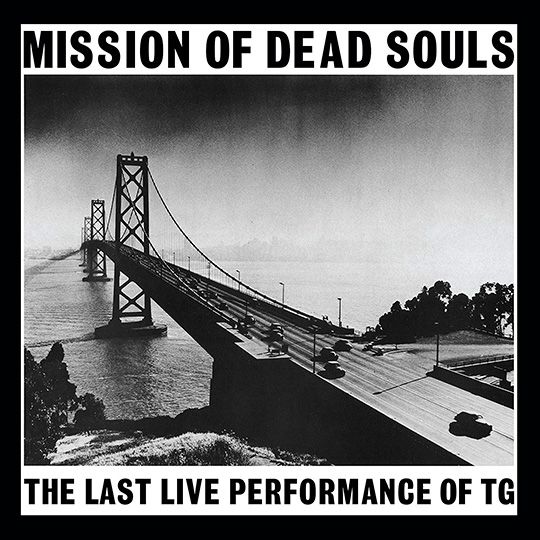

Throbbing Gristle The Second Annual Report Mute/トラフィック |

Throbbing Gristle 20 Jazz Funk Greats Mute/トラフィック |

Throbbing Gristle The Taste of TG Mute/トラフィック |

■今回は3枚のアルバムが再リリースされますが、 あなたは今年の夏前には自伝『Art Sex Music』を発表しましたし、ロンドンで個展も開催されます。あなたにとって“話すとき”であり、TGやCOUMトランスミッションズについて振り返るときでもあると、それは何を意味するのでしょうか?

コージー:んー、自分としてはそういう風に捉えていないし、いわゆるTGのレガシーを「振り返ろうとする」行為だった、とは思わない……だから、ああやって見返してみたところで、その時点でやっと過去が自分に訪れた、自分のものになったというか。過去について自分で語ることができるようになった、それだけのことじゃないかしら?

というのも、それがTGであれ、あるいはそれ以外のプロジェクトであれ、わたしたちがこれまでにやってきたことが去ってしまった、それらが自分たちにとって完全な「過去」になってしまったことは一度としてなかったし。というわけで、わたしとしては何も、過去の遺物めいた「歴史」から何かを掘り起こそうとしているわけではないし、要するにあれらは過去ではなく、常に私の身近に存在してきたものだ、と。

■なるほど。でも、「いまこそ『自分の側のストーリー』を語る時期だ」という、そういう思いはあったのではないでしょうか?

コージー:まあだから、とにかく……わたしがああして自伝を書いたのは、別に「自伝を出す頃合いはいつがいいだろう?」みたいに腰を据えて考えながら、そうやって書いたものではなかった、という。むしろあの本は、活動を続けていくなかで、ほとんどもう、おのずから浮上してきた、みたいなものだったわけだし。

というのも、わたしが音楽、あるいは自分のアート作品をつくるときというのは、それがわたしの人生を語っているから、そこに自分の人生が含まれているから、なのよね。だから、そうしたものがわたしの人生軌道の中に訪れる、入り込んでくるということだし、そうやってあの本も生じた、というわけ。ハル・シティ・オブ・カルチャー(※コージーの生まれ故郷の街ハルは2017年の英文化都市に選ばれ、1年と通じ様々なカルチャー・イヴェントをホストしている。その一環として2〜3月にかけて「COUM TRANSMISSIONS」という展示がハンバー・ストリート・ギャラリーで開催された)にしても、あのイヴェントが決まった際にあちらから何かやってくれないかと依頼が来て、そこでわたしはあの展示作品を提出することにした、と。COUM(クーム)は基本的に、ハルではじまったものだっだから。

■はい。

コージー:それで……そう、あれをやってみたところ、突如として人びとの興味が集まった、と。だから、あの展示をやって良かったと思っている。あの展示では、COUM関連の遺物/思い出の品からCOUM活動の背景にあったセオリーetcまで、あらゆるものを実際に提示することができたから。その意味では回顧っぽく思えるかもしれないけれど、自伝に関しては、もうあの展示に取り組む以前の段階から執筆を開始していたんだしね。

■なるほど。

コージー:それに、あれらの後にまた別の新たな仕事もはじまっているわけで。だから要するに、わたしは何も、ただ単に過去を引っ張り出してきてそれらをプレゼンしているだけで、アーティストとしてのわたしにいま新たに何も起きてはいない、そういう状態ではない、という。あれらの作品制作を通じて、そこからまた新たな作品が出てきているわけだから。

■なるほど。いまロンドンのCabinet Galleryで開催中のあなたの個展に行きまして、どの作品も興味深かったのですが、とくに「Harmonic COUMaction」という短編映画が良かったんですね。

コージー:なるほど。

■あれは非常にサイケデリックな映像で、あなたのつくったサウンド・インスタレーションと合わさるとクラクラしてくる感じでしたが、と同時に作品冒頭は「これは過去の回顧がテーマの作品なのかな?」と思ったんです。というのも、あなたのご両親の若い頃の写真から始まり、子供〜少女時代の写真やCOUMパフォーマンスの模様なども縫い合わされていて。

コージー:ええ。

■ところが作品の最後で、それらのレトロなイメージや風景がいまのそれと混ざり合い、現在のあなたのポートレートに収束していく。それを観ていて、ああした何もかも、様々な変容があなたのなかに流れこんでいき、そしてそれらが「あなたがいまいるポイント」、2017年現在のコージーを作り出しているんだな、と納得がいった、というか。

コージー:そう、その通りね。あの作品に使ったサウンドにしても、過去の音源と今のものから集めてきたものだし。だからとにかく、ひととおり円が一周して閉じた、みたいなものだったわね。あの自伝にしても、そういうこと。わたしがどんな風に生まれ、そしてそのわたしがいまどんな場所にいるのかを描いている、と。

だから、受け手をまずそもそものはじまりの地点まで連れていき、その時点から現在に至るまでの時間の中で起きたあらゆることを見せているわけ。で、そうよね、私はいまもまだこうしてちゃんと立っている、という。

■ちなみに、こうした長い活動を通じて、過去のあなたは多くの人間から誤解されてきた、という思いはありますか?

コージー:まったく自分でも見当がつかない。自分としては別に気に留めてもいないし。

■なるほど。いや、あなたにはある種の評判がつきまとってきたわけで、人によってはあなたを「TGの裸の女性メンバー」とだけ理解しているかもしれない。ところが、たとえばあの個展を観に行けば、あなたが長い間にわたって──と言っても、何も「考え抜いて巧妙にアートのキャリアを続けてきた」とは思いませんけども、ご自分のアートをつくり続けてきた人だ、というのがよくわかると思うんですよね。

コージー:ええ。

■で、こうしてお話を聞いていると、あなたに何がしかの「苦い思い」みたいなものがあった、とは思えないのですが──それでも人びとに長らく誤解されてきた、ここで誤解を解いておきたい、といった感覚もあったのかな? と感じたんですが。

コージー:フム……だからまあ、さっきも言ったように、わたし自身のなかにそういう思いは一切ない、ということよね。わたしは活動を続けながら作品をクリエイトしているだけであって、別に他人からの承認や賛同なんかが欲しくてクリエイトしているわけではないから。わたしは、自分を相手に作品をつくっているだけ。だから、わたしのつくる作品、音楽であれヴィジュアル作品……あるいはアートや写真であれ、それらの何もかもが「自分という人間」なのよね。というわけで、わたしは自分自身を作品としてプレゼンしている、それだけのことだ、と。

■はい。

コージー:だから、わたしは自分のアートを日用品/モノとしてだったり、あるいは壁に掛けて装飾に使える芸術としてつくっているわけではない、と。それはわたしが自分の人生を通じて体験してきたカルチャーのなかから生まれる、わたし自身の声明文なのよ。

■なるほど。でも、70年代、あるいは80年代のあなたにとっては、アートを通じてそうやってご自分を表現するのは難しかったのでは? とも思います。また個展の話に戻りますが、あそこで展示されたヌード写真作品や雑誌コラージュを観ていて、「うわぁ、彼女は文字通り、極限の形で自分自身を〝露出〟していたんだな!」と驚かされたんです。で、あの年代の自分にああいうことができただろうか? と考えてみて、「とてもじゃないけど無理、そんな勇気は自分にはない」と感じずにいられなかったんですよね。それも、あんな時代に。

コージー:あなたは、いま何歳なのかしら?

■47歳です。

コージー:ああ、なるほどね。

■それに、わたしは日本生まれですし、英米に較べて保守的な考え方の人間であることは間違いないんですけど……。

コージー:ええ、ええ、あなたがそうした思いを抱くのはなぜか、そこはわたしにもわかるわよ。だから、それは別にわたしとしても気にならないから大丈夫。ただ……とにかくこう(苦笑まじりに軽く吐息をついて)……だからまあ、自分はどうしてこういうあり方の人間になったのか? それを自分で説明するのはわたしにも無理だ、と。とにかく、自分はとても自由思考の持ち主で、スピリット面でも非常に解放されている、としか言いようがない。で、わたしはたまたま、そうしたあり方や姿勢が大いに讃えられていた時代、60年代や70年代に育った人間だ、という。

というわけで、そうよね、それはもちろん日本や、あるいはそれ以外の世界中の色んな国とは、非常に違う状況だったでしょうし。でもわたしたちはみんな、どういう形であれ、自分たちがそのなかで生きているカルチャーに対して反応していくことになるんだと思う。

■はい。

コージー:だから……ある意味では、自分はラッキーだったのかもしれないわよね? ただ、わたしは自分には勇気がある、勇敢だとか、そんな風に捉えることはまったくなくてね。とにかくこれがわたしという人間なんだし、自分のやろうと思ったことをやっていくだけ。だから、それ以外に自分の生きようはない、ということね。

■The Quietusのラジオをちょっと聴いたんですが、あなたは10代のとき、60年代にヴェルヴェット・アンダーグラウンドやジミ・ヘンドリックス、あるいはレナード・コーエンやスモール・フェイセズ(いちばん意外な選曲でした) まで好きだったことを告白しています。 若き日のChristine Newby(※コージーの本名)とはいったいどんな女性だったのでしょうか? 選曲を見ると、すごく60年代を満喫した感じにも見えるのですが。ある意味では60年代のオプティミスティックな空気を存分に吸い込んだ少女が、どこをどうするとCOUMトランスミッションズへと変容するのでしょうか?

コージー:そうは言っても、わたしが60年代当時に聴いていた音楽、たとえばいま話に出たヴェルヴェット・アンダーグラウンドやジミ・ヘンドリックスにしても、あの頃はやはりかなり「破戒者」だったわけじゃない?

■ええ。

コージー:まあ、たぶんいまの人びとがあの頃の音楽を振り返ってみたら、ああした音楽は現在の耳にはそれほど実験的なものには響かないのかもしれない。ただ、あの当時は非常に実験的に聞こえた音楽だったわけ。少なくとも、わたしの両親はああいう類いの音楽は絶対に聴かなかったでしょうし(苦笑)。

■はい、はい(笑)。

コージー:(笑)でしょう? だから、そうした音楽を聴くことで、ある意味インスパイアされるというのか、「自分でも色んな物事を探ってみよう」と思わされるわけで。そうやって、自分の知らなかった別のライフスタイルだったり、これまでとは違う自己表現の仕方を見つけようとし始める、という。で、それによって、多くの人びとの精神のドアが開いたわけよね。

■それは、ある意味現実からの逃避でもあったんでしょうか? あなたが当時いた現実の世界やライフスタイルとは別の世界を作り出すこと、それが音楽なりアート制作なりを始める大きなきっかけになった、ということでもありますか?

コージー:いいえ、わたしは別に自分のリアリティから逃げてなんかいなかったわ。そうではなく、自分の現実を祝福していたから。ただ、それが自分以外の他の人びとの現実とはかなり違っていただけ。で、わたしはその事実を喜んで受け止めたんだし、いかなる形であれ、その自分の現実を修正しよう、変えたりしようとはしなかった。というのも、そんなことをしたら自分が自分ではない感覚になってしまったでしょうし。

■そういえば、これまた個展の話に戻ってしまうのですが、一瞬脱線させてください:「Harmonic COUMaction」の映像には70年代におこなわれたCOUMのストリート・パフォーマンス写真が使われていますが、あの中に何度も出てくる、金色の長い象の鼻のようなものを付けたキャラクター(※一種、インド宗教の図像めいた見た目で、そのキャラがスーパーマーケットのカートに乗って通りを練り歩く光景がコラージュされる)、あれは何なんですか?

コージー:ああ、あれはCOUMのつくり出したキャラクターのひとつで、「Alien Brain」っていう名前(※「The World Premier of Alien Brain」パフォーマンスは1972年にハルでおこなわれた)。

■ああ、そうなんですね。

コージー:で、あのコスチューム、あれは誰が着ても構わなかった。

■(笑)。

コージー:だから、誰でもあのキャラになれたわけ(笑)。コスチュームの下にいるのが誰なのか、それはどうでもよかったし、とにかく「Alien Brain」というものがああやってあの場に「存在する」というのが大事だった、という。そう、あれはそういうキャラクターだった。

■なるほど。あれは神の創造物/イコンみたいなものなのかな? と、観ていて感じましたが。

コージー:あれは……第二次大戦時のガス・マスクを使ってつくったコスチュームだったわ。で、そこに金銅色の塗料をスプレーしたもの、という。

■じゃあ、ああいったパフォーマンスに使用した小道具は、あなたたちのお手製だったんですね?

コージー:ええ、わたしたちは……っていうか、わたしは昔はよく……あれは、どういう場所だったのかしらねぇ? 要するに、古道具屋だとか、廃品処理場/ゴミ捨て場みたいなところにしょっちゅう足を運んでは(笑)──

■(笑)。

コージー:(笑)というか、タダで何かが手に入る場所ならどこにでも行ったし、それだとか不要品バザー/がらくた市といった、開催時間の終わり頃に行くと閉店前の値下げが始まって、格安で色んなものを買える場に繰り出して。で、あの当時はさっき言ったような第二次大戦時の名残りの品だったり、ヴィクトリア朝時代の衣類や……アール・デコ時代の服だったり、とにかく色んな類いの心を惹かれるオブジェなんかをそういう場所で手に入れることができたのよね。いまのように、そうした物品が(「ヴィンテージ」「アンティーク」として)トレンディになり、高価になる前の話だけれども。

■でも、あのストリート・パフォーマンスの模様を捉えた写真を観ていてとても印象に残ったのが、パフォーマンスを見守っている通りすがりの人びとがマジで困惑していて──

コージー:ええ、そうよね。

■「いったい何だろう、これは??」と、どう受け身をとっていいかわからない表情を浮かべていたことでした。で、そのギャップを眺めていて、あのとんでもないパフォーマンスをストリートでやっていた当時のあなたたちは、どんなことを考えていたんだろう?と思わずにいられなかったんですが。

コージー:だから、あそこで興味深かったのは、わたしたしが実際にアートを街路に持ち込んだ、ということだったのよね。そうやって、わたしたちはアートや色彩を(ギャラリーや美術館のなかではなく)人びとのいるストリートに引っ張り出した、と。だから、もしも通行人たちがあのパフォーマンスに自分も参加したいと思えば、わたしたちのなかに混じることも可能だったわけ。そう、あれは要はそういうことだったのよね。だから、「自分たちのアートをいつかギャラリーに展示してもらおう」だとか、そういう思惑や大掛かりなプランがあってわたしたちはああいうパフォーマンスをやっていたわけじゃない、という。

ただ、それはどんな類いのムーヴメントにも当てはまる話でもあって、その当時ではなくて、もっとずっと後になってから評価され、その運動のあるべき場所だったり、理解される時代を見つけていくものなのよね。だから、もっと後になって、人びとがそうした過去のムーヴメントを探し当てていき、それを分析し、その上でそれに見合う場所/文脈だったり、その運動はどこにどんな影響を与えたのか? といった面が発見されていく、という。

■はい。

コージー:ただ、それでも、そうしたアクション(行動)だったり、様々な物事が起きることを可能にする触媒の役割を果たすもの、それはやっぱり、はじまりの段階では必要なわけよね。たとえばジミ・ヘンドリックスであったり、ヴェルヴェット・アンダーグラウンドのような存在が。彼らは、自分たちの生きる世界や生を探究していき、自分たちは自らをどんな風に表現したいのか? を探っていった、その意味では似たような存在だったし、それはまた、わたしたちがやっていたのと同じことでもある。で、そうするうちに他の人びとのなかにそういうことを理解してくれる者が出てくるし、彼らのような面々がまた、同じことを彼らなりの手法で受け継いでいくのよ。

■なるほど。

コージー:だから、それはスロッビング・グリッスルでも、あるいはクリス・アンド・コージーでも同じことだったわけ。わたしたちがああしてつくった音楽が他の人びとから認知/理解されて、で、それがまた、彼らの手によってまた違う場所へ、別の方向へと引っ張られていくのよね。

質問:野田努+坂本麻里子(2017年11月01日)

INTERVIEWS

- interview with Keiji Haino - 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第2回 「ロリー・ギャラガーとレッド・ツェッペリン」そして「錦糸町の実況録音」について

- interview with Mount Kimbie - ロック・バンドになったマウント・キンビーが踏み出す新たな一歩

- interview with Chip Wickham - いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 ──サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー

- interview with Yo Irie - シンガーソングライター入江陽がいま「恋愛」に注目する理由

- interview with Keiji Haino - 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第1回 「エレクトリック・ピュア・ランドと水谷孝」そして「ダムハウス」について

- exclusive JEFF MILLS ✖︎ JUN TOGAWA - 「スパイラルというものに僕は関心があるんです。地球が回っているように、太陽系も回っているし、銀河系も回っているし……」 対談:ジェフ・ミルズ ✖︎ 戸川純「THE TRIP -Enter The Black Hole- 」

- interview with Julia_Holter - 私は人間を信じているし、様々な音楽に耳を傾ける潜在能力を持っていると信じている ——ジュリア・ホルター、インタヴュー

- interview with Mahito the People - 西日本アウトサイド・ファンタジー ──初監督映画『i ai』を完成させたマヒトゥ・ザ・ピーポー、大いに語る

- interview with Tei Tei & Arow - 松島、パーティしようぜ ──TEI TEI(電気菩薩)×AROW亜浪(CCCOLECTIVE)×NordOst(松島広人)座談会

- interview with Kode9 - 〈ハイパーダブ〉20周年 ──主宰者コード9が語る、レーベルのこれまでとこれから

- interview with Zaine Griff - ユキヒロとリューイチ、そしてYMOへの敬意をこめてレコーディングした ──ザイン・グリフが紡ぐ新しい “ニュー・ロマンティックス”

- interview with Danny Brown - だから、自分としてはヘンじゃないものを作ろうとするんだけど……周りは「いやー、やっぱ妙だよ」って反応で ──〈Warp〉初のデトロイトのラッパー、ダニー・ブラウン

- interview with Meitei(Daisuke Fujita) - 奇妙な日本 ——冥丁(藤田大輔)、インタヴュー

- interview with Lucy Railton - ルーシー・レイルトンの「聴こえない音」について渡邊琢磨が訊く

- interview with Waajeed - デトロイト・ハイテック・ジャズの思い出 ──元スラム・ヴィレッジのプロデューサー、ワジード来日インタヴュー

- interview with Kazufumi Kodama - どうしようもない「悲しみ」というものが、ずっとあるんですよ ──こだま和文、『COVER曲集 ♪ともしび♪』について語る

- interview with Shinya Tsukamoto - 「戦争が終わっても、ぜんぜん戦争は終わってないと思っていた人たちがたくさんいたことがわかったんですね」 ──新作『ほかげ』をめぐる、塚本晋也インタヴュー

- interview with Gazelle Twin - UKを切り裂く、恐怖のエレクトロニカ ——ガゼル・ツイン、本邦初インタヴュー

- interview with Nubya Garcia - ヌバイア・ガルシアのジャズにはロンドンならではの芳香が漂っている ──来日インタヴュー

- interview with Evian Christ - 新世代トランスの真打ち登場 ──エヴィアン・クライスト、インタヴュー

DOMMUNE

DOMMUNE