MOST READ

- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語

- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場

- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ

- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』

- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈

- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始

- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク

- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー

- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー

- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演

- Actress - Statik | アクトレス

- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター

- 小山田米呂

- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木

- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント

- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう

- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024

- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏

- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場

- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト

Home > Interviews > interview with Cosey Fanni Tutti - スロッビング・グリッスルを語る

TGとは音楽以下であり、音楽以上でもあった。

──ドリュー・ダニエル

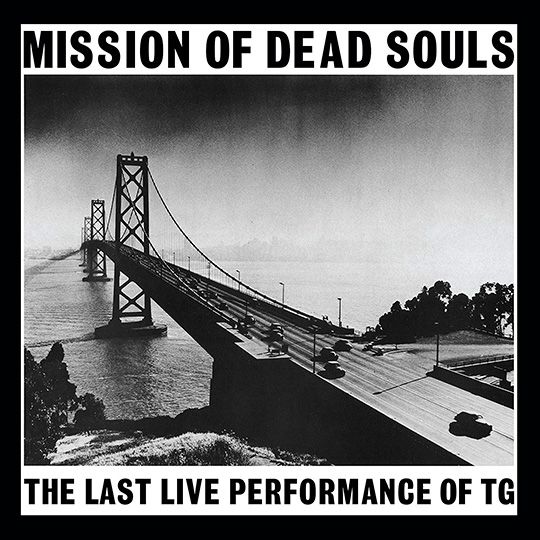

Throbbing Gristle The Second Annual Report Mute/トラフィック |

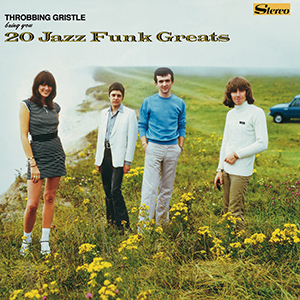

Throbbing Gristle 20 Jazz Funk Greats Mute/トラフィック |

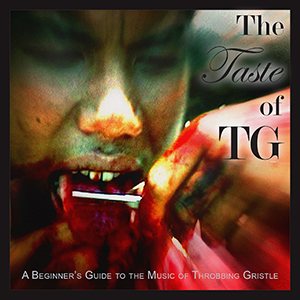

Throbbing Gristle The Taste of TG Mute/トラフィック |

彼らが、『異邦人』において母の死にさえも“感じる”ことのできないムルソーの内面に関心を寄せたかどうかはわからない。が、『ハドソン川の奇跡』で乗客を救う勇敢な機長でないことはたしかだろうし、既存の秩序に従って生きることを拒んだこともたしかだ。

サイモン・レイノルズが指摘しているように、ノイズ/インダストリアルの始祖は、60年代のサイケデリック出身者だった。若い頃のジェネシス・P・オリッジは絵に描いたようなフラワー・チルドレンだ。で、だから、それがどこをどうしてどうすると、70年代半ばには、残忍なノイズにまみれながら妊婦の腹を切り裂き赤子の頭を掴み出すような、つまりハンパなく胸くそ悪い曲をやることになるのか。ロンドンのど真ん中の美術館で、ヌード写真と使用済みのタンポンの展覧会をやることになるのか……。

マトモスのドリュー・ダニエルが言う通りかもしれない。いわく「近年では現実のほうがTGである。なにせ日本では、サラリーマンが女子高生の使用済みの下着を買っているのだから」

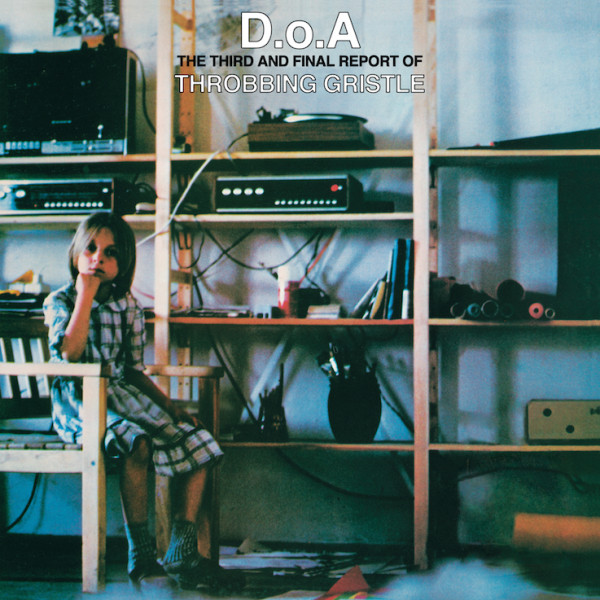

スロッビング・グリッスル(TG)とは、じつはこの社会がTG以上にTGであることを教える。TGとは倒錯であり、音楽という表現がどれほど自由であるかを実践する。かつては“文明の破壊者”とまで騒がれた彼らだが、こんにち日本のインターネットは『D.o.A.』で題材にした小児性愛をゆうに超えている。病的なのはどっちだよという話だが、TGは、当時としては、音楽性にせよ、サブジェクトにせよ、ありとあらゆるタブーを蹂躙しながら展開する、まさに自ら言うところの「ポスト・サイケデリック・トラッシュ」だった。そのゴミ箱には、アウシュビッツからフルクサス、音響兵器からオカルト、俗悪ホラーから文学、ヴェルヴェット・アンダーグラウンドからマーティン・デニーまで、ありとあらゆるものが放り込まれた。パンクと同じようにスキャンダラスでセンセーショナルなバンドだったが、TGにはパンク・ロックの“青春物語”は微塵もない。

サディスティックな彼らに、はじめは多くのリスナーが恐怖を覚えたかもしれないが、TGにはユーモアもあった。時間が経ったいまとなっては、テクノ史における重要バンドという位置づけもできるだろう。70年代半ば以降に出てきたバンドで、いち早くイタロ・ディスコを取り入れたのも、TGだった。

が、しかし、インダストリアルとか、テクノとか、前衛とか、実験とか、あるいはアートとか、型にはまらないのがTGだった。陳腐であり、崇高でもあった。そして初期のヴェルヴェッツにニコがいたように、TGにはコージー・ファニ・トゥッティがいた。まあ、静的なニコとは正反対の、かなり挑発的で、それこそ今日のネット社会が証明するように、人間の覗き見願望を暴き立てるかのような、ラディカルなパフォーマーではあったが。

この度、スロッビング・グリッスルのデビュー40周年を記念して、1977年のファースト・アルバム『セカンド・アニュアル・リポート』、サッチャー政権誕生の1979年にリリースされた『20ジャズ・ファンク・グレイツ』、そして2004年のベスト盤『The Taste of TG』の計3枚が〈ミュート〉によってリイシューされた。初期の2枚にはライヴなどのボーナス音源が付いて2CD仕様、ベスト盤にはあらたな追加収録曲もある。近年のエレクトロニック・ミュージックの潮流としてあるノイズ/インダストリアルと呼ばれる音楽がどこから来たのかを知るにはこのうえない良い機会だ。古いファンにとっても、久しぶりに聴くと新しい発見が待っているだろう。個人的には、たとえば、政治思想にはかぶれなかった彼らが、“コンヴィンシング・ピープル”のような(アンチ・サッチャー・ソングとしか思えない)ポリティカルな曲を歌っていたことは興味深いことのひとつだった。

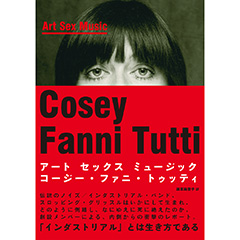

取材を引き受けてくれたコージー・ファニ・トゥッティは、今年、自伝『アート・セックス・ミュージック』を上梓した。いま現在はロンドンのギャラリーで彼女の個展が開かれてもいる。ジェネシス・P・オリッジが病に伏していることもあるのだろうが、今年はUKのメディアでずいぶんと彼女の記事を見た。ここ数年は音楽の方面でも、主にカーター・トッティとしての活動と平行しながら、ファクトリー・フロアのニック・ボイドとの共作、ガゼル・ツインのアルバムへの参加するなど、新世代との交流も目立っている。

ヌードモデル時代の話からCOUMトランスミッション時代、そしてTGからフェミニズムについても語ってくれた2万5千字。はじめに出てくる個展の話は、それを観ていない日本のファンには伝わりづらいところがあるかもしれないが(しかもそれはおそらく、このお上品な日本では、決して展示できない作品ばかりであるようだ)、削るには惜しく、しばしお付き合いいただければ、彼女の表現に対する考え方は明らかになるだろう。このロング・インタヴュー記事が、全盛期にはなかば神格化され、彼らのアイロニーにも関わらず、ちまたに多くの信者やアンチ権威の権威という矛盾を生んでいたTGを、いまあらためて理解するための助けになることを願いたい。

Cosey Fanni Tutti

わたしたち4人は、全員それぞれユーモアのセンスを備えた、そういう連中だった。全員がアイロニーを祝福していたし、人びとをまごつかせもしたかった。わたしたちは全員、マーティン・デニーに入れ込んでいた。わたしたちはTGを「インダストリアル・ミュージックの最初の形」として定めるつもりもなかった。

■ちょうど今年の5月にイアン・ブレイディ(※1965年の猟奇的なムーアズ殺人事件の犯人。5人の少年少女が暴行の末に殺害された)が他界しました。この事件を題材にした曲は、ジョニー・ロットンとシド・ヴィシャスが抜けたセックス・ピストルズ残党にもありますが、ザ・スミスの“サーファー・リトル・チルドレン”が有名です。

コージー:ええ。

■しかし、おそらくもっとも最初にそのおぞましい事件を扱った曲といえば、あなたがたによって1975年に演奏された“ヴェリー・フレンドリー”ですよね? 彼の死に何か思うところはありましたか?

コージー:……別にどうとも思わなかった、正直言って(まったく興味なし、という無表情な口調)。

■そ、そうですか(苦笑)。

コージー:ほんと、わたしにはこれといった反応は浮かばなかった。あれは過去の話、あの時期の事件だったわけで。だから……あの事件が起きて騒動になっていた頃、わたしたち自身はまだほんの子供だった、みたいな(※コージーは1952年生まれ)。だから別に……まあ、報道番組で取り上げられたりしてはいたけれども、そう、わたしたちがあの事件を曲に取り上げたのは、あのおぞましい事件が実は、本来のあるべき形で(司法、世相、メディア他で)取り組まれてこなかったじゃないか、その点に人びとの関心を向けたかったから、という。かつ、ああした事件がどれだけ簡単に起きてしまうものか、そこにも注意を喚起したかった。そうやって、人びとはもっとああいう要素に警戒すべきだろう、と言いたかったわけ。

■はい。

コージー:で……実はそれって、いままさに起きていることなわけよね? いま現在の風潮を考えると。

■ええ、たしかにそうだと思います(※いまちょうど、ハーヴェイ・ワインスタイン疑惑もイギリスでは大きく報じられていて、次々に名乗りをあげる女性たちに応援の声が集まっています。また、ここ数年はジミー•サヴィル事件はもちろん、英北部ロクデールで1960年代に起きた幼児虐待リングの捜査といった洗い直し捜査の報道が折に触れて起きています)。

コージー:そう。だから、ああいう事柄が明るみになることはとても重要なのよ。

■では、あなたご自身はああした事件、ムーアズ殺人事件やヨークシャー・リッパー事件が起きていた60〜70年代のイギリスの雰囲気に個人的に影響されたことはなかったのでしょうか?

コージー:その質問、どういう意味? 意図がよくがわからないんだけど?

■思うに、60〜70年代にイギリスで育った人のなかには(※ここで坂本が連想したのは「レッド・ライディング四部作」他で知られる作家デイヴィッド・ピースです)ああした連続殺人鬼/大量殺人事件──それはまあ、アメリカ型の銃乱射殺人ではないですが──から心理面で影響を受けた人がいるようで。たとえば当時はまだ若い女性だったあなたが「外に出かけるのが怖い」といった恐れを抱いたことはなかったのかな? と。

コージー:それはまあ、当然の話、誰もが(あの頃は)そんな風に恐れていたわよ。とくに、若い女性だったらそう。わたしたちの世代の女性は若いうちにああいう事件のことを知らされたわけだし、たしかにわたしたちみんなが恐れを抱いていた。親たちは娘/息子の動向に気を配り、帰ってくるべき時間に子供が戻ってきたかどうか? 云々に注意していた。それもあったけれど……あの事件みたいな性質のものがマスコミに取り上げられ報道されたことって、実はそれまででも初だったんじゃないか? と思っていて。だから、当時としてはあれは「新しい何か」だった、と。

■なるほど。

コージー:そうね、で……いま現在、誰もがこうした問題の数々にちゃんと取り組もうとしていると思っていて。そうやって、(隠すのではなく)問題を表沙汰にしようとしている。それは良いことだ、自分にはそう思えるわね。

■さて、あなたがCarter Tutti Voidとしてアルバムを出した頃からさらにまた勢力的に活動されている印象を抱いていたのですが、今年は、〈ミュート〉 と再ライセンスをしました。

コージー:そうね。

質問:野田努+坂本麻里子(2017年11月01日)

INTERVIEWS

- interview with xiexie - オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語

- interview with salute - ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる ──サルート、インタヴュー

- interview with bar italia - 謎めいたインディ・バンド、ついにヴェールを脱ぐ ──バー・イタリア、来日特別インタヴュー

- interview with Hiatus Kaiyote (Simon Marvin & Perrin Moss) - ネオ・ソウル・バンド、ハイエイタス・カイヨーテの新たな一面

- interview with John Cale - 新作、図書館、ヴェルヴェッツ、そしてポップとアヴァンギャルドの現在 ──ジョン・ケイル、インタヴュー

- interview with Tourist (William Phillips) - 音楽はぼくにとって現実逃避の手段 ──ツーリストが奏でる夢のようなポップ・エレクトロニカ

- interview with tofubeats - 自分のことはハウスDJだと思っている ──トーフビーツ、インタヴュー

- interview with I.JORDAN - ポスト・パンデミック時代の恍惚 ──7歳でトランスを聴いていたアイ・ジョーダンが完成させたファースト・アルバム

- interview with Anatole Muster - アコーディオンが切り拓くフュージョンの未来 ──アナトール・マスターがルイス・コールも参加したデビュー作について語る

- interview with Yui Togashi (downt) - 心地よい孤独感に満ちたdowntのオルタナティヴ・ロック・サウンド ──ギター/ヴォーカルの富樫ユイを突き動かすものとは

- interview with Keiji Haino - 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第3回 『天乃川』とエレクトロニク・ミュージック

- interview with Sofia Kourtesis - ボノボが贈る、濃厚なるエレクトロニック・ダンスの一夜〈Outlier〉 ──目玉のひとりのハウス・プロデューサー、ソフィア・コルテシス来日直前インタヴュー

- interview with Lias Saoudi(Fat White Family) - ロックンロールにもはや文化的な生命力はない。中流階級のガキが繰り広げる仮装大会だ。 ——リアス・サウディ(ファット・ホワイト・ファミリー)、インタヴュー

- interview with Shabaka - シャバカ・ハッチングス、フルートと尺八に活路を開く

- interview with Larry Heard - 社会にはつねに問題がある、だから私は音楽に美を吹き込む ——ラリー・ハード、来日直前インタヴュー

- interview with Keiji Haino - 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第2回 「ロリー・ギャラガーとレッド・ツェッペリン」そして「錦糸町の実況録音」について

- interview with Mount Kimbie - ロック・バンドになったマウント・キンビーが踏み出す新たな一歩

- interview with Chip Wickham - いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 ──サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー

- interview with Yo Irie - シンガーソングライター入江陽がいま「恋愛」に注目する理由

- interview with Keiji Haino - 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第1回 「エレクトリック・ピュア・ランドと水谷孝」そして「ダムハウス」について

DOMMUNE

DOMMUNE