MOST READ

- R.I.P. Steve Albini 追悼:スティーヴ・アルビニ

- seekersinternational & juwanstockton - KINTSUGI SOUL STEPPERS | シーカーズインターナショナル&ジュワンストックトン

- Claire Rousay - Sentiment | クレア・ラウジー

- interview with Keiji Haino 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第3回

- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト

- interview with Yui Togashi (downt) 心地よい孤独感に満ちたdowntのオルタナティヴ・ロック・サウンド | 富樫ユイを突き動かすものとは

- interview with Anatole Muster アコーディオンが切り拓くフュージョンの未来 | アナトール・マスターがルイス・コールも参加したデビュー作について語る

- Overmono ──オーヴァーモノによる単独来日公演、東京と大阪で開催

- great area - light decline | グレート・エリア

- 角銅真実 - Contact

- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ

- R.I.P. 近藤等則 月に吠えたラッパ極道 ──トランペッター近藤等則の格闘半世紀

- Mars89 ──自身のレーベル〈Nocturnal Technology〉を始動、最初のリリースはSeekersInternationalとのコラボ作

- Loraine James / Whatever The Weather ──ロレイン・ジェイムズの再来日が決定、東京2公演をausと蓮沼執太がサポート

- HYPERDUB EPISODE 1 - featuring KODE9 | KING MIDAS SOUND | DVA | HYPE WILLIAMS(Dean Blunt and Inga Copeland) | EntryTitle

- 『ファルコン・レイク』 -

- interview with Keiji Haino 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第2回

- interview with Mitsuru Tabata アウトサイダーの履歴書――田畑満

- Nick Edwards - Plekzationz / Seekersinternational - The Call From Below | ニック・エドワーズ、エコープレックス、シーカーズインターナショナル

- interview with Keiji Haino 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第1回 | 「エレクトリック・ピュアランドと水谷孝」そして「ダムハウス」について

Home > Interviews > interview with Mount Kimbie - ロック・バンドになったマウント・キンビーが踏み出す新たな一歩

interview with Mount Kimbie

ロック・バンドになったマウント・キンビーが踏み出す新たな一歩

ここのところデトロイト全般、デトロイト・テクノのサウンドからものすごく影響を受けてきてね。だからローランド606、そしてタンズバーというドイツ産ドラム・マシンをとても重視してきた。(カンポス)

通訳:すみません、脱線しますが、ひとつ訊いていいですか? ドムのいま着ているスウェットは、もしかしてバウハウス?〔訳注:ドムの着ていた薄いグレーのスウェットにバウハウスのエンブレムっぽいグラフィックがプリントされていた。同校のエンブレムはオスカー・シュレンマーのデザインで、バンドのバウハウスもジャケットほかに利用〕

DM:えっ? あー、そうかも?

通訳:バンドのほうのバウハウスのマーチャンかな? と、つい好奇心がそそられまして。

DM:これ、アメリカのリサイクル・ショップで買っただけなんだ(笑)。だから……

通訳:(笑)じゃあ、関係ないですね。失礼しました。

DM:いやいや、たぶんそんなところなんじゃない? でも、たんにイメージが気に入って買っただけだし(苦笑)、べつに深い意味はないよ!

KC:(笑)

■シンプルなドラム・マシンも印象的です。資料によると1980年代のドラム・マシンのみを使用したそうですが、そのこだわりの理由を教えてください。

KC:そうだなぁ、ぼくはつねに……以前と比較するとして、ここ数年でなにが起こったかと言えば、とにかくここのところデトロイト全般、デトロイト・テクノのサウンドからものすごく影響を受けてきてね。だからローランド606、そしてタンズバー〔MFB Tanzbär〕というドイツ産ドラム・マシンをとても重視してきた。どちらも非常にシンセティックな響きというか、「ドラム・キットの再現」を追求してはいない。で、それと同じ時期に、ぼくはアレックス・キャメロンのレコード〔『Oxy Music』(2022)〕のミキシングも手がけたんだ。そうして彼の作品に少し関わったわけだけど、彼はすべてのデモをリンドラムで、ぼくたちも今作で使ったドラム・マシンを使ってつくっていた。だから、しばらく前になるけど、彼がこっちに滞在していた間、スタジオにリンドラムがあったわけ。で。あれは本当に優れたマシンでね。というのも、リンドラムでは素晴らしいサンプル音源が録れるし、なんというか、そのままの響きが出せるっていう。でも、あのマシンのプログラミング機能はとても制約が多くてやれることに限界があるし、プログラムするのにやや手を焼かされるんだけど、そのぶん、あのでかいリンドラムを使ってグルーヴを出せると、かなり満足感がある。あれはほんと、80年代の古典だね。で、ありものをしっかり活用することをこちらに強いるマシンというか、あれを使ってこちらに歌をつくらせるところがあって。あのドラム・マシンから音が出てくるところには、なにかしらマジカルなところがある。で、ぼくたちも要は一台欲しかったんだけど、あれはいまやとても高額でね。このアルバム用にレンタルして、かなり長い間借りていたから、いっそのこと購入してもたぶんおなじだったかもしれないけど……だからあれはほとんどもう、非常に貴重な骨董品に近いってこと。それでも人びとがあの機材を愛しているのは、あのマシンから直接出てくるサウンド、あれにはほかとはちがうなにかがあるからじゃないかと思う。で、80年代当時は、あれはナチュラルなドラム・キットの再現を目指していたんだろうね──そうは言っても、ぜんぜん自然じゃないんだけど。

通訳:(笑)

KC:(笑)フラットすぎるし、だれかがドラムを叩いているようには聞こえない。でもそこに、その人工性に、興味深いところがあると思う。で、自分が今回はかなり大胆な、色をざっくりブロック分けした、フラットなサウンドのレコードをつくろうという選択をしたところで、あのマシンがフィットしたっていう。

彼(キング・クルール)もぼくたちと同様、南ロンドンにある、ステレオラブのドラマーのアンディ・ラムジーのスタジオを使うんだ。だからほんと、アーチーとはスタジオ時間の取り合いになったっていうか(苦笑)(メイカー)

■おなじみのキング・クルールことアーチー・マーシャルが今回も2曲で参加しています。おそらくおふたりと世代は異なるかと思いますが、彼の音楽家としての最大の魅力はどこにあると思いますか?

KC:彼とぼくたちは、ある意味音楽界で一緒に育ってきたというか。ほんと、彼のことを「自分たちよりかなり歳下」ってふうには見ていないんだ、じっさいはそうなんだけど。キャリアという意味では同い年というのかな、だいたいおなじころに浮上していったわけで。だから当然のごとく、どちらも互いがなにをやっているかに興味を抱きがちだし……要は友情関係、そして好奇心に由来しているんだけど。で、ぼくたちがレコードをつくろうと思うと、なんというか、一定期間をブロックで確保し、ぼくとドムとバンドの面々と一緒に、集中してスタジオ作業に取り組む傾向があってね。それをやっているあいだに毎回、アーチーはスタジオに顔を出してぼくたちがなにをやっているかチェックしにくる。べつに飛び入り参加するわけじゃなく、ただこちらの作業に耳を傾け、スタジオでぶらぶらしているだけ、というのもしばしばだね。一方で、彼にアイディアが浮かんだり、あるいはぼくたちが作業中になにか思いついて彼に素材を送り、一緒にレコーディングするためにスタジオに来てもらうこともある。彼とやっていてぼくたちがエンジョイするのは、彼の非常に直観的なところだろうね。というのもぼくたちが出てきた音楽の世界――ぼくたちが初期にやっていた、アーチーと初めて出会ったころにつくっていたタイプの音楽は熟慮されたものだったし、非常に慎重に考え抜いてやっていたと思う。ところがアーチーがスタジオに来たとき、彼は自然に生じる即興性と本能的な資質を持ち込んでくれたし、おかげでぼくたちのやっていたこともぐっと向上した。おそらく、ぼくたちを前進させてくれたんだろうね。で、そこはいまだに変わっていないと思う。彼はいまも自分自身のアイディアをかなり信頼しているし、レコーディング・プロセスにあの、一種衝動的なエネルギーをもたらしてくれる。

DM:ぼくたちの世界も狭いしね。彼もぼくたちと同様、南ロンドンにある、ステレオラブのドラマーのアンディ・ラムジーのスタジオ〔Press Play Studios〕を使うんだ。だからほんと、アーチーとはスタジオ時間の取り合いになったっていうか(苦笑)

KC:(笑)そうそう!

通訳:(笑)

DM:ぼくたちが1週間使っていて、その次の週にアーチーが入る予定になっていると、こっちは「ダメ! それは無理だって彼に伝えてくれ。ぼくたちが使うんだから!」と(笑)。ある意味ディリップが両陣営の橋渡し、媒介役をやってくれたっていう。

KC:(笑)

DM:だからあのスタジオで作業していたあいだ、彼とはとても近接している感じがした。ぼくたちみんな、あのスタジオ、〈プレス・プレイ〉内で、お互い得るものがあった。あの空間で、みんな気持ちよく過ごせる。

■リリックにかんしては、バレンシー=ベアーンとキング・クルールに一任したのでしょうか? それともあなたたちが書いたのですか?

DM:いや、“Yucca Tree” の歌詞はアンドレアが書いた。アーチー参加曲にかんしては、彼が自分で担当した。で、ヴォーカル部のすべてにかんして、ぼくとカイとアンドレアの3人でハーモニーなどなどをどうするか見極めていって。そうだな……だからこう、その場の流れで進んでいく、みたいなものだった。

通訳:では、とくに全体的な歌詞のコンセプト、アルバムを通してのスレッドみたいなものはなかった、ということでしょうか?

KC:ドムの書いたリリックが、アルバムを流れていくイメージの主要な焦点だったね。大半はドムの歌詞だけれど、もちろんリード・ヴォーカルをほかのひとに担当してもらう場合、たとえばアーチーが歌った曲や “Yucca Tree” でアンドレアがやったように、それらの作詞はいわば彼らのものになる。だからそれらすべてが作品にフィットする、なんらかの形でリンクしてくれることを願うわけだね。もっとも、だれもが互いからインスピレーションを受けている、といった面はあるにせよ。そうだな、レコードをとおして流れるメインとなるイメージ、それはドムの書いた歌詞だろうね。

DM:でもじっさい、アーチーについて考えると、ぼくは彼にとてもインスパイアされた。彼が歌詞で「絵」を描くやり方とか、さまざまなものごとを一種幻想的な手法で語るところ……それになんというか、彼は非常に陳腐でありきたりになりかねないようなものごとをとりあげ、それをひねり、歪めることで、かなりコミカルに、あるいは美しい、ときにダークなものにしてしまう。その「現実にちょっとひねりを加える」というのは、これまでもずっと、自分が執筆行為全般にかんして好きなところだ。ひとつのイメージ、あるいは場面やパーソナルな物体に集中し、そのシチュエーションの表層の下にしっかりもぐり込もうとする、という。そのうえで、それを耳で聴いても文字で読んでも出来のいいものにするわけ。

■『The Sunset Violent』というタイトルにはどのような意味がこめられているのでしょう? 美しいものと目をそむけたくなるもの、正反対のものの組み合わせですよね。

KC:ぼくたちがアルバムをまとめてきたやり方、それはつねに──まず音楽がつくられる環境をクリエイトし、そして音楽が完成したところで、そのストーリーを具体化しようとする、というものなんだ。最初に強力なコンセプトを据えて、それに向けて音楽を書いていくのではなくてね。ぼくたちからすれば、作業を進めていくうちに浮上してくるものがなにかを見守る方が、もっとエキサイティングだしポテンシャルを感じる。で、音楽的には「大まかにこんな感じで」という前提はあったにせよ、実際、作品になんらかの形を与えることができたのは最後でだったんだ、「ああ、これらの楽曲からなんとなくテーマが姿を現してきたな」と。そこにかんしては、制作過程の最終段階になるまで考えなかった。ぼくはとにかく、ドムが歌詞で書いていたものにはとても興味深いイメージがたくさんあると思ったし、それらを読んでいき、心に残ったものをいくつか選んで書き留めていった。そんななかのひとつ、「the sunset violent」は “Dumb Guitar” に登場するフレーズなんだけど、ぼくたちは本能的に、「これはこの作品を提示するのにいいぞ」とひらめいたというか。そんなわけで、ぼくたちにとってはとくに「これ」というひとつの意味をもつフレーズではないんだけど、と同時に、このどこか対立的で相反するタイトルが、このアルバムの部分的なテーマであり、かつバンドとしてのぼくたちのテーマの一部だ、というのは事実だよ。まあ、いろいろな見方をしてもらっていいんだけど。

いまの若い世代の連中は概してもっとこう、違反/反逆型とされるタイプのエレクトロニック・ミュージックに入れ込んでる気がする。(カンポス)

■2022年12月の来日公演はカイ・カンポスさんおひとりでしたが、「City Planning」との連続性を感じさせるテクノのDJセットだったように記憶しています。ロンドンのアンダーグラウンドなダンス・ミュージックのシーンでも、やはりいまだテクノは根強いですか?

KC:ん〜、まあなんというか、テクノはつねに──っていうか正直、商業面で言えば、これまででもっとも成功してるんじゃない? とはいえぼくなら、テクノが主要な勢力だとは言わないな……ロンドンのシーンを、ちょっとこう、「おっさんのジャンル」として見ているところがあるっていうか? つまり、いまの若い世代の連中は概してもっとこう、違反/反逆型とされるタイプのエレクトロニック・ミュージックに入れ込んでる気がするし。もちろん、これは一般論だけどね。テクノが好きなひとたちだってまだたくさんいるし、ぼく自身の好みはかなりクラシックなんだと思う。だから、とても若いオーディエンスが大半を占める、そういうギグでプレイするとたまに軋轢が生じることもあって。いまいちばんイケてるテイストだの、トレンドだのに、ぼくのプレイは必ずしもフィットしないから。それに、ひとくちに「テクノ」と言ってもひとそれぞれで、その解釈はかなり違うわけだし。

通訳:ですよね。

KC:でも、現状で盛んにプッシュされている類いのエレクトロニック・ミュージックに較べると、テクノを耳にする機会はそれほど多くないんじゃないかな。

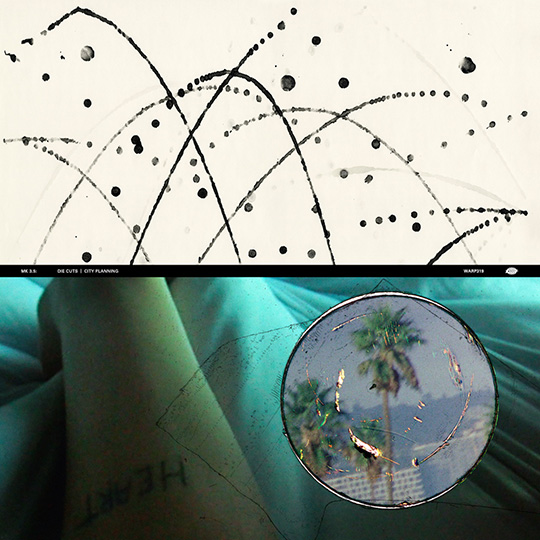

■『MK 3.5』はおふたりのソロ作のカップリングでした。今回の新作は、『Love What Survives』とは連続性がありますが、『MK 3.5』の2枚の盤とはまったく異なります。おふたりがそれぞれ好きな音楽は「マウント・キンビー」というバンドには反映しないというスタンスなのでしょうか?

DM:だからまあ、前作『MK 3.5』はおもに、当時自分たちのいた状況から生まれたものだったんだよ。

通訳:なるほど。

DM:つまり、なにもぼくたちのなかに「これらのレコードをどうしてもつくりたい!」っていう、燃える欲望(苦笑)がたぎっていたわけではない、と。

通訳:(笑)はい。

DM:それより、たんにもっとこう……目的意識があるのはいいことだ、みたいなノリだったし(笑)、その側面を個々に追求するのにいいタイミングだな、と。ぼくはプロダクション仕事をたくさんやっていたし、カイはDJ業で忙しく、エレクトロニックな面にもっと興味を抱くようになっていた。とにかく、当時あれらのレコードはある意味、ほとんど趣味に近いものに思えた、みたいな(笑)? で、あれらの事柄を集めて記録するのは大事だと思うし、ぼくからすればあの過程で最高だったことのひとつは、タイロン&フランクのルボン兄弟と、ヴィジュアル面で再び恊働できたことだった。それであの作品のぼくのサイドのレコードに素晴らしい映像がつくことになったし、またフランク経由で、カイの作品向けにみごとなスカルプチャーも生まれた。そうやって、またべつのアートをインスパイアすることができたのは最高だった。だから、あれはほんと、状況の産物だったけれども、じっさいとてもクールな結果になったというか? というのも、さっき話したように、離ればなれの時期ができ、あれらのまったく異なる作品に取り組むことになったし、それを「バンドとしてのマウント・キンビー」でやりたくなかったんだ。ただ、それによってぼくたちも再活性化してこの制作プロセスに入っていけたし、そこで「おおっ、今回はギターを使って音楽をつくることになったか!」ということになり、アンドレアもマークも参加して……そのコントラストをもてるのは抜群だった。あれらのプロジェクトをまとめるのにはかなり時間がかかったし、本当にひょっこり転がり込んできた幸運だった。しかもうまくいった、というね。

■2013年の『Cold Spring Fault Less Youth』でバンド・サウンドをとりいれ、2017年の『Love What Survives』ではそれをさらに大きく解放し、独自のポスト・パンクとクラウトロックを響かせました。その後、2018~19年ごろからUKでポスト・パンクやクラウトロックを独自に咀嚼したブラック・ミディやスクイッドのような若いインディ・バンドが擡頭してきたことを考えると、あなたたちの試みは先駆的だったのではないかと思うのですが、ご自身ではどう思いますか?

KC:(照れ笑い)んー、まあ、それでぼくたちがオアシスみたいな「シーンの顔」的存在になれたらいいだろうけどね!

通訳:(笑)

DM:(笑)

KC:(笑)。でも、ぼくにもわからないなぁ……ほんと、べつに……いやだから、影響を与えるうんぬんの話って、たまたまいいタイミングで適切な場所にいた、ということだし、運が大きくものを言うわけで。と同時に、ぼくたちはたしかに若いアクト──いや、彼らももう「若く」はないだろうけど──に影響を与えたと思うけど、それは自分たちがそれだけ長く活動を続けてきたということであって。いまの時代で考えればかなり長いキャリアを積んできたし、そうすればやっぱり、「あなたたちから影響を受けました」と声をかけられるようになるもので。だから……自分にもよくわからない。その質問はたぶん、将来だれかさんが書いてくれるであろう、ぼくたちの「大々的回顧記事」向けのものじゃないかな?

DM:(爆笑)

■近年のロンドンまたはUKの若手バンドで、お気に入りはいますか?

KC:うん、スティル・ハウス・プランツは2回くらいライヴを観たことがある。若くエキサイティングなバンドで、たぶん彼らも、ぼくのギターへの興味を再燃させてくれた一組だろうね。最近作品を出しているかどうかわからないけど、今作に着手する前の時期に、彼らの音楽はよく聴いた。

DM:イギリスではないけど、アメリカのアトランタ発のスウォード・トゥー〔Sword II〕ってバンドがいる。彼らは最高。ぼくは活動をフォローしているし、そういえば少し前にレコードを出したばかりで、あれは素晴らしい。あと、LAを発つ3週間前にズールー〔ZULU〕って名前のハードコア・パンク・バンドを観たんだけど、あれはほんと、自分が観たなかでもっともクレイジーなショウ、ってくらいスゴかった(笑)! うん、ぼくの最近のお気に入りと言ったらその2組だね。

■ダブステップやテクノなどのいわゆるエレクトロニック・ミュージックにはなくて、ロックがもつ、とりわけバンド・サウンドがもつ魅力とはなんだと思いますか?

KC:やっぱり、人びとだよね。コラボレーションと、ソロ作品をやるときのちがいはじつに大きいし……音楽づくりに取り組む最大の喜びのひとつって、「そこからなにが出てくるか?」にまつわるサプライズの感覚だと思う。それがあると、自分は本当に、活気のあるフレッシュなことをやっているな、という気持ちになる。だからある程度までは、創作プロセスに人間をもっと加えれば、そのぶん驚きも増す。たとえばマークとアンドレアが加入してくれたときのように。で、ぼくたちがソロのレコードをつくり、そして今作に至った流れを考えると、場合によっては「あの2枚のレコードが、両者がそれぞれマウント・キンビーに持ち込むものを象徴している」と捉えるひともいると思う。でも、じっさいはまったくそうじゃないんだ。というのも、ふたりの人間が同じ空間に入り、一緒に音楽を書くのって──なにも、ぼくのやることの50パーセントとドムの側の50パーセント、そのふたつを単純にバシン! とくっつけあわせる、ということではないから。

DM:(笑)

KC:コラボする側面なしには生まれえない、そういうスペースとものごとをつくり出しているんだよ。だから、生演奏の、アコースティックな楽器を使った音楽ではそれはしょっちゅう起きるし、もちろんその対極として、シークエンス/スタジオ作業がベースの音楽もあって……でも、そこにはまた独自のよさがあるし、バンドではそれを再現しえない。エレクトロニック・アクトがそれをやろうとすると、しばしば、そのエレクトロニック/シークエンス面のもつよさを失う結果になるよね。というわけでぼくたちとしては、シークエンスされた音楽をもっとライヴっぽい響きに仕立てようとするのではなく、逆の方向をもっと掘り下げていったというか。ひとりでつくるエレクトロニック・ミュージックにも、それにふさわしい時と場所はあるんだよ。ただ、それ以上にエキサイティングに思えたのは、自然に発生する驚き、そして真の意味でのコラボをやり、そのサプライズが起きる新たな場をクリエイトすることだった、ということじゃないかな。スタジオであれ、ライヴの場であれ。

■4月からヨーロッパとUSでのツアーがはじまりますが、今後のご予定をお聞かせください。

KC:ああ、夏にはおもにヨーロッパのフェスをいくつかまわる予定だよ。で、自分たちが本当に望んでいるのは、夏のフェス・シーズンが終わったら、それ以外の世界各地にも出ていけたらいいな、と。いろいろな交渉が進んでいるところだけど、ぼくたちはしばらくツアーをやっていなかったし、作品が出るのもひさびさだから……

通訳:(笑)「ぼくたち、まだちゃんと活動してますよ!」とアピールする、というか。

KC:(笑)そうそう! まあ、日本は間違いないけど、アジア各地にも、今年の終わりまでには行けたらいいね。それが希望。

通訳:そうなるといいですね。ちなみに音源という意味ではいかがですか? べつの類いのプロジェクト、たとえばサントラなどなどに取り組んでいる、なんてことはありますか?

DM:今回でやったようなソングライティングをこのままもっと続けていきたい、その欲求はとても大きいね。いや、ぼくたちはいつもなら、レコードをひとつ仕上げると「オーケイ、ひとつ深呼吸。作品はできあがったし、あとはライヴに集中」というノリなんだけど、今回は本当にエネルギーがあり余っているというか、このレコードのつくり方にたいする昂奮がバンドのなかにまだたくさん残ってる、みたいな? だから、ぼくはこのやり方は続けていくべきだと思うし、もっともっと音源を発表したい。だから願わくは今年の終わり、もしくは来年の頭までに、なにか新しい音楽を発表できたら最高だろうな。とにかく、このエネルギーを維持していくよ。

通訳:了解です。新音源の登場を楽しみにしますね。というわけで、質問は以上です。今日はお時間いただき、本当にありがとうございました。

DM & KC:ありがとう。バーイ!

質問・序文:小林拓音(2024年4月04日)

| 12 |

Profile

小林拓音/Takune Kobayashiele-king編集部。携わった本に『奇妙なものとぞっとするもの』『イーノ入門』『ブラック・パワーに捧ぐ』『コロナが変えた世界』『Warp 30』『フライング・ロータスとLAビートの革命』など。編集した本に『インディ・ゲーム名作選』『ライトノベル・クロニクル2010-2021』『わたしたちを救う経済学』『ゲーム音楽ディスクガイド』『文明の恐怖に直面したら読む本』『初音ミク10周年』など。

INTERVIEWS

- interview with I.JORDAN - ポスト・パンデミック時代の恍惚 ──7歳でトランスを聴いていたアイ・ジョーダンが完成させたファースト・アルバム

- interview with Anatole Muster - アコーディオンが切り拓くフュージョンの未来 ──アナトール・マスターがルイス・コールも参加したデビュー作について語る

- interview with Yui Togashi (downt) - 心地よい孤独感に満ちたdowntのオルタナティヴ・ロック・サウンド ──ギター/ヴォーカルの富樫ユイを突き動かすものとは

- interview with Keiji Haino - 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第3回 『天乃川』とエレクトロニク・ミュージック

- interview with Sofia Kourtesis - ボノボが贈る、濃厚なるエレクトロニック・ダンスの一夜〈Outlier〉 ──目玉のひとりのハウス・プロデューサー、ソフィア・コルテシス来日直前インタヴュー

- interview with Lias Saoudi(Fat White Family) - ロックンロールにもはや文化的な生命力はない。中流階級のガキが繰り広げる仮装大会だ。 ——リアス・サウディ(ファット・ホワイト・ファミリー)、インタヴュー

- interview with Shabaka - シャバカ・ハッチングス、フルートと尺八に活路を開く

- interview with Larry Heard - 社会にはつねに問題がある、だから私は音楽に美を吹き込む ——ラリー・ハード、来日直前インタヴュー

- interview with Keiji Haino - 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第2回 「ロリー・ギャラガーとレッド・ツェッペリン」そして「錦糸町の実況録音」について

- interview with Mount Kimbie - ロック・バンドになったマウント・キンビーが踏み出す新たな一歩

- interview with Chip Wickham - いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 ──サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー

- interview with Yo Irie - シンガーソングライター入江陽がいま「恋愛」に注目する理由

- interview with Keiji Haino - 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第1回 「エレクトリック・ピュア・ランドと水谷孝」そして「ダムハウス」について

- exclusive JEFF MILLS ✖︎ JUN TOGAWA - 「スパイラルというものに僕は関心があるんです。地球が回っているように、太陽系も回っているし、銀河系も回っているし……」 対談:ジェフ・ミルズ ✖︎ 戸川純「THE TRIP -Enter The Black Hole- 」

- interview with Julia_Holter - 私は人間を信じているし、様々な音楽に耳を傾ける潜在能力を持っていると信じている ——ジュリア・ホルター、インタヴュー

- interview with Mahito the People - 西日本アウトサイド・ファンタジー ──初監督映画『i ai』を完成させたマヒトゥ・ザ・ピーポー、大いに語る

- interview with Tei Tei & Arow - 松島、パーティしようぜ ──TEI TEI(電気菩薩)×AROW亜浪(CCCOLECTIVE)×NordOst(松島広人)座談会

- interview with Kode9 - 〈ハイパーダブ〉20周年 ──主宰者コード9が語る、レーベルのこれまでとこれから

- interview with Zaine Griff - ユキヒロとリューイチ、そしてYMOへの敬意をこめてレコーディングした ──ザイン・グリフが紡ぐ新しい “ニュー・ロマンティックス”

- interview with Danny Brown - だから、自分としてはヘンじゃないものを作ろうとするんだけど……周りは「いやー、やっぱ妙だよ」って反応で ──〈Warp〉初のデトロイトのラッパー、ダニー・ブラウン

DOMMUNE

DOMMUNE