MOST READ

- interview with Larry Heard 社会にはつねに問題がある、だから私は音楽に美を吹き込む | ラリー・ハード、来日直前インタヴュー

- Columns ♯5:いまブルース・スプリングスティーンを聴く

- The Jesus And Mary Chain - Glasgow Eyes | ジーザス・アンド・メリー・チェイン

- interview with Shabaka シャバカ・ハッチングス、フルートと尺八に活路を開く

- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈

- claire rousay ──近年のアンビエントにおける注目株のひとり、クレア・ラウジーの新作は〈スリル・ジョッキー〉から

- interview with Keiji Haino 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第2回

- Beyoncé - Cowboy Carter | ビヨンセ

- 壊れかけのテープレコーダーズ - 楽園から遠く離れて | HALF-BROKEN TAPERECORDS

- Larry Heard ——シカゴ・ディープ・ハウスの伝説、ラリー・ハード13年ぶりに来日

- Free Soul ──コンピ・シリーズ30周年を記念し30種類のTシャツが発売

- Jlin - Akoma | ジェイリン

- Jeff Mills ——ジェフ・ミルズと戸川純が共演、コズミック・オペラ『THE TRIP』公演決定

- Bingo Fury - Bats Feet For A Widow | ビンゴ・フューリー

- まだ名前のない、日本のポスト・クラウド・ラップの現在地 -

- tofubeats ──ハウスに振り切ったEP「NOBODY」がリリース

- Jeff Mills × Jun Togawa ──ジェフ・ミルズと戸川純によるコラボ曲がリリース

- R.I.P. Amp Fiddler 追悼:アンプ・フィドラー

- interview with Keiji Haino 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第1回 | 「エレクトリック・ピュアランドと水谷孝」そして「ダムハウス」について

- Rafael Toral - Spectral Evolution | ラファエル・トラル

Home > Interviews > interview with DJ Nobu, Shhhhh, Moodman - 2013年ミックスCDの旅

interview with Shhhhh

音のうしろのフォークロア──Shhhhh、インタヴュー

取材:松村正人 Shhhhh Crustal Movement Volume 02 - EL FOLCLORE PARADOX tearbridge |

"Crustal Movement"シリーズは花も実もあるDJの仕業だけあって、音楽にどこかに運ばれていく感じを、ひさしぶりに味わったすばらしいミックスばかりだったが、なかでもShhhhhの『エル・フォルクローレ・パラドックス』はワールド・ミュージックという確たる言葉はあっても、それが具体的に何を指しているのかわかりかねる音楽をあつかいながら、既知の体系知に寄りかからないShhhhhのものとしかいえない「ワールド」を築いている。リズム、和声、装飾があり、トラッドとダンス・ミュージックからなるこの世界地図を、Shhhhhは上から目線ののっぺりした俯瞰図ではなく、あくまで彼の視野にうつる水平の風景として描き、国境線の画す音楽の分布ではなく、等高線のつながりがほのめかすつながりを聴く。ゆえにそこから、〈Sublime Frequencies〉から〈Honeset Jon's〉まで、クワイトと東欧のポリフォニック・コーラスとが、あるいはボアダムスと(ホワイトハウスのウィリアム・ベネットの別名義である)カット・ハンズが犇めきあうロールシャッハ・テストで反転したような世界地図がうかびあがる。ラテン・アメリカでは「民族音楽」のほかに「伝承」全般を意味する"Folclore(フォルクローレ)"とは、1978年生まれのDJにしてワールドミュージックのディストリビューターにとって、では具体的に何を指すのか。「フリー(クド)・フォーク」と呼ぶべきミックスCDをリリースしたShhhhhに話を訊いた。

緯度ではなくて標高差。海抜が低くなる海のそばの地域では声のソロが多くなるとか、つきつめると傾向があるんじゃないかという、完全に妄想なんですけど、そういうことを考えているうちにイメージが広がって曲がつながって世界が変わっていく感じがありました。

■トラベル感がありながらもちっとも長さを感じさせないミックスだと思いました。

Shhhhh:最初はもうちょっとワールドミュージックっぽくて、ヨーロッパのフォークみたいな曲が多かったんですけど。

■トラッドということですか?

Shhhhh:そうですね。トラッドで四つ打ちっぽい曲。途中ちょっと入っているじゃないですか? そういった曲を含めたおもしろいセットが最初できたので、それをパッケージングしてみようかと思ったんですが、権利がとれなくて流れが変わっていくにつれて、シャックルトンやボアダムスを入れることでふだん自分がやっていることに近いシンプルなものに着地した感じでした。

■シンプルというのは?

Shhhhh:ヨーロッパのフォークだろうが、いまのダンス・ミュージックのおもしろい曲とまぜてひとつの世界観を提示するのが僕のDJの目標のひとつでもあるんです。短く感じるというのは成功というか、最初のヴァージョンだといろんな国をまたいで、あっちいったりこっちいったりするので、それをおもしろがってくれるひとももしかしたらいたかもしれなんですけど、これはエキゾチックなコンピレーションじゃないんですよ。DJがつくるということはひとつの世界観を聴かせることだとも思うんです。だからワールドミュージックの紹介というよりもダンス・ミュージックをまぜたものに落としこみたかったんです。

■今回のミックスCDはShhhhhくんにとってのワールドミュージックの現在の見取り図を提示しているといえますか?

Shhhhh:現在の見取り図かといわれるとどうなのかという気がしますけどね(笑)。

■たとえば、私が雑誌でこういうテーマで特集をするとしたら、こういう風に編集すると思うんですね。

Shhhhh:雑誌というより、もうちょっとシネマティックというか映像的なのかもしれませんね。妄想の物語かもしれないですが(笑)。一回このなかの解説にも書いたんですけど、「標高差」がテーマというか。

■標高差というのを具体的に教えてほしかったんですよ。

Shhhhh:ワールドのトラッドのいろんなところを行き来するみたいなところからダンス・ミュージックに近づけるなかで、後半に行くにしたがって、自分のなかでどんどん空気が薄くなっていく気がしたんです(笑)。録音したスタジオの標高をクレジットしたらおもしろいんじゃないか、というくらい(笑)。国別、地域別の括りはいまはあたりまえじゃないですか? 標高別というのは新しいかもしれない、空気の薄さで音楽性ってつなげられるんじゃないかとか(笑)。

■たしかに屋久島なんか、緯度は低いけど、高い山があるから寒冷地の植生もあるもんね。

Shhhhh:そういう感じです。緯度ではなくて標高差。海抜が低くなる海のそばの地域では声のソロが多くなるとか、つきつめると傾向があるんじゃないかという、完全に妄想なんですけど、そういうことを考えているうちにイメージが広がって曲がつながって世界が変わっていく感じがありました。雑誌の編集というのは僕はわからないですが、映画を撮っていくというか、こういう場面、こういう場面、というのでシーンがどんどん変わっていくというのを変わっていくのを考えるのは好きですね。

■場面は変わっていくんだけど、全体のつながりはある。そういった動性がある、と。

Shhhhh:僕はいきなり流れを変えるようなDJをするのも好きなんですけど、CDということもあって、世界観を壊さす集中しつつ、細かい変化が起こって標高だけ微妙に高くなっていく感じでやろうと思っていました。CDというので、ふだんのDJよりも世界観をつくるのは意識したかもしれないですね。

■Shhhhhくんの作品だと、『ウニコリスモ』があって、〈ZZK〉のコンピ(『ZZK Records Presents... The DigitalI Cumbia Explosion』)があったわけですが、それはアルゼンチン音響派やデジタル・クンビアといったテーマがありましたよね。『エル・フォルクローレ・パラドックス』はそういうものがないところがはじまっていますよね。

Shhhhh:『エル・フォルクローレ・パラドックス』は『ウニコリスモ』の続編的なニュアンスもあるんですよ。多くのリズムやダンスでDJミックスをつくるというのが完全に一致しています。じつは南米の曲は今回、レオナルド・マルティネッリ1曲しか使っていないんですが、ほんとうは使わないつもりでした。僕は南米の音楽に関する仕事もしているし、紹介役を自認してもいるんですが、もうちょっと拡大した方向で考えたいというのもあったんです。それとやっぱり、ワールド系のライセンス系の問題があって――

■ライセンスとるって難しいですか?

Shhhhh:音源をもっているレーベルがなくなっていたり、そもそもレーベルが歌っているひとに連絡がとれないということもありました(笑)。

■それをわざわざ探してくれるとも思えないもんね。

Shhhhh:そうなんですよ。ワールドミュージックってとても植民地音楽で、民族衣装を着せてエキゾチシズムを売る世界でもあると思うんですよ。そういうところもつくっているうちに見えてきたところはありますね。

■植民地音楽というのはいままでもShhhhhくんのなかにありましたか? 仕事してもワールドミュージックに携わっているでしょう。そうすると搾取するというか、やましい気持ちにならないですか?

Shhhhh:搾取するというよりも僕は完全に紹介する立場だと思っています。こういうのがあるという立場、それはDJであっても、ふだんの輸入の仕事でもまったくいっしょです。まったくというと語弊はありますけど、こういう音楽がありますよ、こういうダンスがあってこういう聴かせ方がありますよ、ということの一方で権利ってなんだろうと、今回は思いました。

■ビッグネームの曲を使うのは単純にお金の問題だけど、こういうひとたちの曲を使うのは地政学ともいえますからね。

Shhhhh:そうなんですよ(笑)。それで果たして現地のひとたちにお金が渡るかといえば、そうも思えない。だからメールの返事もないかもしれない。勘ぐっているだけかもしれないですけど、でもまあその可能性はゼロじゃない。そういうのが見えてくると、DJというものとワールドミュージック、音楽の権利というものを考えさせられました。

■ワールドミュージックはフランスとか、ヨーロッパを経由した非西洋音楽という側面がありますからね。

Shhhhh:まさにそのフランスの某名門レーベルがまったく返事くれなかったですね(笑)。僕なんかも、フランスのレーベルや研究者によって、いろんな音楽を知ることができたので、簡単に批判することもできませんが。

■枠をとっぱらって、レーベルやジャンルを限定せず、それこそワールド・ワイドなミックスにしようとしたからこそ、そのような問題も出てきたといえますね。

Shhhhh:そうですね。

■『エル・フォルクローレ・パラドックス』は好きな曲が多かったからおもしろかったですよ。

Shhhhh:〈Fonal Records〉とか、松村さん好きそうですもんね(笑)。

■ご名答(笑)。レオナルド・マルティネッリもね。

Shhhhh:レオナルドは『ウニコリスモ』のときもとりあげたんですが、〈Los Anos Luz Discos〉というレーベルから出していたトレモロというバンドもやっているひとなんですよ。

■目のつけどころがさすがだと思いました(笑)。ほかの雑誌はわからないけど、すくなくとも「ele-king」の読者にとってワールドミュージックの入り口としては最適だと思いますよ。

Shhhhh:そういってもられるとうれしいです(笑)。僕はワールドミュージックといっても、民族音楽だけをDJでかけるというのはできないんですよ。もちろんそういうひとをディスっているわけじゃないですよ。でもやっぱり、僕は1978年生まれですが、アメリカの影響下にある日本に生まれ育って、オルタナティヴ・ロックが好きで、ボアダムスに行きついて、というのがあって、そういったものが自然に出てくると思うんですよ。世界中にそういうヤツが増えてきていると僕は思っていて、レオナルドもフォルクローレと不思議なエレクトロニカみたいなものをやるじゃないですか? 彼はたぶんどっちも好きなんですよ。僕もそうなんです。

一昨年バルセロナに行ったんですけど、それはルンバ・カタラーナというキューバのルンバがカタルーニャ地方、バルセロナに渡ってきて、ジプシー音楽と結びついた庶民の音楽の現場を取材だったんですが、DJでルンバ・カタラーナをかけたり、エディットしたりしている現地のクルーに訊いたところ、「俺も最初はテクノはまわしていたんだけど、いろいろ考えるうちに自分たちの国にルーツのかっこいい音楽があることに気づいたんだよ」といっていたんですね。グローバリズムで90年代からみんないろんな音楽を聴くようになったのがいまは自分の国の音楽を考えるようになっていきている。みんながみんな、同じ12インチを買うのではなくて混ぜ合わせる、そういったミクスチャーが僕らが考える以上に世界中で多発してきていると思うんですよ。それは『ウニコリスモ』をつくったときにも明確に思いました。それこそ、ふつうのヤツがフォルクローレみたいな音楽をリスペクトしているというんですね。

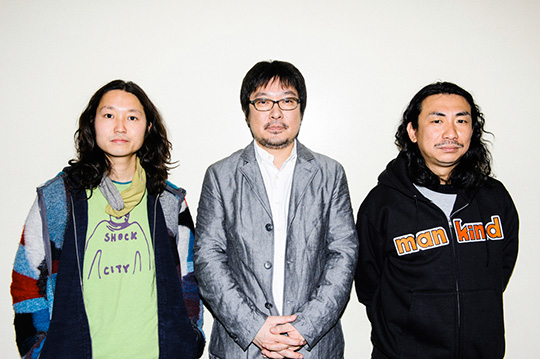

で、僕にとってのルーツは彼らなんです(資料に書いてあるボアダムスを指さす)。このひとたちは、僕にとっての気分としてのスタンダードというか......うまくいえないな。ボアダムスってなにかしらトライバルな要素をとりいれるじゃないですか、それは無意識にとりいれているというか。今回、ボアのトライバルな部分も抽出したかったし、それをほかの音楽と並列に提示するのはやりたかったことでもあります。本人たちにしてみれば、「そんなこと知らんわ」といわれるかもしれないですけど(笑)。

■"Rereler"をリミックスしているCoswampって誰なの?

Shhhhh:EYEさんです。

■だよね(笑)。名義何個目なんだろうね?

Shhhhh:ハハハ。その場で決めたんでしょうね。サンフランシスコの2枚組(『Boredoms Live At Sunflancisco』)の収録曲を12インチで出したときのリミックスです。

■Shhhhhくんは最初に聴いたボアは何ですか?

Shhhhh:中学か高校か。僕は最初、ソニック・ユースがすごい好きだったんですよ。問答無用でかっこいいと思ったんですよ。テレビで観て。

■MTV?

Shhhhh:「ビートUK」だったかも(笑)。サーストン(・ムーア)がジャンプしてギターをグギャーとやっているのをみて一発でやられたんです。その流れで、ボアダムスを知って、そういう音楽をやるひとが日本にもいるんだ、と思ったんですよ。僕はクラブ・チッタのソニック・ユースが人生初ライヴで、前座がOOIOOだった憶えがあります。ボアダムスの渋谷のライヴに行ったのは17〜18歳のときでした。

■私はShhhhhくんの六つ上ですけど、私にとっても90年代はボアダムスでしたからね。

Shhhhh:それをフォーク的な要素で解釈するというのは大胆不敵だという気もしますけど(笑)。

■でもここしばらくのOOIOOのヴォーカル・アンサンブルなどは『エル・フォルクローレ・パラドックス』に収録したヨーロッパのポリフォリックな音楽の影響もありますよね。

Shhhhh:Shhhhh:僕が7年前に今のワールドミュージックのディストリビューションの会社に入ったときから、たまに面白いのをお勧めしたりしてますよ。

■Shhhhhくんとの関係が影響している気もしますけどね。

Shhhhh:逆に僕が彼らがこういうのが好きなんじゃないかということで聴きこんだりしているので、僕のほうが影響を受けていますよ。

■たがいに影響しあっている?

Shhhhh:それは僭越すぎます(笑)。僕はDJ一直線というタイプではないし、輸入の仕事も好きだし、こういった音楽を紹介したりといったフィクサー的なことも好きなんです。今回のCDもワールドなんだかテクノなのかダンスなのか、バランスとるのが好きなんですね。

■そのバランス感覚がShhhhhくんの特徴だと思います。

Shhhhh:バランスという意味で真ん中に立つのがすごくしっくりくるんですね。それは僕だけじゃなくて、すべてのDJがそうなんじゃないんですかね。

取材:小野田雄、松村正人、野田 努(2013年4月10日)

INTERVIEWS

- interview with Shabaka - シャバカ・ハッチングス、フルートと尺八に活路を開く

- interview with Larry Heard - 社会にはつねに問題がある、だから私は音楽に美を吹き込む ——ラリー・ハード、来日直前インタヴュー

- interview with Keiji Haino - 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第2回 「ロリー・ギャラガーとレッド・ツェッペリン」そして「錦糸町の実況録音」について

- interview with Mount Kimbie - ロック・バンドになったマウント・キンビーが踏み出す新たな一歩

- interview with Chip Wickham - いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 ──サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー

- interview with Yo Irie - シンガーソングライター入江陽がいま「恋愛」に注目する理由

- interview with Keiji Haino - 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第1回 「エレクトリック・ピュア・ランドと水谷孝」そして「ダムハウス」について

- exclusive JEFF MILLS ✖︎ JUN TOGAWA - 「スパイラルというものに僕は関心があるんです。地球が回っているように、太陽系も回っているし、銀河系も回っているし……」 対談:ジェフ・ミルズ ✖︎ 戸川純「THE TRIP -Enter The Black Hole- 」

- interview with Julia_Holter - 私は人間を信じているし、様々な音楽に耳を傾ける潜在能力を持っていると信じている ——ジュリア・ホルター、インタヴュー

- interview with Mahito the People - 西日本アウトサイド・ファンタジー ──初監督映画『i ai』を完成させたマヒトゥ・ザ・ピーポー、大いに語る

- interview with Tei Tei & Arow - 松島、パーティしようぜ ──TEI TEI(電気菩薩)×AROW亜浪(CCCOLECTIVE)×NordOst(松島広人)座談会

- interview with Kode9 - 〈ハイパーダブ〉20周年 ──主宰者コード9が語る、レーベルのこれまでとこれから

- interview with Zaine Griff - ユキヒロとリューイチ、そしてYMOへの敬意をこめてレコーディングした ──ザイン・グリフが紡ぐ新しい “ニュー・ロマンティックス”

- interview with Danny Brown - だから、自分としてはヘンじゃないものを作ろうとするんだけど……周りは「いやー、やっぱ妙だよ」って反応で ──〈Warp〉初のデトロイトのラッパー、ダニー・ブラウン

- interview with Meitei(Daisuke Fujita) - 奇妙な日本 ——冥丁(藤田大輔)、インタヴュー

- interview with Lucy Railton - ルーシー・レイルトンの「聴こえない音」について渡邊琢磨が訊く

- interview with Waajeed - デトロイト・ハイテック・ジャズの思い出 ──元スラム・ヴィレッジのプロデューサー、ワジード来日インタヴュー

- interview with Kazufumi Kodama - どうしようもない「悲しみ」というものが、ずっとあるんですよ ──こだま和文、『COVER曲集 ♪ともしび♪』について語る

- interview with Shinya Tsukamoto - 「戦争が終わっても、ぜんぜん戦争は終わってないと思っていた人たちがたくさんいたことがわかったんですね」 ──新作『ほかげ』をめぐる、塚本晋也インタヴュー

- interview with Gazelle Twin - UKを切り裂く、恐怖のエレクトロニカ ——ガゼル・ツイン、本邦初インタヴュー

DOMMUNE

DOMMUNE