年明けに「日本」をテーマにした作品『Heritage』を発表したマーク・ド・クライヴ=ロウが、新たなプロジェクトを開始する。WONK や CRO-MAGNON、KYOTO JAZZ SEXTET や SLEEP WALKER などのメンバーたちと組んだ「浪人アーケストラ」がそれだ。『Heritage』に続いて彼のルーツである「日本」がテーマになっている模様。アルバム『Sonkei』は9月25日に発売。なお、明日7月27日にはマーク・ド・クライヴ=ロウ個人の来日公演も開催されるので、そちらもチェック。

マーク・ド・クライヴ=ロウ来日情報:

https://wallwall.tokyo/schedule/mark-de-clive-lowe-melanie-charles/

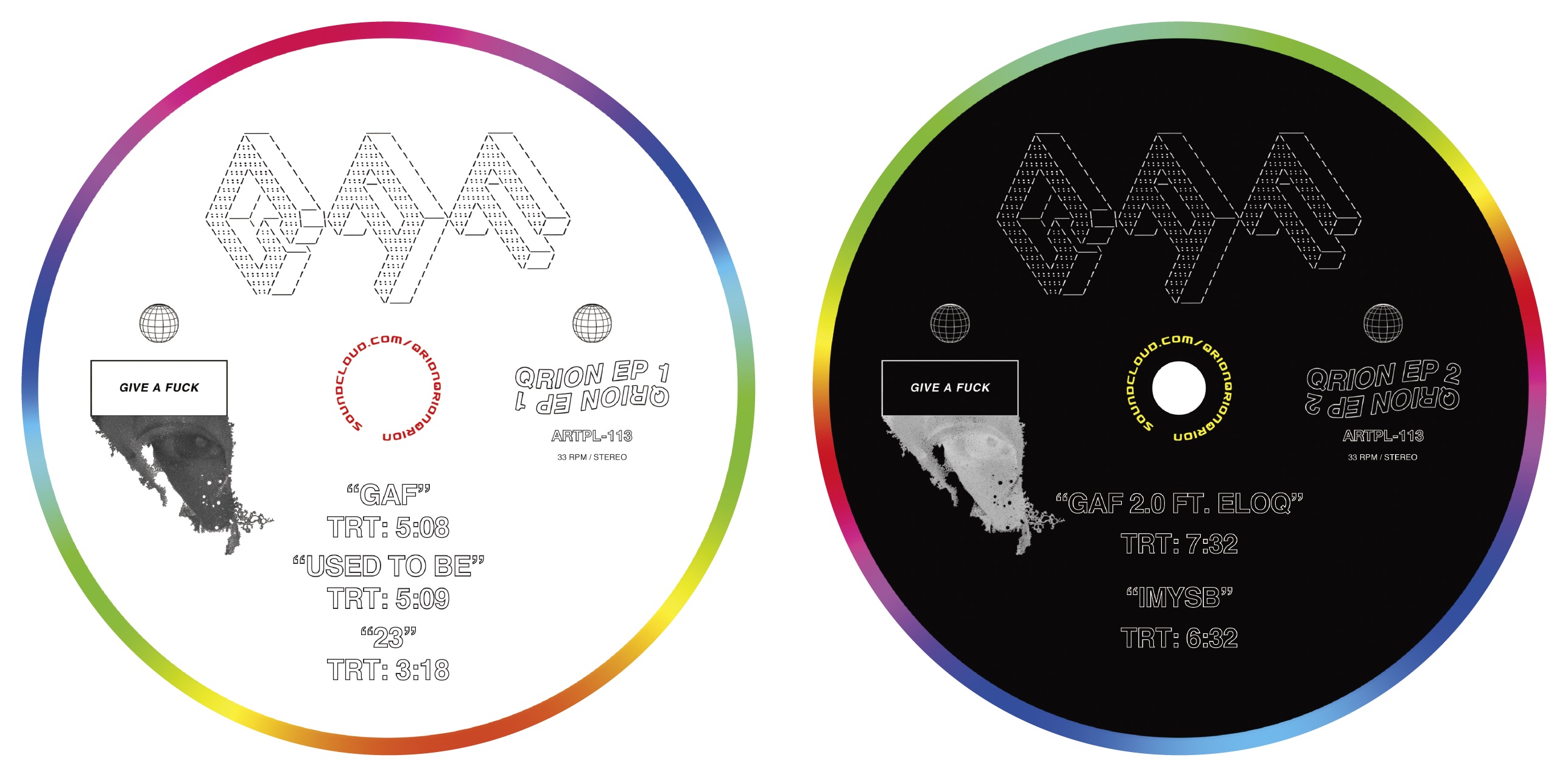

RONIN ARKESTRA(浪人アーケストラ)

Sonkei

MARK DE CLIVE-LOWE の呼びかけで、ジャズを中心に日本の精鋭プレイヤーが集結したニュー・バンド RONIN ARKESTRA (浪人アーケストラ)!!

WONK、CRO-MAGNON、KYOTO JAZZ SEXTET 等のメンバーが参加、待望のデビュー・アルバム完成!!

Official HP: https://www.ringstokyo.com/roninarkestra

マーク・ド・クライヴ・ロウが『Heritage』に続いて、自身のルーツである「日本」にフォーカスしたプロジェクトが、浪人アーケストラです。LAから東京へと場所を移し、日本人のプレイヤーたちと作り上げたアルバムは、日本のジャズの歴史に新しいページを刻む作品となりました。 (原 雅明 ringsプロデューサー)

アーティスト : RONIN ARKESTRA (浪人アーケストラ)

タイトル : Sonkei (ソンケイ)

発売日 : 2019/9/25

価格 : 2,800円 + 税

レーベル/品番 : rings (RINC56)

フォーマット : CD

Tracklist :

1. Lullabies of the Lost

2. Onkochishin

3. Elegy of Entrapment

4. The Art of Altercation

5. Cosmic Collisions

6. Circle of Transmigration

7. Fallen Angel

8. Tempestuous Temperaments

& Bonus Track 2曲収録決定!!

参加ミュージシャン:

MARK DE CLIVE-LOWE

荒田洸 (WONK)

コスガツヨシ (CRO-MAGNON)

藤井伸昭 (Sleep Walker)

類家心平 (RS5pb)

安藤康平 (MELRAW)

池田憲一 (ROOT SOUL)

浜崎 航

石若 駿

Sauce81