MOST READ

- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語

- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場

- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ

- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』

- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈

- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始

- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク

- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー

- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー

- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演

- Actress - Statik | アクトレス

- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター

- 小山田米呂

- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木

- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント

- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう

- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024

- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏

- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場

- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト

Home > Interviews > interview with Francesco Tristano - 日本らしいものを作っても意味がない

日本はジャズの流れているカフェが多い。ヨーロッパでそんなところはもう存在しない。僕は子どものころ、ジャズ・ミュージシャンになりたかった。東京にいると、当時の思いがふたたび感じられる。東京はジャジーな街だ。

街を歩くのが好きだ。安物の発泡酒を片手に、目的地もなく、ひとりで、ふらふらと都内をうろつくのが大好きだ。新宿、四谷、市ヶ谷、飯田橋あたりは殿堂入りである。秋葉原も良い。神田~大手町~有楽町も趣のあるラインだが、その先の銀座はとりわけすばらしい。昼間でもじゅうぶん魅力的だけど、夜はなお格別で、見上げ続けていると首が痛くなってくる高層ビルの群れ、きらびやかなネオン、せわしなく行き交う年収の高そうな労働者たち──それらを眺めながらとぼとぼ歩いていると、なんというか、生きている実感が沸いてくる。どこまでも明るく残酷なバビロンの風景は、「ここにいる連中と気が合うことは一生、絶対にないんだろうな」と、自分がどういう場所に生き、どういう角度から世界を眺めているのかを、明確に思い出させてくれる。そしてそれは、どこまでも個的な体験だ。

リュクサンブール出身、現在はバルセロナを拠点に活動しているピアニスト、フランチェスコ・トリスターノの新作は、『東京ストーリーズ』というタイトルどおり、東京がテーマになっている。

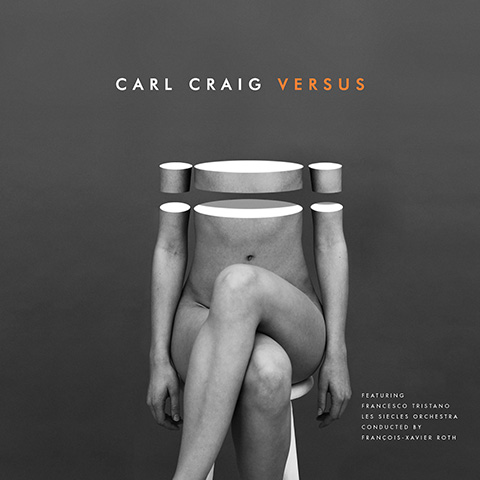

トリスターノといえば“Strings Of Life”のカヴァーで名を馳せ、デリック・メイとはじっさいにコラボも果たし、カール・クレイグの作品にも参加するなど、まずはデトロイト勢との交流が思い浮かぶ。かの地のテクノを吸収することで獲得されたであろうグルーヴ感は、ピアノが前面に押し出されたこの新作においても、たとえば冒頭の“Hotel Meguro”や“Insomnia”、ヒロシ・ワタナベを迎えた“Bokeh Tomorrow”などのトラックによく表れ出ているし、あるいは“Neon City”や“The Third Bridge At Nakameguro”といった曲のビート感はヒップホップとして享受することも可能だろう。他方で彼は一昨年、アルヴァ・ノト、フェネス、坂本龍一とともにグールド生誕85周年を機にセッションをおこなうなど、ダンスとはまたべつの角度からもエレクトロニック・ミュージックの文脈に切り込んでおり、着々とモダン・クラシカルの重鎮への道を歩み進んでいるように見える。

そんなトリスターノが東京をテーマにしたアルバムをつくったと知ったとき、最初に気になったのはやはりその切り口だった。日本との接点も多い彼は、いったいどのような観点から東京を眺めているのか?

今回の新作がおもしろいのはまず、最終曲“Kusakabe-san”の琴を除いて、表面的なオリエンタリズムをいっさい排している点だろう。「僕は日本人じゃないから、日本らしいものをつくる意味がない」と彼は言う。「日本人のミュージシャンがバルセロナに来て、バルセロナについてのアルバムをつくろうとして、カタルーニャの民族音楽みたいなサウンドのアルバムをつくるようなものだよ。それはあまりおもしろい作品とは言えない」。とはいえ、ご機嫌な3拍子“Electric Mirror”初っぱなの声優的な声のサンプルに代表されるように、アルバムには随所に日本語の音声が挿入されていて、ほらやっぱりエキゾティシズムじゃんと目くじらを立てることも可能なわけだけど、他方でスペイン語も聞こえてくるから、むしろそれらは彼自身の内的な何かを表現するものだと考えたほうがいい。「たいせつなのは何かパーソナルなものを持ち込むことだ」と彼は続ける。『東京ストーリーズ』は、ひとりの人間のどこまでも個的な──すなわち誰とも絶対に共有不可能な、でもだからこそ逆説的にもしかしたら共有できるかもしれない──記憶の風景を浮かび上がらせる。それはいったいどのようなものだったのだろう?

日本人のミュージシャンがバルセロナに来て、バルセロナについてのアルバムをつくろうとして、カタルーニャの民族音楽みたいなサウンドのアルバムをつくるようなものだよ。それはあまりおもしろい作品とは言えない。

■目黒や新宿など東京の都市が曲名になっていますが、東京をテーマにしてアルバムをつくろうと思ったのはなぜですか?

フランチェスコ・トリスターノ(Francesco Tristano、以下FT):僕が初めて日本に行ったのは2001年だから18年前だった。それから少し間があって、2009年からは定期的に日本に行っていまに至る。初めて東京に行ったときも、東京という街にすごく感心したけれど、街が巨大すぎてクレイジーすぎて掴みづらい感じがした。だから、東京にハマるまで時間がかかったよ。東京に40回くらい訪れてからは、東京の友人や、行きつけの場所や飲食店などができてきた。ある意味、東京でレコーディングする時期を待っていたんだと思う。僕は6年前に京都でアルバムをレコーディングしているんだ。良い経験になったし、良い準備運動になった。けれど今回の東京をテーマにしたアルバムはとても特別なものになるとわかっていた。

■曲名になっている赤坂や銀座などはどちらかといえば高級感のあるエリアですが、とくにそういう側面は意識しなかった?

FT:いや、これは僕の個人的な体験がもとになっている。たとえば銀座はたしかに高級感のあるエリアだけど、その一面は僕には関係ないことで、銀座にはヤマハがあったから、僕はピアノの練習のために銀座に行っていた。赤坂から自転車で銀座に行き、ピアノの練習をする。だから“Ginza Reprise”はピアノの練習曲みたいな曲なんだ。アルペジオがあったり、同じフレーズの繰り返しだったりする。銀座は僕の練習スペースだから。赤坂についての曲は……同じ場所に何度も滞在していると、そこが自分のホームのような感じになってくるよね? 赤坂には僕が滞在しているホテルがあって、とても落ち着いた感じのホテルで宣伝もされていない、変わったホテルなんだ。東京のホテルにしては珍しく部屋にバルコニーがついているから、おそらく、以前は居住用のマンションだったのだと思う。そこが偶然、僕の拠点になったんだ。じつはデリック・メイがそのホテルのことを教えてくれたんだよ! 10年くらい前に彼から教わって、それ以来、毎回そこに滞在している。だから赤坂は僕にとって、朝起きて、バルコニーのドアを開けて、外の音、車の音や、人の音、下にいる子どもの声なんかを聞いて、下に降りていき、そこでコーヒーを飲むところなんだ。つまり朝のルーティンだね。“Akasaka Interlude”という曲だけど、日本盤にはその「リズミック版」のボーナストラックが入っている。

いま話したふたつ、銀座と赤坂は僕にとってのルーティンを表している曲なんだ。僕が東京にいるときに毎日おこなっていること。

■ユザーン、ヒロシ・ワタナベ、渋谷慶一郎と、日本のゲストが多く参加していますが、東京についてのアルバムだから日本の人を使おうという前提があったのでしょうか?

FT:もちろんだよ。東京でレコーディングをするとなれば、日本人のミュージシャンの友だちにぜひ参加してもらおうと思っていた。ヒロシさんとはかなり前から友だちで、ヨーロッパでも何度か共演してきたし、彼にリミックスをしてもらったこともある。何年か前に彼と一緒に曲をつくりはじめたけれど、結局完成されなかった。僕が彼のスタジオに行って、一緒に作業して、彼が送ってくれたファイルに、今度は僕がレコーディングを追加してというように、ファイルのやりとりをしていたんだけど、「スタジオで生のレコーディングをしよう」と僕から提案した。そのほうがファイルをやりとりしているよりもずっと強烈な体験になるからね。

ユザーンとは何年かお互いのことを知っていたんだけど、今回のスタジオ・セッション以前に共演したことはなかった。でも彼とは何か一緒にやりたいと思っていた。それが何かは具体的にわからなかったけど……。一緒にライヴをやろうと企画してもいたけど、それも流れてしまった。他にも一緒に何かをやる案があったんだけど、「スタジオ・セッションを一緒にやらないか?」と僕から提案したら彼は快諾してくれた。

渋谷さんとは最近、1年前くらいに出会って、共通の友人が僕たちを紹介してくれた。東京は巨大な街だけど、世界は狭いなと思った。なぜなら、僕のジュリアードの同級生のマキヤさんが、渋谷さんと東京で同級生だったから! マキヤさんは、いまでもニューヨークに住んでいてヤマハで働いているよ。多くの人と出会えば出会うほど、世界を狭く感じるのは当たり前かもしれないけれど、 さまざまな人たちと一緒に音楽を演奏していくと、僕たちはみんなファミリーの一員なんだって気づくんだ。

■エレクトロニクスと生楽器とを共存させるときに注意していることはなんでしょう?

FT:エレクトロニックの楽器を使うときは、アコースティックの楽器と同じように扱うようにしていたね。少なくとも今回のアルバムにおいては。シーケンスされている部分も少しはあるけれど、リズムやベースの部分を含む、エレクトロニクスの多くは生演奏している。エレクトロニクスの楽器をそのままの音として聴こえるように、エレクトロニックの楽器を直接的な方法で使いたかった。あまりプロダクションが過度にされていないようにしたかった。もちろんマスタリングやミキシングはおこなったけど、パソコンからトラックが1ヶ月間流れていて、それに合わせてミックスをするというわけではなかった。テイクやトラックを毎回録音して、それをミックスするというやり方だった。シンセサイザーに直接音を出させて、僕がそれを演奏して録音するという感じだった。僕以外にも、ヒロシさんやグティ、渋谷さんもシンセサイザーで参加してくれたけどね。

■3曲目“Electric Mirror”はリズムが楽しく、疾走感があり、ユーモラスな曲ですが、これには何か参照元はあったのでしょうか?

FT:アルバムの曲の多くは日本で作曲したんだけど、これは東京で作曲しなかった数少ない曲だ。ジャン=フィルップ・ラモーのバロック・オペラ「カストールとポリュックス」がもとになっている。1800年代初期の作品で(註:正しくは1700年代)、僕はこのベースラインとその他の要素をいくつか拾って、エレクトロニックな楽器用に書き直した。作曲しているうちに、ある種の対話のようになっていったから「ミラー」というタイトルにした。鏡で自分の姿を見ると、そこには少し違う感じの自分が見える。この曲もバロック・オペラを使っているけれど、音は歪んでいるし、エレクトリックな響きがある。秋葉原や原宿で見られるクレイジーな日本の若者文化のイメージなんだ。表現力が豊かというのか、曲の最初の部分で、お店で何かを売っているような女の子の声が聞こえるだろう? 曲には、異文化間のアイデンティティが存在しているよね。秋葉原では自分たちの趣味に没頭して遊ぶ若者たちがいる一方で、他の国でも似たような美意識を持つ人たちが存在している。そんなイメージなんだ。ライナーノーツには「Impossible is nothing (=Nothing is impossibleを鏡で写した感じ)」って書いたと思うけど、バロック・オペラを原宿風に演奏することだってできるという意味なんだ。

■6曲目“Lazaro”や8曲目“Insomnia”などには、ニューエイジ~アンビエント的なシンセが入っていますが、ふだんそういった音楽は聴くのでしょうか?

FT:あまり聴かないな。“Lazaro”で聞こえるのはアナログ・シンセサイザーだから、それがそういうふうに聴こえたのかもしれないね。“Insomnia”のアイディアは、シンセサイザーを特定な響きを持つ楽器として使っただけで、ニューエイジ的な感じを出そうと思ったわけではないよ。“Lazaro”では単純にシンセサイザーにとても柔らかい音の出るアナログパッドを使ってピアノのメロディの伴奏をしていたんだ。“Insomnia”のつくりはもう少し複雑で、グティがシーケンスしたシンセサイザーのパーツを持ち込んできたから、より複雑なサウンド・デザインが聴ける。“Insomnia”で僕が気に入っているところは弦楽器のピッツィカートな音だ。これは僕が子どものころから好きな音だった。オーケストラでもこういう音を書くことができるけれど、今回はそれをシンセサイザーのために書いた。するとより直接的で差し迫った感じの音になる。

僕が東京の街を楽しみはじめたのは地下鉄を使うことを止めてからだった。自転車だけで移動するようになったんだ。街を本当に知りたいなら、自転車を使うほうが良い。

■9曲目“Cafe Shinjuku”にはクラリネット奏者のミシェル・ポルタルが参加しています。彼はどのような経緯で参加することに?

FT:ミシェル・ポルタルも健在するアーティストのなかの偉人のひとりだ。僕は彼の音楽を聴いて育ったから、彼の音楽は昔から聴いている。 彼と共演できたことも、やはりこのうえなく光栄なことだった。僕たちは4年くらい前に共演をして、その一度限りの共演からは何も発展しなかったのだけれど、僕が作った曲で、彼にぜひ演奏してもらいたい曲があったから、彼にスタジオに来てくれるようにお願いした。そこで“Cafe Shinjuku”をレコーディングしたんだ。

僕には新宿での記憶が明確にあるから、彼に曲がどのようなものなのかを説明した。僕は新宿のカフェに座って人を待っていた。外は雨がひどくて、だからその人は遅れていた。僕はコーヒーを何杯もお代わりしながらカフェのラジオを聴いていた。日本はご存じのとおり、ジャズが流れているカフェが多い。ヨーロッパでそんなところはもう存在しないから、それはとてもクールなことだと思う。ヨーロッパではどこに行っても、ジャズがかかっているところなんてもうない。とくにカフェなんかではメインストリームのラジオしかかかっていなくて、ジャズはいっさいかかっていない。僕は子どものころ、ジャズ・ミュージシャンになりたかったんだ。即興で演奏して、自由に弾くジャズ・ミュージシャンになるのが夢だった。そういう思いを僕はずっと抱いてきた。 東京にいると、当時の思いがふたたび感じられる。東京はジャジーな街でもある。ラジオでかかっているところも多いし、少し高級感のあるジャズ・クラブもある。ジャズの街である東京にオマージュを捧げたいと思った。だからミシェルにバスクラリネットを吹いてもらいたかった。これはアルバムのなかでもとくにお気に入りの曲なんだ。

■今回のアルバムでもっともフロアでかかってほしい曲はどれですか?

FT:アルバムはダンスフロア向けではないけれど、いまアルバムの曲のリミックスをしているところで、自分がリミックスしたものもいくつかある。ダンスフロアで、あるいはリミックスとしてもっとも可能性のあるのは“Insomnia”、“Bokeh Tomorrow”、“Nogizaka”の3曲だ。“Nogizaka”の原曲ヴァージョンは遊び心がいっぱいでピアノっぽいけれど、僕が作ったリミックスは観客の反応も良いし、みんな踊ってくれるからいちばんフロア向けなのは“Nogizaka”だと思う。

■逆に、もっともコンサート・ホールで聴いてもらいたい曲はどれですか?

FT:“Yoyogi Reset”か“Lazaro”だと思うな。とても親密な曲だし、僕の個人的な経験がもとになっているし、とても繊細なところに触れているから。“Yoyogi Reset”は僕が日本でブレイクダウンを体験したときの曲だ。僕が東京の街を楽しみはじめたのは地下鉄を使うことを止めてからだった。自転車だけで移動するようになったんだ。それは6年くらい前の話だけど、街を本当に知りたいなら、自転車を使うほうが良いと思った。僕は自転車が大好きで、どこの街でも、どこに行くときにも自転車を使う。最初は東京で自転車に乗るのは難しくて危険だと思ったけれど、勇気を持って乗ってみたら、東京をまったく違った形で楽しめるようになった。代々木公園は、僕の拠点からあまり遠くないところにあったから、代々木公園まで自転車で行ったり、そこでジョギングしたりしていた。僕は毎日ジョギングをしていて、東京では代々木公園で走っていた。でもこの曲はジョギングについてではなくて、2年前、僕の妻の父親が亡くなったときの曲だ。そのとき、僕はちょうど日本行きのフライトに乗っていたから、この体験は日本と深く関わりのある出来事になった。フランクフルトで乗り継ぎをしていたときに電話がかかってきて、「父親が亡くなりそうだから戻ってきて」と妻に言われた。だから僕は妻のもとに戻り、翌日は義父の葬儀でピアノを演奏した。バッハの曲を弾いたよ。東京に行くスケジュールを立て直し、2日後に日本へ向かった。その当日に演奏をしなければいけなくて大変だったよ。夕方5時に到着して、その日の8時にはもうステージにいなければいけなかった。シャワーを浴びる時間もじゅうぶんになかったくらいだ。その後も公演が続き、僕が葬儀で弾いた曲も含まれていたから、僕にとってはとても辛い体験だった。そのツアーは非常に大変なツアーだった。東京での僕の体験は、楽しいことや、愛情を感じていることや、美味しい食べ物を食べることばかりではない。孤独を感じたり、家族や故郷と離れていることから、物事をしっかりと受け止められない辛さを感じたりすることもあった。だからこのときに代々木に行ったのは、呼吸をするため、マインドをリセットするためだった。だからこの曲がいちばんパーソナルな曲だね。

バロック音楽には現代の音楽と共通するものがある。すべてはベースの音が基本になっているだろう? テクノの曲からキックドラムとベースラインを取ったら、もうあまり何も残っていない。要となっているのはベースだ。

■今回のアルバムは東京をテーマにしつつも、いわゆる「和」の要素やエキゾティシズムに頼った部分はほとんどないですよね。

FT:そうだね、偉大な監督、小津安二郎の言葉に次のようなものがある。「I'm Japanese so I make Japanese things (俺は日本人だから日本らしいものをつくる)」。僕だったらこう答える。「僕は日本人じゃないから、日本らしいものをつくる意味がない」。 東京が僕に与えてくれたものや、東京で出会った人たちのおかげで、僕は東京が大好きだ。でも僕が日本人になることはけっしてないし、いつか東京に住む機会があるかもしれないけれど、ずっと日本に暮らしているわけでもない。今回のアルバムは僕の、謙虚な気持ちからの、とてもパーソナルな体験がもとになってつくられたものだ。だから日本っぽい音にしようとか、江戸の感じを真似したりするようなことはいっさいしなかった。今回のアルバムでは、フィールド・レコーディングもたくさんしたし、琴の音が入っている曲もアルバムの最後の方にある。あれは、たんに琴の音が好きだからというエピソードとして入れたんだ。とにかく日本らしいサウンドのアルバムをつくろうとはしなかったよ。それは間違っていると思う。それはまるで日本人のミュージシャンがバルセロナに来て、バルセロナについてのアルバムをつくろうとして、カタルーニャの民族音楽みたいなサウンドのアルバムをつくるようなものだよ。それはあまりおもしろい作品とは言えない。やはりたいせつなのは何かパーソナルなものを持ち込むことだと思う。だからこのアルバムは、東京での僕の個人的な体験や、街から受けたパーソナルなインスピレイションがもとになってつくられた。

■今回のアルバムを「日本」や「東京」、「寿司」などの単語を使わずに言い表すとしたら?

FT:「ラーメン」はどうかな(笑)? 今回のアルバムにはラーメンについての曲はなかったね。こういう質問には、「その空間にあるピアノ(Piano in space)」と答えることが多い。これはピアノ・アルバムで、ピアノの音がアルバムの曲すべてから聴こえる。そこにエレクトロニック機材がオーケストラのように伴奏してくれている。〈ソニー〉からリリースされた僕の前の作品『Circle Songs』は100%ピアノ・ソロだったけれど、今回のアイディアとしては純粋なピアノ・ソロの音から、フル・オーケストラによる、エレクトロニックなサウンドに移行するというものだった。

質問・文:小林拓音(2019年7月05日)

| 12 |

Profile

小林拓音/Takune Kobayashiele-king編集部。携わった本に『奇妙なものとぞっとするもの』『イーノ入門』『ブラック・パワーに捧ぐ』『コロナが変えた世界』『Warp 30』『フライング・ロータスとLAビートの革命』など。編集した本に『インディ・ゲーム名作選』『ライトノベル・クロニクル2010-2021』『わたしたちを救う経済学』『ゲーム音楽ディスクガイド』『文明の恐怖に直面したら読む本』『初音ミク10周年』など。

INTERVIEWS

- interview with xiexie - オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語

- interview with salute - ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる ──サルート、インタヴュー

- interview with bar italia - 謎めいたインディ・バンド、ついにヴェールを脱ぐ ──バー・イタリア、来日特別インタヴュー

- interview with Hiatus Kaiyote (Simon Marvin & Perrin Moss) - ネオ・ソウル・バンド、ハイエイタス・カイヨーテの新たな一面

- interview with John Cale - 新作、図書館、ヴェルヴェッツ、そしてポップとアヴァンギャルドの現在 ──ジョン・ケイル、インタヴュー

- interview with Tourist (William Phillips) - 音楽はぼくにとって現実逃避の手段 ──ツーリストが奏でる夢のようなポップ・エレクトロニカ

- interview with tofubeats - 自分のことはハウスDJだと思っている ──トーフビーツ、インタヴュー

- interview with I.JORDAN - ポスト・パンデミック時代の恍惚 ──7歳でトランスを聴いていたアイ・ジョーダンが完成させたファースト・アルバム

- interview with Anatole Muster - アコーディオンが切り拓くフュージョンの未来 ──アナトール・マスターがルイス・コールも参加したデビュー作について語る

- interview with Yui Togashi (downt) - 心地よい孤独感に満ちたdowntのオルタナティヴ・ロック・サウンド ──ギター/ヴォーカルの富樫ユイを突き動かすものとは

- interview with Keiji Haino - 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第3回 『天乃川』とエレクトロニク・ミュージック

- interview with Sofia Kourtesis - ボノボが贈る、濃厚なるエレクトロニック・ダンスの一夜〈Outlier〉 ──目玉のひとりのハウス・プロデューサー、ソフィア・コルテシス来日直前インタヴュー

- interview with Lias Saoudi(Fat White Family) - ロックンロールにもはや文化的な生命力はない。中流階級のガキが繰り広げる仮装大会だ。 ——リアス・サウディ(ファット・ホワイト・ファミリー)、インタヴュー

- interview with Shabaka - シャバカ・ハッチングス、フルートと尺八に活路を開く

- interview with Larry Heard - 社会にはつねに問題がある、だから私は音楽に美を吹き込む ——ラリー・ハード、来日直前インタヴュー

- interview with Keiji Haino - 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第2回 「ロリー・ギャラガーとレッド・ツェッペリン」そして「錦糸町の実況録音」について

- interview with Mount Kimbie - ロック・バンドになったマウント・キンビーが踏み出す新たな一歩

- interview with Chip Wickham - いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 ──サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー

- interview with Yo Irie - シンガーソングライター入江陽がいま「恋愛」に注目する理由

- interview with Keiji Haino - 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第1回 「エレクトリック・ピュア・ランドと水谷孝」そして「ダムハウス」について

DOMMUNE

DOMMUNE