MOST READ

- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語

- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場

- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ

- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』

- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈

- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始

- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク

- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー

- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー

- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演

- Actress - Statik | アクトレス

- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター

- 小山田米呂

- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木

- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント

- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう

- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024

- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏

- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場

- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト

Home > Interviews > interview with Carl Craig - 僕は軍の補佐官だった

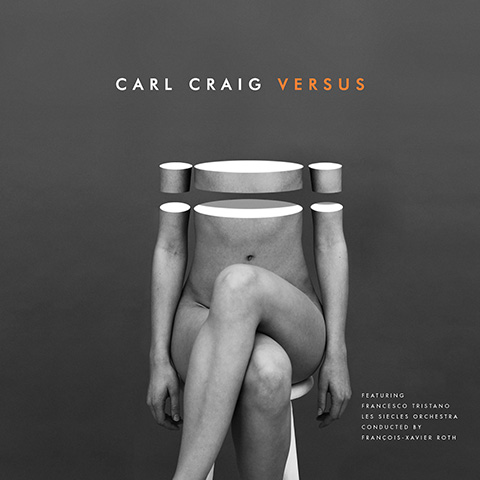

Carl Craig - Versus InFiné/Planet E/ビート |

かつてカール・クレイグは指揮者だった。

彼は1999年の『ele-king』(vol.27)に興味深い発言を残している。「自分自身のことをミュージシャンである以上に作曲家とか指揮者だと思うことは?」というジョン・レイトの質問に対し、カール・クレイグは「それは思うね!」と即答している。「プロデューサーとしてであれ、指揮者としてであれ、作曲家としてであれ、僕たちがやってるのはすべてのものを構築するということ、つまりすべてのバランスをとることなんだよ」。これはインナーゾーン・オーケストラ(という名の仮想のオーケストラ)のアルバムがリリースされたときに組まれた、4ヒーローのディーゴとの対談記事における発言で、いまから18年前のものだ。カール・クレイグはかつて「すべてのものを構築する」ということに、そして「すべてのバランスをとる」ということに意識を向けていたのである。

『Versus』はオーケストラ vs エレクトロニックだ。エレクトロニック、テクノのアーティストである自分とオーケストラの対決だ。しかし、最終的には対決というよりも、コラボレイションになったかな。 (オフィシャル・インタヴューより)

このたびリリースされたカール・クレイグの新作『Versus』は、本物のオーケストラとのコラボレイションである。そのリリースにあたって録られたオフィシャル・インタヴューでも彼は、それまでの自身の制作スタイルと今回のオーケストラとの共同作業とを対比するために、自らを指揮者になぞらえている。

ひとりでコンピュータを使って音楽をつくるときには、自分が指揮者で。自分の感情をシーケンサーに入れて録音すればいい。 (オフィシャル・インタヴューより)

かつて彼は指揮者だった。では、実際にオーケストラとコラボレイトするにあたって彼は、どういうポジションに立つことになったのだろうか? 今回も彼は「すべてのものを構築すること」「すべてのバランスをとること」にその意識を向けていたのだろうか?

以下に掲げる『ele-king』のエクスクルーシヴ・インタヴューにおいてカール・クレイグは、これまで実際にオーケストラの一員になることがどういうことなのかわかっていなかった、と語っている。オーケストラが実際に演奏する際に、自らは歯車の歯のひとつでしかないということ、自身が作曲家であるからといって特別な地位を占めるわけではないということ、演奏全体をコントロールするのは指揮者であって自分ではないということ、そういったことを『Versus』をプレイする過程で学んだのだという。

カール・クレイグとオーケストラ、と聞いて真っ先に思い浮かべるのは、今回の新作にもひっそり参加しているモーリッツ・フォン・オズワルドとの共同名義で発表された、2008年の名作『ReComposed』だろう。あのアルバムで素材として取り上げられていたのは、ラヴェルの『ボレロ』と『スペイン狂詩曲』、それにラヴェルが編曲したムソルグスキーの『展覧会の絵』という、まさに「超」のつく有名曲ばかりだったわけだが、『ReComposed』の核心はそれらの楽曲の知名度にあるわけではなかった。あのアルバムでもっとも重要だったのは、その素材としてカラヤンの指揮するベルリン・フィルハーモニー管弦楽団の音源が使用されていた点である。カラヤンといえば、音と音とを滑らかに繋いでいくレガート奏法で有名な指揮者だけれど、そんな彼の流れるように麗しい録音物をミニマル(クラブ・ミュージック的な意味でのそれ)の文脈に落とし込んで、ぶつぶつ切断しては繋ぎ直し、再構築してみせたことこそが『ReComposed』の真髄であった。そもそも流麗さが売りのカラヤンが、ミニマル(現代音楽的な意味でのそれ)の祖とも言われる『ボレロ』を振ること自体、ラヴェルに対する挑発的行為でもあったわけだが、そのカラヤンの虚飾を解体してみせたのがカール・クレイグとモーリッツ・フォン・オズワルドのコンビだったのである。素材にカラヤンの音源が選ばれたのがふたりの意図によるものだったのか〈ドイツ・グラモフォン〉側からの指定だったのかはわからないけれど、いずれにせよ『ReComposed』はカラヤンに対する優れた批評であると同時に、そこからラヴェルまで遡及して「ミニマル(両方の意味でのそれ)とは何か」ということを考えるためのひとつの問題提起でもあった。

そんなふうにオーケストラの過去の録音物との格闘を試みたのと同じ2008年に、カール・クレイグは生のオーケストラとの共演にも挑戦している。2008年にパリでおこなわれたレ・シエクルとのコンサートがそれで(その様子はYouTubeにフルでアップされている)、そのときの試みをアルバムという形にまで昇華したのが今回の新作『Versus』である。

ジェフ・ミルズのときと同じように、今回カール・クレイグがオーケストラとコラボレイトしたことに驚いているリスナーもいるだろう。カール・クレイグの音楽はテクノに分類されるのが慣例なので当然と言えば当然ではあるが、しかしこれまたジェフ・ミルズと同様、カール・クレイグは最近になって急にオーケストラ・サウンドに興味を抱いたわけではない。

若い頃から、ストリングスやオーケストラの音にはポップ・ミュージックを通じて親しんできた。当時からポップやジャズを聴いていたからね。〈モータウン〉やプリンスだったり、ジャズであればランディ・ルイスやマイルス・デイヴィスの『スケッチズ・オブ・スペイン』だったりとか。とにかく、若い頃から聴いてきたたくさんの音楽にオーケストラが使われていた。ウェンディ・カルロスによる『時計じかけのオレンジ』のサントラだったり、『2001年宇宙の旅』のサントラだったり。 (オフィシャル・インタヴューより)

ここで彼がマイルスの『Sketches of Spain』を挙げていることは示唆に富む。というのも、あのアルバムの主幹をなしていたのは、ギル・エヴァンスによって再解釈されたホアキン・ロドリーゴの『アランフエス協奏曲』だったのだから。ということは、この『Versus』では、編曲を受け持ったフランチェスコ・トリスターノがギル・エヴァンスの役割を担っているのだろうか?

フランチェスコには、クリエイティヴ的な自由をできるかぎり与えたんだ。あまり、「これは、こうじゃない」とか言わないように心がけていたよ。やはり実験的な試みや新しいことをやろうとしたときに、自分の権力をかざして否定してしまうのは制約になってしまうと思うんだ。むしろ、フランチェスコは自分とは違う音楽的な訓練を受けてきているわけだし、彼のアイデアによって自分のアイデアよりもよくなる可能性だってあるわけだから。 (オフィシャル・インタヴューより)

やはりフランチェスコ・トリスターノの貢献は大きいようである。しかし、ギル・エヴァンスが編曲のみならずオーケストラの指揮まで担当していた『Sketches of Spain』とは異なり、『Versus』で指揮を務めているのはパリ生まれの気鋭の若手、フランソワ=グザヴィエ・ロトだ。

自分の感情を込めたシンセサイザーのソロがあって、それをフランチェスコが解釈してアレンジして、そのアレンジを指揮者が解釈して、ヴァイオリン奏者に伝えるわけだから、間に数人を介してのコミュニケーションになる。 (オフィシャル・インタヴューより)

フランチェスコ・トリスターノ、フランソワ=グザヴィエ・ロト、彼の指揮するレ・シエクル、それにモーリッツ・フォン・オズワルド(かつて『ReComposed』でカールの相棒を務めた彼は、本作では「スピリチュアル・アドバイザー」なる肩書きを与えられている。「『ReComposed』の楽曲を最初の公演でやったから、彼も当初のラインナップには入っていたんだ。レコーディングの段階では、その曲は入っていなかったけれど、参加してもらうことにしたんだ。彼はスピリチュアルなアドバイザー的な役割をしてくれた。実際に手を動かす技術者というよりはね」とカール・クレイグはオフィシャル・インタヴューで説明している)――この『Versus』にはさまざまな人たちが関わっている。そんなかれらを統べるのは、カール・クレイグではない。彼は指揮者ではないのだ。まさにそれこそが本作の大きな特徴だろう。

さらに、もうひとつ注目すべき点がある。『Versus』にはカール・クレイグが書き下ろしたいくつかの新曲とともにフランチェスコ・トリスターノの楽曲も収録されているが、しかしアルバムの中核を成しているのは“At Les”や“Desire”、“Domina”といったカール・クレイグの往年の名曲たちなのである。

選曲については、フランチェスコと僕で選んだ。基準はオーケストラでの再現性だった。だから、自分の曲でもオーケストラで再現することが不可能なものもあった、たとえば“Neurotic Behavior”だったりとか。プログラミングでできても、生演奏ではできないことがある。だから、フランチェスコが可能か不可能かのジャッジをしてくれた。 (オフィシャル・インタヴューより)

再現、とカール・クレイグは言っているけれど、それはもちろんコピーということではない。既存の彼の楽曲を、いかに異なるスタイルへと変換してみせるか。言い換えれば、既存の彼の楽曲をいったん解体した後に、いかにそれを再構築してみせるか。それこそがこのアルバムのもうひとつの主眼と言っていいだろう。『Versus』は「構築」ではなく「再構築」を目指している。だからこそこのアルバムは、ジェフ・ミルズの『Planets』とは異なって、カール・クレイグの既存の曲を中心に構成されているのである。

ゆえに本作は、「カール・クレイグ」という名義で発表されてはいるものの、いわゆる彼のソロ・アルバムではない。かつてラヴェルがムソルグスキーを管弦楽化したように、かつてカラヤンがラヴェルを骨抜きにしたように、かつてカール・クレイグとモーリッツ・フォン・オズワルドがカラヤンを解体して再構築したように、いまフランチェスコ・トリスターノやフランソワ=グザヴィエ・ロトたちが、カール・クレイグの解体と再構築を試みている。そしてカール・クレイグ本人は、その過程を受け入れるということをこそ自らの大きな任務と見做している。

そのような再構築への意志があるからこそ彼は、以下のインタヴューで自らのキャリアの開始点がデリック・メイとのユニットだったことを強調しているのだろう。彼はいま「バンドの一員」であることに徹しようとしている。彼は司令官ではなく補佐官であろうと努めている。だからこのアルバムのジャケットに掲げられている彼の名は、クラシックのレコードにおける作曲家の名のようなものなのだろう。カール・クレイグは能動的に対象となった。彼は音楽家として次のステージへと進むために、自らの楽曲を他の人たちに再解釈させることで、自らとその楽曲たちを再構築しようとしているのである。

かつてカール・クレイグは指揮者だった。いま彼は積極的に、歯車の歯であろうとしている。

質問・文:小林拓音(2017年4月29日)

| 12 |

Profile

小林拓音/Takune Kobayashiele-king編集部。携わった本に『奇妙なものとぞっとするもの』『イーノ入門』『ブラック・パワーに捧ぐ』『コロナが変えた世界』『Warp 30』『フライング・ロータスとLAビートの革命』など。編集した本に『インディ・ゲーム名作選』『ライトノベル・クロニクル2010-2021』『わたしたちを救う経済学』『ゲーム音楽ディスクガイド』『文明の恐怖に直面したら読む本』『初音ミク10周年』など。

INTERVIEWS

- interview with xiexie - オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語

- interview with salute - ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる ──サルート、インタヴュー

- interview with bar italia - 謎めいたインディ・バンド、ついにヴェールを脱ぐ ──バー・イタリア、来日特別インタヴュー

- interview with Hiatus Kaiyote (Simon Marvin & Perrin Moss) - ネオ・ソウル・バンド、ハイエイタス・カイヨーテの新たな一面

- interview with John Cale - 新作、図書館、ヴェルヴェッツ、そしてポップとアヴァンギャルドの現在 ──ジョン・ケイル、インタヴュー

- interview with Tourist (William Phillips) - 音楽はぼくにとって現実逃避の手段 ──ツーリストが奏でる夢のようなポップ・エレクトロニカ

- interview with tofubeats - 自分のことはハウスDJだと思っている ──トーフビーツ、インタヴュー

- interview with I.JORDAN - ポスト・パンデミック時代の恍惚 ──7歳でトランスを聴いていたアイ・ジョーダンが完成させたファースト・アルバム

- interview with Anatole Muster - アコーディオンが切り拓くフュージョンの未来 ──アナトール・マスターがルイス・コールも参加したデビュー作について語る

- interview with Yui Togashi (downt) - 心地よい孤独感に満ちたdowntのオルタナティヴ・ロック・サウンド ──ギター/ヴォーカルの富樫ユイを突き動かすものとは

- interview with Keiji Haino - 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第3回 『天乃川』とエレクトロニク・ミュージック

- interview with Sofia Kourtesis - ボノボが贈る、濃厚なるエレクトロニック・ダンスの一夜〈Outlier〉 ──目玉のひとりのハウス・プロデューサー、ソフィア・コルテシス来日直前インタヴュー

- interview with Lias Saoudi(Fat White Family) - ロックンロールにもはや文化的な生命力はない。中流階級のガキが繰り広げる仮装大会だ。 ——リアス・サウディ(ファット・ホワイト・ファミリー)、インタヴュー

- interview with Shabaka - シャバカ・ハッチングス、フルートと尺八に活路を開く

- interview with Larry Heard - 社会にはつねに問題がある、だから私は音楽に美を吹き込む ——ラリー・ハード、来日直前インタヴュー

- interview with Keiji Haino - 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第2回 「ロリー・ギャラガーとレッド・ツェッペリン」そして「錦糸町の実況録音」について

- interview with Mount Kimbie - ロック・バンドになったマウント・キンビーが踏み出す新たな一歩

- interview with Chip Wickham - いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 ──サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー

- interview with Yo Irie - シンガーソングライター入江陽がいま「恋愛」に注目する理由

- interview with Keiji Haino - 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第1回 「エレクトリック・ピュア・ランドと水谷孝」そして「ダムハウス」について

DOMMUNE

DOMMUNE