MOST READ

- Columns 4月のジャズ Jazz in April 2024

- Li Yilei - NONAGE / 垂髫 | リー・イーレイ

- interview with Lias Saoudi(Fat White Family) ロックンロールにもはや文化的な生命力はない。中流階級のガキが繰り広げる仮装大会だ。 | リアス・サウディ(ファット・ホワイト・ファミリー)、インタヴュー

- interview with Keiji Haino 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第2回

- interview with Larry Heard 社会にはつねに問題がある、だから私は音楽に美を吹き込む | ラリー・ハード、来日直前インタヴュー

- The Jesus And Mary Chain - Glasgow Eyes | ジーザス・アンド・メリー・チェイン

- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈

- Columns ♯5:いまブルース・スプリングスティーンを聴く

- claire rousay ──近年のアンビエントにおける注目株のひとり、クレア・ラウジーの新作は〈スリル・ジョッキー〉から

- interview with Shabaka シャバカ・ハッチングス、フルートと尺八に活路を開く

- tofubeats ──ハウスに振り切ったEP「NOBODY」がリリース

- Beyoncé - Cowboy Carter | ビヨンセ

- 『成功したオタク』 -

- Politics なぜブラック・ライヴズ・マターを批判するのか?

- Larry Heard ——シカゴ・ディープ・ハウスの伝説、ラリー・ハード13年ぶりに来日

- 壊れかけのテープレコーダーズ - 楽園から遠く離れて | HALF-BROKEN TAPERECORDS

- interview with Keiji Haino 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第1回 | 「エレクトリック・ピュアランドと水谷孝」そして「ダムハウス」について

- Free Soul ──コンピ・シリーズ30周年を記念し30種類のTシャツが発売

- interview with Fat White Family 彼らはインディ・ロックの救世主か? | ファット・ホワイト・ファミリー、インタヴュー

- Royel Otis - Pratts & Pain | ロイエル・オーティス

Home > Columns > 環太平洋電子音楽見本市- JOLT TOURING FESTIVAL 2015 レポート

環太平洋電子音楽見本市

JOLT TOURING FESTIVAL 2015 レポート

@SuperDeluxe Nov 13-14, 2015

松村正人× 細田成嗣 写真:伊藤 さとみ / Satomi Ito Dec 02,2015 UP

Day2 即興音楽の構造化をめぐる3つのありよう

灰野敬二 + 大友良英

L?K?O + SIN:NED + 牧野貴

田中悠美子 + Mary Doumany

森重靖宗 + Cal Lyall

)-(U||!C|<

中山晃子 (alive painting)

DJ Evil Penguin

文:細田成嗣

〈JOLT TOURING FESTIVAL 2015〉は、音響作家のジェイムス・ハリックが主宰するオーストラリアの団体〈JOLT〉が中心となって企画した、香港とマカオを巡るツアー・イヴェントの一環として行われた。ここ日本では、現在は東京在住のカナダ人アーティスト、キャル・ライアルが運営し、都内で継続的な無料イヴェントを手がけてきた〈Test Tone〉との共催というかたちになっている。〈JOLT〉は過去2012年と2014年にも日本でのフェスティヴァルを開催しているが、3年前のそれが日本の各都市を経巡りながら行われ、昨年は日本とイギリスとで開催されたのに対し、今回スポットが当てられたのは、近年そのオルタナティヴな音楽シーンへの注目度が高まりつつあるアジア圏だったと指摘することができるだろう。とはいえ、それはあくまでツアーの全体像から導き出されることであって、〈スーパーデラックス〉で行われたこのフェスティヴァルに、とくにアジア圏に対する目配せがあったとか、ましてやそれを代表するものだったというようなことはみられなかった。

終始閑散としていた前日とはうってかわって、2日めは開場後も入り口の外まで人が並ぶほどの賑わいをみせていた。これから行われるライヴ演奏が、誰もが未だ体験していないものである以上、観客の人数が演奏の質をそのまま表しているわけではないことは言うまでもないが、そこにかけられた期待の大きさは推して知ることができる。おそらく7年ぶりに共演する灰野敬二と大友良英のデュオにとりわけ注目が集まったものと思われるが、全体が3部構成にプログラムされたこの日のイヴェントでは、まさに期待の中心が熱狂の頂点に達するようにして、圧巻のライヴをみせてくれた。同時にこの3部のプログラムは、即興音楽の構造化をめぐる3つのありようを、それぞれ提示していたようにも思う。まず第1部において、もっとも自発的な形態での構造化、すなわち、演奏家が演奏を始めることによって音楽が始まり、そこから演奏家が終わりを見出すことによって音楽が終わるという、即興演奏におけるスタンダードなありかたが示される。続く第2部では、演奏家の外部に設けられた開始と終了に対して、その中間をいかにして彩るかということに焦点が当てられることになる。そしてこのふたつのプログラムを受けて、第3部では、それらを止揚するような取り組みがなされていった。

***

Yumiko Tanaka + Mary Doumany

最初に登場したのは義太夫三味線の田中悠美子とハープのメアリー・ダウマニーだった。ダウマニーがハープを打楽器的に扱いながら生み出すリズムにのせて、卓上に寝かせられた三味線を田中はときには叩き、ときには弾きながら応対していく。即興演奏に特徴的ともいえる、相手の出方をうかがいながら有機的に反応していくやりとりは緊張感溢れるものだった。ふと気づくと地響きのような低音が聴こえはじめ、ごく自然な流れで演奏に参加していたジェイムス・ハリックがピアノの内部奏法を行なっている。さらにキャル・ライアルと森重靖宗がそれぞれバンジョーとチェロをもって参加し、クインテットによる集団即興へ。

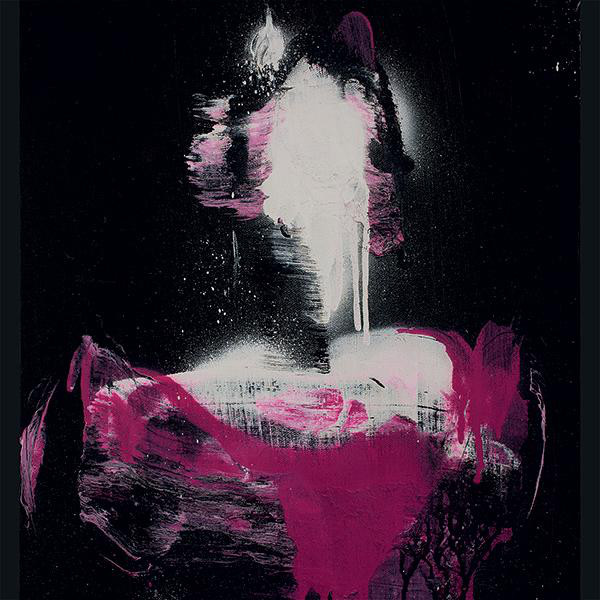

森重靖宗 + Cal Lyall + )-(U||!C|< + 中山晃子

ハリックとダウマニーによる唸るようなヴォイスが、田中の義太夫節とあいまって、どこか「日本的」ともいうべきおどろおどろしさを生み出していく。演奏者の背後の壁には、ヴィジュアル・アーティストの中山晃子によるアライヴ・ペインティングが映し出されていて、その都度の演奏にイメージを付与していたのだが、手元に用意した極彩色の液体を、垂らしたり流したりしつつその場で絵画を描き、それを拡大して投射された映像は、演奏の「おどろおどろしさ」と共犯関係を結ぶようにもみえた。その後、田中とダウマニーのふたりが退場し、残されたトリオによる演奏になる。バンジョーによる音楽的な和音を響かせもするライアルの演奏と、舞踏家のような身のこなしでチェロから深い低音を紡ぎ出す森重、それに引きつづき唸り声をあげながら解体されたピアノ演奏を聴かせるハリックの3人が、デュオからはじまった音楽に終着点を見出していった。

***

転換を挟んで行われた次の演奏は、ターンテーブル奏者のL?K?Oと香港出身の音楽家SIN:NEDによるデュオが、映画作家の牧野貴によって作成された/されつつある映像作品に対峙しながら聴覚的余白を埋めていくというものだった。このまえに行われた演奏を第1部とするなら、この第2部はそれと好対照をなすものだったといえる。演奏家とコミュニケートしながらその場で即興的にイメージを生成していった中山晃子のペインティングと比較するとき、牧野の映像は演奏に触発されて変化していくというよりも、あらかじめ定められた枠組みの中で、不確定的に散りばめられていったノイズが、偶発的なイメージを生成していくといったものだった。

L?K?O + SIN:NED + 牧野貴

その内容も対照的で、滴り落ちる極彩色の液体がグロテスクかつ官能的に蠢いていた中山の映像に対し、高速度で明滅する宇宙的なイメージから生み出される牧野のそれは、まるで内的世界がテクノロジーの力を借りて視覚化されたもののようだ。演奏のほうも、第1部のそれがアコースティック楽器による丁々発止のやりとりだったのとは異なり、電子的なノイズが、共同して映像作品に対する音楽を生み出していくといったふうであり、サウンドの移り変わりも緩やかに変化していった。とりわけ印象的だったのは、ドローン/アンビエントな響きからはじまった演奏において、中途、ターンテーブルの演奏も行なっていたSIN:NEDが、そのトーンアームの先端を咥えて「吹奏」しはじめたことだ。

それを契機とするように、演奏は轟音ノイズの海へと突入していった。まるで教会オルガンのような奥行きのある共鳴が聴こえたターンテーブルの「吹奏」は、しかしながら、むしろ呼吸する根源的な身体性が、電子回路によってつねにサウンドと断絶させられてしまうという事態を象徴していたように思う。第1部における演奏者の身体性は、ここでは機械的な操作性へと変わり、ライヴの枠を演者のそれぞれが推し広げていったパフォーマンスは、枠によって切り取られるべき演奏をどのように満たしていくかという問題へと移されていった。

***

対照的なふたつのライヴを経て、灰野敬二と大友良英によるデュオがはじまった。2日間のフェスの大トリでもあるこの演奏は、まさに大円団というに相応しい圧倒的なもので、予定時間を大幅に超過して行われることとなった。灰野が歌唱する“イエスタディ”から幕を開けた演奏は、当然のことながらメロディがぐにゃりと変形したそれにビートルズの面影はなく、時折聞こえる、それもまた定かではないが、歌詞の部分的なフレーズによってそれがその曲なのだと判別できるもので、それに対して大友のギターは弦と金属の衝突による打楽器的ノイズで応戦していく。

灰野敬二 + 大友良英

伴奏というよりも歌と拮抗するようにギターが向かい合う演奏だ。歌唱が終わると灰野はギターを手にとり、ギター同士によるノイズのデュオがはじまった。爆音の渦が観衆を包む。第1部でパフォーマンスを行っていた中山晃子が、ここでも演奏にイメージを付与していたのだが、一瞬だけ、灰野の背後に妖気が立ち昇るかのようなモヤモヤとした映像が投射されていた場面があった。だが「おどろおどろしさ」が、オーストラリア勢によるちょっとしたサービス精神のあらわれでもあったと思えば、ここにそれが出る幕はなく、そしてそのことを強調するかのようにして、中山はすぐさま別のイメージへと変化させていった。

終了予定時刻を大きく過ぎてから、なんども大友が終わりの合図を出していたように思う。即興演奏において、その演奏を終了する場面は明確に定まっているものではないが、演奏しているとたしかにその時が訪れる、ということを、大友をはじめとした多くの即興演奏家はよく口にしている。そういった終了の契機がなんどもみられたように思う。だがそれも、灰野がつねに終わりを逸脱していくようにして拒みつづけ、演奏は継続していく。こうなってしまった以上、果たしてこの演奏は終わりを見出すことができるのかどうか、あるいはこのまま延々と続いていくのではないか……とまで思われた。だがしかし、それから暫く経ったあと、灰野がギターを置いてマイクを手にすると、大友もそれに合わせてギターを持ち直したのである。そして締めの一曲として「奇妙な果実」を歌いはじめたのだった。

つまり、このデュオによる演奏は、はじめから終わりが定められていたのである。その瞬間、いままで見せていた「終わり」に対する逸脱が、ことごとく演奏の「中間」におけるパフォーマンスであったことに切り替わった。それは次の展開をその場で切り開いていく即興演奏に、あらかじめ「終わり」が設定されていることによって、より大胆に、かつどこまでも遠い地点を見せながら、「終わらない」演奏をなし得るように仕掛けた巧妙なトリックだったのである。

これを第3部とするならば、すなわちパフォーマンスの枠をその場で構築していった第1部と、あらかじめ規定された枠のなかでパフォーマンスがなされた第2部を受けて、第3部では、始まりと終わりの行為が決められながら、むしろ決められていればこそ、その枠を自在に拡張し変化させることによって、予見不能な構造化をなしていったということができるだろう。個々別々に体験するだけでは捉えきれない原理のようなものが、ひとつの場所に複数並置されることで浮上する――フェス特有の異化作用が一層スリリングな展開をもたらした一夜だった。

COLUMNS

- Columns

4月のジャズ- Jazz in April 2024 - Columns

♯5:いまブルース・スプリングスティーンを聴く - Columns

3月のジャズ- Jazz in March 2024 - Columns

ジョンへの追悼から自らの出発へと連なる、1971年アリス・コルトレーンの奇跡のライヴ- Alice Coltrane - Columns

♯4:いまになって『情報の歴史21』を読みながら - Columns

攻めの姿勢を見せるスクエアプッシャー- ──4年ぶりの新作『Dostrotime』を聴いて - Columns

2月のジャズ- Jazz in February 2024 - Columns

♯3:ピッチフォーク買収騒ぎについて - Columns

早世のピアニスト、オースティン・ペラルタ生前最後のアルバムが蘇る- ──ここから〈ブレインフィーダー〉のジャズ路線ははじまった - Columns

♯2:誰がために音楽は鳴る - Columns

『男が男を解放するために』刊行記念対談 - Columns

1月のジャズ- Jazz in January 2024 - 音楽学のホットな異論

第2回目:テイラー・スウィフト考 - ――自分の頭で考えることをうながす優しいリマインダー - Columns

♯1:レイヴ・カルチャーの思い出 - Columns

12月のジャズ- Jazz in December 2023 - Columns

11月のジャズ- Jazz in November 2023 - 音楽学のホットな異論

第1回目:#Metoo以後のUSポップ・ミュージック - Columns

10月のジャズ- Jazz in October 2023 - Columns

ゲーム音楽研究の第一人者が語る〈Warp〉とワンオートリックス・ポイント・ネヴァー - Columns

〈AMBIENT KYOTO 2023〉現地レポート

DOMMUNE

DOMMUNE