MOST READ

- Ryuichi Sakamoto | Opus -

- interview with Lias Saoudi(Fat White Family) ロックンロールにもはや文化的な生命力はない。中流階級のガキが繰り広げる仮装大会だ。 | リアス・サウディ(ファット・ホワイト・ファミリー)、インタヴュー

- Li Yilei - NONAGE / 垂髫 | リー・イーレイ

- Columns 4月のジャズ Jazz in April 2024

- tofubeats ──ハウスに振り切ったEP「NOBODY」がリリース

- interview with Larry Heard 社会にはつねに問題がある、だから私は音楽に美を吹き込む | ラリー・ハード、来日直前インタヴュー

- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈

- The Jesus And Mary Chain - Glasgow Eyes | ジーザス・アンド・メリー・チェイン

- Larry Heard ——シカゴ・ディープ・ハウスの伝説、ラリー・ハード13年ぶりに来日

- Columns ♯5:いまブルース・スプリングスティーンを聴く

- interview with Keiji Haino 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第2回

- interview with Shabaka シャバカ・ハッチングス、フルートと尺八に活路を開く

- Free Soul ──コンピ・シリーズ30周年を記念し30種類のTシャツが発売

- interview with Fat White Family 彼らはインディ・ロックの救世主か? | ファット・ホワイト・ファミリー、インタヴュー

- Fat White Family ——UKインディ・ロックの良き精神の継承者、ファット・ホワイト・ファミリーが新作をリリース

- 『成功したオタク』 -

- claire rousay ──近年のアンビエントにおける注目株のひとり、クレア・ラウジーの新作は〈スリル・ジョッキー〉から

- Columns 3月のジャズ Jazz in March 2024

- Beyoncé - Cowboy Carter | ビヨンセ

- Columns 坂本龍一追悼譜 海に立つ牙

Home > Columns > ♯3:ピッチフォーク買収騒ぎについて

音楽メディアにおける批評の時代は終わり、いまは「ファンダム」(ファン文化)の時代だそうだ。言葉の使い道は賞賛のためか、さもなければ人気者にぶらさがって、売れているものがどうして売れている(=どうして成功している)のかを分析し解説すること──ではないようだ。要するに、ファンダムこそが音楽の販売促進の有力な機動力で、アーティストにとってもレーベルにとっても必要なのはファンダムであると、そういう話だと。この解釈で合っていたら、なるほどそりゃそうだと思う。が、しかし音楽文化はそれだけでは語れない、より複雑なものなのだ。およそ1世紀前にアイシュタインが解読した宇宙空間のように。

去る1月、コンデナストによる『ピッチフォーク』の『GQ』への吸収が欧米で話題になった。『ニューヨーク・タイムス』から『ガーディアン』といった大手メディアが大きく記事にしているくらいだからこれはひとつの事件といっていいだろうし、ファンダムの時代において、この騒がれ方には考えさせられるものがある。現在の『NME』が名前は同じでも70年代〜90年代のそれとはまったく別物であるように、買収によって編集方針やスタッフは変えられるだろう。しかも買収したのがいまどきもっとも不要だと思われる男性誌(GQ)なるものの親会社とあっては、ある種の文化闘争の気配さえ生じるのは喜ばしい話で、なんとデモにまで発展したそうである。

正直にいうが、ぼくは『ピッチフォーク』を読んでいなかったとはいわないけれど、定期的にチェックするほど熱心な読者ではなかった。理由のひとつには、日本のレーベルや関係者が「『ピッチフォーク』で●●点!」とかいってみたり、「日本には『ピッチフォーク』のようなメディアがないから云々〜」とかいわれたりするのは、ニュートン力学以前に戻って宇宙の中心は『ピッチフォーク』にありといわれているようで、ぼくのなかの嫉妬心ないしはちっぽけな逆張りが働いてしまったからである。詩人ウィリアム・ブレイクにいわく「逆張りなくして進歩なし」、まあ許して下さいな。だからその対抗馬だった『タイニー・ミックス・テープ』(すでに終了)やUKでは編集方針が変えられる以前の『ダミー』と『ファクト』、そして現在も活動中の『クワイエタス』のほうを読んでいたし、『クワイエタス』はいまも読んでいる。当初は、『ピッチフォーク』も『ローリング・ストーン』(あるいは形骸化した『NME』)のような古株ロック・メディアに対する逆張りだったわけだが、いつの間にかこっちが主流になってしまったのだ。

音楽文化史的にいえば、『ピッチフォーク』の功績は、まずはゼロ年代初頭のアニマル・コレクティヴをはじめとする、それこそ主流が相手にしなかったインディの存在を広くアピールし、時代を更新したことにある。それまでは、70年代の『クリーム』をのぞけば、アメリカのロック・メディアは自国のアンダーグラウンドな文化を率先してフォローすることはなかった。ヤン・ウェナーがパンクを認めたがらなかったように、アメリカのロック文化には保守的な側面があって(日本もそうだし、UKにもそれはあるわけだが)、NY生まれのヒップホップを最初に表紙にした音楽メディアは、おそらく1982年8月の『NME』(とうぜんグランドマスター・フラッシュである)だったし、シカゴ・ハウスもデトロイト・テクノも、アメリカが見向きもしなかったアメリカの音楽を積極的に取り上げ、真っ先にそれらを評価したのはイギリスのメディアだった(フランキー・ナックルズやデリック・メイなどは、80年代後半の『NME』のほとんどレギュラーだった)。そう考えれば、『ピッチフォーク』は自国のブラック・アンダーグラウンドのことも、ロッキズムが排除したダンス・カルチャーのことも、それ以前にくらべればそこそこフォローしてきた最初の米メディアといえるのかもしれない。白人男性ロックが宇宙の中心にはならないよう配慮していることだって、よくわかる。

とはいえ同サイトのもっとも大きな功績は、オンライン音楽メディアのテンプレートを作ったこと、1枚のアルバムについて多くの言葉で語るというスタイルを定着させたことだろう。音楽作品に対する点数制は英米メディアのお家芸で、ゲームとしては面白いが、『ミュージック・マガジン』のそれを見ればわかるように茶番もしくは悲劇にもなりかねない。たとえ点数が低くても、それなりの文字数を擁した『ピッチフォーク』の論評には(すべてがそういうわけではないのだろうけれど)ちゃんとした考察もしくは愛情が表現されいるようだし、文章のクオリティはおしなべて高い印象がある。最近というか、もう1年以上前になるが、現代音楽家クセナキスの編集盤のレヴューはよく憶えている。学術用語をならべただけの、わかるひとにしかわからないよくあるそれではなく、クセナキスの極めて複雑な人生を描きながら、なにゆえ彼が「人間以外のテーマ」をもたなけばならなかったのかを論じた内容で、ちゃんと大衆に読まれることを意識した、エリート主義に染まらない知的かつみごとな構成力をもった文章だった。それから、2年ほど前にele-king booksから『ピッチフォーク』の副編集長だったジェン・ペリーの本(『ザ・レインコーツ──普通の女たちの静かなポスト・パンク革命』坂本麻里子訳)を出してみて、語り口のうまさや洞察力など音楽ジャーナリストとしてのたしかな力量に舌を巻いたものだった。しかしながらその他方では、毎日複数枚のアルバム・レヴューを掲載するその大量な情報の放出は、音楽が溢れかえりファストフードのように消費されている現代のリスニング文化と極めて親和性の高いものではあったが……(他人のことを言える立場でないことはよくわかっている)。

まあ、それはそれとて『ピッチフォーク』の買収騒ぎを、音楽メディア文化がいま危機に瀕していることへのリアクションだというならぼくもそこに一票投じたい、などと悠長なことをいってる場合ではない。『クワイエタス』は、このところ毎年年末になるとだいたい弱音を吐いた編者の(身につまされる)原稿が載っているので、ここは音楽ジャーナリズムの踏ん張りどころだ。

『ピッチフォーク』の買収騒ぎのなかで、『クワイエタス』(あるいは『ワイアー』などに寄稿)の名物ライター、ニール・クルカルニが死去したことも音楽ジャーナリズム的には最近のトピックだった。アジア系イギリス人ライターのこの人こそ逆張りの王様というか芸のある毒舌家で、ストーン・ローゼズのファーストをクソだと言える数少ない書き手だった(彼によれば、1989年のマンチェスターで最高のアルバムは、ドゥルッティ・コラムの『Vini Reilly』で、聴いてみるとたしかにその意見は説得力がある)。クルカルニにかかればオアシスも『スクリーマデリカ』もボロくそで、フランク・ザッパの全作品など無理して聴く必要はないなどと言い切った勇敢な人だ(日本でいえばある時期の三田格や磯部涼に近い)。彼のような名物ライターがいなくなったことをUKでは多くのひとたちが惜しんでいるが、ぼくが彼の文章を読んでいたのは必ずしも彼の毒舌が好きだったからというわけでもない。クルカルニは魅力的なレゲエ・ライターでもあったからだ。

音楽に関する文章はいまでも重要な文化だ。より深い理解を助けてくれるし、自分にはなかったより面白い解釈を与えてくれもする。ときには神話を強化し、エネルギーを伝達してもくれる。ハイ・カルチャーとロー・カルチャーの境界を曖昧にする文化的経験としての音楽リスニングの言語化、知性派なら、現代思想を援用し既成理論への挑戦の手がかりにするだろう(面白いことに、UKの音楽批評にペダンチックな文章がたびたびみられるようになったのはパンク・ロック以降である)。自分の知らなかった音楽を紹介してくれる記事はありがたいしデータ重視の文章もリスニング生活では役に立つが(もともとぼくは、音楽雑誌のレヴューすなわち新譜情報から読むタイプだった)、記憶の書棚に残るのは、繰り返すがその音楽の理解を深めてくれる文章(正確でネットを頼りにしていない豊富な知識の共有や労を惜しまない現場主義者によるレポートもここに入る)、音楽から連想される感情的な強さやエネルギーを有し、音楽を聴いていて良かったと思える記事やエッセイ、知的な内省および書き手の人生におけるその音楽の意味をうまく表現している優れた自分語り、非学術的な文化論や自分には思いもよらなかった解釈(当たり前すぎるそれではなく、破壊的で見当違いな解釈はときに魅力だ)や共感しうる強いオピニオンをもった(反論にびびっていない)文章のほうかもしれない。ひとを酔わせる力、教養、そしてユーモアがあればなおのことよい。文章が良かったから音楽を聴いてみたなんていうことは多々ある。これはもう、アルゴリズムの牢獄からの脱出であり、だからぶっちゃけたところ、音楽の趣味でいえば『クワイエタス』とぼくはそれほど合っているわけではないのだが、それでも読んでいるのはウィットに富んだ文章が載っているからだ。

じつをいえばこのele-kingはファンダムにはじまっている。雑誌を創刊する数年前からぼくはダンス・ミュージック/エレクトロニック・ミュージックに夢中で、言葉のないこれこそ音楽の未来だと真剣に思っていた。UKやドイツのダンス・カルチャーの熱気を日本に伝えたい、自分はこのシーンの一部になりたい、そういう思いで執筆やメディアをはじめている。その際のハウスやテクノに関する情報は、みずから現地に取材に行くか、(いまでもそうだが)先ほど申し上げたようにイギリスのメディアに頼るしかなかった。必然的にぼくはそれらを読むことが習慣となり(ぼく程度の英語力しかない人間がインターネット以前の時代に英語の雑誌や書物を読むことは、なかなかたいへんな作業だった)、そしてイギリスの音楽メディアに親しんでいくうちにファンダム以上の文化がそこにあることをぼくは認識していったというわけだ(サイモン・レイノルズによれば、それは「多趣味で独学」の文化だ)。それに準じてele-kingの中身もファンダムからは離れ、ライターとしてのぼくも変わっていったように思う。

ダンス・カルチャーの重要な要素にDJカルチャーがあり、なんども書いているようにそれはリスナー文化の発展型ともいえる。DJが特定のジャンルに縛られがちなように、我が身を振り返ってもわかる話だが、ファンダムも外側で起きていることに無関心になりがちなところがある。聴いている側における言葉の醸成といったもうひとつの文化圏は、ともすれば生じる近視性、閉鎖性ないしは排他性を突き抜けることができる。センスの競い合いでもマウント合戦でもない、もっといえば音楽への単純な付加でさえない、そのもうひとつの文化を育てたいというのが編者としてのぼくの野心だし、音楽に関する文章が面白い、価値のあるものだと理解してもらいたいからメディアをやって、書籍や翻訳物も出している。ぼくはスポーツも好きで、スポーツに関する文章もよく読むほうだが、そのほとんどはくそつまらない勝利至上主義に支配されている。「ポピュラー文化はポピュリストである必要がない」(byマーク・フィッシャー)ことは歴史が証明しているのだし、もし音楽メディアが売れている音楽のことばかりの文章に占められていったら、どうだろう? 少なくともぼくはそんな世界に住みたくはない。

COLUMNS

- Columns

4月のジャズ- Jazz in April 2024 - Columns

♯5:いまブルース・スプリングスティーンを聴く - Columns

3月のジャズ- Jazz in March 2024 - Columns

ジョンへの追悼から自らの出発へと連なる、1971年アリス・コルトレーンの奇跡のライヴ- Alice Coltrane - Columns

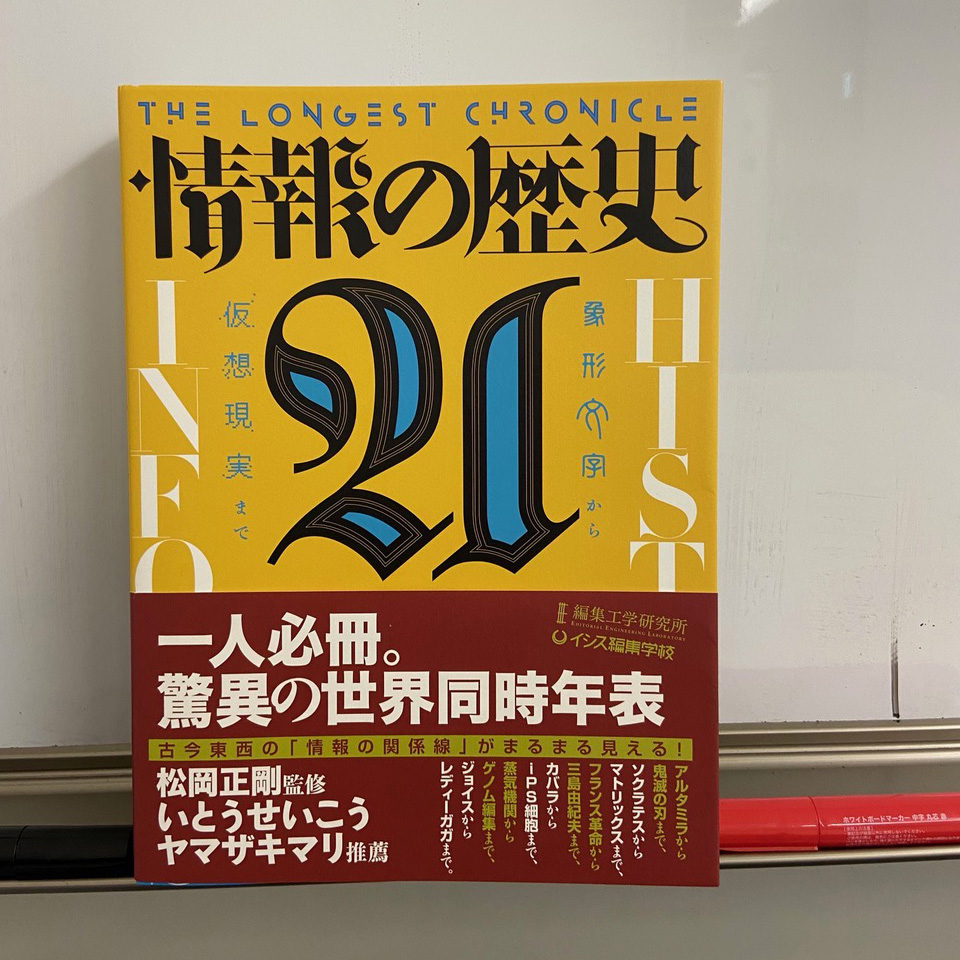

♯4:いまになって『情報の歴史21』を読みながら - Columns

攻めの姿勢を見せるスクエアプッシャー- ──4年ぶりの新作『Dostrotime』を聴いて - Columns

2月のジャズ- Jazz in February 2024 - Columns

♯3:ピッチフォーク買収騒ぎについて - Columns

早世のピアニスト、オースティン・ペラルタ生前最後のアルバムが蘇る- ──ここから〈ブレインフィーダー〉のジャズ路線ははじまった - Columns

♯2:誰がために音楽は鳴る - Columns

『男が男を解放するために』刊行記念対談 - Columns

1月のジャズ- Jazz in January 2024 - 音楽学のホットな異論

第2回目:テイラー・スウィフト考 - ――自分の頭で考えることをうながす優しいリマインダー - Columns

♯1:レイヴ・カルチャーの思い出 - Columns

12月のジャズ- Jazz in December 2023 - Columns

11月のジャズ- Jazz in November 2023 - 音楽学のホットな異論

第1回目:#Metoo以後のUSポップ・ミュージック - Columns

10月のジャズ- Jazz in October 2023 - Columns

ゲーム音楽研究の第一人者が語る〈Warp〉とワンオートリックス・ポイント・ネヴァー - Columns

〈AMBIENT KYOTO 2023〉現地レポート

DOMMUNE

DOMMUNE