MOST READ

- Columns 4月のジャズ Jazz in April 2024

- Li Yilei - NONAGE / 垂髫 | リー・イーレイ

- interview with Lias Saoudi(Fat White Family) ロックンロールにもはや文化的な生命力はない。中流階級のガキが繰り広げる仮装大会だ。 | リアス・サウディ(ファット・ホワイト・ファミリー)、インタヴュー

- interview with Keiji Haino 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第2回

- interview with Larry Heard 社会にはつねに問題がある、だから私は音楽に美を吹き込む | ラリー・ハード、来日直前インタヴュー

- The Jesus And Mary Chain - Glasgow Eyes | ジーザス・アンド・メリー・チェイン

- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈

- Columns ♯5:いまブルース・スプリングスティーンを聴く

- claire rousay ──近年のアンビエントにおける注目株のひとり、クレア・ラウジーの新作は〈スリル・ジョッキー〉から

- interview with Shabaka シャバカ・ハッチングス、フルートと尺八に活路を開く

- tofubeats ──ハウスに振り切ったEP「NOBODY」がリリース

- Beyoncé - Cowboy Carter | ビヨンセ

- 『成功したオタク』 -

- Politics なぜブラック・ライヴズ・マターを批判するのか?

- Larry Heard ——シカゴ・ディープ・ハウスの伝説、ラリー・ハード13年ぶりに来日

- 壊れかけのテープレコーダーズ - 楽園から遠く離れて | HALF-BROKEN TAPERECORDS

- interview with Keiji Haino 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第1回 | 「エレクトリック・ピュアランドと水谷孝」そして「ダムハウス」について

- Free Soul ──コンピ・シリーズ30周年を記念し30種類のTシャツが発売

- interview with Fat White Family 彼らはインディ・ロックの救世主か? | ファット・ホワイト・ファミリー、インタヴュー

- Royel Otis - Pratts & Pain | ロイエル・オーティス

Home > Regulars > Forgotten Punk > #6:質問は答えよりも重要- ――『ポストパンク・ジェネレーション 1978-1984 』を読んで

ポストパンク・ ジェネレーション 1978-1984 サイモン・レイノルズ (著) 野中モモ (監修, 翻訳) 新井崇嗣 (翻訳) シンコーミュージック・エンタテイメント |

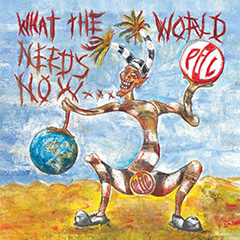

ポスト・パンクにおいて重要人物をひとり挙げよと言われたら、迷わずジョン・ライドンだと答える。ピストルズ解散後の彼が次は「どんなものであろうと反音楽」であることを掲げ、そしてPiLをはじめたことが、どれほど当時の10代の耳と精神と、それから脳みそまで押し広げたことか......。ロックの古典的な神話学(反抗、ドラッグ、女、セックス等々)に冷笑を浴びせながら、ライドンは子供たちがラモーンズやザ・ダムドのレヴェルに留まっていることを許さなかった。ダブのベースラインとカンのミニマリズムのブレンドをたくらみながら、ライドンはポスト・パンクにおける独学主義に導かれた知性を言葉にした。

アンドリュー・ウェザオールの読書好きは、彼も僕とまったく同じ歳であるがゆえのポスト・パンク世代特有のオブセッションから来ているのだと思う。あの時代、本を読まないミュージシャンは二流だった。レコードの知識だけで認められることはなかったのだ。

それは主に歌詞に表れた。ゲイリー・ニューマンの"カーズ"やザ・ノーマルの"ワームレザーレット"はJ.G.バラードの『クラッシュ』、ジョイ・ディヴィジョンの"アトロシティ・イグゼビジョン"はJ.G.バラードの『残虐行為展覧会』を参照し(バラードはウィリアム・バロウズと並んでインスピレーションの源だったのだ)、スロッビング・グリッスルがマルキ・ド・サドのアンチ・ヒューマニズムを展開すれば、マガジンはドストエフスキーの描いたアンチ・ヒーローを歌い、ギャング・オブ・フォーはブレヒトを引用した。スクリッティ・ポリッティにいたっては、彼らが入れ込んでいた現代思想家の名前=ジャック・デリダを曲名にしたほどだった。

スクリッティ・ポリッティの洒落た知識主義やマーク・スチュワートの政治的決意が騒がれるいっぽうで、それらとは反する快楽主義への意識を高めたのもポスト・パンクだった。ヘヴン17、あるいはソフト・セルやジ・アソシエイツといったバンドは、ほんのひとときの"快楽"を臆することなく賞揚した。そしてこうした連中がのちのハウス・ミュージックへと流れていく......と思えば話は早いのだが、ポスト・パンクにおけるダンスへの情熱の裏側にはドイツへのオブセッションが複雑に入りくんでいることも忘れないで欲しい。そう、ジョイ・ディヴィジョン、ウルトラヴォックス、ゲイリー・ニューマン、ジャパン......等々。スロッビング・グリッスルにいたっては、ある時期本気でファシズムに取り憑かれたほどで(このバンドは、レイノルズが指摘するように、アナーキズムの自由意志性が労働論ではなく唯我論に向かうときファシズムとの親和性が待っていることいち例)、それはまあともかく、とくに東欧や旧ソ連や中国への憧れにはマーガレット・サッチャーの新自由主義に晒された若者たちの正直な迷い――この残酷な競争社会を生きるくらいなら統率の取れた社会主義の国でロボットのように生きたほうが楽だという、なんとも辛い、微妙な揺らぎがある。とくにウルトラヴォックスの"アイ・ウォント・トゥ・ビー・ア・マシン"や"マイ・セックス"といった曲には、そうした倒錯性がよく出ている。

まあ、そんなわけで僕は、ザ・レインコーツの取材でポスト・パンクを「パンクにおける"議論"」という言葉に喩えてみた。もちろんどんなジャンルにも"議論"はあるものだが、ポスト・パンクにおけるそれは表現の、先ほどから指摘しているような、とんでもない多様性に結びついている。

レイノルズはこう書いている。

パンクは雑多なる不満分子の大群を、「反対」勢力としてわずかのあいだだけ団結させた。しかし、その問いが「何に対して?」に移行したとき、ムーヴメントは散り散りになり、それぞれが自分自身にとってパンクが意味するものの創造神話と、次にどこへ行くべきかのヴィジョンを育てていった。白熱する議論のなか、それぞれが共有している意見の不一致は、それでもなおそれぞれが共有しているものを明らかにした。パンクによって復活した音楽の力への信頼、そしてこの確信とともに生じる責任。これこそが「これからどこへ?」という問いを取り組むに値するものとした。この分裂と不一致の副産物がポストパンクの多様性であり、60年代の音楽の黄金時代に匹敵するサウンドとアイデアの魅惑的な豊かさなのだ。

大筋に関してはまったくその通りだと思う。

『ポストパンク・ジェネレーション』にはイギリスとアメリカ、ドイツやオーストラリアのバンドが取り上げられているが、この国からも多くの偉大なる「興味深い失敗」=ポスト・パンクが生まれている。フリクション、スターリン、タコ、ほぶらきん、非常階段、水玉消防団、チャンス・オペレーション、NON BAND、プラスティックス、P-モデル、じゃがたら、ミュート・ビート、EP4、突然段ボール、ゼルダ、INU、アント・サリー......エトセトラエトセトラ......われわれはこうした音楽に夢中になり、レイノルズが書いているように「どこまで音楽に真剣に取り組めるか、来る週も来る週も試み探求した興奮に次ぐ興奮の日々」を送った(90年代初頭にテクノに夢中になった人にはこの感覚がそれなりにわかる。そう、最低でも週に2回はレコード店をチェックしなければ気が済まない日々のことを......)。

だが......この素晴らしい労作である『ポストパンク・ジェネレーション』に関してもっとも重要なことを最後に言わせてもらえば、僕も、そしてレイノルズもまた、実はポスト・パンクの弊害についてもよく知っている、ポスト・パンクの"ポスト"についてもよく知っている、ということだ。レイノルズはレイヴ・カルチャーに触発された『エナジー・フラッシュ』を著し、僕も『ブラック・マシン・ミュージック』を書いている。どちらも1963年生まれの音楽狂いが、ダンス・カルチャーに触発されて書いた本だ。われわれ世代は、アシッド・ハウスの到来とともに「さらばポスト・パンクの知識偏重主義よ、さあバカになろう」と言って踊っているのである。ジョイ・ディヴィジョンのレコードを売り払い、中古でバーズのレコードを探し、そして太陽を求めたのだ。

だから、とうの昔にハウスとストーン・ローゼズを通過したわれわれ世代にとっては、『ポストパンク・ジェネレーション』は、あらかじめ結末を知っている物語を読んでいるようでもある......が、しかしイギリスの高名な評論家は、その結末にあらためて"揺らぎ"を与えているようだ。そうした"揺らぎ"は、ポスト・パンクの時代に思春期を送った人間にとってのある種の因果なのかもしれない。冒頭に書いたように、質問は答えよりも重要なのだ。それは決断主義に徹することのできない弱さと自由、もしくはいい加減さと優しさとの表裏一体を意味する。威張れた話ではないが、40にして迷っている人間だっているのだ。

レイノルズはこう結んでいる。

僕が音楽にこんなにも多くの期待を寄せることができるのはあの時代のおかげであり、感謝の思いはこれからも変わらない。

まったく同意するが、「音楽にこんなにも多くの期待を」寄せているのは、われわれの世代だけではない。磯部涼や七尾旅人や二木信だって、それぞれの背景があり、それなりに期待を寄せている。自分よりも10歳も若いのに裸のラリーズを50枚持っているという松村正人のような人に関してはただただ驚愕するが、彼の場合は、奄美大島出身ということが大きく影響しているのかもしれない。とにかく、当たり前の話、ポスト・パンク世代だけが特別であるはずがない......が、あらためていま思えば、あの時代の音楽にはいまでも有効な、成し遂げるべき夢があるとは思う。

パンクが否定したヒッピーよりも前向きな意味でヒッピー的で(ラフ・トレードを見よ)、60年代の反体制のスターの背後には敏腕マネージャーやメジャー・レーベル、業界の切れ者たちが付いていたものだが、ポスト・パンクの"カウンター"を後押ししたのは素人たちの理想主義への情熱だった。DIY主義であり、アンチ・スターシステムであり、独学主義だった。ポスト・パンクのそうした態度がやがてわれわれ世代をハウス・ミュージックに向かわせ、レイヴ・カルチャーに突進させたことは言うまでもない。

だからって30年後のいま、「引きちぎって、もういちどはじめる」べきだろうか? ポスト・パンクには"やり過ぎた"側面もあるし、"曖昧すぎた"ところもあった。"集まる"ことを警戒し過ぎたことも否めない。短期間のあいだにあまりにも多くの実験を詰め込めすぎたのかもしれない。が、迷ったときに立ち返ることは無駄ではない。なにせアイデアの宝庫だし、なにせポップ音楽における新自由主義への最初の反応だった。で、"答え"だって? そんなものは下僕どもにまかせておけばいい――と、ポスト・パンク風な引用でこの原稿を終わりとしよう。

COLUMNS

- Columns

4月のジャズ- Jazz in April 2024 - Columns

♯5:いまブルース・スプリングスティーンを聴く - Columns

3月のジャズ- Jazz in March 2024 - Columns

ジョンへの追悼から自らの出発へと連なる、1971年アリス・コルトレーンの奇跡のライヴ- Alice Coltrane - Columns

♯4:いまになって『情報の歴史21』を読みながら - Columns

攻めの姿勢を見せるスクエアプッシャー- ──4年ぶりの新作『Dostrotime』を聴いて - Columns

2月のジャズ- Jazz in February 2024 - Columns

♯3:ピッチフォーク買収騒ぎについて - Columns

早世のピアニスト、オースティン・ペラルタ生前最後のアルバムが蘇る- ──ここから〈ブレインフィーダー〉のジャズ路線ははじまった - Columns

♯2:誰がために音楽は鳴る - Columns

『男が男を解放するために』刊行記念対談 - Columns

1月のジャズ- Jazz in January 2024 - 音楽学のホットな異論

第2回目:テイラー・スウィフト考 - ――自分の頭で考えることをうながす優しいリマインダー - Columns

♯1:レイヴ・カルチャーの思い出 - Columns

12月のジャズ- Jazz in December 2023 - Columns

11月のジャズ- Jazz in November 2023 - 音楽学のホットな異論

第1回目:#Metoo以後のUSポップ・ミュージック - Columns

10月のジャズ- Jazz in October 2023 - Columns

ゲーム音楽研究の第一人者が語る〈Warp〉とワンオートリックス・ポイント・ネヴァー - Columns

〈AMBIENT KYOTO 2023〉現地レポート

DOMMUNE

DOMMUNE