MOST READ

- interview with Sleaford Mods 「ムカついているのは君だけじゃないんだよ、ダーリン」 | スリーフォード・モッズ、インタヴュー

- Columns Introduction to P-VINE CLASSICS 50

- Bandcamp ──バンドキャンプがAI音楽を禁止、人間のアーティストを優先

- 別冊ele-king 坂本慎太郎の世界

- Ken Ishii ──74分きっかりのライヴDJ公演シリーズが始動、第一回出演はケン・イシイ

- DADDY G(MASSIVE ATTACK) & DON LETTS ——パンキー・レゲエ・パーティのレジェンド、ドン・レッツとマッシヴ・アタックのダディ・Gが揃って来日ツアー

- Masaaki Hara × Koji Murai ──原雅明×村井康司による老舗ジャズ喫茶「いーぐる」での『アンビエント/ジャズ』刊行記念イヴェント、第2回が開催

- aus - Eau | アウス

- Autechre ──オウテカの来日公演が決定、2026年2月に東京と大阪にて

- Daniel Lopatin ──映画『マーティ・シュプリーム 世界をつかめ』のサウンドトラック、日本盤がリリース

- 見汐麻衣 - Turn Around | Mai Mishio

- interview with bar italia バー・イタリア、最新作の背景と来日公演への意気込みを語る

- Shabaka ──シャバカが3枚目のソロ・アルバムをリリース

- Geese - Getting Killed | ギース

- ポピュラー文化がラディカルな思想と出会うとき──マーク・フィッシャーとイギリス現代思想入門

- Dual Experience in Ambient / Jazz ──『アンビエント/ジャズ』から広がるリスニング・シリーズが野口晴哉記念音楽室にてスタート

- Oneohtrix Point Never - Tranquilizer | ワンオートリックス・ポイント・ネヴァー

- アンビエント/ジャズ マイルス・デイヴィスとブライアン・イーノから始まる音の系譜

- interview with bar italia 謎めいたインディ・バンド、ついにヴェールを脱ぐ | バー・イタリア、来日特別インタヴュー

- GEZAN ──2017年の7インチ「Absolutely Imagination」がリプレス

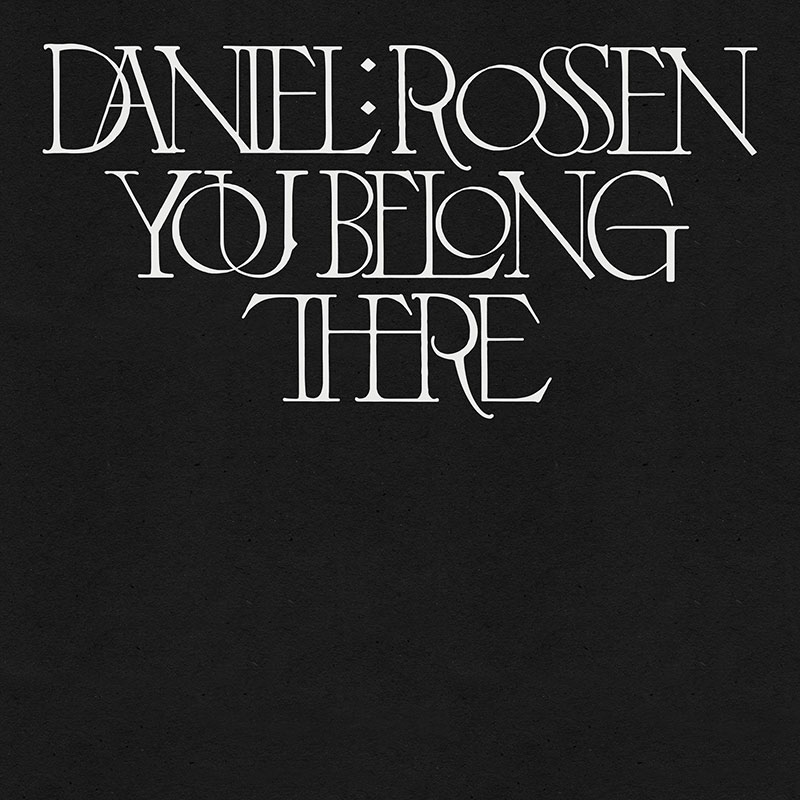

Home > Columns > 岡田拓郎と増村和彦が語る「ひとりグリズリー・ベア」の魅力とは?- ──ダニエル・ロッセン初のソロ・アルバムがリリース

岡田拓郎と増村和彦が語る「ひとりグリズリー・ベア」の魅力とは?

──ダニエル・ロッセン初のソロ・アルバムがリリース

談:岡田拓郎、増村和彦 photo by Amelia Bauer Apr 08,2022 UP

ポップスでフラメンコってけっこう使いどころが難しいなとギタリストとして思う部分はある。フラメンコって絶対フラメンコになっちゃうからね(笑)。フラメンコのオルタナティヴを提示しているというか、こういうフラメンコの使い方があるんだと(岡田)

ダニエル・ロッセンは、バンドが取り入れるべきクラブ・ミュージックのさらに先を行ってるということだね。(増村)

■岡田さんはギタリストとして、今作のギターについてはどう思いました?

岡田:12弦ギターのハープのような速いアルペジオって、昔からのダニエル・ロッセンのシグネチャー・サウンドのようなものですが、それはブラジルだったり、それこそジョン・フェイヒィやロビー・バショウなどから由来していると思った。あと “Unpeopled Space” なんかで聴ける、半音ずつ和声を行き来する進行はフラメンコっぽい感じがありますね。カタルーニャ音響派のギタリストでアルバート・ギメンズ(Albert Gimenez)というひとがいるのですが、彼のコンテンポラリーなフィルターを経由したスペイン音楽なんかを思い出しました。ロッセンは若い頃からクラシック音楽やフラメンコの勉強をしていたそうですが、ポップスでフラメンコってけっこう使いどころが難しいなとギタリストとして思う部分はある。フラメンコって絶対フラメンコになっちゃうからね(笑)。フラメンコのオルタナティヴを提示しているというか、こういうフラメンコの使い方があるんだと、ギタリスト的に面白いと感じました。

増村:たしかにフラメンコ感はあって面白かったよね。なんだろう、アメリカーナ・フラメンコ? 8ビート・フラメンコ? どう言えばいいのかわからないけど、ハマってるよなあ。

岡田:アメリカーナ・フラメンコ(笑)。でも、アメリカのジョン・フェイヒィみたいな音楽ってけっこう馬の足が転がるような感じがあるから、フラメンコのビートとまあ似てると言えば似てる(笑)。

増村:なにか通ずるものを発見したんだろうね。その仲介役がジスモンチだったと。

岡田:グリズリーっぽい幾何学的なコード感はやっぱりブラジル由来だと感じます。逆に言うと、グリズリーのその要素はもともとダニエル・ロッセンの力が大きかったんだなと、今回のアルバムを聴いてると思います。あとやはり12弦ギターが、アルバム全体のダイナミクスの指揮者だなって感じる。コントラバスやチェロ、管楽器も自分で弾いてるけど、それらがぜんぶギターに、植物のようにうねりながらまとわりつく感じ。マジでひとりオーケストラですね。そういう絡みつくような流動性を持たせるためにビートがオーガニックだったり。曲自体を生き物のように動かすというのは、このアルバムのアンサンブルの軸にありそう。逆にひとりじゃなきゃこうしたミクロな波の打ち方はできないと思うし、このうねりを出したくてひとりで演奏するのはすごくわかる。

増村:それで思い出したけど、なぜか今作を聴きながらローレル・ヘイローが「サウンドに呼吸をさせるんだ」みたいなことを言っていたのを思い返してた。深いことばだと思いつつ、「どういうことだろ?」と2年くらいまえに思っていた。いまオカちゃんの言ったことに近いのかも。曲を生き物として捉える、みたいな。ギターという軸はありつつ、そこから派生させてかたちにしていくような作業。そういうことなのかな。

岡田:エレクトロニック系のひとはそういう植物~生き物の状態に憧れるだろうからね。エレクトロニックだと、最初は誰が弾いても同じ音しか出ないから。それをいかに自然の状態、生き物の状態に持っていくかって考えるのはすごく理解できる。逆にここ10年、楽器側やバンドのほうはいかにエレクトロニック的にグリッドさせていくかに腐心していた側面もあるし、それがトレンドにもなっていた。だからいまは同じように考えているひとはすごく多いんじゃないかな、僕も、ここ1~2年は音楽を植物的な状態に近づけることをずっと考えていたりする。

増村:ダニエル・ロッセンは、バンドが取り入れるべきクラブ・ミュージックのさらに先を行ってるということだね。

岡田:かもしれない。

増村:たださっきも言ったように隔てがないからね。基本的に楽器を探求するひとでもあるし。

■歌詞についてはどうでしょう。

増村:音とすごくリンクしている。自伝……いや自伝って感じはぜんぜんしない。私小説的だね。「You」といいつつそれはじつは自分というか、けっこう私小説的な詞やなと。このサウンドと歌詞のマッチは感動的やったね。

岡田:グリズリーのアルバムが出たあとはしばらく4年くらいぼんやりしていたらしい。4年もぼんやりしているのもすごいけど……(笑)。ただその期間はなにもしてなかったわけではなく、どうやら外界との接触はほどほどに、ひとりでいろんなことを考えていた。このアルバムはその4年間のドキュメンタリーみたいになっている気はするよね。音楽に付随するメガホン的なイシューが多くの場で期待されている時代に、こういうパーソナルでドキュメンタリー的なものが、こじんまりしたサウンドではなく、こういった内宇宙的なサウンドで示されるのはなんだか励まされるよね。

増村:ドキュメンタリーでもありつつ、それが吹っ切れた感じもする。前回のEPの曲の歌詞も読んだけど、あのときはニューヨークのもっと北のほうの田舎にいたらしい。いま住んでいる田舎とは違うから単純な比較はできないけど、そのときは(トレンドの)渦中にいる感じで、離れられない葛藤や田舎を選びつつもどうしても感じてしまうよくない部分が歌詞にあらわれている感じがした。けれど今回は吹っ切れて、田舎の付き合い方も都会の付き合い方もぜんぶ自分のなかでクリアして、「ついにやれるぞ」という決意表明めいたものを感じました。1曲目の最初が「また戻ってきた」で、いまは安定のなかにいて、それは田舎でただリラックスしてるんじゃなくて、「走っていた」頃を思い返す作業も、走ろうと思っても走れなかった時代も経て、ついに準備が整ったということなのかなとか。そういうところが面白かったね。9曲目 “The Last One” には「なんという躁状態/それが僕を適切な状態に保っていた」とあって、たしかになにかをつくるには一種の躁状態が必要で、いまは新たな環境と方法で、その感覚が「次々と戻ってくる」のだとしたら、生き方や創作のあり方の励みになる作品、勇気の出るアルバムだと僕は思いました。

岡田:大事だな。コロナ禍で結局みんなダニエル・ロッセンの住むサンタフェ状態になったからね。

なにかをつくるには一種の躁状態が必要で、いまは新たな環境と方法で、その感覚が「次々と戻ってくる」のだとしたら、生き方や創作のあり方の励みになる作品、勇気の出るアルバムだと僕は思いました。(増村)

自分で演奏できるとか反則だよ。もう「ひとりグリズリー・ベア」だね(笑)。グリズリーのなかでソロをつくっていちばんグリズリーっぽくなるのは、おそらくダニエル・ロッセンだろうね。(岡田)

■ちなみに今回おふたりがいちばん好きな曲は?

増村:3曲目の “You Belong There” から4曲目の “Unpeopled Space” の流れがよかったね。

岡田:そこいいよね。カロリー高いってのもあるけど、1曲目から4曲目までの流れはすごい持ってかれた。

増村:5曲目の “Celia” からは「下がる」というか。

岡田:6曲目の “Tangle” もヤバくない?

増村:“Tangle” のドラムはクリストファー・ベア。

岡田:7曲目の “I'll Wait For Your Visit” のドラムも超すごい。このへんは完全にグリズリーを経由してるね。あれを(クリストファー・ベアではなく)自分で演奏できるとか反則だよ。もう「ひとりグリズリー・ベア」だね(笑)。グリズリーのなかでソロをつくっていちばんグリズリーっぽくなるのは、おそらくダニエル・ロッセンだろうね。

増村:そうだよね。ヴォーカルのエドワード・ドロストはファースト・アルバムがあるし、ベースのクリス・テイラーはカント名義でやってるよね。

岡田:カントの『Dreams Come True』は地味だけどすごい好きだったな。

増村:楽に聴けていいよね。グリズリーやこの(ロッセンの)アルバムとはぜんぜん違う。

岡田:カロリー使わないよね。

増村:やっぱ3~4曲目がね、歌詞の流れもすごいよかったんよね。3曲目がすごく詩的で、そこからカロリー高くなって4曲目に移っていく。「都会と田舎」「メインストリームと素朴」のダイナミクスが今回のアルバムのテーマだと仮定したら、3曲目はまだそのはざまにいて、そこから現実を俯瞰できているのが4曲目。

岡田:3曲目は困惑した感じだよね。

増村:アルバムをつくるときはもうすでに吹っ切れていて、思い出したように書いて、あえて困惑していることを表現した可能性もある。そう捉えるとやっぱり私小説みたいで面白い。

岡田:なるほど。アルバムの音自体にパーソナルなこと、かつて困惑したことも入ってると思うけど、この組み上げ方は明らかにつくってるね。なんの迷いもなさそうだもん。

増村:そうそう。テクニックがちゃんと入ってきているのも私小説的ポイント。

岡田:ははは(笑)。デモとか聴いてみたいね。

増村:うん、2014年~2018年のデモを聴いてみたい。すごい怨念がこもってそうで(笑)。

■もしこのアルバムの曲をカヴァーするとしたら、どれから手をつけますか。

岡田:どれもやりたくないよね(笑)。

増村:とんでもないアレンジと、パーソナルな歌詞が刻みこまれてるので(笑)。

岡田:もう「語り継ぐ」型のフォークの時代じゃないんだと思う。

増村:名言や……たしかに。

岡田:これは明確に録音物としてあるものです。“Tangle” はやっぱりヤバすぎたな。

増村:ヤバかった、コントラバスがすごいよね。

岡田:うん、あれは怖かった。迫る感じがある。

増村:最後の曲 “Repeat The Pattern” の歌詞に「長く続くものは何でも 最初から同じパターンを繰り返す」とあって。カヴァーしたいっていうか、これはリピートしたい言葉です。そこは語り継いでもいいのかなと思いました(笑)。自分が卑屈になったときに思い出したら元気が出そうだなと。

(構成:小林拓音)COLUMNS

- Columns

Introduction to P-VINE CLASSICS 50 - heykazmaの融解日記

Vol.3:≋師走≋ 今年の振り返り- WAIFUの凄さ~次回開催するパーティについて˖ˎˊ˗ - Columns

12月のジャズ- Jazz in December 2025 - Columns

2025年のFINALBY( ) - Columns

11月のジャズ- Jazz in November 2025 - Columns

Oneohtrix Point Never 『Tranquilizer』- 3回レヴュー 第二回目 - Columns

Oneohtrix Point Never 『Tranquilizer』- 3回レヴュー 第一回目 - Columns

なぜレディオヘッドはこんなにも音楽偏執狂を惹きつけるのか- Radiohead, Hail to the Thief Live Recordings 2003-2009 - テリー・ジョンスンのヘタうまダイアリー 命日日記

10月28日 川上哲治(プロ野球選手) - Columns

10月のジャズ- Jazz in October 2025 - heykazmaの融解日記

Vol.1:はろはろheyhey!happy halloween~~ッッッ ₊˚🎃♱‧₊˚. - Columns

Wang One- 中国ネット・シーンが生んだエレクトロニック・デュオ - Columns

Terry Riley- サイケ、即興、純正律——テリー・ライリー事始め - Columns

英フリー・インプロヴィゼーションの巨匠、その音との向き合い方- ──エディ・プレヴォ来日公演レポート&インタヴュー - テリー・ジョンスンのヘタうまダイアリー 命日日記

9月30日 レツゴー正司(レツゴー三匹) - Columns

9月のジャズ- Jazz in September 2025 - 日本のジャズを彩った音楽家たち

第二回:服部良一はジョージ・ガーシュウィンを目指す!? - テリー・ジョンスンのヘタうまダイアリー 命日日記

8月28日 岸部四郎 - Columns

8月のジャズ- Jazz in August 2025 - 日本のジャズを彩った音楽家たち

第一回(前編):服部良一と小西康陽の奇妙な縁

DOMMUNE

DOMMUNE