MOST READ

- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語

- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場

- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ

- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』

- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈

- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始

- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク

- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー

- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー

- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演

- Actress - Statik | アクトレス

- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター

- 小山田米呂

- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木

- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント

- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう

- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024

- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏

- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場

- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト

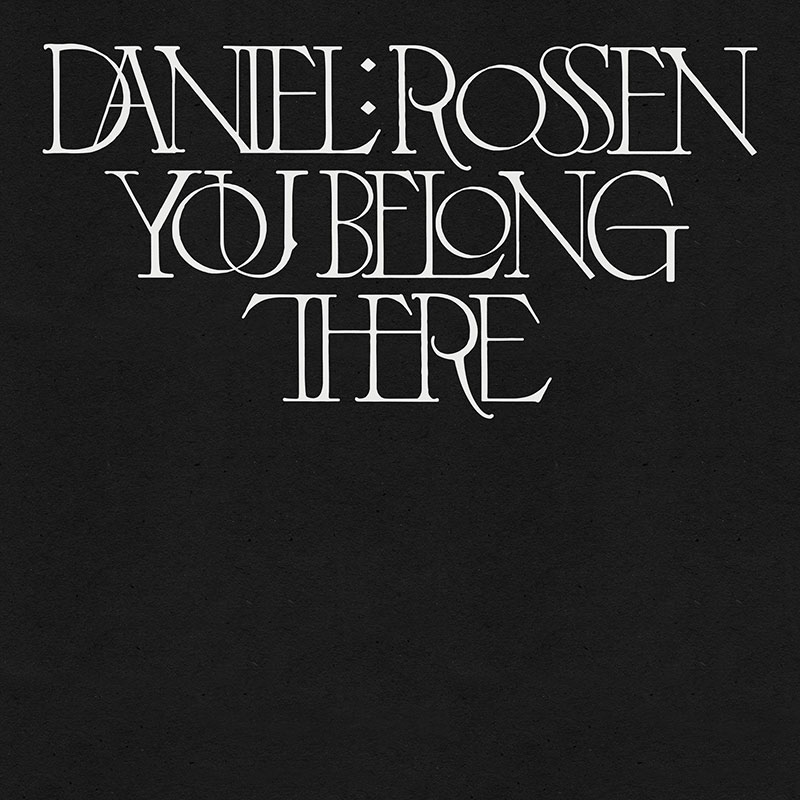

Home > Columns > 岡田拓郎と増村和彦が語る「ひとりグリズリー・ベア」の魅力とは?- ──ダニエル・ロッセン初のソロ・アルバムがリリース

岡田拓郎と増村和彦が語る「ひとりグリズリー・ベア」の魅力とは?

──ダニエル・ロッセン初のソロ・アルバムがリリース

談:岡田拓郎、増村和彦 photo by Amelia Bauer Apr 08,2022 UP

初めて聴いたとき、背筋がぞわぞわした。そんな感覚を味わったのは久しぶりだった。ブラジル音楽あるいはフラメンコ、そのどちらでもありどちらでもないような不思議な時間を刻む、ギターにドラム。けれども軸はあくまでインディ・ロック。2019年、アフロなどからの影響をさりげなく、だが斬新にとりいれたグリズリー・ベアの意欲作『Painted Ruins(彩られた廃墟)』の、さらに先を冒険する音楽がここに鳴り響いている。バンド・サウンドのように聞こえるが、これをほぼひとりでつくり上げたというのだからおそろしい。

アニマル・コレクティヴやダーティ・プロジェクターズと並び、00年代後半のブルックリン・シーンを代表するバンドがグリズリー・ベアだ。そこにギタリスト兼ヴォーカリストとして最後に加わったメンバーであり、もともとはデパートメント・オブ・イーグルスでロウファイなサンプリング音楽を実践していたダニエル・ロッセンは、2012年にも一度ソロEP「Silent Hour / Golden Mile(静かな時間/洋々たる前途)」を発表している。それは、第四のメンバーであるはずの彼がじつはグリズリーにおいて大きな役割を果たしていたことに気づかせてくれる、サイケデリックな小品だった。

それからちょうど10年。時代は変わった。グリズリーも変わった。ロッセンも変わったのだろう。長きインターバルを経てついにお目見えとなるファースト・アルバム『You Belong There(そこがきみの居場所)』はグローバル・ミュージックを独自に消化しつつ、『Painted Ruins』においてもやはり彼の貢献度が高かったことをほのめかしている。と同時に、SNSやトレンドから自由であることがいかに音楽を豊かにするのか、みごとに証明してくれてもいる。

かねてグリズリー・ベアを愛聴しつづけてきた森は生きているのふたり、ギタリストの岡田拓郎と大分在住のドラマー増村和彦が、ロッセンの新たな旅路を祝福する。

“SNS的なもの” から離れた音楽は可能なのか、という問いが本人の意思はさておき音楽で体現されているように感じました。(岡田)

グリズリー・ベアも含め、『Yellow House』からぜんぶ聴き直して、ダニエル・ロッセンのグリズリーへの貢献度の大きさを感じましたね。それを今回ぜんぶ咀嚼していると思った。(増村)

■最初に新作『You Belong Here』を聴いたときの印象はどうでした?

岡田:今回ダニエル・ロッセンが外界とのアクセスやノイズを遮断してつくったというのは音を聴いただけの時点でも感じました。トレンドで溢れている時代に、そこから離れた視点を持つのってなかなか難しいことだと思う。みんなそうありたいけどなかなかできない。ダニエル・ロッセンは、森は生きているのときからずっと大好きで、グリズリー・ベアをいかに我々が学ぶべきかということを増村くんの家のこたつで説法するくらいだった(笑)。だから彼の動きはネットとかでつねに気にしていたけど、あるときぱたりとSNSから消えてしまって。グリズリーの前作『Painted Ruins』以降は、ネット上でもぜんぜん情報が出てこなくなってしまった。一度レコード・ストア・デイに「Deerslayer」というシングルが出たけど、それくらいしか情報がなかった。そこからひさびさの新作になるわけですが、“SNS的なもの” から離れた音楽は可能なのか、という問いが本人の意思はさておき音楽で体現されているように感じました。

増村:なるほど。

岡田:2010年代は音楽のトレンドが出続けていて、サウンドも言説も2010年代後半に向けてどんどん過激になっていった印象があります。そこが面白かったところでもあるけど、逆にそれがキツいと感じるひともいたと思う。それまでグリズリー・ベアのアルバムは『ピッチフォーク』でいつも「ベスト・ニュー・ミュージック」に選ばれていたのに、『Painted Ruins』は7.3点という半端な評価だった。そういう時代のなかで、外界から切り離されたロッセンの音楽が、いまの僕にはすごくクリティカルに響きました。

増村:SNSという視点は思い浮かばなかったけど、やっぱり圧倒的にすごいアルバムでありながら、素朴でリスナーとしては気持ちよく聴ける感じも同居している。それはたぶん、その(SNS的なものから)切り離されたところから来ているんだろうね。ニューメキシコ州のサンタフェに住んでいるらしい。人口6万人くらいの田舎です。

岡田:砂漠地帯みたいなところでしょ。

増村:そうそう。6万人の都市に住んでいる僕としては、ちょっと他人事としては聴けないなと思って。

岡田:ははは、ほんとそうだね(笑)。

増村:今回グリズリー・ベアも含め、『Yellow House』からぜんぶ聴き直して、ダニエル・ロッセンのグリズリーへの貢献度の大きさを感じましたね。それを今回ぜんぶ咀嚼していると思った。それも、トレンドとかではなくて、田舎にいて自分の家庭を背負っていることとかも含めて、メインストリームを全身で経験しているひとが距離を置いたところで制作して、かたちにして出したようなロマンがある。それって渦中にいたらなかなかできる作業ではないのかなと。まあグリズリーはトレンドをつくってきたひとたちでもあるけれど。でも、『Painted Ruins』にはダニエル・ロッセンはそんなに参加してなかったらしいよね。

岡田:参加してないって言ってたけど、じつはごまかしてるんじゃないの(笑)。

増村:今回のアルバムにもやっぱ『Painted Ruins』のビート感はあるよね。

岡田:ビートもだし、和声もすごく由来する感じがした。

増村:『Painted Ruins』にはあんまり参加してないのにバンドの影響が感じられるところも興味深い。もともとの貢献度が高いからそうなるんだろうね。ぜんぶ聴き直したけど、やっぱグリズリーでは『Painted Ruins』がいちばん好きやったな。

岡田:いいアルバムだよね。ビートの感じとかはマスくんがかなり好きそう。

■これまでのグリズリーの音楽性が、ロッセンの新作に詰め込まれていると。

増村:たぶんロッセンが自分を振り返ったのかなと。『Painted Ruins』のビート感にはフールズ(ドラムのクリストファー・ベアのソロ・プロジェクト)の感じもあったから。今回のロッセンの新作にもベアが1曲だけ参加してるけど、ほとんどはロッセン自身でドラムを叩いてるんですよ。これがまた、ドラマーとしてはへこむくらいの完成度なんやけど(笑)。

岡田:ははは。

増村:それができたのは、田舎の環境にいるからかなと強く感じました。宅録の音だけど、そこにいまの音が混ざっているようで気持ちよくも聴けるし。

岡田:ドラムとヴォーカルだけ近所のスタジオで録り直したとは言ってたね。

増村:たしかにそういう音だね。

岡田:現代的な音のよさとか関係なく、いい演奏でいい音ってことだよね。

■現代的な音って、たとえばどういうのですか?

岡田:たとえばサブスクのプレイリストとかには、この音圧でこういう帯域感で、こうするとプレイリストのなかでもバキッと前に出るみたいな、ある種の音のテンプレがある。そういう音ではなく、ちゃんとダイナミクスがあり、小さいところはちゃんとミクロだなと。もともと音楽ってそうだったはずだけど、それをいまポップスでやるのはなかなか厳しい。それこそメインストリームの商業的な世界にいるひとは、いまさらやろうとも思わないだろうし。プレイリスト的かそうでないかの基準が生まれたことで、ポップスにおけるサウンド・デザインはそれ以前に戻れなくなってしまったという感じはしますね。

■ぼくはやはりリズムが面白いなと思ったんですが、そのあたり増村さんはドラマーとしてどう聴きました?

増村:面白かったです。1曲目 “It's A Passage” で小気味よい三拍子のギターから、いきなり攻撃的というか、ドーンと四拍子になったり、イントロでもうやられましたね。あのビートも三拍子と四拍子でおそらくオン・タイムではない。そこも、いまのDAWありきのきっちりしたものから切り離されているというか。全体的にリズムはヴァリエイションがあって、4曲目の “Unpeopled Space” は少しアフロっぽい。

岡田:1曲目のバンドインはほんとうにびっくりした。変なよじれ方というか、わざとなのかわからないようなよじれ方をしている。そういうこと、忘れてたよなって思った。

増村:おそらくバンドで録ったわけではないけど、バンド・アンサンブルでしかできないリズムやBPMの変化のようなものがある。バンドで「せーの!」でやるときの変化。たしかに岡田くんがいうように「音楽ってもともとそうだったよねえ」って思い出させてくれるよね。7曲目はけっこうグリズリーっぽいかも。グリズリーって速いビートが多いじゃないですか。

岡田:迫りくるようなね。

増村:あれは当時けっこう憧れたね。だけど、手法は同じかもしれないけどロッセンのこのアルバムではもっと柔らかく聞こえるから、その変化は面白い。同じようなことをやってるように見えるかもしれないけど、確実に変化はある。まえのソロEP「Silent Hour / Golden Mile」はもうちょっとグリズリーに近い攻撃的なビートだったし、バンドはもうフェラ・クティじゃないけど集団戦のようなイメージで(笑)。今回は以前と同じ感じはありつつも、もうちょっと気持ちよくなれる。そういうリズムの変化は聴いていて楽しかった。マニアックな聴き方だけど(笑)。

■ほんのりラテンも入ってますよね。

増村:うん、ありますよね。どこから来てるんだろうと思って、アルバムをぜんぶ聴き直して初めて気づいたけど、『Yellow House』の頃からアフロやラテンを感じる曲はちょこちょこあるんです。それが表に出たのが『Painted Ruins』だった。彼らにジャンルの分け隔てはそもそもないだろうから、今回もそれを感じられたのはよかったですね。「隔てないわー、深いわー、(音楽)詳しいわー」って。

岡田:「詳しい」って(笑)。

増村:だんだんわかってきたけど、ブラジルやラテンのリズムって、もともとほかのものを隔てているわけではないというか。もちろんそれぞれルーツを大事にしてはいるけど、アフリカだからこう、ブラジルだからこうというふうに壁をつくっているわけではない。今回のアルバムはそういう自由さを教えてくれたというか、思い出させてくれた。ラテンっぽさはありつつも、自由なアイディアが結実している。

岡田:あらためて編集感覚がめちゃくちゃすごいなと。(エグベルト・)ジスモンチのような瞬間があったかと思えば、ロビー・バショウとかエルモア・ジェイムズみたいになったりもするし。あるレコードのある箇所のいい瞬間を模倣していき、ヴォキャブラリーを増やしていくというのは当たり前によくあることですが、ダニエル・ロッセンやグリズリーはそれらの楽曲への落とし込み方の解像度は抜群に高いと思います。あと、ダニエル・ロッセンはグリズリー以前にデパートメント・オブ・イーグルスをやっていましたよね。いまのいわゆるロウファイ・ヒップホップじゃなくて、ほんとうにロウファイなヒップホップみたいな感じの。サンプリング以降の世代の編集感覚、サウンド・デザインという点では、そもそも彼自身の出自がサンプリング・ミュージックだったというのはなんとなくつながりを感じました。

増村:デパートメント・オブ・イーグルスの『Cold Nose』では、2曲目の “Sailing by Night” で YMO の “ライディーン” を弾くんだよ。あれはヤバかったなあ。

岡田:ははは(笑)。ほんのり覚えてる。

増村:ヒップホップやクラブ・ミュージックの感覚があって好きだったな。そのあとグリズリー・ベアをやるわけで、だからもともと音楽性の幅は広かったということ。

岡田:うん。グリズリーのファーストはまさにフリーフォークのお手本みたいな感じだからね。だから、どこでビートに向かっていったのかは興味深いよ。ヒップホップ的なビートというより、もっとワールドワイドな方向のビートにね。そういうことをやるひとたちはロック・バンドにはあまりいなかったじゃん。

■やはりグリズリーの延長のイメージが強いですか?

増村:延長でもありつつ、ダニエル・ロッセンのソロだと思いました。

岡田:うん。

増村:比較するとしたら、前回の(ロッセンのソロ)EP「Silent Hour / Golden Mile」と比べるほうが面白いかも。

岡田:EPのほうがわりと、8ビートっぽいイメージがあったかな。

増村:“Silent Song” とかね。

岡田:70年代ロックの文脈でいうところの、ポール・マッカートニー的なフィーリングだよね。グリズリーって70年代ロックの文脈では語りづらいけど、ロッセンの「Silent Hour / Golden Mile」にわりとその感じがあるなとは思った。でも全体像的な音を聴くとグリズリーと近いかなと。

COLUMNS

- Columns

スティーヴ・アルビニが密かに私の世界を変えた理由 - Columns

6月のジャズ- Jazz in June 2024 - Columns

♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう - Columns

5月のジャズ- Jazz in May 2024 - Columns

E-JIMAと訪れたブリストル記 2024 - Columns

Kamasi Washington- 愛から広がる壮大なるジャズ絵巻 - Columns

♯6:ファッション・リーダーとしてのパティ・スミスとマイルス・デイヴィス - Columns

4月のジャズ- Jazz in April 2024 - Columns

♯5:いまブルース・スプリングスティーンを聴く - Columns

3月のジャズ- Jazz in March 2024 - Columns

ジョンへの追悼から自らの出発へと連なる、1971年アリス・コルトレーンの奇跡のライヴ- Alice Coltrane - Columns

♯4:いまになって『情報の歴史21』を読みながら - Columns

攻めの姿勢を見せるスクエアプッシャー- ──4年ぶりの新作『Dostrotime』を聴いて - Columns

2月のジャズ- Jazz in February 2024 - Columns

♯3:ピッチフォーク買収騒ぎについて - Columns

早世のピアニスト、オースティン・ペラルタ生前最後のアルバムが蘇る- ──ここから〈ブレインフィーダー〉のジャズ路線ははじまった - Columns

♯2:誰がために音楽は鳴る - Columns

『男が男を解放するために』刊行記念対談 - Columns

1月のジャズ- Jazz in January 2024 - 音楽学のホットな異論

第2回目:テイラー・スウィフト考 - ――自分の頭で考えることをうながす優しいリマインダー

DOMMUNE

DOMMUNE