MOST READ

- Columns 4月のジャズ Jazz in April 2024

- Li Yilei - NONAGE / 垂髫 | リー・イーレイ

- interview with Lias Saoudi(Fat White Family) ロックンロールにもはや文化的な生命力はない。中流階級のガキが繰り広げる仮装大会だ。 | リアス・サウディ(ファット・ホワイト・ファミリー)、インタヴュー

- interview with Keiji Haino 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第2回

- interview with Larry Heard 社会にはつねに問題がある、だから私は音楽に美を吹き込む | ラリー・ハード、来日直前インタヴュー

- The Jesus And Mary Chain - Glasgow Eyes | ジーザス・アンド・メリー・チェイン

- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈

- Columns ♯5:いまブルース・スプリングスティーンを聴く

- claire rousay ──近年のアンビエントにおける注目株のひとり、クレア・ラウジーの新作は〈スリル・ジョッキー〉から

- interview with Shabaka シャバカ・ハッチングス、フルートと尺八に活路を開く

- tofubeats ──ハウスに振り切ったEP「NOBODY」がリリース

- Beyoncé - Cowboy Carter | ビヨンセ

- 『成功したオタク』 -

- Politics なぜブラック・ライヴズ・マターを批判するのか?

- Larry Heard ——シカゴ・ディープ・ハウスの伝説、ラリー・ハード13年ぶりに来日

- 壊れかけのテープレコーダーズ - 楽園から遠く離れて | HALF-BROKEN TAPERECORDS

- interview with Keiji Haino 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第1回 | 「エレクトリック・ピュアランドと水谷孝」そして「ダムハウス」について

- Free Soul ──コンピ・シリーズ30周年を記念し30種類のTシャツが発売

- interview with Fat White Family 彼らはインディ・ロックの救世主か? | ファット・ホワイト・ファミリー、インタヴュー

- Royel Otis - Pratts & Pain | ロイエル・オーティス

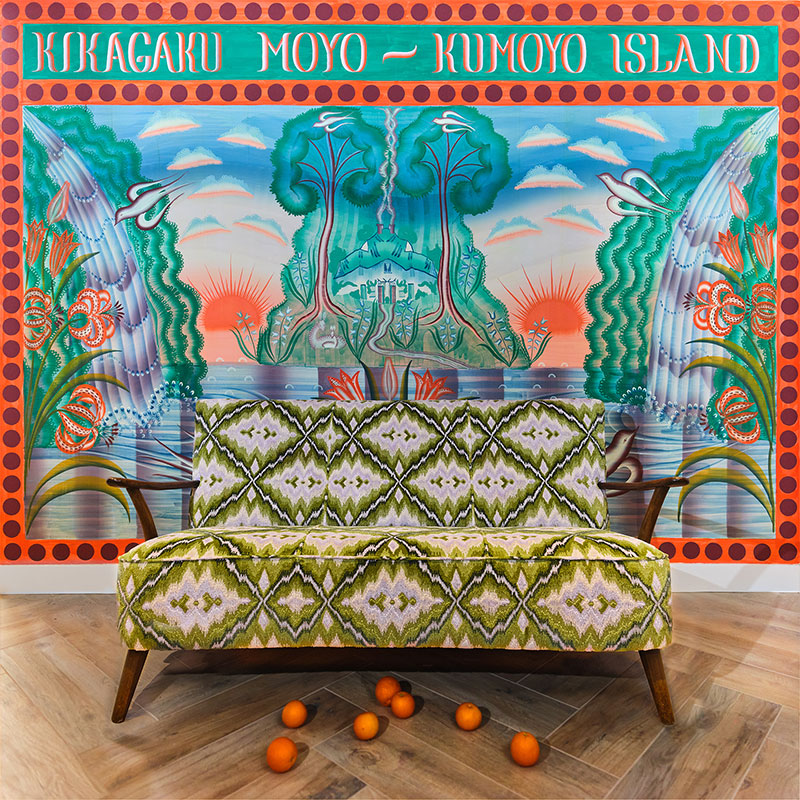

Home > Interviews > interview with Kikagaku Moyo - 無国籍ロウファイ・サイケデリア

島ということを再度考えてみると、アイソレイトされていて独自の文化があり、島民に通じる言葉があるけど島から出ると通じなくなっちゃったりするようなおもしろさがあると思ったんですね。ことにこの5~6年、日本のことをすごく考えるようになっていたのもあります。あたりまえだったことがじつは特殊なことなんだと気づくことも多かった。

■前置きが長くなりましたが、新作『Kumoyo Island』は日本語にすると「クモヨ島」だと思いますが、「くもよじま」と読むんですか、それとも「くもよとう」?

Go:「くもよとう」です。

■「クモヨ島」とは日本という島国の暗喩ですか?

Go:僕らはいままでも場所をけっこう提示してきたんですね。「Temples(寺院群)」「Garden(庭)」「Forest(森)」「House(家)」などです。それらの場所は現実には存在しませんが、聴いたひとに情景を思い浮かべつつ聴いてほしいという気持ちがあったんです。今回もアルバムのタイトルを決めようとしたとき、場所がいいなと思っていました。そのタイミングで、今年でバンドを止めることになり、「Kumoyo Island」というタイトルが決まったのはその後です。収録曲にも海っぽいイメージ、青っぽいイメージがあったので、もしかしたらこれは島なのかな、島っぽいなという気がしたんです。それでよく考えると、日本って島じゃんって(笑)。当たり前ですが、島ということを再度考えてみると、アイソレイトされていて独自の文化があり、島民に通じる言葉があるけど島から出ると通じなくなっちゃったりするようなおもしろさがあると思ったんですね。ことにこの5~6年、日本のことをすごく考えるようになっていたのもあります。(住んでいたときは)あたりまえだったことがじつは特殊なことなんだと気づくことも多かったので。もしかしたらそれはものすごく未来的なことなのかもしれないし、すごく古い体制かもしれなくて、それらは紙一重のかもしれないと考えたことがあったんです。今回のアルバムでは島から出て、島の外でワーッとやっていた僕らがまた島に帰って曲をつくった。自分たちの(旅の)ループがそこで最後クローズするなというイメージがありました。

■「Kumoyo」というのはどういう意味なんですか。

Go:それは「きかが/くもよう」の「くもよう」なんです。いまちょうど着ているんですけど(といって上着の前をはだけると自分たちのバンドTを中に着込んでいる)こういうマーチャンダイズがあってグラフィックのなかでバンド名が「KIKAGA – KUMOYO」と区切ってあるんですよ。このマーチは去年つくったものですが、日本語で「きかが/くもよう」とわけて考えることはあまりないと思うんですけど、それがアルファベットになって「KIKAGA – KUMOYO」とわかれてきたときに、アルバム・タイトルにループ(回帰)するという意味合いをこめたのと同じように「KUMOYO」というバンド名がループしているのもおもしろいと思ったんですね。

■「Moyo Island」だったらわかりやすいけど、「Kumoyo Island」だとわからなくなりますね。

Go:その不自然感が言葉の響きとして新しかったしバンドのお尻の部分だし、ということでつけました。

■最後は日本で仕上げたんですよね。停滞気味だった2020年夏からお尻に火がついてきた?

Go:ヤバいなって。

■日本に戻ってレコーディングしていたのはいつですか?

Go:2020年の11月から2021年の1月くらいまでです。

■曲ができてから戻ってきたんですか?

Go:その時点で曲づくりをはじめました。さっきいったように、曲づくりができなくなっちゃって、なんでできないんだと考えたときに、みんなでスタジオに毎日入るからできないんだと結論づけたんです。スタジオに毎日入ると練習みたいになっちゃうんです。曲をつくるのと練習は違うじゃないですか。

■そうですね。

Go:アイデアを発展させていくのもみんなそれぞれ違ったスペースが必要だし、各人のキャパシティもいろいろですからその場で思いつくひともいれば、家に帰って何回も聴いて1フレーズ出てくるひともいる。日本に住んでいたときは週1、週2のペースでスタジオに入ってのこりの日で消化することができたんですけど、毎日入っちゃうとそれもないから、うちらが東京に帰ってきて1ヶ月半時間をとって週1ペースでスタジオに入るサイクルでつくればできるんじゃないかと思って帰国しました。東京では初期のころから入っていた浅草橋のツバメスタジオのすぐそばにAirbnbで部屋とって、夜の12時以降と平日の使ってない時間帯を自由に使わせてもわらってデモをつくっている感覚で曲作りしていたら、デモがデモじゃなくなっちゃったんですよ。

■スタジオで録っているからね(笑)。

Go:(笑)デモって家でつくるからリズムマシン使ったりギターをラインで録ってショボくなっちゃったりするけど、レコーディング・スタジオだとそんなこともなく、ああこれでできるかなと思い、やっちゃっいました。

■じっさいそれで曲になったんですか。

Go:ならなかったんですが、プロセスが楽しかった。メンバーがちょっと顔出して音入れさせてよ、みたいな、そのプロセスが楽しかったからそれでいいんじゃないか、これが楽しかったんだからこれ以上のものはできないんじゃないかと(笑)。いいとかわるいとかではなく、楽しければいいという原点に戻って、これでよいのではないかということですね。

■それでいろんな音が入っているんですね。

Go:いままではライヴでやっていた曲をスタジオで録ってオーヴァーダブすることが多かったんですが、今回にかんしては宅録にちかいというか、コロナというのがあってライヴが想像できなかったのもあって再現できなくても関係ないやという感じでした。

「世界に出よう」と考えたときに、白人の文化にたいして了承をもらうような流れをうちらの世代で変えていきたいとは思っています。海外に出るには英語をしゃべれなきゃいけない、歌詞も英語じゃないとわからない、ということではないと思うんですね。

■曲の話に移ります。冒頭の「Monaka」はなかなかのキラーチューンですが、どのように誕生したのでしょう。

Go:Tomoは石川の加賀温泉の出身なんですね。

■ええ。

Go:そこに民謡があるらしく、それがメインのインスピレーションなんですね。

■途中のペンタトニックっぽいパートですか?

Go:それとコブシを思わせる部分ですね。それらをどうやってバンド・アレンジに発展させるかというのは、さっきいったようにスタジオでいろいろ試した結果です。歌詞の「もなかのなかなか」というのはTomoの適当さの真骨頂です。

■あんまり説明になっていないけどね(笑)。

Go:なってないかもしれないですけど(笑)、Tomoの実家はお菓子屋なんです。

■それで「もなか」なんですね。

Go:その影響下にあるんでしょうね。それがパッと出てきて、そこにいまで聴いてきたクラウトロックやサイケの要素が加わり、ああいうふうになったんですね。

■アイデアをもちより固めていったらそうなったと。

Go:あれをやりながらみんなで適当にジャムしていくんですが、あんまりできることはないんですね。僕だったらふつうのビートかハンマービートか、変拍子でどうのこうのとかあまりできないですし、みんなもだいたいそうなんですね。いろんなことを思いついても技術的にできないので、ああいうかたちにおちつきました。

■変拍子できないとおっしゃいますけど『Forest Of Lost Children』の “Smoke And Mirrors” なんかは変拍子ですよね。5、5、5、6だから。

Go:あれは変拍子と知らずにやっていました(笑)。たまに6拍子になったらいいんじゃない、くらいな感じです(笑)。

■そういうことをやっていたから冒頭にプログレっぽくならないよう気をつけたというのがちょっと意外な気がしたんですよね。

Go:意図するのと自然にそうなるのとの違いですよね。

■ロジックではなく感覚、フィーリングですね。

Go:そうです。

■できることがあまりないということですが “Monaka” でもイントロや途中のパートでも、場面の転換のさせ方に意外性があってよく練られているなと思いますが。

Go:フリー・ジャズなんかのスピリチュアルな感じってあるじゃないですか。あの曲はそういった感じのイントロをクラウトロックにつなげた感じです。いろんな楽器がウワーッて鳴っていたのが、リフがはじまるとキュッとひきしまるというか、開いたり閉じたりというか、緩急といいますか、そういうのが曲のなかであると飽きないと思うんですね。ミニマルな音楽ってつくるのは簡単そうですが、グルーヴがちゃんととれていないと気持ち悪いと思うんです。僕はクリックでは叩けないですしジャストなリズムからはブレているんですが、だったらブレても大丈夫なように展開をつけるといいますか、展開があればごまかされるというのは語弊がありますが、聴いている方も飽きないと思うんですよね。

■視界が変わりますからね。

Go:そうですね。

■でもそれが幾何学模様の特徴になっていると思うんですね。サンプリング的な折衷感といいますか、いろんな要素がカットインしてくる意外性があってワンコードのセッションで即興をまわしていくのとも違う特徴だと思います。

Go:ありがとうございます。

■それが今回のアルバムではコクが出てきたと思いました。

Go:新しいことをやるという目標はあまりなくて、自分たちが楽しければいいと思っているんですよ。うちらはツアーをやるにしても、アルバム・ツアー名目でアルバムからの曲を中心にセットリストをつくることはあまりないんですね。ツアーでも毎回セットも違うから、いままでのセットリストに1~2曲、できれば3曲新しい曲が加わればいいね、くらいのノリなんです。となると “Monaka” と “Dancing Blue” と “Yayoi Iyayoi” の3曲がライヴでできれば、あとはなんでもいいやというのはありました。逆にいうとそこで遊べるということでもあります。

■いまあげられた3曲はアルバムでもカギになる3曲ですね。

Go:この3曲にかんしてはライヴを想像していたところはありました。いまはそれを練習しているところです。自分たちの音源を聴いて「これどうやんだっけ!?」「できんの!?」って(笑)。

取材:松村正人(2022年5月20日)

INTERVIEWS

- interview with Lias Saoudi(Fat White Family) - ロックンロールにもはや文化的な生命力はない。中流階級のガキが繰り広げる仮装大会だ。 ——リアス・サウディ(ファット・ホワイト・ファミリー)、インタヴュー

- interview with Shabaka - シャバカ・ハッチングス、フルートと尺八に活路を開く

- interview with Larry Heard - 社会にはつねに問題がある、だから私は音楽に美を吹き込む ——ラリー・ハード、来日直前インタヴュー

- interview with Keiji Haino - 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第2回 「ロリー・ギャラガーとレッド・ツェッペリン」そして「錦糸町の実況録音」について

- interview with Mount Kimbie - ロック・バンドになったマウント・キンビーが踏み出す新たな一歩

- interview with Chip Wickham - いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 ──サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー

- interview with Yo Irie - シンガーソングライター入江陽がいま「恋愛」に注目する理由

- interview with Keiji Haino - 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第1回 「エレクトリック・ピュア・ランドと水谷孝」そして「ダムハウス」について

- exclusive JEFF MILLS ✖︎ JUN TOGAWA - 「スパイラルというものに僕は関心があるんです。地球が回っているように、太陽系も回っているし、銀河系も回っているし……」 対談:ジェフ・ミルズ ✖︎ 戸川純「THE TRIP -Enter The Black Hole- 」

- interview with Julia_Holter - 私は人間を信じているし、様々な音楽に耳を傾ける潜在能力を持っていると信じている ——ジュリア・ホルター、インタヴュー

- interview with Mahito the People - 西日本アウトサイド・ファンタジー ──初監督映画『i ai』を完成させたマヒトゥ・ザ・ピーポー、大いに語る

- interview with Tei Tei & Arow - 松島、パーティしようぜ ──TEI TEI(電気菩薩)×AROW亜浪(CCCOLECTIVE)×NordOst(松島広人)座談会

- interview with Kode9 - 〈ハイパーダブ〉20周年 ──主宰者コード9が語る、レーベルのこれまでとこれから

- interview with Zaine Griff - ユキヒロとリューイチ、そしてYMOへの敬意をこめてレコーディングした ──ザイン・グリフが紡ぐ新しい “ニュー・ロマンティックス”

- interview with Danny Brown - だから、自分としてはヘンじゃないものを作ろうとするんだけど……周りは「いやー、やっぱ妙だよ」って反応で ──〈Warp〉初のデトロイトのラッパー、ダニー・ブラウン

- interview with Meitei(Daisuke Fujita) - 奇妙な日本 ——冥丁(藤田大輔)、インタヴュー

- interview with Lucy Railton - ルーシー・レイルトンの「聴こえない音」について渡邊琢磨が訊く

- interview with Waajeed - デトロイト・ハイテック・ジャズの思い出 ──元スラム・ヴィレッジのプロデューサー、ワジード来日インタヴュー

- interview with Kazufumi Kodama - どうしようもない「悲しみ」というものが、ずっとあるんですよ ──こだま和文、『COVER曲集 ♪ともしび♪』について語る

- interview with Shinya Tsukamoto - 「戦争が終わっても、ぜんぜん戦争は終わってないと思っていた人たちがたくさんいたことがわかったんですね」 ──新作『ほかげ』をめぐる、塚本晋也インタヴュー

DOMMUNE

DOMMUNE