レコード屋のセールス文句では「若き日のナイトメアズ・オン・ワックスやDJシャドウを連想させる」と表現され、RAでは「ドイツ人のデュオがダウンテンポへ、これは果たして成功か?」という見出しで語られるが、どんな表現をされようが超マイペースな彼らには関係のないことだ。昨年クルアンビンとリオン・ブリッジズのアルバム『Texas Sun』のリリースも好調なレーベル〈Night Time Stories〉(〈LateNightTales〉の姉妹レーベルでもある)から、ハウス・プロデューサー、セッション・ヴィクティムの最新アルバム『Needledrop』がリリースされた。

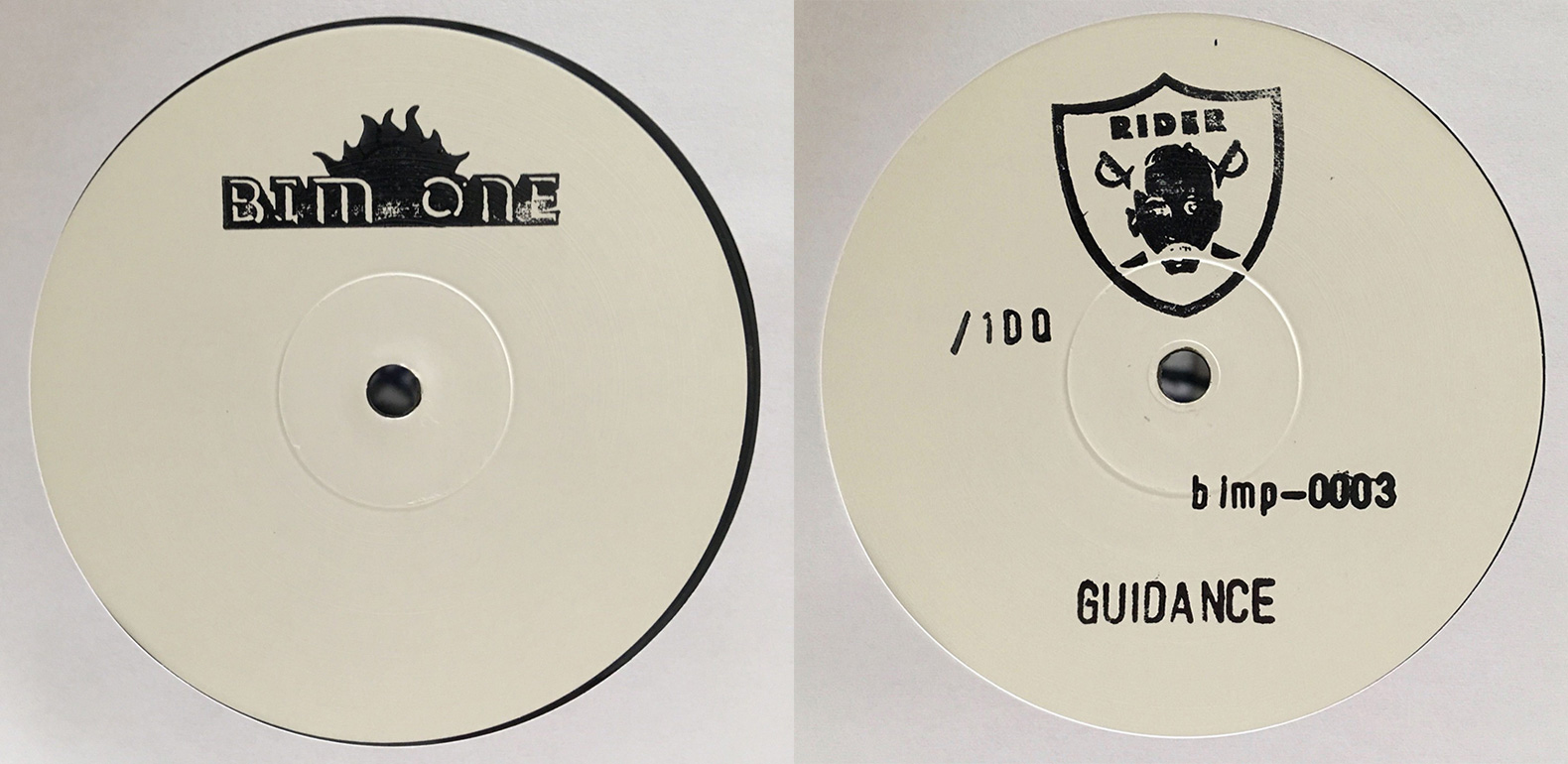

ドイツ人プロデューサーのハウケ・フリーアとマティアス・レーリングのふたりはどちらも大のレコード・ディガーで、DJプレイもヴァイナル・オンリー。アーティストからのプロモ音源もレコードでなければほとんど受け取らない程の徹底ぶり。リリースの大半もいわゆる「ヴァイナル・オンリー」が大半を占め、過去に発表したアルバム3枚はジンプスター主宰のレーベル、〈Delusions Of Grandeur〉からのみ(アルバムはデジタルもリリース)という、とてつもなく限定的な活動を展開するが、エネルギッシュなライヴ・パフォーマンスと、独特なサンプリング・センスと生音を融合させたプロダクションが人気を集め、ハウス/ディスコ・シーンでは安定の位置を確立。今回は一気に舵を切り全編に渡りスローなジャムを展開している。

11曲中10曲がインスト・トラックで、唯一のヴォーカル曲には98年にリリースされたエールのファースト・アルバム『Moon Safari』にも参加したベス・ハーシュをフィーチャー。“Made Me Fly (Ft. Beth Hirsch)” としてアルバムのリード・トラックに。なるほど、ハウス方面に限らず、エールを聴いていたようなリスナーにとってもどこか共感が持てるような角度をこのアルバムは潜めているかもしれない。というよりも元々彼らの聴いてきた音楽的なバックグラウンドや趣味嗜好がより反映されたアルバムになっているのかもと感じさせてくれる。

個人的なオススメは6曲目の “Waller and Pierce” と9曲目の “Cold Chills”。ライヴでもベースを担当するマティアス・レーリングのレイドバックなベースラインと絶妙な雰囲気で重なる音のレイヤーは繰り返し聴いても飽きが来ない。アルバムとはいえ全編通して聴いても約30分程度。一周した後に「もう終わり?」と思いながらもう一度頭から針を落とす。(レコードはグリーンカラーのクリアヴァイナル。もちろんCDやデジタル、ストリーミングだってなんでも構わない。)

トラックのタイトルには「Bad Weather」「Pain」「No Sky」「Cold」など決して明るくポジティヴなメッセージが込められているとは思えないが、楽しいだけが人生じゃない、あえて暗いムード、落ち着いた雰囲気のときに選んでほしい1枚な気がする。