MOST READ

- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語

- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場

- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ

- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』

- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈

- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始

- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク

- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー

- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー

- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演

- Actress - Statik | アクトレス

- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター

- 小山田米呂

- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木

- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント

- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう

- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024

- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏

- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場

- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト

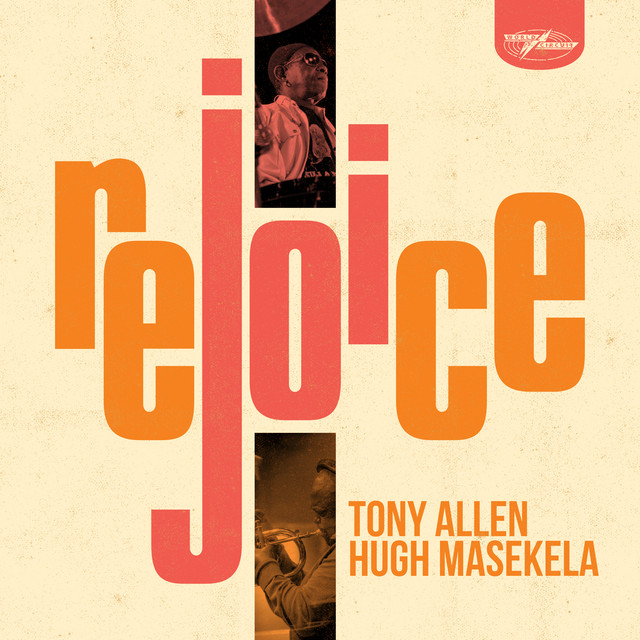

Home > Reviews > Album Reviews > Tony Allen & Hugh Masekela- Rejoice

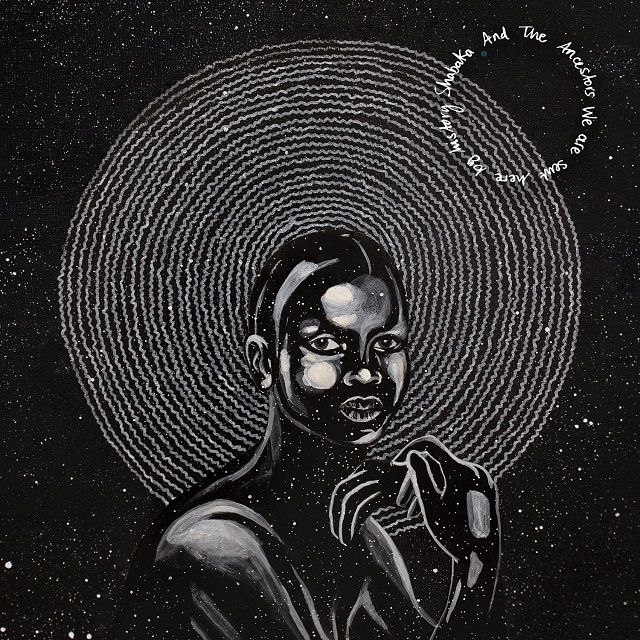

シャバカ・ハッチングスとジ・アンセスターズによる新作『ウィ・アー・セント・ヒア・バイ・ヒストリー』は、人類の絶滅をテーマとしたまさに今の時期にリンクするような示唆的な作品となっているが、ジ・アンセスターズのメンバーであるンドゥドゥゾ・マカシニも同時期にリーダー・アルバムの『モーズ・オブ・コミュニケーション』を発表するなど、南アフリカ共和国のミュージシャンたちの活躍は続いている。そうした南アフリカが生んだジャズ・ミュージシャンの先人で、国際的に活躍した人物として、まずはアブドゥーラ・イブラヒムとヒュー・マセケラの名前が挙がる。デューク・エリントン、セロニアス・モンク、ルイ・アームストロングなどアメリカのジャズに影響を受けた彼らは、1950年代末にジャズ・エピッスルズというバンドを結成し、ヨハネスブルグやケープタウンを拠点に演奏活動をしていた。その後、アブドゥーラ・イブラヒムはヨーロッパ、そしてアメリカへと進出・移住して演奏活動を行なうようになるが、ヒュー・マセケラもニューヨークに音楽留学し、ハリー・ベラフォンテなどと交流を持つようになる。ヒューは正統的なジャズ・トランペット奏者を出自としながら、ロック、ポップス、ファンク、ディスコなどを早い段階で取り入れてきた先駆的存在である。1968年の “グレイジング・イン・ザ・グラス” などポップ・チャートにも入るヒット曲を出し、モントレー・ポップ・フェスティヴァルにも出演し、ザ・バーズやポール・サイモンのアルバムにも客演するなど、ジャズの枠を超える活動を行なってきた。1977年に元妻のミリアム・マケバとプロテスト・ソングの “ソウェト・ブルース” を発表し、1987年のヒット曲 “ブリング・ヒム・バック・ホーム” がネルソン・マンデラの支援アンセムとなるなど、反アパルトヘイトを貫いたことでも知られる。欧米の音楽の影響を受けつつも、祖国のアフリカ音楽を核として持ち続け、ハイ・ライフやアフロビートなどが底辺に流れているのがヒューの音楽である。

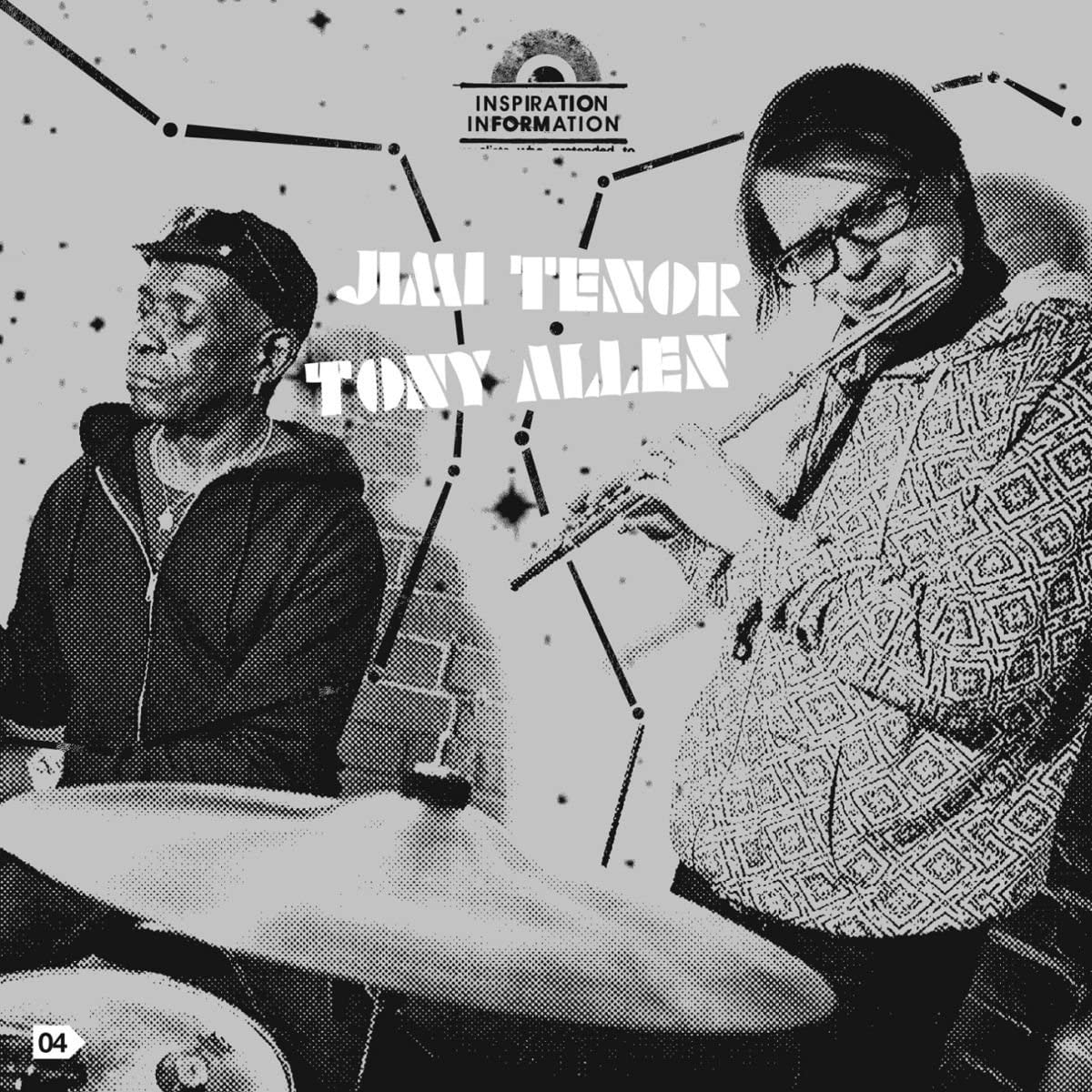

1990年代以降は南アフリカへ戻って活動を続け、2016年に地元のミュージシャンと『ノー・ボーダーズ』を録音したのを最後に、2018年1月に78歳の生涯を終えたヒュー・マセケラだが、1970年代初頭にはフェラ・クティと出会って交流を深めていった。その中でアフリカ70のメンバーだったトニー・アレンとも親しくなり、フェラ・クティの没後も両者の関係は続いた。アフロビートの創始者で、現在もジャンルを超えて多くのミュージシャンに影響を与え続けるトニー・アレンだが、両者のコラボはずっと念願であり、いつかアルバムを一緒に作ろうと話し合っていた。そして、2010年にふたりのツアー・スケジュールがイギリスで重なったことをきっかけに、〈ワールド・サーキット〉の主宰者のニック・ゴールドが彼らのセッションをロンドンのリヴィングストン・スタジオで録音した。この録音は当時未完成のままニックのアーカイヴに保管されたのだが、2018年にヒューが亡くなった後にトニーと一緒にオリジナル・テープを発掘し、2019年夏に再びリヴィングストン・スタジオで残りの録音が完了された。そうしてできあがった『リジョイス』は、新たな録音部分についてはエズラ・コレクティヴのジョー・アーモン・ジョーンズ、ココロコのムタレ・チャシ、アコースティック・レディランドやジ・インヴィジブルのトム・ハーバートなどサウス・ロンドン勢が参加し、さらにかつてジャズ・ウォリアーズのメンバーとして鳴らしたスティーヴ・ウィリアムソンも加わっている。トニー・アレンのアフロビートはモーゼス・ボイドやエズラ・コレクティヴなど、サウス・ロンドンのミュージシャンにも多大な影響を及ぼしており、『リジョイス』ではその繋がりを見ることができるだろう。またスティーヴ・ウィリアムソンはジャズ・ウォリアーズ~トゥモローズ・ウォリアーズの繋がりで、やはりサウス・ロンドン勢にとっては大先輩にあたる。そしてルイス・モホロやクリス・マクレガーなど南アフリカ出身のミュージシャンとも共演が多く、ヒュー・マセケラと共通の音楽的言語を持っているので、今回の参加は自然な流れと言える。『リジョイス』はヒュー・マセケラとトニー・アレンの貴重なセッションに加え、新旧のロンドンのミュージシャンも巻き込んだ録音となっているのだ。

“ロバーズ、サグズ・アンド・マガーズ(オガラジャニ)” はトニー・アレンのトライバルなドラムとヒュー・マセケラのフリューゲルホーンを軸とするシンプルな構成で、ときおりヒューのチャント風のヴォーカルが差し込まれる。ジョー・アーモン・ジョーンズがピアノ、トム・ハーバートがベースでサポートするが、いずれも最小限にとどまり、ドラムとフリューゲルホーンの引き立て役に回っている。“アバダ・ボウゴウ” に見られるように、トニーのドラムは基本ゆったりとしていて、ヒューのフリューゲルホーンも派手に立ち回ることなく、ロングトーンで奥行きのある音色を奏でている。これがアルバムの基本となるスタンスで、“アバダ・ボウゴウ” や “スロウ・ボーンズ” ではスティーヴ・ウィリアムソンのテナー・サックスも参加してどっしりと深みのある演奏を披露している。“ココナッツ・ジャム” や “ウィーヴ・ランディッド” はトニーらしいアフロビートだが、キーボードのように横でコードやメロディを奏でる楽器が入ってこないぶん、ドラムの細かな動きが際立って伝わってくる。バスドラ、スネア、タム、シンバルひとつひとつが異なった音色を持ち、それらが立体的に重なってトニーの独特のビートが生まれてくることがよくわかるだろう。“ネヴァー(ラゴス・ネヴァー・ゴナ・ビー・ザ・セイム)” はある種フェラ・クティへのトリビュート的な楽曲となっていて、ヒューのヴォーカルも踊ったり、飛び跳ねたりと体を動かすことを求めるものだ。改めてヒューとフェラ、トニーの交流がどんなものだったのかが伺える。オバマ前アメリカ大統領をイメージしたと思われる “オバマ・シャッフル・ストラット・ブルース” は、ベースが入らない代わりにキーボードがベース・ラインを奏でるが、それが独特の土着性とミニマルな感覚を生み出していて、モーリッツ・フォン・オズワルド・トリオとトニー・アレンの共演を思い浮かべるかもしれない。この曲に象徴されるが、一般的にアフロビートやアフロ・ジャズは熱く扇情的な演奏を思い浮かべがちだけれど、本作はそれと反対のクールなトーンに貫かれている。トニーによると『リジョイス』は「南アフリカとナイジェリアを繋ぐスイング・ジャズのシチューのようなもの」とのこと。トニー・アレンはアート・ブレイキー&ジャズ・メッセンジャーズのトリビュート・アルバムを出しているが、本作もそのラインに近いものと言える。仮にマイルス・デイヴィスとフェラ・クティが共演していたら、恐らくこうしたアルバムとなっていたのでは、そう思わせるのが『リジョイス』である。

小川充

ALBUM REVIEWS

- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head/ Loula Yorke - Volta

- Actress - Statik

- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant

- High Llamas - Hey Panda

- The Stalin - Fish Inn - 40th Anniversary Edition -

- KRM & KMRU - Disconnect

- Cornelius - Ethereal Essence

- Kronos Quartet & Friends Meet Sun Ra - Outer Spaceways Incorporated

- Martha Skye Murphy - Um

- Mouchoir Étanche - Le Jazz Homme

- Taylor Deupree - Sti.ll

- John Cale - POPtical Illusion

- Amen Dunes - Death Jokes

- A. G. Cook - Britpop

- James Hoff - Shadows Lifted from Invisible Hands

DOMMUNE

DOMMUNE