MOST READ

- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語

- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場

- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ

- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』

- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈

- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始

- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク

- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー

- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー

- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演

- Actress - Statik | アクトレス

- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター

- 小山田米呂

- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木

- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント

- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう

- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024

- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏

- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場

- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト

Home > Reviews > Album Reviews > Moor Mother- Analog Fluids Of Sonic Black Hol…

この音楽はぼくにある光景を喚起させる。デトロイトにおいてテクノなる音楽が、すなわちたかが音楽と我々日本人が思っているモノが社会的なパワーとリンクすることを本気で目指していたあの時代のあの光景である。いや、それは彼の地においてまだ終わったことではない。

そもそも高橋勇人が悪い。昨日、スカイプ越しにロンドンの彼から、チーノ・アモービはテクノ史におけるアンダーグラウンド・レジスタンスのような存在だと評論家サイモン・レイノルズがピッチフォークで書いているという話しをされた。そのときは、まあたしかになぁとは思ったけれど、しかし帰り道で、いや待てよ、現代のアンダーグラウンド・レジスタンスという言い方がもし許されるというなら、それはフィラデルフィア出身のムーア・マザーのほうがより相応しいのではないかと思い直した。それでこうして、深夜に書きはじめているのである。

ムーア・マザー(本名:Camae Ayewa)の音楽は、アミリ・バラカ、サン・ラー、Pファンク、パブリック・エナミー、UR、ドレクシア、あるいはサミュエル・ディレイニーやオクタヴィア・バトラーのようなSF作家、これらアフロ・フューチャリストたちの系譜の現在地点である。すなわち西欧文明支配の社会に対する抵抗者であり、ジェイムズ・ブラウンやサム・クックのソウル、ボブ・マーリーやラスト・ポエッツを息を吸うように吸収し、そしていま思い切り吐き出している抗議の音楽。ついに出たか。

ひと昔前なら、ブラック・エレクトロニック・ミュージシャンといえばその多くがクラブ・カルチャーに属していたが、ムーア・マザーは必ずしもそういうわけではない。ハウスやテクノはDJのときにかけているようだが、彼女の出自はパンクであり、ラップだ。

また、彼女の思想的共同体にはフィラデルフィアのブラック・クアンタム・フューチャリズムなるアフロ・フューチャリズム(文化研究、DIY美学、音楽、文学、アート、ワークショップなど)のプロジェクトがある。彼女はそのメンバーのひとりで、主宰者であるラッシーダ・フィリップスはSF研究であり、単著をもつ作家であり、弁護士であり活動家だ。いずれにせよ、ムーア・マザーの3枚目のアルバム『ソニック・ブラック・ホールのアナログ流体』の背後には、ここ10年であらたな展開を見せている新世代による21世紀のブラック・ムーヴメントが深く関わっているようだ。

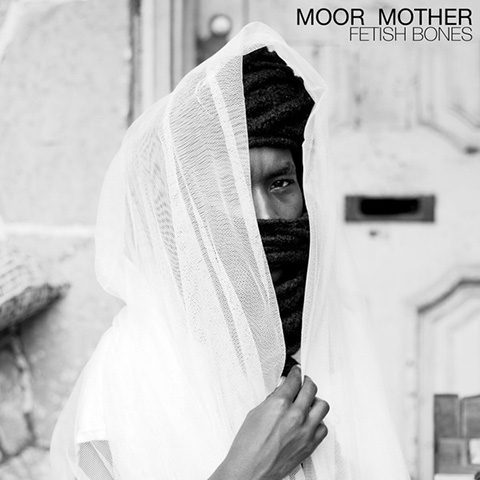

ちなみに、1866年のメンフィスの暴動から2014年のマイケル・ブラウン射殺事件までの歴史がコラージュされているという前作『Fetish Bones』以降、ムーア・マザーはいっきに注目を集めている。クラインは、最大限の賛辞をこめて歴史の勉強のようであり「本を読みたくなる音楽」(紙エレ22号)だと言い、自分のアルバムに参加してもらったアース・イーターは、ムーア・マザーについて次のように語っている。「彼女は私が出会った人のなかで、もっとも強いインスピレーションをくれた人のうちのひとりだった。今後出会う人のなかでも、彼女ほどの人はあまりいないと思う。彼女のやっていることは世界にとってとても重要なこと。彼女は詩を通して、人間を超えた存在になっている。タイムトラベルという単純な概念が、彼女の詩のなかで実現され、彼女の詩に耳を傾けている人たちを、悲惨で恐ろしい時代へと連れていくことができる。だから本当にその恐怖を感じることができる。詩を活用して、人びとの想像力を掻き立て、私たちの歴史の恐ろしさを理解し、実感させることができるというのはすごいことだと思うわ。人びとをそういう風に感じさせるということは、とくに私の国ではとても重要なことだと思う」(紙エレ23号)

我々日本人が彼女の政治的かつ文学的な言葉の醍醐味を経験するには高いハードルがある。それはわかっているが、クラインが「ティンバランド2.0」と喩えたそのサウンドも聴き応え充分である。「言葉は、政府が人びとをコントロールするために使われもするが、音楽が解放のための技術であるなら、より感覚で、より開けている」とムーア・マザーは『WIRE』誌の取材で語っている。ゆえに音楽とはひとつのジャンル/スタイルに閉ざされてはならないというのが彼女の考え方だ。

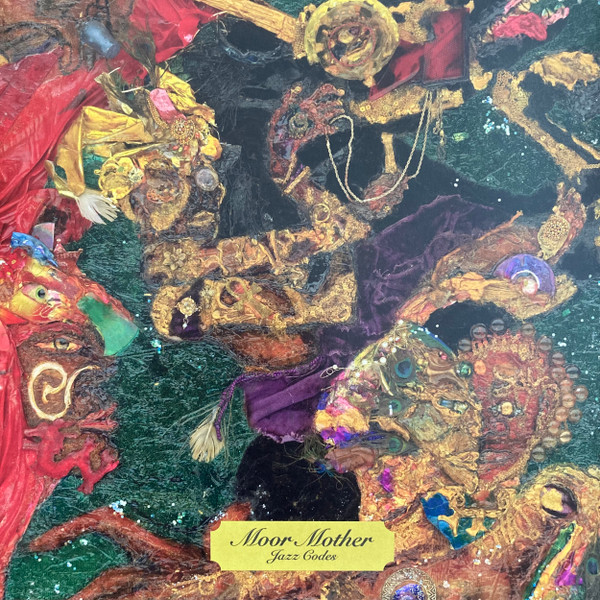

よってサン・ラーからの影響に関して彼女は、そこにあらゆる音楽(ブルース、ドゥーワップ、ソウル、ジャズ、クラシック、電子音楽、ノイズなど)があることだと説いている。じっさい本作『Analog Fluids Of Sonic Black Holes』では、複数のゲストを招きながら、エレクトロニック・ミュージックのさまざまな形態が試みられている。アルバムを“音波のブラック・ホール”と言うだけあって、音響そのもものも素晴らしいのだ。

たとえば冒頭の3曲、思わず空を見上げてしまいそうな、サウンドコラージュとポエトリー・リーディングによる“Repeater”、そして彼女の烈しいラップと強固なビートを有する“Don't Die”~“After Images”へと続く最初の展開には、まずもって圧倒的なものがある。それに続くのが、公民権運動家でもあったポール・ロブスンの歌声からはじまる“Engineered Uncertainty”となる。

ソウル・ウィリアムスが参加した“Black Flight”でもまた歴史の暗い闇をエレクトロニック・アフロ・ビートが駆け抜けていく。そして、地元フィラデルフィアのハウス・マスター、キング・ブリットによるウェイトレス・トラックの“ The Myth Hold Weight”でアナログ盤のA面は終わる。

「あなたを感じる」というソウル・ヴォーカルのループとぶ厚い電子音による“Sonic Black Holes”からアナログ盤のB面ははじまる。三田格がレネゲイド・サウンドウェイヴのようだとメールしてきた“LA92”では、1992年のロサンゼルスの暴動がラップされている。ムーア・マザーとコラボレーション・シングルを発表しているMental Jewelryは、今回も3曲で参加しており、力ある声で読み上げられる詩の朗読と有機的に結合するかのような、そしてあぶくのような雲のようなエレクトロニック・サウンドを提供している。そのうちの1曲“Shadowgrams”が終わると、ブリストルの注目株ジャイアント・スワンによる重たく揺れるグルーヴの“Private Silence”が待っている。フィラデルフィアのラッパー、Reef The Lost Cauzeを招いていて、ここでも彼女は烈しくラップする。

最後から2曲目の“Cold Case”には、ジャスミン革命におけるアンセム“Kelmti Horra(わたしの言葉は自由)”を書いたチュニジアのプロテスト・シンガー、エメル・マトルティが歌っている。そしてアルバムの最後に収録された“Passing Of Time”には、実験的なサンバで知られるブラジルのバンド、メタメタのヴォーカリストであるジュサーラ・マルサルが参加している。

──ぼくはこのアルバムを発売日に購入し、それから何度となく聴き続けている。アナログ盤で聴いて、データでも聴いている(いまどき珍しくパワフルな作品なので、半分聴いて休憩入れられるアナログ盤を推薦します)。で、聴いているなかでいまも新しい発見があり、ゆえにいまもってこの作品をどうにもうまく説明できていないなと自分でもわかっている。ただひとつだけ言っておこう。ブラック・マシン・ミュージックの新章が本格的にはじまったと。先日レヴューしたアート・アンサンブル・オブ・シカゴの新作での客演もずば抜けていたが、このアルバムにもまた唸らされている。

野田努

ALBUM REVIEWS

- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head/ Loula Yorke - Volta

- Actress - Statik

- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant

- High Llamas - Hey Panda

- The Stalin - Fish Inn - 40th Anniversary Edition -

- KRM & KMRU - Disconnect

- Cornelius - Ethereal Essence

- Kronos Quartet & Friends Meet Sun Ra - Outer Spaceways Incorporated

- Martha Skye Murphy - Um

- Mouchoir Étanche - Le Jazz Homme

- Taylor Deupree - Sti.ll

- John Cale - POPtical Illusion

- Amen Dunes - Death Jokes

- A. G. Cook - Britpop

- James Hoff - Shadows Lifted from Invisible Hands

DOMMUNE

DOMMUNE